| Zurück |

Impressum

Datenschutz

Typenkreise und biologischer Zeitcharakter

Wenig von dem Wissen über

die vorweltlichen Zeitalter der Erde ist

allgemeines Bildungsgut geworden. Nicht Viele von denen, die

sonst in Künsten und Wissenschaften wie im Leben Bescheid wissen,

haben auch eine fest umrissene Vorstellung von der Geschichte des

Lebens und der Erde, von den Umwandlungen und Umwälzungen, welche

die Oberfläche unseres Heimatsternes und seine Lebewesen im Lauf

der Jahrmillionen durchmachten mußten. Sie erstaunen fast,

wenn sie hören, wie klar in vielen Zügen sich das Bild

vorweltlicher Erd- und Lebensepochen schon abhebt von einer noch weit

älteren Erdurzeit, in die wir noch nicht hineinleuchten

vermögen. Sie erstaunen noch mehr, wenn sie hören,

daß die geschichtliche und die urgeschichtliche Menschenzeit,

soweit sie uns bisher überhaupt bis zu den roh zugehauenen

Steinsplittern des Eiszeitmenschen erschlossen wurde, vergleichsweise

doch nur ein letzter Augenblick in der Wandlung der Erdoberfläche

und des darüber gebreiteten Lebensteppichs ist. Sie haben

vielleicht auch durch allerlei populäre Bücher erfahren,

daß der Mensch sich aus niederen Tieren "entwickelte" und

daß die Geschlechter der Tiere und Pflanzen in vormenschlicher

Zeit in reicher Zahl und Mannigfaltigkeit schon die Erde

bevölkerten und auch fossil in den losen und festen

Gesteinsschichten der Erdrinde gefunden werden. Das alles hat in

ihrer Vorstellung aber doch mehr oder weniger den Charakter einer nicht

weiter in ihr Bildungsstreben eingreifenden Kuriosität, und sie

bleiben im allgemeinen weit davon entfernt, es ernsthaft durchzudenken,

sich einen plastischen Zeitbegriff an Hand urweltlicher Vergangenheit

zu schaffen und sich zu fragen, was eine solche Perspektive für

unsere ganze Daseinsauffassung bedeuten könnte.

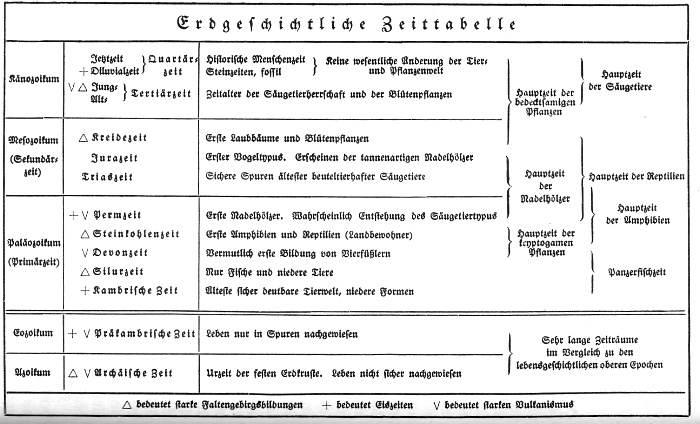

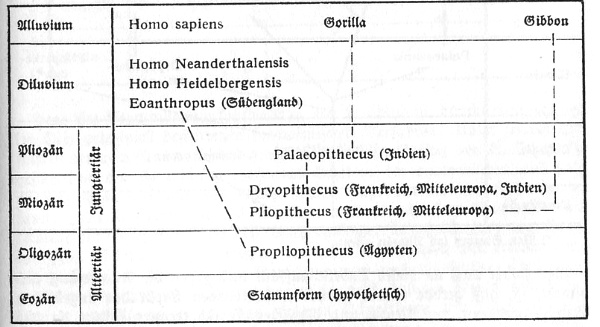

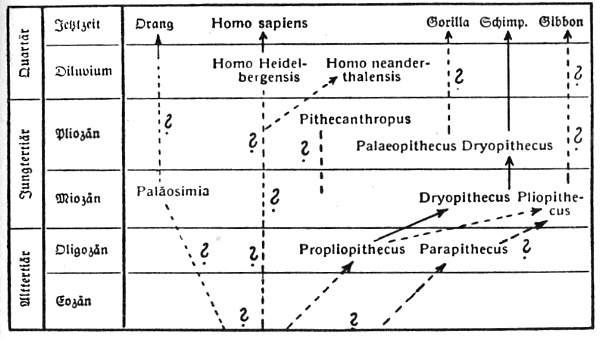

Drei große Weltzeitalter (siehe

Tabelle) stehen heute dem Erdgeschichtsforscher deutlich

vor Augen. Aus ihnen weiß er zu berichten von einem nie

ruhenden Wechsel der Länder und Meere, von Gebirgsbildung und

Gebirgsabtragung, von Epochen erhöhter oder abgeschwächter

vulkanischer Tätigkeit, von periodischen Klimaausschlägen,

unter denen es bis an die Pole hinauf bald mild und warm, bald durch

das Eintreten von Eis- und Schneezeiten kühler war und

Gletschermassen sich auch über Länder schoben, die wir heute

in tropischer Wärme daliegen sehen. Die großen

Weltalter haben wieder ihre Einzelperioden, immer bezeichnet durch

unaufhaltsam sich ändernde Erdzustände und durch bestimmte

bald langlebige, bald kurzlebige Pflanzen- und Tiergeschlechter.

Fig.

1 (Bildquelle/-text:

"Urwelt, Sage und Menschheit"

von Edgar Dacqué, 8. Aufl. 1938, R. Oldenbourg)

Die zwischen den einzelnen Erdperioden gezogenen Striche bedeuten keine scharfen Grenzen im zeitlichen Ablauf der erdgeschichtlichen Zustände und Vorgänge, als deren Produkt die Formationen, also die gleichalten Gesteinsserien der Erde mit ihren pflanzlichen oder tierischen Fossileinschlüssen, verdeckt oder offen aus früheren Zeitaltern daliegen. Auch sind die einzelnen Zeitabschnitte und Weltalter unter sich zeitlich nicht gleich lang, wie es nach den regelmäßigen Rubriken auf der Tafel scheinen möchte. Wenn man das Känozoikum = 1 setzt, so darf man nach der durchschnittlichen Gesteinsmächtigkeit seiner Ablagerungen das Mesozoikum = 3,

das Paläozoikum = 12 nehmen. Eine absolute Zeitdauer, wonach der Nichtfachmann so gerne fragt, hat sich bisher noch nicht berechnen lassen.

Doch mag man schätzungsweise für das Quartär rund 500 000 Jahre, für das ganze Känozoikum (mit Einschluß des Quartärs)

5-8 Millionen Jahre rechnen; demnach für das Mesozoikum 15-24 Millionen und für das Paläozoikum 60-100 Millionen. Möglicherweise sind dies Minimalwerte, doch zeigen sie, bis auf welches geringe Maß die vielfach verbreiteten größeren Ziffern zurückzuführen sind. Die vorpaläozoischen großen Zeitalter bis zurück, zur Urzeit der Erde mit der hypothetischen ersten Krustenbildung um den glühenden Erdball übertreffen jene drei genannten Weltalter um ein Vielfaches an Zeitdauer. Aus ihnen kennt man jedoch wenig Sicheres und vor alleim keine klar definierbaren, Tier- und Pflanzenreste wie aus den drei ersteren Weltaltern, die man deshalb auch als geologisch-historische Zeit den früheren Ären des Eozoikums und Azoikums gegenüberstellt.

Die zwischen den einzelnen Erdperioden gezogenen Striche bedeuten keine scharfen Grenzen im zeitlichen Ablauf der erdgeschichtlichen Zustände und Vorgänge, als deren Produkt die Formationen, also die gleichalten Gesteinsserien der Erde mit ihren pflanzlichen oder tierischen Fossileinschlüssen, verdeckt oder offen aus früheren Zeitaltern daliegen. Auch sind die einzelnen Zeitabschnitte und Weltalter unter sich zeitlich nicht gleich lang, wie es nach den regelmäßigen Rubriken auf der Tafel scheinen möchte. Wenn man das Känozoikum = 1 setzt, so darf man nach der durchschnittlichen Gesteinsmächtigkeit seiner Ablagerungen das Mesozoikum = 3,

das Paläozoikum = 12 nehmen. Eine absolute Zeitdauer, wonach der Nichtfachmann so gerne fragt, hat sich bisher noch nicht berechnen lassen.

Doch mag man schätzungsweise für das Quartär rund 500 000 Jahre, für das ganze Känozoikum (mit Einschluß des Quartärs)

5-8 Millionen Jahre rechnen; demnach für das Mesozoikum 15-24 Millionen und für das Paläozoikum 60-100 Millionen. Möglicherweise sind dies Minimalwerte, doch zeigen sie, bis auf welches geringe Maß die vielfach verbreiteten größeren Ziffern zurückzuführen sind. Die vorpaläozoischen großen Zeitalter bis zurück, zur Urzeit der Erde mit der hypothetischen ersten Krustenbildung um den glühenden Erdball übertreffen jene drei genannten Weltalter um ein Vielfaches an Zeitdauer. Aus ihnen kennt man jedoch wenig Sicheres und vor alleim keine klar definierbaren, Tier- und Pflanzenreste wie aus den drei ersteren Weltaltern, die man deshalb auch als geologisch-historische Zeit den früheren Ären des Eozoikums und Azoikums gegenüberstellt.

Zahllos sind die Lebewesen, die

solcherweise in den Jahrmillionen

vorweltlicher Zeitalter über die ihr Gewand stets wechselnde Erde

dahingingen. Immer wieder neue Gestalten drängten sich

hervor, bald langsam, bald hastig dem Schoß der Erde

entquellend. Meeres- und Landtiere, Mollusken und Korallen,

Gewürm und Lurche, Vögel und Säugetiere sind uns in

fossilen Resten überliefert aus allen Zeiten - nur der Mensch

nicht; bloß in dürftigen Körper- und Werkzeugresten

ganz zuletzt, aus den spätesten Schichten, wie wenn sein Dasein

nur der letzte ausklingende Pulsschlag der lebenschaffenden Natur

wäre. Man beruft sich auf die Abstammungslehre und gibt

einen hypothetischen Stammbaum der Lebewesen, dessen Endglied der

Mensch sein soll - ein Spätgeborener.

Die von Linné im 18.

Jahrhundert geschaffene und später

nicht mehr grundlegend geänderte Einteilung der lebenden Formen in

Arten, Gattungen, Familien usw. wurde späterhin auch auf die

vorweltlichen, auf die fossilen Formen übertragen und hat in

dieses Wirrsal äußerlich einstweilen Ordnung gebracht.

Die hiermit aus dem Leben herausgehobenen abstrakten Systemgruppen

wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts immer reicher vermehrt und durch

neu und neu hinzuströmendes fossiles Tier- und

Pflanzenmaterial. Die formale Abgegrenztheit und Starrheit der

Linnéschen Systemgruppen aber schien dahinzuschwinden, als die

Abstammungslehre alle lebendigen Formen als Glieder einer

zusammenhängenden Kette, als Äste und Zweige eines

natürlichen Stammbaumes aufzufassen suchte. Trotz der

hiermit scheinbar eingetretenen Verwischung fester Grenzen zwischen den

Arten, Gattungen und Familien brachte die Abstammungslehre doch nicht

etwa wieder die frühere Unübersichtlichkeit mit, sondern

lieferte nun Liniensysteme, an denen die vielen organischen Formen

geschichtlich, also entsprechend ihrem Auftreten in den Erdzeitaltern

aneinandergereiht wurden. Was erdgeschichtlich früher da

war, konnte nicht der Nachkomme der erdgeschichtlich Späteren

sein, und umgekehrt. So schien eine exakte Begründung des

Lebensstammbaumes gegeben, und man sollte denken, daß sich mit

dieser Methode alsbald klare, eindeutige Stammreihen ergeben

hätten.

Doch eine neue Verwirrung trat

ein. Man hatte zu einfach

gedacht. Denn man hielt die größere und geringere

Formähnlichkeit der Arten und Gattungen auch für den

unmittelbaren Ausdruck ihrer engeren oder weiteren

Blutsverwandtschaft. Reihte man aber die jetztweltlichen und die

vorweltlichen Arten, statt nach der Zeitfolge, nach ihrer

größeren und geringeren Formgleichheit aneinander, so

stimmte diese formale Reihenfolge nicht mehr oder nur in ganz seltenen

Fällen und auf ganz kurzen Linien mit der wahren geologischen

Zeitfolge überein. Auch ließen sich die gleichen Arten

zu ganz verschiedenen Formenreihen anordnen, je nach den

Körpermerkmalen, wonach man sie gerade genetisch zu beurteilen

versuchte. So mußte man etwa bei der vergleichenden

Betrachtung der Fußumwandlung in der Huftiergruppe eine fossile

Art als das Vorläuferstadium einer anderen ansehen; vergleicht man

aber statt des Fußes das Gebiß, so erschien hierin die in

der Fußentwicklung nachkommende Art nun ihrerseits wieder als ein

primitiveres Entwicklungsstadium. Man bezeichnet diese, stets

eine stammesgeschichtliche Verwirrung anrichtende Erscheinung als

Spezialisationskreuzung und hat nunmehr klar erkannt, daß in ihr

die prinzipielle Unmöglichkeit beschlossen liegt, aus der

äußerlichen Aneinanderreihung der Formbildung zu dem

theoretisch geforderten, aber auch erkenntniskritisch nicht haltbaren

echten Stammbaum der organischen

(1)

Typen zu gelangen. Zwar bekommt man durch die

Aneinanderfügung von Formstadien ideale Reihen, mit denen sich

abstrakt eine Formumwandlung klar veranschaulichen läßt,

aber sie erschließen uns nicht die wirklich naturhistorische

Herkunft einer Art oder Gattung aus der anderen, die lediglich in der

vorembryonalen "Keimbahn" verläuft. Die sichtbaren Formen

sind nur die Symbole hierfür. So lernte man, die Begriffe

Gleiches, Ähnliches und Formverwandtes von dem Begriff des

innerlich Verwandten trennen, welche, wie man sieht, in der

Körpergestalt durchaus nicht immer und gewiß nicht immer

unmittelbar ihren Ausdruck finden brauchen.

Wir wissen längst,

daß der Ursprung der Hauptäste und

vieler Nebenäste des Lebensreiches weit hinunter in immer dunkler

werdende Epochen der Vorwelt reicht; wir wissen auch längst,

daß vieles Neue unvermittelt, nicht mit Früheren

stammbaummäßig verknüpft, auftauchte. Aber man

macht sich immer noch nicht zu der rettenden Betrachtung frei, die uns

aus der Erfolglosigkeit aller Stammbaumkonstruktionen lösen kann:

die erdgeschichtlich gegebene Geschlechterfülle anzusehen als die

lebendige Auswirkung fest gegebener Grundtypen, die zwar während

der vorweltlichen Epochen in stets wechselnder Gestalt, jedoch ihr

Wesen stets bewahrend, frei nebeneinander standen und vermutlich nur in

einer unserem Forschen bisher noch nicht aufhellbar gewordenen

erdgeschichtlichen Urzeit, vor jenen drei großen Weltaltern,

genetisch verknüpft waren.

Stellt man sich entschieden auf

den Standpunkt einer solchen

Typentheorie, wie sie meines Erachtens die Paläontologie uns

aufnötigt - gleichgültig, ob man etwas Starres oder begrenzt

Flüssiges in den Typen sehen will - so könnte es scheinen,

als ob damit ein Rückschritt gegenüber der bisherigen

stammbaumdenkenden Lehre gemacht sei. Vielleicht wird damit auch

wirklich ein Schritt zurück von der bisherigen Anschauung gemacht

mit dem Gewinn, daß man von diesem wieder erreichten

ursprünglicheren, unbefangeneren, rückwärts liegenden

Betrachtungspunkt eine Aussicht gewinnt, welche durch die allzu

große Nähe der Deszendenzmauer bisher versperrt blieb.

Hält man daran fest, daß Typen von jeher nebeneinander

bestanden, wenigstens für die erdgeschichtlich sicher erkundeten

Zeiten; hält man weiter fest, daß die Typen, nachdem sie

einmal als organische Formen Fleisch und Blut angenommen hatten, sich

in immer neuen Gestalten zum Ausdruck brachten, ohne von da ab mit

anderen Typen genetisch verbunden zu sein; und endlich, daß sie

unter dem Bild einer Umwandlung immer wieder von Zeitalter zu Zeitalter

an andere Lebensverhältnisse angepaßt erschienen, bis sie

ausstarben, und daß nur insoweit die Evolutionstheorie gilt - so

leuchtet es zugleich auch ein, daß unter bestimmten Zeit- und

Lebensumständen die nebeneinander bestehenden Typenkreise in

konvergenter Weise ein gleichartiges Aussehen ihrer Gattungen,

gleichartige äußere Körpergestalt und oft gleichartige

Einzelorgane gewannen. Ob solche Formenkonvergenzen von den

äußeren Lebensumständen oder von einer inneren

gleichartigen konstitutiven Gestaltungskraft, von gleichen

Evolutionsstufen abhängen, ist hier für die Feststellung der

Tatsache zunächst belanglos. Ist ihnen aber in einem

bestimmten Zeitpunkt dasselbe Kleid, dasselbe habituelle Gebaren und

vielfach dasselbe mehr oder minder auffallende Einzelorgan zuteil

geworden, dann erscheinen viele oder alle Gattungen innerhalb solcher

Typenkreise so, als ob sie zu einer genetisch einheitlichen

Stammesgruppe gehörten, wie etwa Affen und Mensch, während

sie doch nur biologisch-habituell gleichartig sind oder sich sogar in

ihren Abkömmlingen überkreuzen können, unbeschadet ihrer

trotzdem weiterbestehenden evolutionistischen Wandlungsfähigkeit,

worin sie immer wieder ihre Grundkonstitution, ihren Typus, ihre

Entelechie manifestieren, einerlei, ob sie dabei formalähnlich

bleiben oder sich später in ihrer Gestalt wieder voneinander

entfernen.

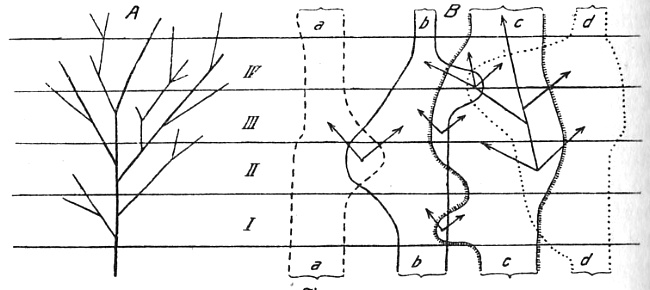

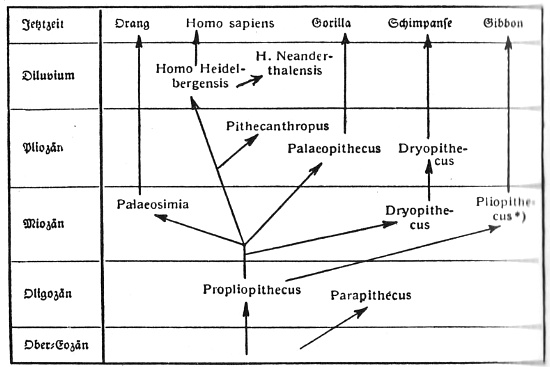

Um eine klare Vorstellung von

dem Unterschied zwischen der

älteren, heute gewiß noch nicht überwundenen

stammesgeschichtlichen Auffassung einerseits und der Lehre von den

konvergierenden und wieder auseinandertretenden Typenkreisen

andererseits zu vermitteln, seien hier zwei Figuren gegeben.

Fig. 2 (Bildquelle/-text: "Urwelt, Sage und

Menschheit"

von Edgar Dacqué, 8. Aufl. 1938, R. Oldenbourg)

Schema des Stammbaumes (A) und der sich überschneidenden Typenkreise (B) mit scheinbaren Stammreihen (Pfeile). I-IV geologische Zeiträume (s. obige Tabelle)

Schema des Stammbaumes (A) und der sich überschneidenden Typenkreise (B) mit scheinbaren Stammreihen (Pfeile). I-IV geologische Zeiträume (s. obige Tabelle)

Die eine (A)

liefert das Bild des Stammbaumes durch die

Zeitalter I-IV, und zwar so, als ob aus irgend einer konkreten Urform

sich der Lebensbaum entfaltet hätte. Die untersten Teile

wären früher niedere Tiere, nach oben folgten, aus ihnen

hervorgehend, immer höhere in immer größere

Mannigfaltigkeit; vielleicht zuletzt aus einem Primatenzweig der

Mensch. Wäre dieses Stammbaumbild als Ganzes oder in

Vielheit auf das Hervorkommen der organischen Formen im Lauf der

Erdgeschichte anwendbar, so müßten wir bei tieferem

Hinabsteigen in die Erdzeitalter immer weniger zahlreiche Formen

finden. Doch das Gegenteil ist der Fall: wir stoßen immer

wieder auf neue Typenkreise, die durchaus nicht stammbaumförmig

sich aneinanderreihen, wohl aber zu gleicher Zeit sich vielfach

gestaltlich in ihren Repräsentanten so begegnen, daß sie

sich formal verknüpfen lassen. Der Darstellung dieser

Erscheinung dient die andere Figurenhälfte (B): sie

veranschaulicht die typenhafte Selbständigkeit der den

natürlichen Stämmen zugrundeliegenden Entwicklungskreise a-d

und zeigt, in welcher Weise Übergangsformen, die man nach der

älteren Auffassung für stammesgeschichtliche

Abzweigungsstellen ansah, zustandekommen können. Es sind

einander formal überschneidende Evolutionen innerhalb jedes Typus,

nicht notwendig regelmäßig und in gleichem Umfang in

Erscheinung tretend, sondern unregelmäßig, von

äußeren Bedingungen vielleicht bestimmt und in

verschiedenerem Mengenumfang. Solche Formüberschneidungen

können auch an mehreren Stellen und in verschiedenen geologischen

Zeithöhen, vielleicht sogar wiederholt eintreten; es kommt dann

eine besonders verwirrende Fülle gleichartiger, aber ganz

verschiedenen Typenkreise (a-d) zugehöriger Gattungen zu gleicher

oder verschiedener geologischer Zeit zustande. Denkt man sich das

sphärisch und in seiner ganzen Plastik auf die Gestaltenbildung in

der Natur und auf die fossil vorliegenden Formen aus den Erdzeitaltern

übertragen, so bekommt man ein klares Bild davon, wie trotz fest

gebundener Lebenskreise, Lebenstypen, dennoch zu gleicher Zeit

außerordentlich ähnliche Gestalten, ohne unmittelbar

blutsverwandt zu sein und ohne einen unmittelbar zusammenhängenden

Stammbaum zu bilden, erscheinen können. Diese formalen

Überschneidungen sind es, welche immer und immer wieder zu den

prinzipiell verfehlten "Stammbäumen" Anlaß geben, wie sie

mittels der Pfeile angedeutet sind und die notwendigerweise

irreführen, weil sie keine wirklichen Entwicklungsbahnen

bezeichnen, sondern nur formale Ähnlichkeiten zusammenfassen und

die Umgrenzung der lebendig in sich geschlossenen Typenkreise nicht

sehen. Es seien Beispiele für solche

Formüberschneidungen gegeben oder, was dasselbe ist, für die

zu gleicher oder verschiedener Zeit immer wieder eintretende

ähnliche Organbildung oder Formgestaltung in heterogenen

Stammkreisen.

Im

paläozoischen Zeitalter, der ältestbekannten Epoche

vorweltlicher Lebensentwicklung, tritt bei verschiedenen, genetisch

nicht unmittelbar verbundenen Gruppen in der Schädelkapsel ein

Scheitelauge (Parietalorgan) auf.

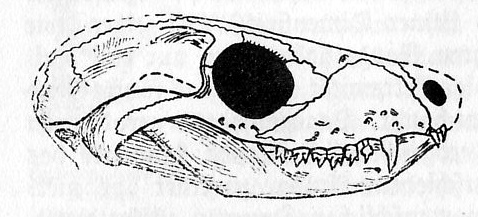

Fig. 3 (Bildquelle/-text: "Urwelt, Sage und

Menschheit"

von Edgar Dacqué, 8. Aufl. 1938, R. Oldenbourg)

Panzer des Vorderkörpers eines paläozoischen Fisches mit zwei verschmolzenen Normalaugen; davor und dahinter je eine Stirn- und Scheitelöffnung.

Verkl. (Nach W. Patten. Mém. Acad. St. Pétersbg. 1903.)

Panzer des Vorderkörpers eines paläozoischen Fisches mit zwei verschmolzenen Normalaugen; davor und dahinter je eine Stirn- und Scheitelöffnung.

Verkl. (Nach W. Patten. Mém. Acad. St. Pétersbg. 1903.)

Zuerst erscheint

eine Stirnöffnung bei einigen

altpaläozoischen Fischen; bei anderen, die hierin wohl

ursprünglicher sind (Fig. 3), zugleich hinter den vereinigten

Normalaugen auch noch eine Scheitelöffnung; später bei den

Amphibien nur ein Scheitelloch, welche damit vollendet auf den Plan

treten. Sie behalten es bis in die Triaszeit hinein, wo es mehr

und mehr rudimentär wird. In der Permzeit kommen die

Reptilien hinzu, und diese besitzen es stets in voller Entwicklung

(Fig. 4), ebenfalls bis in die Triaszeit, wo es sich auch schon

häufig rückbildet.

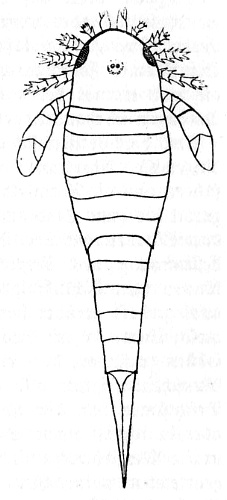

Fig. 4 (Bildquelle/-text: "Urwelt, Sage und

Menschheit"

von Edgar Dacqué, 8. Aufl. 1938, R. Oldenbourg)

Fossiler Schädel eines Reptils der Permzeit (Casea) aus Texas mit besonders stark entwickeltem Scheitelloch. 2/3 nat. Gr.

(Nach S. W. Williston. Americ. Perm. Vertebrat. Chicago 1911.)

Fossiler Schädel eines Reptils der Permzeit (Casea) aus Texas mit besonders stark entwickeltem Scheitelloch. 2/3 nat. Gr.

(Nach S. W. Williston. Americ. Perm. Vertebrat. Chicago 1911.)

Alle Amphibien- und

Reptilformen nun, die man im mesozoischen Zeitalter

antrifft und die im Besitz eines vollentwickelten Organes sich halten,

sind wahrscheinlich Angehörige älterer, nämlich aus der

Permzeit schon stammender Typenkreise. So wäre also das

Spätpaläozoikum die bei vielen höheren Tieren das

Scheitelauge schaffende "Zeit". Es lebt aber heute noch auf

Neuseeland ein kleines, groteskes Reptil von einem Aussehen, wie wir es

den alten erdgeschichtlichen Reptilien mit ihrer Hautpanzerung und den

scharfen Konturen ihres Körpers und Kopfes vielfach beilegen

müssen. Diese Echse besitzt das Scheitelauge noch recht

deutlich, wenn auch schon in einem rudimentären Zustand

gegenüber den permisch-triassischen Formen. Aber sie ist

auch kein jungzeitliches Reptil. Sie gehört einem

Generaltypus an, der sich bis in das paläozoische Zeitalter hinein

zurückverfolgen läßt, dort sogar reichlich formbildend

war und auch das Mesozoikum in einigen Arten durchdauert.

Wüßten wir von ihrem Stamm aus früheren Zeiten nichts

und fänden wir erst heute diese Echse lebend, so könnten wir

allein aus dem Vorhandensein jenes so auffallenden und bisher

naturgeschichtlich immer noch nicht gedeuteten Organs alsbald Alter und

Herkunft ihres Typus angeben. In schwach rudimentärem

Zustand haben es auch die Eidechsen noch, und auch diese sind, wie die

Paläontologie anzunehmen Grund hat, aus gemeinsamer Wurzel mit

jenem Typus der neuseeländischen Echse zu paläozoischer Zeit

entstanden. Man sieht, welche bedeutsamen Ausblicke ein solches,

den Zeitcharakter vergleichend berücksichtigendes Verfahren bei

gehöriger künftiger Durcharbeitung bietet. Wenn aber

eine formbildende Epoche erst vorüber ist, so bekommt kaum je ein

später neu auftauchender Stamm ein solches Organ oder eine solche

Körpergestalt in derselben Weise wieder, wie es einer älteren

Epoche entsprach.

Es sei weiter auf

die Molchgestalt hingewiesen, die sich

äußerlich auszeichnet durch breit ausladende

Extremitäten nach Art des Salamanders. Die typische

Molchenzeit aber ist die letzte Hälfte des paläozoischen

Zeitalters. Da finden wir nicht nur "Molche" oder, besser gesagt,

Uramphibien mit den habituellen Merkmalen solcher, sondern zur selben

Zeit, zum Teil vergesellschaftet mit ihnen, echte Reptilien, welche

aber durch ihren breiten Kopf, ihre Körperhaltung, kurz durch ihre

ganze Tracht den Molch nachahmen, ohne zu seinem Stamm zu

gehören. Wieder eine andere Zeitepoche bringt die

Schildkrötengestalt hervor. Wie das

spätpaläozoische Zeitalter eine Molchgestalt, so schafft die

Triaszeit die Schildkröte. Denn nicht nur die echten, heute

noch als solche bezeichneten Schildkröten erscheinen damals

zuerst, um sich von da an weiter zu gestalten, sondern auch in einer

ganz anderen Gruppe kommen Schildkrötengestalten zum Vorschein,

die eben keine sind, sondern sich deren Kleid borgen. Oder wir

sehen seit der Alttertiärzeit in sehr verschiedenen

Säugetiergruppen, die man deshalb unter dem Namen Huftiere

zusammenfaßte, den fünf- und vierzehigen Fuß unter

Rückbildung seiner äußeren Zehen in den zweihufigen der

Rinder und Hirsche einerseits und in den einhufigen der Pferde

andererseits übergehen. Kein ein- oder zweizehiger

Unpaarhufer ist älter als die mitte der Tertiärzeit; und

obwohl jene Rückentwicklung auf den verschiedensten Stammlinien

unabhängig und parallel verlaufend sich vollzog, so blieben doch

die sich gleichenden Stadien an gleiche Zeitperioden gebunden und

erlauben daher bei Einzelfunden der Skelette eine sehr genaue

Bestimmung des geologischen Alter ihrer Lebenszeit. Die

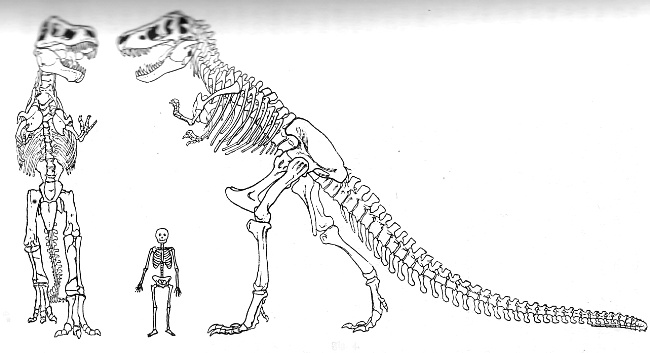

mesozoische Epoche hinwiederum ist jenes Zeitalter der

Lebensentfaltung, wo unter den Landtieren der mehr oder minder

aufrechte Gang (Fig. 5) auf den beiden Hinterfüßen

angestrebt wird, im Gegensatz zu dem ursprünglich

gleichmäßigen Gang auf allen Vieren, wie ihn in primitivster

Weise der "Molchtypus" des spätpaläozoischen Zeitalters hatte.

Fig. 5 (Bildquelle/-text: "Urwelt, Sage und

Menschheit"

von Edgar Dacqué, 8. Aufl. 1938, R. Oldenbourg)

Fossiles Reptilskelett von Raubtiercharakter (Tyrannosaurus) mit stark verlängertem Hinterbein bzw. sehr verkürzten Vorderbeinen und halb aufrechtem Gang.

Kreidezeit, Nordamerika. (Nach H. F. Osborn, Bull. Am. Mus. Nat. Hist. New York 1917.)

Zum Größenvergleich ist ein stark ausgewachsenes jetztweltliches Menschenskelett dazugestellt.

Fossiles Reptilskelett von Raubtiercharakter (Tyrannosaurus) mit stark verlängertem Hinterbein bzw. sehr verkürzten Vorderbeinen und halb aufrechtem Gang.

Kreidezeit, Nordamerika. (Nach H. F. Osborn, Bull. Am. Mus. Nat. Hist. New York 1917.)

Zum Größenvergleich ist ein stark ausgewachsenes jetztweltliches Menschenskelett dazugestellt.

Bei den Landtieren

des mesozoischen Zeitalters haben viele Gruppen

lange, kräftige Hinterbeine und kürzere Vorderbeine, wodurch

sie mit Unterstützung ihres kräftigen Schwanzes

aufrecht gehen konnten. Ja einige von ihnen haben hohle Knochen

wie Vögel, wobei schließlich in der Jurazeit auch

vogelähnliche Geschöpfe selbst erscheinen, vielleicht

gefiederte Reptilien mit langen Hinter- und kürzeren

Vorderextremitäten. Diese ganze Formengesellschaft

verrät also während des mesozoischen Zeitalters die Tendenz

zu jener Erhebung des Körpers auf den Hinterbeinen, wodurch das

mehr und mehr aufrechtgehende und das durch hohle Knochen erleichterte,

schließlich vogelähnliche Tier, mit zunehmender Befreiung

der Vorderextremität vom Boden, hervorgebracht wird.

Es gibt eine im

Lauf der Erdgeschichte nicht selten wiederkehrende

Erscheinung, die mit diesem Gesetz der Zeitcharakterbildung im Wesen

wohl gleichzusetzen ist: daß zu bestimmter Zeit eine gleichartige

Spezialform in verschiedenen Gruppen und Stämmen sich

herausbildet. Es ist gerade, als bedürfe die Natur an vielen

Stellen einer bestimmten Tiergestalt und präge sie aus irgend

welchen anderen Formen, die ihr gerade an den Plätzen zur

Verfügung stehen. Das bekannteste und auch anschaulichste

Beispiel ist die Nachahmung vieler höherer Säugetiertypen bei

der niedrigen Beuteltierfauna Australiens. Da finden wir einen

Beutelwolf, einen Beutellöwen, -bären, -dachse, -ratten,

-mäuse, fledermäuse, die alles das darstellen, um nicht zu

sagen nachahmen auf der Grundlage des Beuteltierkörpers, was jene

Tiergestalten des Wolfes, des Löwen, des Bären usw. in der

uns geläufigen höheren Säugetierwelt sind. "Das

Beuteltier als Wolf", "das Beuteltier als Ratte" - das wäre die

richtige Bezeichnung für diese eigentümlichen

Tierformen. Da solche nun schon in der Tertiärzeit da waren,

heute aber fast auf Australien beschränkt und bei uns sowie in

Amerika fast, in Asien ganz verschwunden sind, so hat sich daraus das

viel zitierte, aber auch viel mißverstandene Wort ergeben:

Australien stehe mit seiner Tierwelt noch im

Tertiärzeitalter. Natürlich ist dies irrig, weil die

Beuteltiere, anderwärts aussterbend, in Australien noch als

Relikten übrig blieben, aber nicht erst in der Quartärepoche

dort entstanden sind; denn nur die Entstehung solcher Formen ist

für die Tertiärzeit charakteristisch, und die gab es damals

auch schon in Australien; das Ausdauern kann in verschiedenen Gegenden

je nach den inneren und äußeren Lebensumständen der

Tiere verschieden lange währen.

Die Lemuriden, eine

gegenwärtig wesentlich auf Madagaskar

eingeschränkte Halbaffensippe, erscheint wie viele andere Typen

der Säugetiere, schon im frühesten Teil der

Tertiärzeit. Auch bei ihnen wird allerlei nachgeahmt.

Da entsteht das lemuroide Nagetier, das lemuroide Raubtier, die

lemuroide Fledermaus - alle mit entsprechendem Gebiß und

korrespondierenden Skelettmerkmalen, jedoch nie den Urtypus

verleugnend. Da die Signatur der Tertiärzeit bei den

Primaten, je länger je mehr, auch die Herausbildung des

anthropomorphen Affen ist und auch diese Evolution in

verschiedenstämmigen Gruppen konvergent vor sich geht, auch bald

mehr, bald weniger erreicht wird, so wird auch der Lemuridentyp von

solcher Formbildungstendenz ergriffen und stellt überdies noch

seine "Affenarten" heraus, die nun wie stammesgeschichtliche

Übergangsformen zu typenhaft echten Affen aussehen. Wie bei

den Lemuriden, so kommen auch in anderen Stammtypen während der

Tertiärzeit allerlei habituelle Charaktere dessen zum Vorschein,

was zuletzt die Menschenaffen repräsentieren und was auch der

Mensch in der Gestalt des Steinzeitmenschen teilweise noch an sich

trägt. Bald früher, bald später erscheint unter

der Säugetierwelt der Tertiärzeit in den Stammtypen das

Affenähnliche, und zwar umso mehr, je später es

geschieht. Alle sich an dieser Entwicklung ganz oder nur in

einzelnen Ästen beteiligenden Stämme und Stämmchen der

Säugetiere aber bleiben trotzdem als solche nebeneinander

bestehen, bilden je nach ihrer Grundkonstitution eigene Affenmerkmale

aus, wie auch der Menschenstamm selbst damals wohl am meisten

pithekoide Merkmale zur Schau trug und wahrscheinlich zur Entstehung

gewisser von da ab tierisch gebliebener Menschenaffen sein Teil

beitrug. So kamen jene gesuchten und teilweise gefundenen

formalen Übergangsglieder zustande, die man für

stammesgeschichtliche Bindeglieder zwischen Mensch und Affe ansah,

während es konvergente Formgestaltungen waren, im Sinne der Figur

2 B.

Wir haben also mit

dem Gesetz der Zeitformenbildung, das sich an fest

gegebenen Grundtypen unter dem Bild einer Entwicklung verwirklicht,

eine neue vergleichende Anatomie auch für den Menschen, die uns

sagen wird, wann er entstand. Wenn die bisherige Methode der

Betrachtung organischer Formen mehr und mehr das innerlich Typenhafte

vom äußerlich Konvergenten trennen lehrte, so wird durch die

neuartige Vergleichung der Formen nach ihrem Zeithabitus eine Art

biologischer Zeitsignatur für die einzelnen geologischen Epochen

festgestellt, die uns jeweils sichere Schlüsse auf das

Entstehungszeitalter eines Typus, eines Urformenstammes, ja eines

einzelnen Organes erlaubt, auch ohne daß wir durch Fossilfunde

selbst den gegenständlichen Nachweis für den

erdgeschichtlichen Augenblick des ersten Auftretens eines Typus

erbringen können. Wir sind somit auch imstande, aus

persistierenden oder rudimentären alten Form- und Organbildungen

der jetztzeitlichen Lebewesen, also auch des Menschen, das

Entstehungszeitalter des Stammes selbst zu ermitteln. Der

Zeitcharakter ist somit etwas durchaus Reales und nur einmal Gegebenes;

wer ihn späterhin noch trägt, ist seiner Zeitherkunft nach

daran erkennbar.

Ein weiteres, in

der Entwicklungslehre enthaltenes Problem ist der

Begriff des Höheren und Niederen, des Entwickelten und

Unentwickelten, Ausdrücke, die wie Selbstverständliches in

der Abstammungslehre gebraucht werden, jedoch ohne zureichende

erkenntniskritische Durchdringung. Auch diese beiden Begriffe

werden formalistisch und doch zugleich in einem absoluten Sinne

gebraucht. Man erklärt das amöboide Schleimtier

für niederer als das Molluskentier, dieses für niederer als

den Krebs, diesen für niederer als den Fisch, diesen für

niederer als den Lurch oder das Reptil, dieses für niederer als

das Säugetier und den Menschen. Das ist eine

unnaturwissenschaftliche Betrachtungsform gewesen, hinter der verkappt

mit dem Maßstab des Seelischen und des menschlich Geistigen oder

allenfalls nur des Ästhetischen gearbeitet wurde. Denn von

der Körperorganisation schlechthin aus gesehen ist es gar nicht

möglich, zu einer solchen absoluten Bewertung von Höherem und

Niederem zu kommen, und der nur naturwissenschaftliche mechanistische

Standpunkt gibt dafür überhaupt keinen Maßstab

her. Daß man auch in der nach mechanistischen Zielen

strebenden Deszendenzlehre den Menschen das höchstentwickelte

Geschöpf nannte, zeigt nur, wieviel metaphysisches Ausdeuten

gerade in dieser Lehre steckt, die von dem Begriff der "Entwicklung",

der durch und durch metaphysisch ist, trotz der formellen Verneinung,

niemals losgekommen ist. Ohne metaphysisch orientiertes

Werturteil ist kein Kriterium zu finden, wonach man ein Tier, einen

Organismus, der eben niemals Maschine ist, für höher oder

niederer erklären könnte. Das haben auch die

gänzlich metaphysiklosen Charakter unter den biologischen

Forschern der vergangenen Zeitepoche stets gefühlt, und deshalb

gab es auch in der hohen Zeit der dezendenztheoretischen Forschung

stets eine große Zahl von Gelehrten, die sogar eine

Stammbaumbeschreibung ablehnten und sich ausschließlich der

anatomisch vergleichenden Beschreibung der Arten widmeten, womit sie

die breite und sichere Grundlage schufen, von der aus allmählich

die formalistische, aber nicht biologische Abstammungslehre selbst

überwunden werden konnte.

Hiermit hängt

aufs engste auch die Klärung des Begriffes

Fortschritt zusammen, der gleichfalls einen naturhistorischen und einen

metaphysischen Sinn hat, die beide gerade in der Abstammungslehre

methodisch nicht klar auseinandergehalten worden sind. Solange

man die organische Welt als eine geschlossene Kette auseinander

hervorgehender Arten ansah, war das Linnésche System zugleich

das Idealbild des Stammbaumes. Als dieses ideale Bild unter den

Fossilfunden in Stammreihen zerfallen war, hielt man die Umwandlung

innerhalb dieser für einen Fortschritt und setzte den Begriff mit

dem der Entwicklung gleich. Zuletzt sah man, daß

Entwicklung und Fortschritt nur idealisierte Ausdrücke für

einseitige Spezialisation aufeinanderfolgender Formenstadien waren, und

nur so hat der Ausdruck Fortschritt derzeit überhaupt noch in der

Biologie einen greifbaren Wert. Fortschritt im streng

naturhistorisch-stammesgeschichtlichen Sinn ist aber nichts

Allgemeines, sondern stets eine Formbildung in bestimmter Richtung,

also geradezu eine Einseitigkeit; denn er geht immer auf Kosten und

unter Ausscheidung anderer Möglichkeiten, die oft biologisch nicht

weniger wichtig wären. Es wird bei einmal gegebenen Typen

von der Natur auf bestimmte Lebensformen und Anpassungen sozusagen

hingearbeitet, womit andere ausgeschlossen bleiben. Nicht anders

ist es ja auch im Leben der Völker und Kulturen: bestimmte

Grundanlagen werden entwickelt, das ist: spezialisiert. Latente

Möglichkeiten entfalten sich, andere bleiben unentwickelt oder

bleiben auf halbem Wege zurück oder verkümmern, je nach den

äußeren Bedingungen. So ist es in der organischen

Welt, und hierin ist kein Unterschied zwischen den Gattungen der

Lebewesen und den Lebensbildungen der Kulturen.

In diesem Sinne gibt es auch keine Rückwärtsentwicklung. Was aus der latenten Bindung im Typus entspringt und sich als Form gestaltet, kann sich halten oder wieder untergehen oder sich einseitig weiterbilden oder verkümmern; aber eine rückläufige Entwicklung des einmal Gestalteten, eine Rückkehr zum Ausgangspunkt und von da aus das Begehen eines neuen Entwicklungsweges, das gibt es in der Welt der organischen Bildungen niemals; sie sind alle geführt von dem unentrinnbaren Gesetz der Nichtumkehrbarkeit. Nur in der geistigen, in der sittlichen Welt gibt es die völlige Umkehr und das Verlassen des weit begangenen Weges unter großen Katastrophen oder inneren Erleuchtungen; aber in der Welt des Natürlich-Organischen kennen wir diese Freiheit nicht.

In diesem Sinne gibt es auch keine Rückwärtsentwicklung. Was aus der latenten Bindung im Typus entspringt und sich als Form gestaltet, kann sich halten oder wieder untergehen oder sich einseitig weiterbilden oder verkümmern; aber eine rückläufige Entwicklung des einmal Gestalteten, eine Rückkehr zum Ausgangspunkt und von da aus das Begehen eines neuen Entwicklungsweges, das gibt es in der Welt der organischen Bildungen niemals; sie sind alle geführt von dem unentrinnbaren Gesetz der Nichtumkehrbarkeit. Nur in der geistigen, in der sittlichen Welt gibt es die völlige Umkehr und das Verlassen des weit begangenen Weges unter großen Katastrophen oder inneren Erleuchtungen; aber in der Welt des Natürlich-Organischen kennen wir diese Freiheit nicht.

Wie aber

mußten unter solchen Umständen die Urformen

aussehen? Waren das neutrale Wesen, die noch nach keiner Richtung

spezialisiert waren, also - da jede nur denkbare Körperform an

sich schon eine Spezialisation ist - überhaupt keinen Körper

hatten?

Hier zeigt sich erst die begriffliche Unsicherheit der äußerlich verfahrenden alten Abstammungslehre. Denn ihr bedeutet Urform ein neutrales Geschöpf, aus dem durch fortgesetzte Zeugung und Umwandlung von Generation zu Generation schließlich spezialisierte Formen entstanden; der Streit dabei war nur der, ob diese Wandlung aus äußeren, also zufälligen, oder inneren konstitutionellen, nämlich im tieferen Sinn evolutionistischen Gründen geschehe. Wir aber verstehen unter Urform nicht einen solchen stammes-geschichtlich neutralen körperlichen Anfangspunkt, sondern die in allen zu einem Typus gehörigen Arten und Gattungen, auch in den anfänglichen, schon vollständig vorhandene typenhaft konstitutionelle Gebundenheit und Bestimmtheit, die Potenz, die bei allem äußeren evolutionistischen Formenwechsel als das Lebendig-Beständige das ist - eine Entelechie, wie auch Goethe wohl den Begriff Urform faßte. Es bekommt damit auch das deutsche Wort Entwicklung erst seinen tieferen, von der Sprache unbewußt schon erschlossenen Sinn zurück, als eine Manifestation des innerlich schon Vorhandenen.

Hier zeigt sich erst die begriffliche Unsicherheit der äußerlich verfahrenden alten Abstammungslehre. Denn ihr bedeutet Urform ein neutrales Geschöpf, aus dem durch fortgesetzte Zeugung und Umwandlung von Generation zu Generation schließlich spezialisierte Formen entstanden; der Streit dabei war nur der, ob diese Wandlung aus äußeren, also zufälligen, oder inneren konstitutionellen, nämlich im tieferen Sinn evolutionistischen Gründen geschehe. Wir aber verstehen unter Urform nicht einen solchen stammes-geschichtlich neutralen körperlichen Anfangspunkt, sondern die in allen zu einem Typus gehörigen Arten und Gattungen, auch in den anfänglichen, schon vollständig vorhandene typenhaft konstitutionelle Gebundenheit und Bestimmtheit, die Potenz, die bei allem äußeren evolutionistischen Formenwechsel als das Lebendig-Beständige das ist - eine Entelechie, wie auch Goethe wohl den Begriff Urform faßte. Es bekommt damit auch das deutsche Wort Entwicklung erst seinen tieferen, von der Sprache unbewußt schon erschlossenen Sinn zurück, als eine Manifestation des innerlich schon Vorhandenen.

Vom ersten

Augenblick ab, wo eine Urform in der lebenden Natur in

Gestalt einer oder mehrerer Arten sich darstellt, ist sie kein Schemen,

sondern ein Wesen mit Fleisch und Blut, voll Anpassung an die ihr

gemäßen Lebensumstände. Das Kennzeichen der

lebendigen Wesen ist gerade das, daß ihre natürliche

Körperhaftigkeit durch und durch biologisch zweckentsprechenden

Anpassungen und Spezialisierungen besteht, selbst wenn diese einen

geringen Grad der Vollendung gegenüber anderen, besser

angepaßten Formen haben oder sogar gelegentlich fehlgeschlagen

sind inbezug auf bestimmte Umweltbedingungen. Ein Typus wird

gewöhnlich von mehreren, unter verschiedenen Lebensbedingungen

stehenden Arten vertreten; doch selbst wenn er nur von einer einzigen

Art und wenigen Individuen vertreten wäre, so müßten

auch diese angepaßt und in ihrer Form nach irgend welchen

Richtungen spezialisiert sein, und wären sie auch die

allerältesten und primitivsten des Typus; denn anders können

und würden sie in der wirklichen Welt nicht gelebt haben.

Man darf daher nicht erwarten, irgendwo in der Erdgeschichte einmal

Urformen zu finden, die in ihrer Form neutral, nichtssagend,

schemenhaft gewesen wären. Stets hat sich das Leben in

wirklichen Charaktergestalten ausgelebt, die auch stets ihre eigene

Grundform variierten, ihren eigenen Typus verwirklichten, wenn er auch

noch so sehr durch biologische Zeitcharaktere verhüllt worden

wäre. Damit ist die stammes-geschichtliche Entwicklung nicht

verneint, sondern nur ihre unbiologische, allzu formalistische

Auffassung.

Das ist als

Hauptgesichtspunkt nun auch bei der Nachforschung nach

ältesten Menschengestalten obenan zu stellen. Auch diese

können selbst in ihrem denkbar ursprünglichsten Zustand

nichts weniger als Schemen gewesen sein, sondern müssen unbedingt

den menschlichen Typus, wenn auch unter mannigfachsten

Zeitgestaltungen, zum Ausdruck gebracht haben. Damit scheiden von

selbst alle Verknüpfungen des Urmenschen mit den Spättieren

aus, wobei man immer wieder das mit dem Menschen genetisch unmittelbar

nicht Zusammengehörige mit ihm verbinden, aus dem man ihn ableiten

will und womit man zu so grotesken Ergebnissen geführt wird, wie

dem, daß sein Typus irgendwie zu sehr später

erdgeschichtlicher Zeit aus spezialisierten Säugetieren

hervorgegangen sein könnte.

Es erschlossen sich

der bisherigen Abstammungslehre statt wirklicher

Stammbäume stets nur formal aneinandergereihte habituelle

Formenketten, während die persistenten Stammtypen als solche ihr

unsichtbar blieben, insbesondere der Menschentypus selbst, den die mehr

oder minder ähnlichen Affentypen am Ende der Tertiärzeit und

zuletzt wohl auch der nach der Affenseite hin degenerierte

Eiszeitmensch wie eine Folie umgeben, gewissermaßen die

Begleitung zur unterdessen schon unabhängig davon erklungenen

Melodie bildend. Der Menschenstamm tritt uns, fossil sichtbar,

spät erst in der Diluvialzeit entgegen, wohl weil er zuvor in

Gegenden lebte, die der geologischen Erforschung unzugänglich

geblieben sind. Wenn irgendwo, so hat uns gerade hier der

vielberufene Zufall des Findens und die notorische

Lückenhaftigkeit des Fossilmaterials einen Streich gespielt.

Gewöhnt man aber erst den Geist an die Unterscheidung von fest

gegebenen Grundtypen einerseits und biologischem Gewand andererseits,

das ihnen zeitweise und wechselnd übergeworfen ist, dann ist auch

die Bahn frei für eine richtigere Beurteilung der wahren Herkunft

des Menschen selbst und für die Feststellung, wie alt wohl sein

Stamm ist.

Das ergeschichtliche Alter des Menschenstammes

Fossile

Menschenreste, seien es Skeletteile oder nur Artefakte, sind,

wie schon erwähnt, bisher mit Sicherheit nur in den Ablagerungen

der Quartärzeit, dem letzten kurzen Abschnitt der Erdgeschichte,

nachgewiesen. Die letzte Phase dieser Quartärperiode ist die

Zeit der historischen Menschengeschichte, zurück bis zur

jüngeren Steinzeit. Diese selbst ist eine

prähistorische Epoche, aus der man geschliffene und polierte, also

gut ausgearbeitete Steinwerkzeuge hat. Dieser Periode voraus geht

das Diluvium mit einer Eiszeit als Hauptabschnitt der

Quartärepoche. Damals waren größere Flächen

der Nordhalbkugel und die meisten Hochgebirge bis in ihr Vorland hinaus

vergletschert; die durchschnittliche Jahrestemperatur war vermutlich

nur um 5° C kühler als jetzt. Diese Diluvialzeit mit

ihren wärmeren Zwischeneiszeiten ist nun die Periode der

altsteinzeitlichen Kulturen und fossiler Menschenrassen. Kurz

zuvor sollte sich, nach der gangbaren Lehre, der Mensch aus

spättertiärzeitlichen affenartigen Säugetieren

entwickelt haben; der Steinzeitmensch soll diesen Urformen noch

näher stehen.

Es wurde schon von

anderer Seite die Frage aufgerollt (2),

ob nicht die Dauer der

Steinzeitperiode bedeutend überschätzt werde und ob die

Entstehung der Kultur überhaupt erst mit dem Steinzeitalter

eingesetzt habe? Ist es möglich und denkbar, sagt Frobenius,

daß die aufkeimende Kultur bei einer Verbindung mit dem Stein,

also dem toten Teil des Erdkörpers begonnen hat? Liegt es

nicht viel näher, anzunehmen, daß das "Ur", der Anbeginn mit

einer Wechselbeziehung des menschlichen Könnens zu der lebendigen

Umwelt, zu Pflanze und Tier anhub? Und sollte es keine

Möglichkeit geben, das Umgekehrte der landläufigen Auffassung

aus dem Phänomen der Kultur abzulesen?

Freilich meint es Frobenius anders als wir; denn er hat noch nicht die hier erstrebte weite erdgeschichtliche Zeitperspektive. Er deutet nur allgemein an, daß die ältesten Werkzeuge nicht aus Stein, sondern eher aus tierischem und pflanzlichen Material erarbeitet worden sein könnten und daß daher die Steinzeit, auch die Altsteinzeit, ein verhältnismäßig spätes Entwicklungsstadium des "Urmenschen" gewesen wäre; denn zuerst und unmittelbar lebe der Mensch in dem feinen Schleier von Wasser, Erde, Pflanze und Tier, der, umspült vom Luftmeer und dünn, den harten Steinkörper der Erde umgibt. Diesem harten Körper stehe jener Schleier, zu dem der Mensch selbst gehört, als Einheit gegenüber, ausgesetzt dem Einfluß der Gestirne und von ihren Kräften bewegt. Wir Menschen sind, als Körper betrachtet, Ausdrucksform der Umbildungen dieses Schleiers; die Kultur aber ist der Ausdruck des in diesem Schleier bei seiner Beziehung zu einem "Jenseits" symbolisch sich auswirkenden Lebens. Demnach, so meint wohl Frobenius, hat die älteste, die erste Kulturregung zu ihrer Gestaltung unwillkürlich nach den Elementen und Teilen des Schleiers selbst gegriffen, nicht nach dem Material der nackten, vom Schleier entblößten Steinkugel. So erwartet er noch die Aufdeckung einer viel älteren vorsteinzeitlichen Kultur, und die müßte vor der Quartärepoche, also in der Tertiärzeit liegen.

Freilich meint es Frobenius anders als wir; denn er hat noch nicht die hier erstrebte weite erdgeschichtliche Zeitperspektive. Er deutet nur allgemein an, daß die ältesten Werkzeuge nicht aus Stein, sondern eher aus tierischem und pflanzlichen Material erarbeitet worden sein könnten und daß daher die Steinzeit, auch die Altsteinzeit, ein verhältnismäßig spätes Entwicklungsstadium des "Urmenschen" gewesen wäre; denn zuerst und unmittelbar lebe der Mensch in dem feinen Schleier von Wasser, Erde, Pflanze und Tier, der, umspült vom Luftmeer und dünn, den harten Steinkörper der Erde umgibt. Diesem harten Körper stehe jener Schleier, zu dem der Mensch selbst gehört, als Einheit gegenüber, ausgesetzt dem Einfluß der Gestirne und von ihren Kräften bewegt. Wir Menschen sind, als Körper betrachtet, Ausdrucksform der Umbildungen dieses Schleiers; die Kultur aber ist der Ausdruck des in diesem Schleier bei seiner Beziehung zu einem "Jenseits" symbolisch sich auswirkenden Lebens. Demnach, so meint wohl Frobenius, hat die älteste, die erste Kulturregung zu ihrer Gestaltung unwillkürlich nach den Elementen und Teilen des Schleiers selbst gegriffen, nicht nach dem Material der nackten, vom Schleier entblößten Steinkugel. So erwartet er noch die Aufdeckung einer viel älteren vorsteinzeitlichen Kultur, und die müßte vor der Quartärepoche, also in der Tertiärzeit liegen.

Bisher haben es nur

wenige Naturforscher gewagt, das Alter des

kulturfähigen Menschenwesens in tertiäre, ja in

vortertiäre Zeiten zurückzudatieren; so vor allem Hermann

Klaatsch. Seine eingehende und frei ausblickende anatomische

Analyse des menschlichen Körpers hat ihn schließlich ein

weit höheres erdgeschichtliches Alter des Menschen fordern lassen,

als man es bis dahin, befangen im Schematismus der älteren

Abstammungslehre, den Mut hatte anzunehmen. Noch in einer letzten

Arbeit (3) zu dieser Frage

sagt der verstorbene Anatom Schwalbe, Klaatschs Widerpart, daß

nach den ihm bekannten Tatsachen der Mensch vom Charakter des

javanischen Pithecanthropus

und des Homo Heidelbergensis

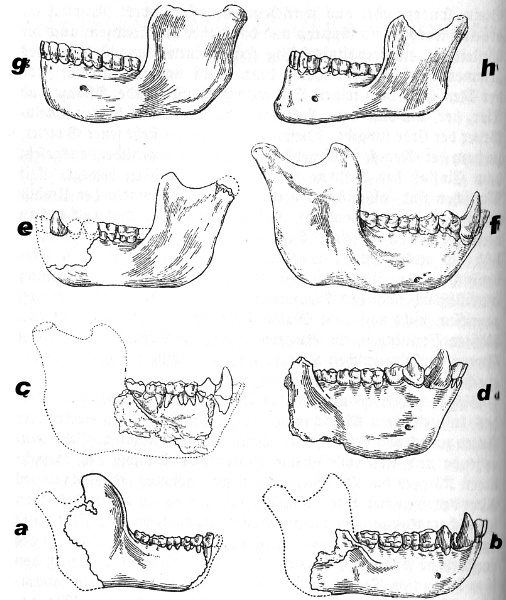

(Fig. 6g) erst in der allerletzten Phase der Tertiärzeit

entstanden sein könne.

Unterkiefer von Affen und Menschen des känozoischen Zeitalters.

a) Propiopitheus. Älteste Affenform aus der Frühtertiärzeit (Oligozän). Ägypten. Eckzahnspitze abgebrochen. Angebliche Ahnenform aller Affen- und Menschenarten. 2/3 nat. Gr.

b) Piopithecus. Gibbon-ähnliche Form. Jüngere Tertiärzeit (Miozän). Deutschland. 2/3 nat. Gr.

c) Sivapithecus. Gorilla-ähnliche Form. Ende der Tertiärzeit (Pliozän). Indien. Stark verkl.

d) Dryopithecus. Schimpansen-ähnliche Form. Ende der Tertiärzeit (Pliozän). Süddeutschland. 1/3 nat. Gr.

e) Eoanthropus. Vermutlicher Menschenkiefer mit Affenmerkmalen. Jüngste Tertiärzeit (Pliozän). England. Der Eckzahn ist isoliert zugleich gefunden und hinkombiniert. 1/3 nat. Gr.

f) Orang Utan. Lebend. Jetztzeit. Indischer Archipel. 1/2 nat. Gr.

g) Homo Heidelbergensis. Diluvialzeit Eiszeitmensch. Mauer bei Heidelberg. Kieferform affenartig, Zähne menschenartig. 1/3 nat. Gr.

h) Homo sapiens. Lebend. Man beachte das vortretende Kinn, worin der Diluvialmensch affenähnlicher ist. 1/3 nat. Gr.

(Zusammengestellt aus W. K. Gregory, Journ. Dental. Research. 1920/21.)

Forscht man nun

aber in Schwalbes eigenen Darstellungen nach, welche

Glieder vergleichend anatomisch den Menschen mit niederen Formen, also

insbesondere mit den Affen nachweislich verbinden, so bekommt man

zusammenfassend die Antwort, daß zwar an der allgemeinen

tierischen Abstammung des Menschen nicht zu zweifeln, die spezielle

Abstammung von bestimmten Primatenaffen aber noch nicht gesichert

sei. Am wahrscheinlichsten sei die Abstammung des Menschen von

Formen mit einer Mischung der Charaktere niederer Ostaffen und

Menschenaffen. Diese Formen sind nun hypothetisch. Von

ihnen gehe der Weg zu einer ausgestorbenen - auch wieder hypothetischen

- Menschenaffenform, aus der die zum Schimpansen aufsteigende "Linie",

also noch nicht dieser selbst, sondern seine hypothetischen

Vorläufer sich entwickelten. "Aus dieser Linie hat sich dann

vermutlich der Stamm der zum Menschen führenden Hominiden

abgezweigt."

Wie kann man

angesichts eines so lustigen, doch nur aus imaginären

Formen zusammengesetzten Stammbaumes, der also das ganze Ergebnis

vieljähriger, streng an die vergleichende Anatomie gebundener

Forschung ist, noch behaupten, daß wir über die Entstehung

des Menschen aus Primaten im Klaren seien und daß andere, doch

auch mit sehr gewichtigen Beweisstücken arbeitende Theorien

über ein wesentlich höheres Alter des Menschenstammes und

über seine ursprüngliche Selbständigkeit gegenüber

allen bisher bekannt gewordenen vorweltlichen und jetztweltlichen

Säugetierformen keine Berechtigung haben sollten?

Noch können

wir nach Klaatsch (4)

die Zeit der Menschenwerdung in keiner Weise festlegen, wohl aber die

Tatsache festhalten, daß dieser Vorgang keinesfalls jüngeren

geologischen Datums ist. Früher wollte man die ganze

Entwicklung des Menschen bzw. der Menschenaffen aus niederen

Säugetieren in die Diluvialzeit oder in die unmittelbar ihr

vorausgehende letzte Phase der Tertiärzeit verlegen. Schon

der Nachweis, daß die hypostasierte Entwicklungsbahn Affe-Mensch

wohl teilweise umgekehrt verlief (5),

ferner die Erkenntnis, daß schon der Steinzeitmensch in mehrere

deutlich getrennte ältere Rassen zerfiel; drittens die

entwicklungsgeschichtliche Tatsache, daß alle Typen weit in die

Erdgeschichte zurückreichen; endlich die Erkenntnis, daß

Stammbäume sich nicht in dem äußerlichen Sinn entwerfen

lassen, wie es das Zeitalter der Deszendenztheorie in der zweiten

Hälfte des 19. Jahrhunderts glaubte - das alles hat den Boden

bereitet für die Erwartung einer sehr alten und noch durchaus

unaufgehellten Herkunft des Menschengeschlechtes. Mit Klaatsch

sehen wir heute dieses Problem so an: Der Tertiärmensch bedarf

nicht mehr des Beweises, einerlei, ob wir Artefakte von ihm haben und

Skelettfunde oder nicht; es kann sich nur noch um die Frage handeln, in

welcher Phase der Tertiärzeit die Trennung der Menschenaffen vom

Menschen einsetzte und wie alt der gemeinsame Stamm beider ist, der

nach Klaatschs wohlbegründeter Lehre unbedingt in das mesozoische

Erdzeitalter zurückreicht.

Die uns aus der Tertiärzeit bekannten Affengattungen (Fig. 6) sind so spezialisiert, daß sie, auch nach den bisherigen Forschungsmaximen der Abstammungslehre, überhaupt nicht als Ahnen eines Diluvialmenschen in Betracht kommen. Die als Ahnen sämtlicher Simiiden und Hominiden befürworteten (6) unzureichenden Schädelreste sind teils wegen ihrer Unvollständigkeit und dem Fehlen aller übrigen Skeletteile nicht auswertbar, teils sind es konvergente Formbildungen eigener Typenkreise. Der an Größe zurücktretende Eckzahn unterscheidet den Menschen ohnedies von allen echten Affen, die wir kennen, oder läßt höchstens deren Ableitung aus ihm selber zu. Doch ist die Eckzahnfrage in ein neues Stadium getreten, seit es durch Adolff wahrscheinlich gemacht wurde, daß Menschen- und Affeneckzahn gar keine homologen Bildungen sein müssen, daß sich vielleicht Verschiebungen im Gebiß schon beim frühesten Auseinandertreten beider Stammformen eingestellt haben, und daß der menschliche Eckzahn gegenüber dem der anthropoiden Affen so primitiv geblieben ist, daß deshalb eine Ableitung des Menschen von solchen Affen nicht angenommen werden kann. Selbst wenn frühere Vorfahren des Menschen einmal größere Eckzähne besessen haben sollten, würden das ganz ursprüngliche, aber gewiß keine Affeneckzähne gewesen sein (6a).

Die uns aus der Tertiärzeit bekannten Affengattungen (Fig. 6) sind so spezialisiert, daß sie, auch nach den bisherigen Forschungsmaximen der Abstammungslehre, überhaupt nicht als Ahnen eines Diluvialmenschen in Betracht kommen. Die als Ahnen sämtlicher Simiiden und Hominiden befürworteten (6) unzureichenden Schädelreste sind teils wegen ihrer Unvollständigkeit und dem Fehlen aller übrigen Skeletteile nicht auswertbar, teils sind es konvergente Formbildungen eigener Typenkreise. Der an Größe zurücktretende Eckzahn unterscheidet den Menschen ohnedies von allen echten Affen, die wir kennen, oder läßt höchstens deren Ableitung aus ihm selber zu. Doch ist die Eckzahnfrage in ein neues Stadium getreten, seit es durch Adolff wahrscheinlich gemacht wurde, daß Menschen- und Affeneckzahn gar keine homologen Bildungen sein müssen, daß sich vielleicht Verschiebungen im Gebiß schon beim frühesten Auseinandertreten beider Stammformen eingestellt haben, und daß der menschliche Eckzahn gegenüber dem der anthropoiden Affen so primitiv geblieben ist, daß deshalb eine Ableitung des Menschen von solchen Affen nicht angenommen werden kann. Selbst wenn frühere Vorfahren des Menschen einmal größere Eckzähne besessen haben sollten, würden das ganz ursprüngliche, aber gewiß keine Affeneckzähne gewesen sein (6a).

Vollends die

Halbaffen oder Lemuriden stehen durch ihre ganz

andersartigen und primitiven Merkmale einer formalen hypothetischen

Urform der Säugetiere näher als alle anderen

tertiärzeitlichen Säuger. Auch der

quartärzeitliche Mensch hat mehrere solcher ganz primitiven

Eigentümlichkeiten, welche ihn gleichfalls an hypothetische und

sehr weit in die Erdgeschichte zurückzudatierende

Vierfüßler anschließen. So ein lückenloses

vollständiges Gebiß, das nicht, wie das aller

tertiärzeitlichen Säugetiere, auf eine Lückenbildung

zwischen Vorder- und Backenzähnen hinläuft, sondern sich

allenfalls nur bei uns Spätmenschen in einem Ausfall des letzten

Backenzahns etwas verringert. Es gleicht in seiner

Vollständigkeit den ältesten tertiärzeitlichen

Säugetierformen; aber an solche den Menschen anzuschließen,

verbieten die Grundsätze der bisherigen Deszendenzlehre selbst,

wonach voneinander durch einseitige Differenzierung schon

unterschiedene Lebewesen nicht unmittelbar stammesgeschichtlich

zusammenhängen können. Auch in der fünffingerigen

Extremität liegt ein sehr altes, nicht ein erdgeschichtlich

jungzeitliches Merkmal, das keineswegs die Ableitung des Menschentypus

aus irgend einem tertiärzeitlichen Säugetier

zuläßt. Zwar gibt es alttertiäre Säugetiere

mit der primitiven fünffingerigen Extremität; aber sie, wie

auch spätere Gattungen mit demselben Merkmal, sind so einseitig

entwickelt (7),

daß man die Herkunft der fünffingerigen

Primatenextremität, insbesondere der vorderen, in viel ältere

Zeiten zurückdatieren kann. Sie ist in der beim Menschen

vorhandenen Einfachheit schon paläozoischen Alters. Zwar ist

es ein Irrtum, die vollständig fünffingerige Extremität

für den Urzustand des Landtieres anzusehen, wie man es bisher

tat. Neueste Funde und Untersuchungen fossiler Uramphibien aus

der Permzeit haben ergeben, daß schon jene frühen

amphibischen Landtiere eine reduzierte, nämlich eine vierzehige

Vorderextremität hatten, während ihre Hinterextremität

noch fünfzehig war. Sind sie in dieser Hinsicht schon

einseitig spezialisierte Formen gewesen, so stehen sie auch dem

primitiven hypothetischen Landtier insofern schon ferner, als dieses

wahrscheinlich zuerst siebenzehig war. Nicht nur die

Embryonaluntersuchung gewisser lebender Amphibien ergibt dies, sondern

es erhellt auch aus Fossilfunden permzeitlicher alter Amphibienformen,

deren noch fünfzehige Hinterextremität die Reste eines

überzähligen, jedoch nicht pathologischen oder atavistischen,

sondern noch als Normalrest vorhandenen Kleinfingers enthält (8). Es war demnach

die fünffingerige Landextremität schon gegen Ende der

paläozoischen Zeit selbst ein Rückbildungsstadium aus einer

noch älteren Form. Wir können also festhalten,

daß mindestens die fünffingerige Extremität ein

Grundmerkmal aller zum erstenmal völlig dem Leben auf dem Festland

zugewandten, wenn auch habituell noch amphibisch aussehenden Wesen war;

daß mithin die fünffingerige Landextremität mindestens

ein Erbe aus der Steinkohlenzeit ist. Und so kann der Mensch mit

allen gleichfalls fünffingerigen Säugetieren bis in jene alte

Epoche zurückreichen, weil alle bis dorthin fossil bekannt

gewordenen Vierfüßler in ihren Extremitäten oder im

übrigen Körper schon viel zu einseitig entwickelt sind, als

daß die Ableitung des menschlichen Körpers aus ihnen

gelänge.

Die Frage, ob und

wie die Hand des Menschen aus einem allenfalls

anzunehmenden Urextremitätenstadium hervorgegangen sein

könnte, ist weder vergleichend anatomisch noch durch Fossilfunde

zu beantworten. Auch Klaatsch hat sich mit dieser

Grenzfeststellung unseres vergleichend anatomischen Wissens

begnügt und sagt nur, daß für die Betrachtung der

Herkunft des Menschen die Feststellung vorerst ausreicht, daß er

die Hand mit der fünffingerigen Form der alten Landwirbeltiere,

also nicht erst mit jener der tertiärzeitlichen Säugetiere

teilt. Auch dürfte nun klar sein, sagt Klaatsch, daß

die früher vielfach übliche Einschätzung des Menschen

als des letzten Endgliedes einer angeblich mühsamen Entwicklung

nicht zutrifft. Er ist nicht als letztes Ergebnis einer sehr

komplizierten Umgestaltung aufzufassen. Es fehlte früher

nicht an solchen Vermutungen, als man glaubte, daß der Mensch von

vierfüßigen Tieren abstammen könne. Aber ein

Vierfüßlertum besagt, daß die Gliedmaßen des

betreffenden Wesens zu Füßen gestaltet sind, d. h.

außer Stützen und Laufen andere Leistungen nicht verrichten

können. Der Mensch aber habe das alte vielseitige und daher

unendlich wertvolle Werkzeug beibehalten. "Daß der Mensch indifferent blieb,

sich seine Vielseitigkeit bewahrte - darin liegt eben ein großer

Teil des Geheimnisses seines außerordentlichen Erfolges.

Das ist eine ganz andere Auslegung des Entwicklungsganges als die im

alten Darwinschen Sinne. Nicht ein Triumph des Kampfes ums Dasein

ist der Mensch; nein, im Gegenteil: sein Sieg beruht darin, daß

er von den Opfern der natürlichen Zuchtwahl verschont blieb,

daß er seine Hand behielt. Wenn man nach Wundern suchen

will, so braucht man nicht ins Reich des Übernatürlichen zu

flüchten. Die Natur selbst, unser eigenes Wesen, bietet der

Wunder genug. Nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsordnung ist

jedenfalls die Ausnahmestellung des Menschen gegenüber dem ganzen

anderen Tierreich eine sehr sonderbare. Nicht der Besitz der Hand

als solcher ist es - er war ja allen Tieren einstmals eigen - sondern

der Umstand, daß dieses Gebilde in seiner Ursprünglichkeit

beibehalten wurde und daß es sich in den Dienst einer gewaltigen

Gehirnentfaltung stellen konnte - das ist das Merkwürdige."

Der Mensch kann

auch deshalb mindestens mesozoischen, ja

paläozoischen Alters sein, weil er ein Sohlengänger

ist. Die ältesten, hypothetischen und die aus ihnen formal

allenfalls ableitbaren tertiärzeitlichen Säugetiertypen sind

vollkommene Sohlengänger oder weisen wenigstens als

Abkömmlinge auf Formen mit Sohlengängerfuß eindeutig

hin. Der Mensch selbst kann wiederum nicht von solchen Gattungen

abstammen, sondern hatte bestenfalls in sehr früher, dem

paläozoischen Ursprungspunkt der Säugetiere recht nahen Zeit

einen dort schon zu suchenden Ahnen mit ihnen. Somit hat er

mindestens seit dem Altmesozoikum auf eigener Entwicklungsbahn den

Sohlengänger in sich bewahrt, was nicht hindert, daß seine

große Zehe am Fuß zuerst opponierbar war, der Fuß

also auch Greifhandcharakter besaß. Er war somit auch in

mesozoischer Zeit schon ein von den späteren

tertiärzeitlichen Stämmen getrennter eigener

Säugetierstamm, mithin als Menschentypus vorhanden, wenn auch in

anderer Form als zur Steinzeit.

Klaatsch hat seinerzeit auch gewisse Landtierfährten im mitteldeutschen Sandstein aus frühmesozoischer Zeit zu einem Analogiebeweis für das hohe Alter des Menschentypus herangezogen und ich folgte ihm ursprünglich darin. Sie gehören sehr alten Landtieren an, die man nur aus diesen Spuren, nicht nach Skelettresten kennt (Fig. 7).

Klaatsch hat seinerzeit auch gewisse Landtierfährten im mitteldeutschen Sandstein aus frühmesozoischer Zeit zu einem Analogiebeweis für das hohe Alter des Menschentypus herangezogen und ich folgte ihm ursprünglich darin. Sie gehören sehr alten Landtieren an, die man nur aus diesen Spuren, nicht nach Skelettresten kennt (Fig. 7).

Fig. 7 (Bildquelle/-text: "Urwelt, Sage und

Menschheit"

von Edgar Dacqué, 8. Aufl. 1938, R. Oldenbourg)

Fährten eines Reptils (Chirotherium) aus dem altmesozoischen Thüringer Buntsandstein. Scheinbar mit Daumen. Die Hinterextremität größer,

die Vorderextremität kleiner. 1/6 nat. Gr. (Nach R. Owen aus Zittel-Broili, Grundzüge der Paläontologie II. 1923.)

Fährten eines Reptils (Chirotherium) aus dem altmesozoischen Thüringer Buntsandstein. Scheinbar mit Daumen. Die Hinterextremität größer,

die Vorderextremität kleiner. 1/6 nat. Gr. (Nach R. Owen aus Zittel-Broili, Grundzüge der Paläontologie II. 1923.)

Sie fallen auf

durch ihre große Ähnlichkeit mit

Menschenhänden, wenn sie auch solchen gewiß nicht

zugehörten. Die älteren, aus der Permzeit, zeichnen

sich dadurch aus, daß die gegenseitigen

Größenverhältnisse der vorderen und hinteren

Extremitäten sich noch mehr angleichen als die der etwas

jüngeren aus der Triaszeit, wo die hinteren Extremitäten die

vorderen an Größe wesentlich übertreffen. Aus der

Form der Abdrücke kann man den Schluß ziehen, daß das

zugehörige "Handtier" (Chirotherium), wenn auch nicht ganz

aufrecht, so doch zuerst weniger, später entschiedener auf der

Hinterextremität lief. Besonders die älteren

Fährten seien deshalb bedeutungsvoll, weil gerade sie große

Ähnlichkeit mit Kinderhänden haben. Man kann sie, sagt

Klaatsch, in der Tat nicht besser beschreiben als durch einen Vergleich

mit solchen oder auch mit Embryonalzuständen der Menschenhand

(Fig. 8), worin die Plumpheit und Derbheit der Kinderhand noch

auffälliger erscheint.

Fig. 8 (Bildquelle/-text: "Urwelt, Sage und

Menschheit"

von Edgar Dacqué, 8. Aufl. 1938, R. Oldenbourg)

Embryonalhand des Menschen. (Aus Klaatsch, Abstammungslehre. 1911.)

Embryonalhand des Menschen. (Aus Klaatsch, Abstammungslehre. 1911.)

Ein solches

embryonales Merkmal der Menschenhand, wie es auch den

Thüringer Fährten eignet, ist die wenig ausgedehnte

Fläche zwischen dem Daumenballen und den übrigen Fingern,

oder die außerordentlich breite Mittelhand oder die kurzen

gedrungenen Finger. Der Daumen an der Thüringer Spur ist mit

einem dicken Ballen versehen und bekundet damit seine

Opponierbarkeit. Die Unterfläche der Finger zeigt oft die

Gelenkvertiefungen, den Fingergliedern entsprechend. Der vierte

Finger war meistens am längsten.

Diese Auffassung ist nicht mehr haltbar, seitdem man durch neuere grundlegende Untersuchungen Soergels weiß (8a), was man auch früher teilweise schon gemutmaßt hatte, daß der "Daumen" an diesen Extremitäten gar kein Daumen ist, sondern an der entgegengesetzten Seite der "Hand" liegt, mithin eine sekundäre Erwerbung, eine "falsche" Zehe darstellt und so als Anpassungsbildung an das Aufrechtgehen zur Unterstützung der Sohle oder als Verbreiterung der Fußbasis zur besseren Verhütung des Einsinkens vielleicht gedeutet werden kann. Dagegen sind diese Formen ein erneuter Beweis für das Herrschen einer Formbildung, die auch in anderen mesozoischen Typen mit der Tendenz zum Halbaufrechtgehen zusammentrifft und dabei eine gewisse Spreizbarkeit eines Zehengliedes hervorbringt.

Überhaupt finden wir bei den Landtieren des mesozoischen Zeitalters, wie früher schon erwähnt, die Anlage zum aufrechten Gang auf den Hinterbeinen und dies oft in einer so volkommenen Weise, daß es geradezu als Zeitmerkmal angesprochen werden darf. Damit verknüpft ist merkwürdigerweise gelegentlich der opponierbare Daumen, der auch der Verteidigung gedient haben soll. Zeigten uns dies schon in der schönsten Art die Sandsteinfährten, so haben wir auch ganze Skelette verschiedenster Reptilgruppen der mesozoischen Epoche, besonders der Kreidezeit und der oberen Jurazeit, welche jenes Kennzeichen ganz vollkommen entwickelt haben. So etwa die aufrechten Iguanodonten der belgischen Unterkreideformation. Es waren das bis 5 m hohe landbewohnende Pflanzenfresser, habituell sehr ähnlich anderen, z. B. nordamerikanischen und afrikanischen Landsauriern mit Raubtier- wie mit Pflanzenfressercharakter, sehr großer und kleiner Dimension. Sie zeigen, wie schon erwähnt, den aufrechten Gang, haben aber nur eine dreizehige oder höchstens vierzehige Extremität, an der das fünfte Glied allenfalls noch als Rudiment hängt. Dagegen hatten gerade nicht die jüngeren, sondern die erdgeschichtlich ältesten Landtiere des paläozoischen Zeitalters entschiedene Anlage zu einer opponierbaren ersten Zehe, unserem menschlichen Daumen entsprechend. Und dies ist umsomehr ein Beweis für die Altertümlichkeit des Menschentypus, als die erdgeschichtlich jüngeren, alttertiärzeitlichen Säugetiere zwar vielfach noch vollkommen fünffingerige Extremitäten besaßen, aber dabei keinen opponierbaren Daumen hatten und außerdem auch zu Gruppen gehörten, deren spezifische Ausbildung sie gewiß für keinen Forscher zu einem stammesgeschichtlichen Anknüpfungspunkt gerade des Menschen oder menschenähnlicher Primaten werden läßt. So geht also die Menschenhand in ihrer Grundlage mindestens auf älteste Landtierformen zurück, wenn wir auch den Menschen nicht aus jenen Altformen stammesgeschichtlich herleiten möchten. Denn der Mensch ist vergleichend anatomisch zunächst ein Säugetier, kein Reptil, und ist grundsätzlich typenhaft ein Vierhänder, kann also auch nicht von Vierfüßlern "abstammen". Sie zeigen uns aber immerhin, in welcher Epoche uralter Formbildung seine Extremitäten ideell wurzeln.

Ebenso weisen die im vorigen Abschnitt beschriebenen Landreptilien des Erdmittelalters mit ihrem aufrechten Gang und ihrer einfach gestreckten Hinterextremität, deren Länge nicht wie bei spätzeitlichen Säugetieren erst sekundär durch Aufrichtung des Fußes (9) bewirkt ist, auf eine mesozoische Zeitsignatur hin, und wir finden den Menschen auch mit diesem Merkmal ausgestattet. Auch dies deutet vergleichsweise auf sein hohes erdgeschichtliches Alter hin.

Diese Auffassung ist nicht mehr haltbar, seitdem man durch neuere grundlegende Untersuchungen Soergels weiß (8a), was man auch früher teilweise schon gemutmaßt hatte, daß der "Daumen" an diesen Extremitäten gar kein Daumen ist, sondern an der entgegengesetzten Seite der "Hand" liegt, mithin eine sekundäre Erwerbung, eine "falsche" Zehe darstellt und so als Anpassungsbildung an das Aufrechtgehen zur Unterstützung der Sohle oder als Verbreiterung der Fußbasis zur besseren Verhütung des Einsinkens vielleicht gedeutet werden kann. Dagegen sind diese Formen ein erneuter Beweis für das Herrschen einer Formbildung, die auch in anderen mesozoischen Typen mit der Tendenz zum Halbaufrechtgehen zusammentrifft und dabei eine gewisse Spreizbarkeit eines Zehengliedes hervorbringt.

Überhaupt finden wir bei den Landtieren des mesozoischen Zeitalters, wie früher schon erwähnt, die Anlage zum aufrechten Gang auf den Hinterbeinen und dies oft in einer so volkommenen Weise, daß es geradezu als Zeitmerkmal angesprochen werden darf. Damit verknüpft ist merkwürdigerweise gelegentlich der opponierbare Daumen, der auch der Verteidigung gedient haben soll. Zeigten uns dies schon in der schönsten Art die Sandsteinfährten, so haben wir auch ganze Skelette verschiedenster Reptilgruppen der mesozoischen Epoche, besonders der Kreidezeit und der oberen Jurazeit, welche jenes Kennzeichen ganz vollkommen entwickelt haben. So etwa die aufrechten Iguanodonten der belgischen Unterkreideformation. Es waren das bis 5 m hohe landbewohnende Pflanzenfresser, habituell sehr ähnlich anderen, z. B. nordamerikanischen und afrikanischen Landsauriern mit Raubtier- wie mit Pflanzenfressercharakter, sehr großer und kleiner Dimension. Sie zeigen, wie schon erwähnt, den aufrechten Gang, haben aber nur eine dreizehige oder höchstens vierzehige Extremität, an der das fünfte Glied allenfalls noch als Rudiment hängt. Dagegen hatten gerade nicht die jüngeren, sondern die erdgeschichtlich ältesten Landtiere des paläozoischen Zeitalters entschiedene Anlage zu einer opponierbaren ersten Zehe, unserem menschlichen Daumen entsprechend. Und dies ist umsomehr ein Beweis für die Altertümlichkeit des Menschentypus, als die erdgeschichtlich jüngeren, alttertiärzeitlichen Säugetiere zwar vielfach noch vollkommen fünffingerige Extremitäten besaßen, aber dabei keinen opponierbaren Daumen hatten und außerdem auch zu Gruppen gehörten, deren spezifische Ausbildung sie gewiß für keinen Forscher zu einem stammesgeschichtlichen Anknüpfungspunkt gerade des Menschen oder menschenähnlicher Primaten werden läßt. So geht also die Menschenhand in ihrer Grundlage mindestens auf älteste Landtierformen zurück, wenn wir auch den Menschen nicht aus jenen Altformen stammesgeschichtlich herleiten möchten. Denn der Mensch ist vergleichend anatomisch zunächst ein Säugetier, kein Reptil, und ist grundsätzlich typenhaft ein Vierhänder, kann also auch nicht von Vierfüßlern "abstammen". Sie zeigen uns aber immerhin, in welcher Epoche uralter Formbildung seine Extremitäten ideell wurzeln.

Ebenso weisen die im vorigen Abschnitt beschriebenen Landreptilien des Erdmittelalters mit ihrem aufrechten Gang und ihrer einfach gestreckten Hinterextremität, deren Länge nicht wie bei spätzeitlichen Säugetieren erst sekundär durch Aufrichtung des Fußes (9) bewirkt ist, auf eine mesozoische Zeitsignatur hin, und wir finden den Menschen auch mit diesem Merkmal ausgestattet. Auch dies deutet vergleichsweise auf sein hohes erdgeschichtliches Alter hin.

Im

Spätpaläozoikum, in der Permzeit sich andeutend, besonders

aber in der Triaszeit klar hervortretend, stoßen wir auf eine

Erscheinung, die uns offenbart, wann der Säugetiertypus als

Zeitsignatur erwachte und sich vollendete. Da gibt es auf einem

großen, später untergegangenen Südkontinent, sowie

teilweise in Nordamerika, etwas später auch in Rußland

erscheinend, eine Reptilgruppe, die Theromorphen, denen

auffallenderweise in vielen ihrer Geschlechter Organe und ein

allgemeiner Habitus von Säugetiercharakter zuteil wird.

Unter ihnen treten sogar Formen auf mit säugetierartigem Raubtier-

und Pflanzenfressergebiß, wie sie echte tertiär- und

jetztzeitliche Säugetiere haben (Fig. 9); aber ihrem inneren Bau

und Wesen nach sind diese scheinbaren Säugetiermerkmale eben doch

reptilhaft gewesen.

Fig.

9 (Bildquelle/-text:

"Urwelt, Sage und Menschheit" von Edgar Dacqué, 8. Aufl. 1938,

R.

Oldenbourg)

Schädel eines Reptils der Triaszeit, mit Säugetiermerkmalen und Säugetiergebiß. Südafrika.

(Aus W.K. Gregory. Journ. Dental. Research. 1920.) Nat. Gr.

Schädel eines Reptils der Triaszeit, mit Säugetiermerkmalen und Säugetiergebiß. Südafrika.

(Aus W.K. Gregory. Journ. Dental. Research. 1920.) Nat. Gr.

Auch das Skelett

bleibt in entscheidenden Zügen das unverkennbare

Reptilskelett, wenn die äußere Gestaltung und Formung oft

aufs stärkste an das Säugetier erinnert. Unter dem

Einfluß der formalistischen Deszendenzlehre hat man immer und

immer wieder versucht, jene Gestalten als die leibhaftigen Ahnen der

späteren Säugetiere anzusprechen; doch ist das jedesmal

mißglückt. Wir haben eben hier wieder die einander

formal überschneidenden Formenkreise nach dem gegebenen Schema

(Fig. 2B). In der Permzeit ist der Augenblick eingetreten, wo das

Säugetierhafte gewissermaßen in der Luft liegt, wo es

beginnt, Zeitsignatur zu werden, so daß eben auch ein

großer Teil der Reptilien jenes Zeitalters den

Säugetierhabitus annimmt, ohne je Säugetier gewesen zu sein

oder stammesgeschichtlich überhaupt in jene Bahn

einzulenken. Wenn man unter dieser Zeitgesellschaft, wie zu

erwarten, einmal echte einwandfreie Säugetierahnen und damit also

Säugetiere selbst finden sollte, so werden sie einigen

theromorphen Reptilien ebenso ähnlich sein, wie etwa die

tertiärzeitlichen Affen dem Menschen: man hat es dann auch wieder

mit formalen Überschneidungen der festen Typenkreise zu tun, deren

Deckungsflächen eine natürliche Familie vortäuschen und

Arten liefern, die wie Stammarten oder Urformen der übrigen, sich

formal anschließenden Gattungen, sowohl der Reptilien wie der

Säugetiere, aussehen werden und es doch nicht sind.

Hiermit ist der

Zeitpunkt ermittelt, in dem mindestens das früheste

Säugetierwerden vor sich ging. Dort muß der

Menschenstamm mit seiner Säugetiernatur und seiner

fünffingerigen, sohlengängerigen Extremität mindestens

wurzeln - als säugetierhafter Menschenstamm nämlich,

unterscheidbar von anderen, gleichzeitig mit ihm erscheinenden

Typen. Niemals aber

können Reptilien Säugetiere geworden sein. Ihr

Skelettbau und andere Merkmale, wie das Fehlen der Hautdrüsen,

läßt das nicht möglich erscheinen. Wir

müssen, wenn wir überhaupt Stammbaumversuche machen wollen,

dem permischen hypothetischen Säugetiertypus amphibische Merkmale

beilegen, nicht weil er etwa aus echten Altamphibien hervorgegangen

wäre, sondern weil damals die amphibische Gestalt und Lebensweise

eine Zeitsignatur war, dementsprechend das Ursäugetier jenes

Gewand trug. Da nun die ältesten Säugetiere, die wir

nach Zahnfunden aus der Triaszeit kennen, schon einseitig als

Beuteltiere spezialisiert sind, so daß sie sich schon

frühzeitig vom übrigen Säugetier- und Menschenstamm

getrennt haben mußten; da ferner das Reptil nicht in die

Stammbahn gehört haben kann, so muß der säugetierhafte

Menschenstamm in der Permzeit amphibienhafte äußere Merkmale

gehabt haben, aber schon damals als solcher selbständig

aufgetreten sein.

Ganz folgegerecht ist also der Schluß, zu dem schon Klaatsch in Würdigung der menschlichen Anatomie gelangte, ohne sich indessen der ganzen ungeheuren Tragweite seiner Entdeckung bewußt geworden zu sein, wenn er sagt: "Die ältesten Stadien der menschlichen Vorgeschichte werden daher mit denjenigen der Urgeschichte der Landwirbeltiere identisch sein." Diese Urgeschichte aber liegt schon im paläozoischen Zeitalter.

Ganz folgegerecht ist also der Schluß, zu dem schon Klaatsch in Würdigung der menschlichen Anatomie gelangte, ohne sich indessen der ganzen ungeheuren Tragweite seiner Entdeckung bewußt geworden zu sein, wenn er sagt: "Die ältesten Stadien der menschlichen Vorgeschichte werden daher mit denjenigen der Urgeschichte der Landwirbeltiere identisch sein." Diese Urgeschichte aber liegt schon im paläozoischen Zeitalter.

Der einzige

Paläontologe, welcher die nächstliegende

Folgerung aus den neueren stammesgeschichtlichen und vergleichend

anatomischen Erkenntnissen auch für den Menschenstamm gezogen hat,

wenngleich in noch wenig gegenständlicher Umreißung, ist

Steinmann gewesen (10).

Bei der Langsamkeit der Entwicklung aller Tierstämme, sagt er,

dürfe man erwarten, daß sich auch die Menschwerdung im Stamm

der Anthropotherien außerordentlich langsam vollzogen habe.