| Zurück |

Impressum

Datenschutz

Wie wir

aus der Betrachtung über die Entstehung und das Wesen der

Sonnenflecke wissen, bläst aus einem Fleckentrichter ein

Dampfstrahl heraus, dessen wässerige Teile in gewisser Entfernung

von der Sonne zu Eisstaub werden. Da in Zeiten

regelmäßiger Fleckentätigkeit die mittleren und

niederen Breiten der Sonne viele derartige Ausblastrichter tragen, aus

denen, je nach Größe des Fleckens, längere oder

kürzere Eisstaubausbrüche stattfinden, so kann man sich

leicht vorstellen, daß durch die Gesamtwirkung aller eine Art

Eisstaubscheibe entstehen muß; sie bildet sich derart, daß

die Strahlen, gleichsam einer kugelsegmentförmigen Brause

entquillend, zuerst an der Sonnenrotation noch teilnehmen, wodurch die

äußeren Endigungen sich zur Äquatorebene hinneigen

müssen und so ein linsenförmiges Gebilde darstellen.

Der Strahlungsdruck des Lichtes treibt die mikroskopischen Teilchen mit

einer Geschwindigkeit, die sich im Mittel auf 2500 km in der Sekunde

ergeben hat, von der Sonne hinweg, und da für Nachschub gesorgt

ist, erreicht dieses linsenförmige Eisstaubgebilde eine

Ausdehnung, die bis über die Erdbahn hinausgeht. Der

Sonnenäquator fällt nahe mit der Ekliptikebene zusammen, und

da die in der Linse vereinigten Eisstaubteilchen im reflektierten

Sonnenlicht leuchten, so können wir das Gebilde zum Teil in der

Richtung der Ekliptikebene nach Sonnenuntergang am Himmel als schwach

schimmernde Erscheinung erblicken, die, weil Ekliptik und Tierkreis

zusammenfallen, Tierkreis- oder

Zodiakallicht genannt wird. Man kann den Schimmer auch am

Tage sehen, wenn man an einer Handhabe eine vielleicht 20 cm im

Durchmesser haltende Scheibe so zwischen das Auge und die Sonne bringt,

daß diese gut zentrisch bedeckt ist.

(Bild- und Textquelle: Buch "Eis ein

Weltenbaustoff - Atlas", von H. Voigt, 1928, R. Voigtländers

Verlag Leipzig)

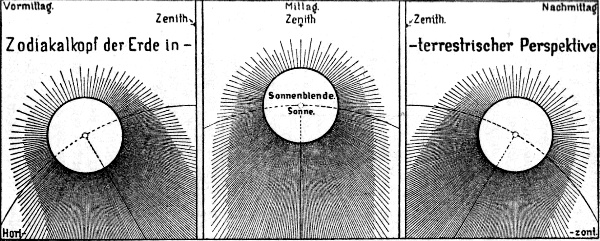

Abb. 1: Der vom irdischen Kraftfeld zusammengeraffte sonnenflüchtige Feineis-Strom erscheint dem Beschauer nach Abdecken der Sonne als milchiger zu ihm hereinhängender Vorhang, der senkrecht auf dem irdischen Hochmittagsgebiet stehen, am Morgen also nach Westen, am Abend aber nach Osten geneigt sein muß. Die Beobachtung stimmt mit der Ableitung völlig überein. (Zeichnung von Hörbiger.)

Abb. 1: Der vom irdischen Kraftfeld zusammengeraffte sonnenflüchtige Feineis-Strom erscheint dem Beschauer nach Abdecken der Sonne als milchiger zu ihm hereinhängender Vorhang, der senkrecht auf dem irdischen Hochmittagsgebiet stehen, am Morgen also nach Westen, am Abend aber nach Osten geneigt sein muß. Die Beobachtung stimmt mit der Ableitung völlig überein. (Zeichnung von Hörbiger.)

Dann hängt von der Sonne

nach dem Beschauer ein milchiger Vorhang

herunter, dessen Hauptachse immer senkrecht zum Sonnenäquator

liegt, - ein Beweis, daß das Gebilde zur Sonne und nicht zur

irdischen Atmosphäre gehört.

Es besteht größtenteils aus Eisstaub, ist ein Stück der kosmischen Staublinse, die nach Seeliger von der Sonne bis über die Erdbahn hinausreicht und das Material für das Zustandekommen des Zodiakallichtes darstellt.

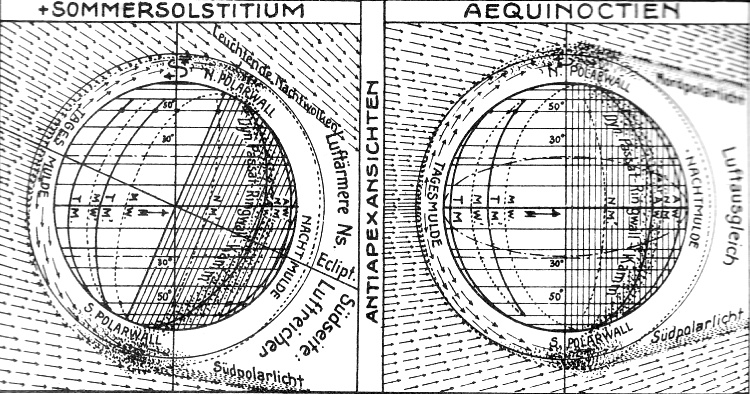

Die Teilchen entfernen sich mit großer Geschwindigkeit von der Sonne in radialer Richtung, die Erde muß sie also bei ihrem Umlauf rechtwinklig kreuzen und soviel davon, als sie mit der Reichweite ihres gravitativen und elektrischen Anziehungsgebietes erfassen kann, an sich heranholen. Der dichteste Einfang muß naturgemäß in der Richtung der Verbindungslinie zwischen Sonnen- und Erdmittelpunkt erfolgen, wie dies in Abbildung 2 gezeigt ist, und hier werden sie in ihrer Gesamtwirkung von fühlbarem Einfluß auf die Erdatmosphäre werden.

Es besteht größtenteils aus Eisstaub, ist ein Stück der kosmischen Staublinse, die nach Seeliger von der Sonne bis über die Erdbahn hinausreicht und das Material für das Zustandekommen des Zodiakallichtes darstellt.

Die Teilchen entfernen sich mit großer Geschwindigkeit von der Sonne in radialer Richtung, die Erde muß sie also bei ihrem Umlauf rechtwinklig kreuzen und soviel davon, als sie mit der Reichweite ihres gravitativen und elektrischen Anziehungsgebietes erfassen kann, an sich heranholen. Der dichteste Einfang muß naturgemäß in der Richtung der Verbindungslinie zwischen Sonnen- und Erdmittelpunkt erfolgen, wie dies in Abbildung 2 gezeigt ist, und hier werden sie in ihrer Gesamtwirkung von fühlbarem Einfluß auf die Erdatmosphäre werden.

(Bild- und Textquelle: Buch "Eis ein

Weltenbaustoff - Atlas", von H. Voigt, 1928, R. Voigtländers

Verlag Leipzig)

Abb. 2: Mutmaßliche Strömungslinien des sonnenflüchtigen Feineises in der näheren Erdumgebung, auf der irdischen Tagseite durch die negativ elektrische Ladung der Erdkruste zusammengerafft, eine Tatsache, welche das physikalische Wesen des Tropenregens und Zodiakallicht-Gegenscheins verstehen läßt.

(Zeichnung von Hörbiger.)

Abb. 2: Mutmaßliche Strömungslinien des sonnenflüchtigen Feineises in der näheren Erdumgebung, auf der irdischen Tagseite durch die negativ elektrische Ladung der Erdkruste zusammengerafft, eine Tatsache, welche das physikalische Wesen des Tropenregens und Zodiakallicht-Gegenscheins verstehen läßt.

(Zeichnung von Hörbiger.)

Die Lufthülle der Erde

besteht aus verschiedenen Gasen, in den

ersten 20 Kilometern Höhe hauptsächlich aus Sauerstoff und

Stickstoff; (die Volumprozente der trockenen Atmosphäre sind:

Stickstoff 78,03; Sauerstoff 20,99; Argon und Spuren anderer Edelgase

wie Neon, Xenon, Krypton zusammen 0,94; Kohlensäure 0,03;

Wasserstoff 0,01), in größeren Höhen überwiegt

jedoch wahrscheinlich der Wasserstoff ausschließlich; die

wirkliche Höhe der Atmosphäre ist noch nicht festgestellt,

sie wird aber auf 300-500 km Höhe angenommen. Nach

Hörbiger liegt auf der Erdoberfläche eine warmfeuchte

Schicht, dieser folgt eine kalttrockene Isolierschicht, die sich in die

reine Wasserstoffschicht verliert, die in diesen Höhen bereits so

dünn ist, daß sie Eigenschaften wie die Geißlerschen

Röhren aufzuweisen hat. Die Gashülle würde,

abgesehen von der notwendigen Deformation durch die Zentrifugalkraft,

die Erde als halbwegs gleichstarke Hohlkugel umgeben, wenn sie nicht

durch das von der Sonne heranströmende Feineis auf der Tagesseite

angeblasen, hierdurch eingedrückt und nach den Randpartien

verschoben würde, wodurch sich ein die Erde auf der Lichtgrenze

vom Äquator zum Pol und von da wieder zum Äquator und andern

Pol umschließender atmosphärischer Wall bildet. Dieser

von Hörbiger "dynamischer, oberer Passatwall" genannte

atmosphärische Flutring ist der Träger sehr verschiedener

Erscheinungen meteorologischer Art; wir wollen sie der Reihe nach mit

unseren Mitteln zu betrachten versuchen und beginnen mit dem bisher

noch so dunklen doppelwelligen täglichen barometrischen Maximum,

das u.a. auch Lamont und J. A. Brown auf eine kosmische Ursache

zurückführen.

(Bild- und Textquelle: Buch "Eis ein

Weltenbaustoff - Atlas", von H. Voigt, 1928, R. Voigtländers

Verlag Leipzig)

Abb. 3: Grundschema zur glacialkosmogonischen Ableitung der normalen täglichen Barometer-, Elektroskop- und Magnetnadelschwankungen und sonstiger atmosphärischer und erdmagnetischer Vorgänge. (Die Atmosphäre ist ca. 20fach überhöht gezeichnet!) (Zeichnung von Hörbiger.)

Abb. 3: Grundschema zur glacialkosmogonischen Ableitung der normalen täglichen Barometer-, Elektroskop- und Magnetnadelschwankungen und sonstiger atmosphärischer und erdmagnetischer Vorgänge. (Die Atmosphäre ist ca. 20fach überhöht gezeichnet!) (Zeichnung von Hörbiger.)

(Bild- und Textquelle: Buch "Eis ein

Weltenbaustoff - Atlas", von H. Voigt, 1928, R. Voigtländers

Verlag Leipzig)

Abb. 4: Die Änderung des täglichen, doppelwelligen Barometerganges mit der geographischen Breite zur Nachtgleichenzeit nach Hann und Arrhenius. Die punktierten Kurven zeigen den Barometergang, wie er sich äußern müßte, wenn keine Verspätung des in den höchsten Lagen herrschenden Drucks durch die Luftelastizität eintreten würde. Wie zu erwarten, in in den äquatorialen Gegenden der Höhenunterschied zwischen Morgen- und Abendwall (bei 4°) wesentlich

größer als in allen höheren Breiten, in denen naturgemäß mit der Annäherung an den Pol die Kurven immer flacher werden müssen.

Abb. 4: Die Änderung des täglichen, doppelwelligen Barometerganges mit der geographischen Breite zur Nachtgleichenzeit nach Hann und Arrhenius. Die punktierten Kurven zeigen den Barometergang, wie er sich äußern müßte, wenn keine Verspätung des in den höchsten Lagen herrschenden Drucks durch die Luftelastizität eintreten würde. Wie zu erwarten, in in den äquatorialen Gegenden der Höhenunterschied zwischen Morgen- und Abendwall (bei 4°) wesentlich

größer als in allen höheren Breiten, in denen naturgemäß mit der Annäherung an den Pol die Kurven immer flacher werden müssen.

Die Abbildung 3 verlangt

eingehendes Studium, gibt aber danach Auskunft über

vieles. Man sieht den auf der Tagesseite vom Feineisstrom

getroffenen Luftmantel - er ist der Deutlichkeit halber bedeutend

dicker als in Wirklichkeit gezeichnet -, sieht wie die Tagesmulde und

der Morgen- und Abendwall sich bilden müssen. Jenen, der

sich ja mit der Erddrehung dem Feineis entgegenwirft, hat man sich als

atmosphärische Sturzwelle, diesen, bei dessen Bildung die

Bewegungsrichtungen die gleichen sind, als eine Art Ebbe, als

Abflautung vorzustellen; der Morgenwall muß demnach höher

als der Abendwall ausfallen. Unter einer hoch aufgestauten

Luftwelle muß aber hoher atmosphärischer Druck herrschen,

und deshalb haben alle unter dem Morgen- und Abendwall liegenden

Meridiane einen höheren barometrischen Druck als die dazwischen

liegenden, womit für doppelwelligen Barometergang eine

Erklärung gegeben sein dürfte. Auf die zeitliche

Verschleppung der Anzeige des Drucks in den auf der Erdoberfläche

befindlichen Meßinstrumenten, die ihren Grund in der Spannkraft

des Mediums hat, wollen wir hier nicht näher eingehen, wir

verweisen dafür auf das Hauptwerk

S. 716 u. f.; nur ein Bedenken soll gestreift werden, das einmal ausgesprochen wurde. Man sagt, "die Anblasung müsse doch eine Drucksteigerung hervorrufen". Das würde wohl der Fall sein, wenn das Luftmedium aus Wasser bestände und vom Grunde bis zu höchsten Höhen annähernd die gleiche Dichte hätte. Bedenkt man aber, daß an der Grenze der Atmosphäre ein Druck herrscht, der geringer als das Vakuum in unsern Glühlampen sein dürfte, dann wird das Bild ein anderes. Diese leichten Schichten gleiten auseinander, entlasten also die darunter liegenden, so daß ein Nachströmen, ein Aufsteigen von unten die Folge sein muß. Bis aber der von außen ausgeübte Druck wirklich bis in tiefe Lagen vorgedrungen sein könnte, hat sich die Druckstelle infolge der Erddrehung schon soweit verschoben, daß die zuerst getroffenen Meridiane erst recht "druckfrei" geworden sind und nun um so kräftiger nach oben expandieren können; das ist aber gleichbedeutend mit Druckverminderung, also Abnahme der Barometerhöhe. Der Verlauf der Druckwelle ist teils aus demüber der Abbildung 3 befindlichen Diagramm, teils aus der Abbildung 4 zu ersehen, und dieser Verlauf ist der normale; er ergibt sich aus dem regelmäßig der Sonne entweichenden Feineisstrom. Er kann an Stärke wechseln, und zwar wird er schwächer werden, wenn mangels genügendem Sonnenfleckenreichtums die Dichtigkeit und Ausdehnung der die Sonne umgebenden Eisstaublinse nachläßt, er kann aber auch, und zwar plötzlich, wachsen, wenn ein besonders kräftiger Fleck die Sonnenmitte passiert und seinen Koronastrahl in voller Kraft auf die Erde lenkt. In diesem Falle haben wir ein höheres Anstauen des atmosphärischen Flutwalls und eine stärkere Depression der Tagesmulde zu erwarten, worauf wir bei der Besprechung der Erdbeben und der Ursachen der Schlagwetter in Bergwerken zurückkommen werden.

S. 716 u. f.; nur ein Bedenken soll gestreift werden, das einmal ausgesprochen wurde. Man sagt, "die Anblasung müsse doch eine Drucksteigerung hervorrufen". Das würde wohl der Fall sein, wenn das Luftmedium aus Wasser bestände und vom Grunde bis zu höchsten Höhen annähernd die gleiche Dichte hätte. Bedenkt man aber, daß an der Grenze der Atmosphäre ein Druck herrscht, der geringer als das Vakuum in unsern Glühlampen sein dürfte, dann wird das Bild ein anderes. Diese leichten Schichten gleiten auseinander, entlasten also die darunter liegenden, so daß ein Nachströmen, ein Aufsteigen von unten die Folge sein muß. Bis aber der von außen ausgeübte Druck wirklich bis in tiefe Lagen vorgedrungen sein könnte, hat sich die Druckstelle infolge der Erddrehung schon soweit verschoben, daß die zuerst getroffenen Meridiane erst recht "druckfrei" geworden sind und nun um so kräftiger nach oben expandieren können; das ist aber gleichbedeutend mit Druckverminderung, also Abnahme der Barometerhöhe. Der Verlauf der Druckwelle ist teils aus demüber der Abbildung 3 befindlichen Diagramm, teils aus der Abbildung 4 zu ersehen, und dieser Verlauf ist der normale; er ergibt sich aus dem regelmäßig der Sonne entweichenden Feineisstrom. Er kann an Stärke wechseln, und zwar wird er schwächer werden, wenn mangels genügendem Sonnenfleckenreichtums die Dichtigkeit und Ausdehnung der die Sonne umgebenden Eisstaublinse nachläßt, er kann aber auch, und zwar plötzlich, wachsen, wenn ein besonders kräftiger Fleck die Sonnenmitte passiert und seinen Koronastrahl in voller Kraft auf die Erde lenkt. In diesem Falle haben wir ein höheres Anstauen des atmosphärischen Flutwalls und eine stärkere Depression der Tagesmulde zu erwarten, worauf wir bei der Besprechung der Erdbeben und der Ursachen der Schlagwetter in Bergwerken zurückkommen werden.

Das Feineis ist, wie wir

wissen, positiv

elektrisch geladen und wird laut Abbildung 2 von der negativ geladenen Erde

zusammengerafft, wodurch der dichteste Teil der heranflutenden Masse

die Erde unter Sonnenhochstand, also am Mittag, treffen

muß. Die Folge muß eine reiche Schwängerung der

in der Tagesmulde liegenden Luftschichten mit Eisstaub sein, der nach

Durchstoßen der höheren kalten Schichten in den

wärmeren, tieferen zu Wasser werden wird, worin der Grund für

die häufige Bewölkung in den Mittagsstunden zu suchen

ist. Auf diesem Wege gelangt aber auch die von außen

mitgebrachte positive Elektrizität in die feuchtwarmen

Luftschichten, sie sucht einen Ausgleich mit der der Erde entstammenden

negativen, was zum Ausbruch der sog. Wärmegewitter führt, die

wir in ihrer mildesten Form als Wetterleuchten bezeichnen. Obwohl

auch sie ziemlich heftige Formen annehmen können, unterscheiden

sie sich doch grundsätzlich von den durch einbrechende

Grobeiskörper hervorgerufenen, deren Kennzeichen in der

Plötzlichkeit des Entstehens, der Auswirkung größter

Kräfte auf kleinem Raum und schnellem Vorübergang der

Zerstörungswelle zu suchen ist.

Die schon benutzte Abbildung 3

lehrt uns

jetzt auch die Ursache dafür kennen, weshalb die Tropenregen die

Mittagsstunden bevorzugen. Der Morgenwall rollt der Sonne und dem

Feineisstrom entgegen und nimmt in seinen höchsten Erhebungen

Feineis auf. Bis dieses in Tiefen gesunken ist, in denen es zu

Wasser werden muß, vergehen einige Stunden, und so ist es

erklärlich, daß der Tropenregen über einen bestimmten

Meridian erst gegen

10 Uhr vormittags beginnt und mit zunehmender Annäherung an den Sonnenhochstand, in dem die Anblasung am dichtesten ist, zunimmt. Die starke Anreicherung der Wolken in den Mittagsstunden erzeugt den noch heftigeren Nachmittagsregen, der gegen Abend mit der Erschöpfung der Wolken sein Ende findet. Das häufige Auftreten der schweren Hagelunwetter in den Nachmittagsstunden erklärt sich folgendermaßen:

Wir wissen, daß die Eiskörper in der Mehrzahl den auf der Tagesseite der Erde einmündenden Schwerkraftlinien folgen, es ist aber schon betont worden, daß dies nicht die Einsturzbahnen selbst sind. Es werden vielmehr die Körper nur so herangelenkt, daß ihr erstes Perigäum auf der Tagesseite liegt und hieraus folgt, daß mehreren Umläufen auch die folgenden hier liegen müssen. Schon hieraus ergibt sich die Tendenz zum wahrscheinlichen Einsturz auf dieser Seite der Erde. Stellen wir uns nun vor, daß ein der Erde schon ziemlich nahegekommener Eiskörper beim rechtläufigen Verlauf aus der Nachtseite ankommt und in den vor ihm liegenden Morgenwallkamm eintaucht, dann erfährt er eine plötzliche Bremsung auf seinem Wege; die Bahn erhält einen Knick, und ein Einsturz in steilem Ast ist die Folge. Es kann aber auch vorkommen, daß ein solcher Eiskörper, der schon durch die Hemmung im Morgenwall an lebendiger Kraft verloren hat, doch noch soviel Energie besitzt, daß er noch einmal vor dem Einsturz behütet wird. Wird er jedoch von dem Feineis, vielleicht sogar von einem Koronastrahl getroffen, dann kann auch diese Beeinflussung zu einem Einsturz führen und da der Feineisstrom bei Sonnenhochstand am kräftigsten ist, so ist klar, daß der Einsturz nach diesem, also in den Nachmittagsstunden erfolgen wird. Dieser Umstand spielt auch bei den Tropenregen eine Rolle, und es wird klar werden, daß hierdurch die regelmäßige Tropenregen häufig wolkenbruchartig verstärkt werden können, denn in den erwärmten hohen Luftschichten jener Länder werden die zerstäubten Eisboliden leicht schnell zu Wasser werden müssen, so daß sie nicht mehr als Hagel die Erdoberfläche erreichen können.

10 Uhr vormittags beginnt und mit zunehmender Annäherung an den Sonnenhochstand, in dem die Anblasung am dichtesten ist, zunimmt. Die starke Anreicherung der Wolken in den Mittagsstunden erzeugt den noch heftigeren Nachmittagsregen, der gegen Abend mit der Erschöpfung der Wolken sein Ende findet. Das häufige Auftreten der schweren Hagelunwetter in den Nachmittagsstunden erklärt sich folgendermaßen:

Wir wissen, daß die Eiskörper in der Mehrzahl den auf der Tagesseite der Erde einmündenden Schwerkraftlinien folgen, es ist aber schon betont worden, daß dies nicht die Einsturzbahnen selbst sind. Es werden vielmehr die Körper nur so herangelenkt, daß ihr erstes Perigäum auf der Tagesseite liegt und hieraus folgt, daß mehreren Umläufen auch die folgenden hier liegen müssen. Schon hieraus ergibt sich die Tendenz zum wahrscheinlichen Einsturz auf dieser Seite der Erde. Stellen wir uns nun vor, daß ein der Erde schon ziemlich nahegekommener Eiskörper beim rechtläufigen Verlauf aus der Nachtseite ankommt und in den vor ihm liegenden Morgenwallkamm eintaucht, dann erfährt er eine plötzliche Bremsung auf seinem Wege; die Bahn erhält einen Knick, und ein Einsturz in steilem Ast ist die Folge. Es kann aber auch vorkommen, daß ein solcher Eiskörper, der schon durch die Hemmung im Morgenwall an lebendiger Kraft verloren hat, doch noch soviel Energie besitzt, daß er noch einmal vor dem Einsturz behütet wird. Wird er jedoch von dem Feineis, vielleicht sogar von einem Koronastrahl getroffen, dann kann auch diese Beeinflussung zu einem Einsturz führen und da der Feineisstrom bei Sonnenhochstand am kräftigsten ist, so ist klar, daß der Einsturz nach diesem, also in den Nachmittagsstunden erfolgen wird. Dieser Umstand spielt auch bei den Tropenregen eine Rolle, und es wird klar werden, daß hierdurch die regelmäßige Tropenregen häufig wolkenbruchartig verstärkt werden können, denn in den erwärmten hohen Luftschichten jener Länder werden die zerstäubten Eisboliden leicht schnell zu Wasser werden müssen, so daß sie nicht mehr als Hagel die Erdoberfläche erreichen können.

Wir haben an mehreren

Beispielen das Zusammenwirken der normalen

Einwirkung der Feineisanblasung und der Steigerung dieses Einflusses

durch einen Koronastrahl nachweisen können; noch

überzeugender tritt die

Erscheinung bei der Betrachtung der Ursachen der elektrischen und

magnetischen Störungen zutage, deren Zusammenhang mit den

Sonnenflecken freilich schon lange feststeht, ohne jedoch bis jetzt

eine befriedigende Erklärung gefunden zu haben. Man nahm

einfach an, daß die Sonne selbst der Sitz magnetischer und

elektrischer Kräfte sei, die zur Erde übertragen würden,

versuchte aber gar nicht, nachzuweisen, ob überhaupt jemals

flüssiges Eisen - denn in anderem Zustande kann es doch in der

Sonne nicht vorhanden sein - zu einem Magnet werden könne.

Die von Hörbiger gegebene Erklärung, nach welcher der dem

Fleckenschlund entweichende Dampf elektrostatische Ladung annehmen

muß, rückt das Problem wesentlich von der Stelle, und mit

ihr ergeben sich die weiteren Folgerungen von selbst, wie aus folgender

Überlegung hervorgeht:

Die Physiker sagen, daß schnell bewegte, elektrisch geladene Korpuskeln ähnlich wirken, wie ein elektrischer Strom. Stellen wir uns jetzt vor, daß der aufgestaute atmosphärische Flutwall, der die Erde umschließt, in seiner äußersten Hydrogen-Geißlerschicht mit solchen elektrisch geladenen Eisstaubteilchen geschwängert ist, und daß die Erde mit den in ihr befindlichen Eisenmassen in diesem Ringe umläuft, dann müssen wir daraus folgern, daß ihre Eisenmassen sich magnetisieren werden. Die Stärke des Magnetismus muß der elektromotorischen Kraft des Ringes entsprechen; die Lage der magnetischen Pole ergibt sich als das Mittel aus den in der Erde vorhandenen, verteilt gelagerten und magnetisierbaren Eisenmassen. Zuzeiten geringer Fleckentätigkeit ist naturgemäß ein anderer Verlauf der magnetischen Kurven zu erwarten, als zuzeiten starker Tätigkeit.

Die Physiker sagen, daß schnell bewegte, elektrisch geladene Korpuskeln ähnlich wirken, wie ein elektrischer Strom. Stellen wir uns jetzt vor, daß der aufgestaute atmosphärische Flutwall, der die Erde umschließt, in seiner äußersten Hydrogen-Geißlerschicht mit solchen elektrisch geladenen Eisstaubteilchen geschwängert ist, und daß die Erde mit den in ihr befindlichen Eisenmassen in diesem Ringe umläuft, dann müssen wir daraus folgern, daß ihre Eisenmassen sich magnetisieren werden. Die Stärke des Magnetismus muß der elektromotorischen Kraft des Ringes entsprechen; die Lage der magnetischen Pole ergibt sich als das Mittel aus den in der Erde vorhandenen, verteilt gelagerten und magnetisierbaren Eisenmassen. Zuzeiten geringer Fleckentätigkeit ist naturgemäß ein anderer Verlauf der magnetischen Kurven zu erwarten, als zuzeiten starker Tätigkeit.

(Bild- und Textquelle: Buch "Eis ein

Weltenbaustoff - Atlas", von H. Voigt, 1928, R. Voigtländers

Verlag Leipzig)

Abb. 5: Durch den solifugalen mit 2500 km/s auf die Atmosphäre stoßenden Feineisstrom wird der "dynamische Passatwall" gebildet. In ihm zirkulieren die elektrisch geladenen Eiskorpuskeln und bilden ein elektrisches Feld, das die in der Erde vorhandenen Eisenmassen magnetisiert. Koronastrahlen führen zu Variationen der Stärke des Magnetismus.

Abb. 5: Durch den solifugalen mit 2500 km/s auf die Atmosphäre stoßenden Feineisstrom wird der "dynamische Passatwall" gebildet. In ihm zirkulieren die elektrisch geladenen Eiskorpuskeln und bilden ein elektrisches Feld, das die in der Erde vorhandenen Eisenmassen magnetisiert. Koronastrahlen führen zu Variationen der Stärke des Magnetismus.

Ein Blick auf die Abbildung 5

zeigt den Zusammenhang ganz deutlich und legt den Vergleich mit dem

Verhalten eines Dynamomaschinenankers, der in verschieden stark

erregtem Magnetfeld rotierend seinen Strom der wechselnden Erregung

angepaßt abgibt, sehr nahe. Die in der genannten Figur

wiedergegebenen Diagramme zeigen die Gesamtsumme der Erscheinungen

während längerer Zeiträume; es läßt sich aber

auch nachweisen, wie die täglichen Schwankungen der Magnetnadel

mit den geschilderten Vorgängen zusammenhängen:

Wir halten uns zu der Behauptung berechtigt, daß die Zirruswolken die sichtbaren Träger des kosmischen Feineiszustroms sind, und zwar aus folgenden Gründen: Die Störungen der elektrischen Meßinstrumente, Telegraphen- und Fernsprechapparate durch Einflüsse aus dem Weltraum sind genügend bekannt; weniger bekannt dürfte sein, daß auf der meteorologischen Station der Sternwarte auf dem Königsstuhl bei Heidelberg festgestellt worden ist, daß jeweils mit dem Auftreten noch weit entfernter Zirruswolken derartige Störungen der feinen Instrumente zusammenhängen. Nach Ansicht der Wissenschaft bestehen diese Wolken aus feinen Eisnadeln, was sich mit unserer Auffassung von kosmischen Eisstaub vollkommen deckt, nur daß wir ihn uns elektrisch geladen denken. Die durchschnittliche Höhe der Zirruswolken wird mit 12-15 km angegeben, es kommen aber auch Höhen von

25 km vor, und am 24. November 1894 hat Hildebrandsson bei Upsala bei völlig klarem Himmel eine solche Wolke in 138 km Höhe, Mohn am

19. Dezember 1892 über der Nordsee eine in 132 km festgestellt. Da wir an anderer Stelle sehen werden, daß die sog. "leuchtenden Nachtwolken" der nordischen Sommernächte in durchschnittlich 80 km Höhe schweben, so dürfte wohl die Behauptung, daß in diesen Eisstaubwolken sonnenflüchtiges Feineis aus großen Höhen in unsere dichtere Atmosphäre heruntersinkt, kaum ernstlichem Widerspruch begegnen, um so weniger, wenn wir darauf hinweisen, daß die oben erwähnten Wirkungen stets noch stärker auftraten, wenn ein die Erde anblasender Koronastrahl festgestellt werden konnte.

Wir halten uns zu der Behauptung berechtigt, daß die Zirruswolken die sichtbaren Träger des kosmischen Feineiszustroms sind, und zwar aus folgenden Gründen: Die Störungen der elektrischen Meßinstrumente, Telegraphen- und Fernsprechapparate durch Einflüsse aus dem Weltraum sind genügend bekannt; weniger bekannt dürfte sein, daß auf der meteorologischen Station der Sternwarte auf dem Königsstuhl bei Heidelberg festgestellt worden ist, daß jeweils mit dem Auftreten noch weit entfernter Zirruswolken derartige Störungen der feinen Instrumente zusammenhängen. Nach Ansicht der Wissenschaft bestehen diese Wolken aus feinen Eisnadeln, was sich mit unserer Auffassung von kosmischen Eisstaub vollkommen deckt, nur daß wir ihn uns elektrisch geladen denken. Die durchschnittliche Höhe der Zirruswolken wird mit 12-15 km angegeben, es kommen aber auch Höhen von

25 km vor, und am 24. November 1894 hat Hildebrandsson bei Upsala bei völlig klarem Himmel eine solche Wolke in 138 km Höhe, Mohn am

19. Dezember 1892 über der Nordsee eine in 132 km festgestellt. Da wir an anderer Stelle sehen werden, daß die sog. "leuchtenden Nachtwolken" der nordischen Sommernächte in durchschnittlich 80 km Höhe schweben, so dürfte wohl die Behauptung, daß in diesen Eisstaubwolken sonnenflüchtiges Feineis aus großen Höhen in unsere dichtere Atmosphäre heruntersinkt, kaum ernstlichem Widerspruch begegnen, um so weniger, wenn wir darauf hinweisen, daß die oben erwähnten Wirkungen stets noch stärker auftraten, wenn ein die Erde anblasender Koronastrahl festgestellt werden konnte.

Aber einen noch viel mehr in

die Augen springenden Beweis für die

folgerichtige Auswertung dieser Gedanken erblicken wir in unserer

Erklärung der Entstehung und des Wesens des Polarlichtes. Der

atmosphärische Flutwall, in seinen höchsten Schichten reich

an Feineis, wird an den Polen eine größere Höhe als am

Äquator annehmen; hier ist die Winkelgeschwindigkeit der

rotierenden Erdoberflächenteile, d. h. ihr Einfluß auf die

mitgenommenen Massen des Luftmantels geringer wie am Äquator, der

dynamische Passatwall wird hier infolge der Anblasewirkung des

Feineisstroms leichter aufgestaut werden können, und da dies von

der Tagesseite her erfolgt, so wird er das Bestreben haben, sich etwas

über den Pol hinweg zu verschieben. Stellt man sich nun

seine höchsten Schichten, die doch wohl nur äußerst

verdünnter Wasserstoff sein werden, dicht mit Eiskorpuskeln

durchsetzt vor, so wird man sich sagen müssen, daß das Ganze

einen Lichteindruck hervorrufen muß, sobald es von den

Sonnenstrahlen getroffen wird.

(Bild- und Textquelle: Buch "Eis ein

Weltenbaustoff - Atlas", von H. Voigt, 1928, R. Voigtländers

Verlag Leipzig)

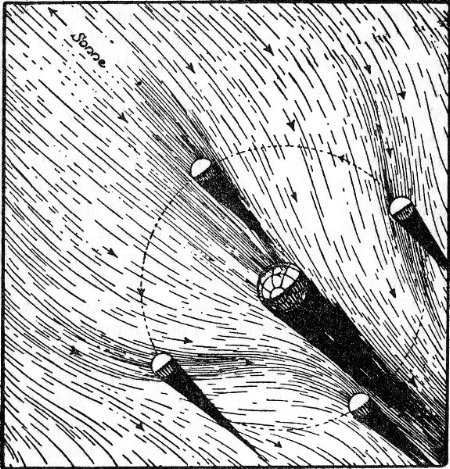

Abb. 6: Übersicht der Jahres- und Tagesperioden der Nordlichter. (Stark schraffierte Stellen im Erdschatten). Maxima treten auf, wenn die Polarwallkämme über die Pole gehen, was für Norden vor Mitte Oktober und Ende Februar, für Süden vor Mitte April und Ende August der Fall ist. Die weißen Stellen im Erdschatten deuten das Auftreten der "leuchtenden Nachtwolken" an, die in höheren Breiten im Sommer sichtbar sind.

Abb. 6: Übersicht der Jahres- und Tagesperioden der Nordlichter. (Stark schraffierte Stellen im Erdschatten). Maxima treten auf, wenn die Polarwallkämme über die Pole gehen, was für Norden vor Mitte Oktober und Ende Februar, für Süden vor Mitte April und Ende August der Fall ist. Die weißen Stellen im Erdschatten deuten das Auftreten der "leuchtenden Nachtwolken" an, die in höheren Breiten im Sommer sichtbar sind.

(Bild- und Textquelle: Buch "Eis ein

Weltenbaustoff - Atlas", von H. Voigt, 1928, R. Voigtländers

Verlag Leipzig)

Abb. 7: Der Polarwallkamm staut sich aus mechanischen Gründen in den verschiedenen Jahreszeiten verschieden hoch auf. Die aus dem Erdschatten emporragenden, mit Feineis gesättigten höchsten Gaswall-Erhebungen werden von den Sonnenstrahlen getroffen und zeigen im Mai bis Juli bis 50° hinunter, also für Deutschland bis Frankfurt a. M., Bayreuth, Ratibor die Erscheinung der leuchtenden Nachtwolken. (Zeichnung von Hörbiger.)

Abb. 7: Der Polarwallkamm staut sich aus mechanischen Gründen in den verschiedenen Jahreszeiten verschieden hoch auf. Die aus dem Erdschatten emporragenden, mit Feineis gesättigten höchsten Gaswall-Erhebungen werden von den Sonnenstrahlen getroffen und zeigen im Mai bis Juli bis 50° hinunter, also für Deutschland bis Frankfurt a. M., Bayreuth, Ratibor die Erscheinung der leuchtenden Nachtwolken. (Zeichnung von Hörbiger.)

(Bild- und Textquelle: Buch "Eis ein

Weltenbaustoff - Atlas", von H. Voigt, 1928, R. Voigtländers

Verlag Leipzig)

Abb. 8: Der Polarwallkamm wird im Februar und Oktober auf der nördlichen Erdhalbkugel so hoch angeschoben, daß die höchsten Wasserstoffschichten in den annähernd drucklosen Weltenraum explosionsartig entweichen und das im Text näher beschriebene Nordlicht besonders bei plötzlich verstärkter

Feineis-Anblasung zeigen müssen. (Zeichnung von Hörbiger.)

Abb. 8: Der Polarwallkamm wird im Februar und Oktober auf der nördlichen Erdhalbkugel so hoch angeschoben, daß die höchsten Wasserstoffschichten in den annähernd drucklosen Weltenraum explosionsartig entweichen und das im Text näher beschriebene Nordlicht besonders bei plötzlich verstärkter

Feineis-Anblasung zeigen müssen. (Zeichnung von Hörbiger.)

Wenn wir zuerst Abbildung 6 und

die darauf angedeutete Lage der Schattengrenze in ihrer

während des Jahres wechselnden Lage ins Auge fassen und dann die

Abbildung 7 und Abbildung 8 studieren, dann werden

wir leicht einsehen, daß der Teil des über den Erdschatten gehobenen

Atmosphärenflutwalls noch von mittleren Breiten aus als

leuchtendes Gebilde erblickt werden muß. Da aber

Nordlichter schon von Griechenland, selbst von Ägypten aus

beobachtet worden sind, so ist das ein Beweis dafür, daß in

diesen Fällen eine ganz besonders hohe Aufstauung des Flutwalls

vorhanden gewesen sein muß. Am wahrscheinlichsten wird

dieser Fall eintreten, wenn die Wirkung der normalen

Solifugalströmung durch einen kräftigen Koronastrahl

verstärkt wird, und hiermit erhalten wir den ersten Anhaltspunkt

für den Zusammenhang des Polarlichts mit den Sonnenflecken in rein

mechanisch-physikalischer Begründung; wir können daher wohl

mit voller Berechtigung sagen, daß die gleichzeitig mit starken

Nordlichtern auftretenden kräftigen magnetischen Störungen

nur notwendige Begleiterscheinungen sind, denn der Koronastrahl, der

das Nordlicht verstärkt, bringt immer elektrische Ladung

mit. Ob von der Sonne ausgehende Kathoden- und andere elektrische

Strahlen beim Zustandekommen beider Erscheinungen beteiligt sind,

brauchen wir nicht zu untersuchen, da sie für unsere

Erklärungsversuche nicht nötig sind.

Aus dem obern Teil der Abbildung 6 geht hervor, daß während der Sommermonate die Lichtgrenze und die Erhebung des Wallkamms über den Pol hinweg in tiefere Breiten geschoben ist; seine höchsten leuchtenden Partien werden auch von hier stehenden Beobachtern erblickt werden können. Man gab dieser in den skandinavischen Ländern und Rußland bekannten Erscheinung die Bezeichnung: "leuchtende Nachtwolken" oder "weiße Nächte". Die Höhen, in denen diese ruhig leuchtenden Wolken schweben, sind auf etwa 80 km ermittelt worden; während aber manche Forscher sagen, daß sie nicht mehr an der Erddrehung teilzunehmen scheinen, sagen wir, daß sie - als von außen herangetragenes Gebilde - noch nicht an dieser Bewegung teilnehmen können.

Aus dem obern Teil der Abbildung 6 geht hervor, daß während der Sommermonate die Lichtgrenze und die Erhebung des Wallkamms über den Pol hinweg in tiefere Breiten geschoben ist; seine höchsten leuchtenden Partien werden auch von hier stehenden Beobachtern erblickt werden können. Man gab dieser in den skandinavischen Ländern und Rußland bekannten Erscheinung die Bezeichnung: "leuchtende Nachtwolken" oder "weiße Nächte". Die Höhen, in denen diese ruhig leuchtenden Wolken schweben, sind auf etwa 80 km ermittelt worden; während aber manche Forscher sagen, daß sie nicht mehr an der Erddrehung teilzunehmen scheinen, sagen wir, daß sie - als von außen herangetragenes Gebilde - noch nicht an dieser Bewegung teilnehmen können.

Wir können dieses

Phänomen wohl als Vorstufe des Polarlichts

bezeichnen, da es noch nicht die ausgeprägten Merkmale - Unruhe

der Bewegung, verschiedene Färbung, Fächer-, Bänder-,

Streifen-, Strahlen- und Draperiegestaltung - der Erscheinung

aufweist. Diese treten erst auf, wenn durch Koronastrahlen der

Wallkamm gehoben und beunruhigt wird, wenn durch besonders starke

Anblasung gewissermaßen ganze Wasserstoffetzen - ähnlich wie

Dünensand bei heftigem Winde - hinweggeblasen und hin und her

gewedelt werden, die dann je nach dem Standort eines Beobachters, in

den verschiedensten Gestaltungen sichtbar werden können. So

ist klar, daß - s. Abbildung 7 - ein Beobachter vom 50.

Breitengrade aus nach Norden blickend, die leuchtenden Wolkenfetzen in

anderer Form sehen wird, als es vom 80. Grade aus, wo man direkt unter

der Erscheinung stehen würde, möglich ist. Eine

eingehende Betrachtung und ein Vergleich dieser Figur sowie der

Abbildung 8 mit Abbildung 6 zeigt den Unterschied der

Sichtbarkeitsmöglichkeiten im Sommer und Winter, und man

erhält hieraus ein besseres Verständnis der verwickelten

Vorgänge der Erscheinung als durch wortreiche

Auseinandersetzungen. Es kam hier nur darauf an, zu zeigen, wie

aus dem logischen Weitereindringen in den Gedanken der Feineisanblasung

der die Wissenschaft schon so lange beschäftigende, aber noch nie

geklärte Fragenkomplex des Polarlichtes einer Lösung

näher gebracht werden konnte, ohne die magnetischen Pole der Erde

zur Unterstützung heranziehen zu müssen; diese haben mit der

Sache nichts zu tun, obwohl sie bis jetzt immer wegen der - für

uns selbstverständlichen - Gleichzeitigkeit magnetischer

Störungen bei Polarlicht hiermit in Zusammenhang gebracht wurden.

Ein anderer der vielumstrittenen Punkte der Erscheinung ist der der "grünen Linie im Polarlichtspektrum", die ja vor einigen Jahren durch die Vegardschen Versuche als dem Stickstoff angehörig erkannt sein sollte, was aber in neuerer Zeit wieder bestritten wird. Hörbiger gibt hierfür eine Erklärung, die jedenfalls Beachtung verdient. Er sagt: An schönen klaren Wintermorgen kann man vor Sonnenaufgang nach Osten blickend ein wunderbares Farbenspiel am Himmel beobachten, indem die immer noch unter dem Horizont weilende Sonne ihre Strahlen durch die dichtesten Atmosphärenschichten schickt, wodurch fast alle Spektralfarben vom Blau über Grün und Gelb bis zum Rot erscheinen. Betrachten wir in diesem Sinne die Abbildung 7 und Abbildung 8, dann müssen wir zu einer analogen Vorstellung kommen: Die die Erdkugel tangierenden Sonnenstrahlen durchlaufen, bevor sie jene höchsten Schichten der Atmosphäre, in denen das weiße Polarlicht entsteht, erreichen, die tieferen Lagen des Luftmantels und hier werden sie auch in die Spektralfarben zerlegt werden müssen, die sich dann im Polarlicht wiederfinden, wenn es die jeweils vorhandenen Beleuchtungsverhältnisse zulassen. Das von den Billionen kleinster spiegelnder Eisflächen zurückgeworfene polarisierte Licht mag außerdem dadurch, daß die Körperchen in ständig wirbelnder Bewegung sind, in Mischfarben zu uns gelangen, die auf ein unbekanntes Element schließen ließen, während wir es im Grunde nur mit dem reinen, aber etwas verwischten Sonnenlichtspektrum zu tun haben.

Ein anderer der vielumstrittenen Punkte der Erscheinung ist der der "grünen Linie im Polarlichtspektrum", die ja vor einigen Jahren durch die Vegardschen Versuche als dem Stickstoff angehörig erkannt sein sollte, was aber in neuerer Zeit wieder bestritten wird. Hörbiger gibt hierfür eine Erklärung, die jedenfalls Beachtung verdient. Er sagt: An schönen klaren Wintermorgen kann man vor Sonnenaufgang nach Osten blickend ein wunderbares Farbenspiel am Himmel beobachten, indem die immer noch unter dem Horizont weilende Sonne ihre Strahlen durch die dichtesten Atmosphärenschichten schickt, wodurch fast alle Spektralfarben vom Blau über Grün und Gelb bis zum Rot erscheinen. Betrachten wir in diesem Sinne die Abbildung 7 und Abbildung 8, dann müssen wir zu einer analogen Vorstellung kommen: Die die Erdkugel tangierenden Sonnenstrahlen durchlaufen, bevor sie jene höchsten Schichten der Atmosphäre, in denen das weiße Polarlicht entsteht, erreichen, die tieferen Lagen des Luftmantels und hier werden sie auch in die Spektralfarben zerlegt werden müssen, die sich dann im Polarlicht wiederfinden, wenn es die jeweils vorhandenen Beleuchtungsverhältnisse zulassen. Das von den Billionen kleinster spiegelnder Eisflächen zurückgeworfene polarisierte Licht mag außerdem dadurch, daß die Körperchen in ständig wirbelnder Bewegung sind, in Mischfarben zu uns gelangen, die auf ein unbekanntes Element schließen ließen, während wir es im Grunde nur mit dem reinen, aber etwas verwischten Sonnenlichtspektrum zu tun haben.

An anderer Stelle ist bereits

angedeutet worden, daß die

Feineisanblasung und besonders die durch einen stärkeren

Koronastrahl bewirkte große Depression des Luftdrucks auch im

Zusammenhang mit der Erdbebenfrage

stehen. Es sei gestattet, auch diese Frage noch kurz zu streifen.

Während auf der einen Seite die Ursache der meisten Erdbeben im Zusammenbruch unterirdischer Hohlräume erblickt wird (tektonische Beben), steht Hörbiger auf der Seite derer, die Explosionsvorgänge zur Erklärung der Erscheinung für nötig halten. Er bestreitet sogar, daß die erstgenannten Vorkommnisse irgendwelche Rolle spielen und als "Erdbeben" im seismischen Sinne bezeichnet werden können und gründet seine "dampfdynamische" Auffassung folgendermaßen: In größeren Tiefen der festen Erdrinde befinden sich an vielen Stellen Ansammlungen feuerflüssigen Materials, zu dem - sei es durch hydrostatischen Druck an alten Bruchstellen, sei es durch Verbindungswege, die dem Grundwasser offenstehen - Wasser gelangen kann. Solches Wasser kann entweder gefahrlos verdampfen, wobei der Dampf durch Gesteinsspalten oder durch die natürlichen Öffnungen der Vulkane entweichen wird, oder es kann in Siedeverzug geraten, in dem es mit hohen Temperaturen die Möglichkeit sehr hoch gespannter Dampfentwicklung annehmen kann, die in dem Augenblick mit großer Gewalt einsetzt, in dem der Siedeverzug irgendwie gestört wird, was z. B. durch eine Druckentlastung eintreten kann. Durch den äußeren Luftdruck werden die in der Erdrinde eingeschlossenen Gase in ihren Lagerstätten zusammengehalten; wenn aber der Luftmantel der Erde durch Feineisanblasung auf der Tagesseite, und einen plötzlich heranschießenden Koronastrahl eine Depression erleidet, dann ist in einer solchen Druckentlastung der Grund zu erblicken, der die im Siedeverzug befindliche Wassermenge plötzlich in die Dampfbildung mit ungeheurer Explosionswirkung übergehen läßt; u. U. werden diese Wirkungen noch durch gleichzeitig auftretende Knallgasexplosionen verstärkt. Sollten aber die Einflüsse des Koronastrahls und der Feineisanblasung nicht ausreichen, die Katastrophe herbeizuführen, dann tritt von Zeit zu Zeit eine dritte Ursache dazu, das ist die Flutwirkung des Mondes, die, wie wir wissen, auch die Erdkruste zu wellenartigem Auf- und Abschwellen unter dem jeweiligen Mondzenithstande zwingt. Daß bei solchen Verbiegungen der Erdrinde, die bei größter Mondnähe am stärksten auftreten, eine Störung bis in jene Tiefen vordringen kann, in denen sich die Dampfexplosion vorbereitet, ist ohne weiteres klar. Auf diese Ursachen sind sicher die meisten Erdbeben zurückzuführen.

Jedes Erdbeben wird am Orte der Entstehung selbst immer als ein von unten wirkender Stoß empfunden, und in allen Schilderungen über Erdbebenkatastrophen, die in der Nähe des Meeres stattfanden, wird betont, daß nach dem Stoße von unten das Meerwasser sich weithin meterhoch erhob, und daß oft auch ein vorübergehendes Schwanken des Meeresbodens selbst beobachtet wurde. Das Aufbäumen des Wassers ist auf den Druck der austretenden Dampfblase zurückzuführen, die sich bei der Berührung mit dem kälteren Wasser schnell kondensiert. In dieses Vakuum fällt dann das Wasser zurück, was eine mächtige zentripetale Senkungswelle zur Folge hat, bei der große Partien der benachbarten Ufergegenden aus dem Meere auftauchen. Diese Welle aber brandet zurück und bildet eine große Stauwelle, durch die das Wasser weit in das Innere des Landes eindringt und dort alles überflutet, wie es seinerzeit bei Lissabon, in neuerer Zeit in Japan, am persischen Golf und an anderen Stellen geschehen ist.

Während auf der einen Seite die Ursache der meisten Erdbeben im Zusammenbruch unterirdischer Hohlräume erblickt wird (tektonische Beben), steht Hörbiger auf der Seite derer, die Explosionsvorgänge zur Erklärung der Erscheinung für nötig halten. Er bestreitet sogar, daß die erstgenannten Vorkommnisse irgendwelche Rolle spielen und als "Erdbeben" im seismischen Sinne bezeichnet werden können und gründet seine "dampfdynamische" Auffassung folgendermaßen: In größeren Tiefen der festen Erdrinde befinden sich an vielen Stellen Ansammlungen feuerflüssigen Materials, zu dem - sei es durch hydrostatischen Druck an alten Bruchstellen, sei es durch Verbindungswege, die dem Grundwasser offenstehen - Wasser gelangen kann. Solches Wasser kann entweder gefahrlos verdampfen, wobei der Dampf durch Gesteinsspalten oder durch die natürlichen Öffnungen der Vulkane entweichen wird, oder es kann in Siedeverzug geraten, in dem es mit hohen Temperaturen die Möglichkeit sehr hoch gespannter Dampfentwicklung annehmen kann, die in dem Augenblick mit großer Gewalt einsetzt, in dem der Siedeverzug irgendwie gestört wird, was z. B. durch eine Druckentlastung eintreten kann. Durch den äußeren Luftdruck werden die in der Erdrinde eingeschlossenen Gase in ihren Lagerstätten zusammengehalten; wenn aber der Luftmantel der Erde durch Feineisanblasung auf der Tagesseite, und einen plötzlich heranschießenden Koronastrahl eine Depression erleidet, dann ist in einer solchen Druckentlastung der Grund zu erblicken, der die im Siedeverzug befindliche Wassermenge plötzlich in die Dampfbildung mit ungeheurer Explosionswirkung übergehen läßt; u. U. werden diese Wirkungen noch durch gleichzeitig auftretende Knallgasexplosionen verstärkt. Sollten aber die Einflüsse des Koronastrahls und der Feineisanblasung nicht ausreichen, die Katastrophe herbeizuführen, dann tritt von Zeit zu Zeit eine dritte Ursache dazu, das ist die Flutwirkung des Mondes, die, wie wir wissen, auch die Erdkruste zu wellenartigem Auf- und Abschwellen unter dem jeweiligen Mondzenithstande zwingt. Daß bei solchen Verbiegungen der Erdrinde, die bei größter Mondnähe am stärksten auftreten, eine Störung bis in jene Tiefen vordringen kann, in denen sich die Dampfexplosion vorbereitet, ist ohne weiteres klar. Auf diese Ursachen sind sicher die meisten Erdbeben zurückzuführen.

Jedes Erdbeben wird am Orte der Entstehung selbst immer als ein von unten wirkender Stoß empfunden, und in allen Schilderungen über Erdbebenkatastrophen, die in der Nähe des Meeres stattfanden, wird betont, daß nach dem Stoße von unten das Meerwasser sich weithin meterhoch erhob, und daß oft auch ein vorübergehendes Schwanken des Meeresbodens selbst beobachtet wurde. Das Aufbäumen des Wassers ist auf den Druck der austretenden Dampfblase zurückzuführen, die sich bei der Berührung mit dem kälteren Wasser schnell kondensiert. In dieses Vakuum fällt dann das Wasser zurück, was eine mächtige zentripetale Senkungswelle zur Folge hat, bei der große Partien der benachbarten Ufergegenden aus dem Meere auftauchen. Diese Welle aber brandet zurück und bildet eine große Stauwelle, durch die das Wasser weit in das Innere des Landes eindringt und dort alles überflutet, wie es seinerzeit bei Lissabon, in neuerer Zeit in Japan, am persischen Golf und an anderen Stellen geschehen ist.

Ganz ähnlich sind die

Vorgänge bei den sog. Seebeben.

Auch hier erhebt

sich, wie die Schiffer berichten, eine Wasserbeule, und man glaubt

einen Stoß von unter dem Wasser her zu verspüren. Es macht

sich auch manchmal ein ähnlicher Geruch bemerkbar, wie wenn Wasser

auf heiße Schlacke gegossen wird; das Wasser erscheint

gefärbt. Alles das kann doch nur auf eine unter dem

Meeresboden erfolgte Dampfexplosion zurückgeführt werden, und

es wäre sehr interessant, wenn aus dem Schiffstagebuch der

Barometerstand zur Zeit des Ereignisses ersehen werden könnte, ob

der Zusammenhang eines solchen Ereignisses mit einem barometrischen

Minimum Tatsache ist, was wiederum auf eine Koronastrahl-Anblasung

schließen lassen würde.

Es ist bekannt, daß in

den Klüften und Höhlen der

Gebirge vielfach Gasmengen eingeschlossen sind, die, wenn im

Bergbaubetrieb durch Sprengungen oder Durchschlagen von Wänden

Öffnungen entstehen, oft mit Gewalt herausbrechen. Ein

langsames und sanftes Entweichen der Gase findet ja durch

natürliche Spalten im Stein immer statt; das ist jedoch gefahrlos,

wenn die Wetterführung richtig arbeitet. Es kann aber bei

stärkeren Bewegungen der Erdkruste und zumal wenn die Spannung der

Gase viel höher als der äußere Luftdruck ist,

vorkommen, daß das Gas rascher zuströmt, als es

abgeführt wird: dann mischt es sich in gefahrvollem

Verhältnis mit der Luft und nun können Schlagwetter auftreten. Wirken

beide Umstände - große Mondesnähe und plötzlicher

Barometerfall - zusammen, dann ist die Möglichkeit von

Katastrophen gegeben und oft schon hat man vom gleichzeitigen Auftreten

eines Erdbebens im fernen Osten oder sonstwo und einem oder mehrerer

Grubenunglücke an andern Stellen der Erde gelesen.

Alles das steht im engsten

Zusammenhang, der viel deutlicher vor Augen

liegen würde, wenn eine umfassende Übersicht aller derartigen

Katastrophen, selbst wenn es nur die der letzten 100 Jahre wären,

nebst ihren kosmischen

Begleitumständen existierte.

Der Welteislehre (Glacial-Kosmogonie) ist der Vorwurf gemacht worden, daß sie, um ihre Wichtigkeit und Vielseitigkeit zu zeigen, mit geflissentlichem Eifer alle nur denkbaren Probleme zusammenträgt, entsprechend gruppiert und dann in scheinbar einheitlichem Sinne auflöst und erklärt. Solche Vorwürfe sind gänzlich unbegründet, denn der Schöpfer der Lehre wäre glücklich gewesen, wenn er vor der Fülle von "Gesichten" bewahrt geblieben wäre. Nicht er hat die Probleme zusammengetragen, sondern sie sind ihm zugewachsen, eins ergab sich aus dem anderen und selbst außer jedem inneren Zusammenhang erscheinende Fragen, wie z. B. die Streifenbildung auf Jupiter und Klimaschwankungen auf der Erde erschlossen sich dem staunenden Denker als folgerichtige Auswirkungen ein und derselben Grundursache. Nur so ist es zu erklären, daß wir in diesem Abschnitt Tropenregen und Polarlichter, Grubenunglück, Erdbeben und Erdmagnetismus als in innerem Zusammenhang stehende Erscheinungen behandeln konnten, und von diesem Gesichtspunkt aus ist es berechtigt, auch die 35jährige Brücknersche Klimaperiode als kosmisches Problem im Rahmen dieser Betrachtung zu besprechen.

Der Welteislehre (Glacial-Kosmogonie) ist der Vorwurf gemacht worden, daß sie, um ihre Wichtigkeit und Vielseitigkeit zu zeigen, mit geflissentlichem Eifer alle nur denkbaren Probleme zusammenträgt, entsprechend gruppiert und dann in scheinbar einheitlichem Sinne auflöst und erklärt. Solche Vorwürfe sind gänzlich unbegründet, denn der Schöpfer der Lehre wäre glücklich gewesen, wenn er vor der Fülle von "Gesichten" bewahrt geblieben wäre. Nicht er hat die Probleme zusammengetragen, sondern sie sind ihm zugewachsen, eins ergab sich aus dem anderen und selbst außer jedem inneren Zusammenhang erscheinende Fragen, wie z. B. die Streifenbildung auf Jupiter und Klimaschwankungen auf der Erde erschlossen sich dem staunenden Denker als folgerichtige Auswirkungen ein und derselben Grundursache. Nur so ist es zu erklären, daß wir in diesem Abschnitt Tropenregen und Polarlichter, Grubenunglück, Erdbeben und Erdmagnetismus als in innerem Zusammenhang stehende Erscheinungen behandeln konnten, und von diesem Gesichtspunkt aus ist es berechtigt, auch die 35jährige Brücknersche Klimaperiode als kosmisches Problem im Rahmen dieser Betrachtung zu besprechen.

Wenn die Erde imstande ist,

Feineis an sich heranzuraffen, dann

muß auch der Mond hierzu fähig sein, allerdings in bedeutend

geringerem Maße als die Erde, denn er hat erstens nur den

achtzigsten Teil der Erdmasse, und zweitens ist es noch ganz unsicher,

ob er eine nennenswerte elektrische Ladung besitzt, der bei der Erde

der Hauptanteil der zusammenraffenden Kraft zufällt. Sei

aber sein Einfluß auf das Feineis auch recht gering, vorhanden

ist er trotzdem, und es ist nicht daran zu zweifeln, daß er,

sobald er sich auf seinem Wege der Verbindungslinie zwischen Sonne und

Erde nähert, von dem Teil des Feineises, das sonst an dieser

vorbeischießen würde, doch etwas an den der Erdmitte

zuströmenden Hauptstrahl heranlenken wird.

(Bild- u.. Textquelle: Buch "Der Weg ins

Unbetretene" von Hanns Fischer, 1935, Dr. Hermann Eschenhagen/Breslau)

Abb. 9: Erde und Mond. Links oben ist die Sonne zu denken. Vom Gebiete des Polarsternes aus gesehen, sind die einzelnen Mondphasen sichtbar.

Abb. 9: Erde und Mond. Links oben ist die Sonne zu denken. Vom Gebiete des Polarsternes aus gesehen, sind die einzelnen Mondphasen sichtbar.

Hier dürfte eine

Äußerung Dacqués am Platze

sein: "Daß der Weltraum

wasserspendend war und daß sich solche, vielleicht längst

vor der Sintflut eingetretenen Wasserzuflüsse in bedeutenderem

Maße eingestellt haben und überliefert sein könnten,

scheint mir die Auffassung des Okeanos in der griechischen Mythologie

bei näherer Betrachtung unter dem Licht glazialkosmogonischer

Vorstellungen zu ergeben....

Hierdurch (d. h. durch eine Betrachtung in Prellers Mythologie, d. Vf.) ist offenkundig Okeanos nicht nur das irdische Weltmeer, sondern vielleicht die den Planeten mit Wasser versorgende glaziale Milchstraße. Das Wissen um diesen Zusammenhang des speisenden "Weltmeeres" mit unserem Erdstern, was uns ja durch die nun soviele Türen zur Mythologie aufschließende Glazialkosmogonie wieder eröffnet wird, kann auf anderem Erkenntnisweg in uralten Zeiten schon vorhanden gewesen sein."

So kann zeitweise der Wasserreichtum der Atmosphäre durch den Mond anwachsen, es kann und wird stärker regnen, und dies ist der Punkt, nach dem, wie Aristoteles sagt, "bei Mondwechsel die Regen stärker fallen". An jener Stelle konnten wir, da wir die verwickelteren Verhältnisse des Feineiseinflusses noch nicht zu besprechen wagten, nur das Heranlenken der Grobeiskörper für stärkeren Regen verantwortlich machen; jetzt können wir weiter gehen und auch dem Feineis gerade bei dieser Frage die ihm zukommende wichtige Rolle übergeben.

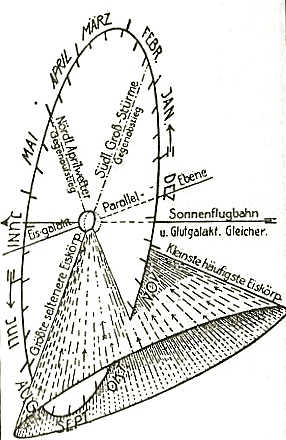

Würde der Mond wie die übrigen Planeten in der Ebene der Ekliptik umlaufen, dann würde sich seine Beeinflussung der Niederschläge auf die zwischen den Wendekreisen liegenden Breitengrade beschränken. Da er aber in einer Bahnebene umläuft, die gegen die Ekliptik um 5 Grad auf- und abschwankt, so kann sein Zenit Ausschläge bis zu 28 1/2 Grad nördlich und südlich vom Äquator machen, diese können aber auch bis zu Breiten von plusminus 18 1/2 Grad zurückgehen. Das Schwanken zwischen beiden Endlagen erfolgt in einem Zeitraum von 18,6 Jahren; die Mondzenitlagen während dieser Zeit sind in den Kurven im oberen Teil der Abbildung 10 dargestellt.

Hierdurch (d. h. durch eine Betrachtung in Prellers Mythologie, d. Vf.) ist offenkundig Okeanos nicht nur das irdische Weltmeer, sondern vielleicht die den Planeten mit Wasser versorgende glaziale Milchstraße. Das Wissen um diesen Zusammenhang des speisenden "Weltmeeres" mit unserem Erdstern, was uns ja durch die nun soviele Türen zur Mythologie aufschließende Glazialkosmogonie wieder eröffnet wird, kann auf anderem Erkenntnisweg in uralten Zeiten schon vorhanden gewesen sein."

So kann zeitweise der Wasserreichtum der Atmosphäre durch den Mond anwachsen, es kann und wird stärker regnen, und dies ist der Punkt, nach dem, wie Aristoteles sagt, "bei Mondwechsel die Regen stärker fallen". An jener Stelle konnten wir, da wir die verwickelteren Verhältnisse des Feineiseinflusses noch nicht zu besprechen wagten, nur das Heranlenken der Grobeiskörper für stärkeren Regen verantwortlich machen; jetzt können wir weiter gehen und auch dem Feineis gerade bei dieser Frage die ihm zukommende wichtige Rolle übergeben.

Würde der Mond wie die übrigen Planeten in der Ebene der Ekliptik umlaufen, dann würde sich seine Beeinflussung der Niederschläge auf die zwischen den Wendekreisen liegenden Breitengrade beschränken. Da er aber in einer Bahnebene umläuft, die gegen die Ekliptik um 5 Grad auf- und abschwankt, so kann sein Zenit Ausschläge bis zu 28 1/2 Grad nördlich und südlich vom Äquator machen, diese können aber auch bis zu Breiten von plusminus 18 1/2 Grad zurückgehen. Das Schwanken zwischen beiden Endlagen erfolgt in einem Zeitraum von 18,6 Jahren; die Mondzenitlagen während dieser Zeit sind in den Kurven im oberen Teil der Abbildung 10 dargestellt.

(Bild- und Textquelle: Buch "Eis ein

Weltenbaustoff - Atlas", von H. Voigt, 1928, R. Voigtländers

Verlag Leipzig)

Abb. 10: Aus der kleinen Abbildung 2 ist ersichtlich, daß der Mond den Zufluß des solifugalen Feineises beeinflussen kann. In Folge seiner von der Ekliptik um plusminus 5° 9' abweichenden Bahnlage wird er zu gewissen Zeiten für die nördliche Halbkugel über dem nördlichen Wendekreise kulminieren und hierdurch werden höhere Breiten dem Feineiseinfluß ausgesetzt. Diese Höchstausschläge wiederholen sich alle 18, 613 Jahre. Wir wissen auch, das der Grobeiskörpereinfluß auf die Erde annähernd mit der 11,86 jährigen Jupiterperiode zusammenhängt. Trägt man die Jupiterperiode als Kurve (unterste Linie), darüber die Kurve a der Mondbahnausschläge, so findet man, daß die Spitzen dieser Kurven zu gewissen Zeiten zusammenfallen, es werden sich also die Feineis- und Jupitergrobeis-Einflüsse in meteorologischen Sinne bemerkbar machen, was vornehmlich alle 35 Jahre der Fall sein wird. Hierin scheint der Schlüssel für die rund

35jährige Brückner´sche Klimaperiode zu liegen.

Abb. 10: Aus der kleinen Abbildung 2 ist ersichtlich, daß der Mond den Zufluß des solifugalen Feineises beeinflussen kann. In Folge seiner von der Ekliptik um plusminus 5° 9' abweichenden Bahnlage wird er zu gewissen Zeiten für die nördliche Halbkugel über dem nördlichen Wendekreise kulminieren und hierdurch werden höhere Breiten dem Feineiseinfluß ausgesetzt. Diese Höchstausschläge wiederholen sich alle 18, 613 Jahre. Wir wissen auch, das der Grobeiskörpereinfluß auf die Erde annähernd mit der 11,86 jährigen Jupiterperiode zusammenhängt. Trägt man die Jupiterperiode als Kurve (unterste Linie), darüber die Kurve a der Mondbahnausschläge, so findet man, daß die Spitzen dieser Kurven zu gewissen Zeiten zusammenfallen, es werden sich also die Feineis- und Jupitergrobeis-Einflüsse in meteorologischen Sinne bemerkbar machen, was vornehmlich alle 35 Jahre der Fall sein wird. Hierin scheint der Schlüssel für die rund

35jährige Brückner´sche Klimaperiode zu liegen.

Also alle 18,6 Jahre kann der

Mond unter sonst

günstigen Umständen die Feineisanblasung der Erde in

höhere bzw. tiefere Breiten lenken, wodurch diese klimatisch beeinflußt werden

müssen.

Starke Feineisanblasungen sind, wie wir wissen, aber nur nach lebhafter Fleckentätigkeit denkbar, diese wieder ist abhängig von der Jupiterperiode, und diesen Umstand dürfen wir bei der Erklärung des vorliegenden Problems nicht vernachlässigen. Der 11,86 jährige Jupiterumlauf ist bekannt; wir haben daher im Laufe eines Jahrhunderts 8,44 Jupiterumläufe und 5,3 Höchstaussschläge des Mondzenits zu erwarten. Wenn wir nun ähnlich wie in Abbildung 10 geschehen, diese Kurven untereinandersetzen, so finden wir, daß ungefähr alle 35,58 Jahre ein Zusammenfall der Maxima der Mondbahnausschläge und der durch den Jupitereinfluß bedingten Sonnenfleckenperiode stattfindet, in dem das bei erhöhter Sonnentätigkeit reichlicher entwickelte Feineis in höhere Breiten gelangt und hier die Ursache stärkerer Niederschläge und niedriger Temperaturen wird. Verstärkt wird der klimatische Einfluß durch den wahrscheinlich verstärkten Einfang einer größere Menge von Grobeiskörpern, die unter dem geschilderten Mondeinfluß auch höhere Breiten zum Niedergang aufsuchen müssen, und beide Wirkungen treten in der von Brückner ermittelten 35 jährigen Klimaperiode zutage, deren wahrscheinliche Ursache er aber nicht kannte.

Starke Feineisanblasungen sind, wie wir wissen, aber nur nach lebhafter Fleckentätigkeit denkbar, diese wieder ist abhängig von der Jupiterperiode, und diesen Umstand dürfen wir bei der Erklärung des vorliegenden Problems nicht vernachlässigen. Der 11,86 jährige Jupiterumlauf ist bekannt; wir haben daher im Laufe eines Jahrhunderts 8,44 Jupiterumläufe und 5,3 Höchstaussschläge des Mondzenits zu erwarten. Wenn wir nun ähnlich wie in Abbildung 10 geschehen, diese Kurven untereinandersetzen, so finden wir, daß ungefähr alle 35,58 Jahre ein Zusammenfall der Maxima der Mondbahnausschläge und der durch den Jupitereinfluß bedingten Sonnenfleckenperiode stattfindet, in dem das bei erhöhter Sonnentätigkeit reichlicher entwickelte Feineis in höhere Breiten gelangt und hier die Ursache stärkerer Niederschläge und niedriger Temperaturen wird. Verstärkt wird der klimatische Einfluß durch den wahrscheinlich verstärkten Einfang einer größere Menge von Grobeiskörpern, die unter dem geschilderten Mondeinfluß auch höhere Breiten zum Niedergang aufsuchen müssen, und beide Wirkungen treten in der von Brückner ermittelten 35 jährigen Klimaperiode zutage, deren wahrscheinliche Ursache er aber nicht kannte.

Nach dem Gesagten wird es nicht

mehr so absurd klingen, wenn wir

behaupten, daß unsere Klimaschwankungen und Streifen- und

Fleckenbildungen auf Jupiter inneren Zusammenhang hätten.

Bereitet Jupiter durch sein Durchfahren des Eiskörpertrichters die

Periodizität der Fleckentätigkeit auf der Sonne vor, dann

muß er doch in erster Linie Grobeiskörper auch an sich

heranziehen, die zum Einsturz gelangen, seine Eisschale

beschädigen und den Austritt von Wasser hervorrufen, das wir dann

als Flecke und Streifen auf seiner Oberfläche erkennen. Und

so ist es mit allem: Es besteht ein innerer Zusammenhang bei all den

geschilderten Erscheinungen, von denen die Welteislehre erst wenige und

auch diese nur in den allergröbsten Zügen aufdecken

konnte. Dem unbefangenen Forscher bietet sich durch

Weiterschürfen ein Arbeitsgebiet von fast unbegrenzter Ausdehnung,

das aber um so dankbarer ist, als von einer wirklich einigermaßen

zuverlässigen Wettervoraussage wirtschaftliche Werte

größten Umfanges abhängen. Gegen unerwartet

hereinbrechende Hagelschläge gibt es keine Vorhersage oder

rechtzeitige Warnung; wenn aber zur Zeit der Baumblüte ein

größerer Sonnenfleck oder eine Fleckengruppe wahrscheinlich

die Sonnenmitte überschreiten wird, dann ist sicher ein

Temperatursturz zu erwarten, der, rechtzeitig gemeldet, wenigstens in

Gärten mit wertvollen Obst- und Gemüsepflanzungen durch

geeignete Vorkehrungen, wenn auch nicht unmöglich, aber doch bis

zu gewissen Grenzen unschädlich gemacht werden könnte.

Es wäre freilich verkehrt, jetzt schon weitgehende Erwartungen auf

lokales Eintreffen der

Ereignisse zu setzen. Die Erde ist groß und die Gegend, in

der sich die Feineisanblasung bemerkbar machen wird, ist ohne reiches,

nur in langer statistischer Arbeit zu beschaffendes Material nicht mit

einiger Wahrscheinlichkeit festzustellen; trotzdem wird die Zeit

kommen, in der die Landwirtschaft aus diesen Forschungen greifbare

Vorteile ziehen kann.

Die große Trockenheit, die sich im Jahre 1921 über die ganze Welt erstreckte, hatte sicher ihren Grund darin, daß wir uns in einer Zeit geringster Fleckentätigkeit befanden und daher wenig Zustrom solifugalen Feineises zu erwarten hatten; die wenigen Niederschläge, die sich ereigneten, hingen aber fast alle mit einer beobachteten Fleckenpassage zusammen. Die starken Hagel- und Sturmunwetter, die im genannten Jahre anfangs August in Süddeutschland, Österreich und sonst vielfach hereinbrachen, waren die Folgen eingefangener Grobeiskörper, denen die Erde, die zu dieser Jahreszeit in den unteren Eiskörpertrichter eintritt Abbildung 11 begegnen mußte.

Die große Trockenheit, die sich im Jahre 1921 über die ganze Welt erstreckte, hatte sicher ihren Grund darin, daß wir uns in einer Zeit geringster Fleckentätigkeit befanden und daher wenig Zustrom solifugalen Feineises zu erwarten hatten; die wenigen Niederschläge, die sich ereigneten, hingen aber fast alle mit einer beobachteten Fleckenpassage zusammen. Die starken Hagel- und Sturmunwetter, die im genannten Jahre anfangs August in Süddeutschland, Österreich und sonst vielfach hereinbrachen, waren die Folgen eingefangener Grobeiskörper, denen die Erde, die zu dieser Jahreszeit in den unteren Eiskörpertrichter eintritt Abbildung 11 begegnen mußte.

(Bildquelle: Buch

"Rhythmus des kosmischen Lebens", Textquelle: Buch "Der Weg ins

Unbetretene" - von Hans Fischer)

Abb. 11: Die Stellung der Erde ist monatsweise zu ersehen. Der Gegen-Trichter ist durch die beiden Eintrittslinien der Planeten-Scheibe in den Gegen-Trichter durch die Worte "Gegenaufstieg" und "Gegenabstieg" gekennzeichnet.

Abb. 11: Die Stellung der Erde ist monatsweise zu ersehen. Der Gegen-Trichter ist durch die beiden Eintrittslinien der Planeten-Scheibe in den Gegen-Trichter durch die Worte "Gegenaufstieg" und "Gegenabstieg" gekennzeichnet.

Wir wollen aber davon absehen,

Ereignisse

der jüngsten Zeit einseitig glazialkosmologisch zu beleuchten, da

das überreichte Material noch nicht genügend gesichtet ist;

überzeugender wird eine beliebig zusammengestellte Aufzählung

von älteren meteorologischen Beobachtungen wirken.

1. Die "Astronomische Rundschau" berichtete im Juni 1907 über "Barometer und schlagende Wetter" u.a.: "Die Explosionen, die sich am 28. Januar im Becken von Lens und Saarbrücken ereigneten, haben manche interessante Fingerzeige ergeben; denn diese Explosionen, die sich merkwürdigerweise fast zu gleicher Zeit ereigneten, erfolgten beide unmittelbar, nachdem das Barometer, das bis dahin sehr hoch gestanden hatte, ziemlich rasch gefallen war. Nach Bigourdan fiel das Quecksilber am 27. Januar um 6, am 28. Januar um weitere 7 mm und erreichte mit nochmals 4 mm am 29. seinen tiefsten Stand, wo seine Ruhe bei 751 mm eintrat; am 28. geschahen beide Explosionen bei gleichem Druck. Bigourdan weist darauf hin, daß sich diese Beobachtungen mit den Untersuchungen John Biddles decken; es scheint in der Tat, als ob dem Anwachsen des Grubengases ein Fallen des Wetterglases vorausginge. Professor Belar in Laibach hat nach Bericht an gleicher Stelle geäußert, die allgemeine Unruhe der Erde habe ständig zugenommen. Das Auftreten großer Sonnenflecke in diesem Augenblicke ist dabei sehr bemerkenswert."

2. In den Wettermonatsberichten der "Naturwissenschaftlichen Wochenschrift" vom Jahre 1907 lesen wir: "Der Mai wies mehrmals so schroffe Witterungswechsel auf, wie sie sich nicht häufig in einem Monat zusammenzudrängen pflegen. Vom 2.-4. wehten längs der Küste heftige Südweststürme, die von Gewittern, Hagel- und Regenschauern begleitet waren." Hier kommt der Durchzug einer größeren Sonnenfleckengruppe am 3. Mai 1907 in Betracht.

3. Ebendaselbst: "In den Regierungsbezirken Köslin, Marienwerder und Bromberg gingen am 9. Mai außerordentlich starke Gewitter, zum Teil mit schweren Hagelschlägen nieder, z. B. wurde in Bütow eine Niederschlagshöhe von 40 mm gemessen. Am 9. Mai standen ein großer Fleck und eine perforierte Gruppe im Zentralmeridian der Sonne."

4. Ebenda: "Am 12. und 13. Mai wurden 30 Grad Wärme überschritten. Der 19. Mai wurde am Rhein- und Wesergebiete wie an einzelnen Stellen der Mark durch verderbliche Nachtfröste eingeleitet." Wir wissen aus Abbildung 11, daß die Erde zu dieser Zeit noch Roheiskörpern des Gegeneistrichters begegnen muß; am 15. Mai passierte auch wirklich ein kleinerer Fleck gerade die Sonnenmitte, dessen Koronastrahl Roheiskörper zum Einsturz veranlaßt und größere Massen Feineis herangeblasen haben kann.

5. Ebenda: "Von besonders schweren Unwettern wurden zwischen dem 23. Mai und 25. Mai das Nordseegebiet und ein großer Teil von Schlesien heimgesucht." Am 22. durchzog ein kleiner Fleck, am 24. ein anderer dreifacher Fleck die Sonnenmitte!

6. Ebenda: "Der trübe und zu kühlen Regen geneigte Juni wies an einzelnen Tagen höchstens 15 Grad Celsius auf; am 28. und 29. aber wurden an einzelnen Orten 31 Grad Celsius erreicht." Am 4., 6., 10., 14. und 16. durchzogen kleinere Flecke, am 19. ein großer die Sonne, deren Koronastrahlen für die kühle Temperatur verantwortlich gemacht werden müssen!

Ebenda: "Am 11. Juni abends u. nachts kamen zwischen Oberspree und Oder wolkenbruchartige Regengüsse mit etwas Hagel vor. Zu Burg im Spreewald fielen während eines zweistündigen Gewitters 67 mm Regen; um die gleiche Zeit fielen zu Kottbus bei Südsturm 32 mm Regen. München hatte zugleich 30 mm Regenhöhe und meldete am 13. (s. o. den Fleckendurchgang am 14.) ein äußerst heftiges Fernbeben; vom Salzburgischen bis nach Graz gab es furchtbare Unwetter. Am 14. wurde Valdivia zerstört und der Stromboli begann Eruptionen mit Erdbeben. An der deutschen Küste wuchsen die immer sehr lebhaften Winde wiederholt zu Stürmen an."

7. Ebenda: "Aber auch im Binnenlande kamen am 21. und 25. Juni schwere Gewitterstürme zum Ausbruch, wobei am 21. namentlich die Provinz Sachsen und die Lausitz, am 25. die Gegend der mittleren Oder sowie das westliche und das mittlere Küstengebiet von schweren Hagelschlägen betroffen wurden." Das ist auf den am 19. Juni nahezu die Mitte durchziehenden großen Fleck zurückzuführen. "Vom 18. bis 20. wurden starke magnetische Störungen verspürt. (Kein Wunder). Am 20. hatte Konstantinopel Erdbeben, Hagelgewitter und Überschwemmung; am gleichen Tage wütete in Halle ein Orkan; vom 20.-24. in Innsbruck Hochwasser und Schneefälle in den Bergen (am 22.-24. Juni!); am 22.-23. in München schwere, wolkenbruchartige Gewitter, tags darauf meldete München mehrere, sehr entfernte Erdbeben, Zell am See hatte Hochwasser und Neuschnee; am 25. bei Dachau und Wolfratshausen schwere Gewitter mit Blitzschaden; es gab Erdbeben im Ennstale, noch ein leichtes Beben und ein heftiges am Abend in 5000 km Entfernung, nachts noch zwei weitere Beben."

8. Ebenda: "Am 28., 29. und 30. Juni gingen in ganz Bayern schwere Gewitter mit Hagel und Sturm nieder, in England gab es am 20. schwere Stürme und Schneefall und am 30. in Heidelberg ein schweres Gewitter." Das mag alles auf Rechnung des großen Fackelbezirks zu setzen sein, der mit kleinen Flecken durchsetzt am 1. Juli inmitten der Sonne stand. Diese und eine Riesenfleckengruppe, die am 7. Juli passierte, mögen mit ihren Korona- und Auspuffstrahlen Roheis zur Erde getrieben haben, dessen Einsturzwirkungen sich in folgendem zeigten: "Vom 1.-6. Juli Gewitter, Stürme, Neuschnee, winterliche Kälte in den Alpen und im Böhmerwald sowie mehrere Erdbeben. Der Fleckenpassage am 6.-7. Juli folgten überaus heftige Gewitter, vernichtender Hagelschlag, furchtbare Sturzregen; von Hamburg wird zweistündiges, sehr starkes Fernbeben gemeldet; im Park von Schönbusch bei Aschaffenburg wurden am 6. 1200 Bäume entwurzelt, darunter Eichen von 80 cm Dicke und am 9. gab es in der Schweiz furchtbare Sturzregen von 43 und 48 mm, in Zermatt sogar von 75 mm Höhe; ähnliches war der Fall jenseits der Alpen, im Italienischen."

9. Der 11.-12. Juli brachte den Durchgang einer Fleckengruppe, kleiner als die 5 Tage zuvor, man las darauf von starken Schneefällen im Schwarzwald und auf der Reutlinger Alp; Schnee gab es auch auf dem Dreisesselberg, und Touristen erlebten im Brennergebiete einen "kolossalen Schneesturm" - wohlgemerkt, alles im Juli, dem heißesten Monate.

10. Als am 17., 18. und 19. Juli größere und kleinere Flecken etwas südlich von der Mitte der Sonnenscheibe standen, hatten die Tiroler Alpen viel Schnee bekommen (am 15.). Am 15.-16. trat das große Oderhochwasser ein (die Lober hatte Hochwasser wie "beim letzten Fleckenmaximum 1883", heißt es in einem Bericht); am 17. hatte der Bayerische Wald fürchterliche Ungewitter und am 17.-18. hatten Berlin und Wien Überschwemmungen und bei Dorfen (Erding) ging eine sehr glänzende Feuerkugel nieder. Außerdem meldete der Telegraph am 20. eine große Grubenexplosion in dem japanischen Kohlenbergwerk Toyorka; in ganz Nordbayern, Sachsen und Thüringen gab es am 21. und 22. Juli große Frostschäden; Dresden hatte 2 1/2 Grad Celsius.

1. Die "Astronomische Rundschau" berichtete im Juni 1907 über "Barometer und schlagende Wetter" u.a.: "Die Explosionen, die sich am 28. Januar im Becken von Lens und Saarbrücken ereigneten, haben manche interessante Fingerzeige ergeben; denn diese Explosionen, die sich merkwürdigerweise fast zu gleicher Zeit ereigneten, erfolgten beide unmittelbar, nachdem das Barometer, das bis dahin sehr hoch gestanden hatte, ziemlich rasch gefallen war. Nach Bigourdan fiel das Quecksilber am 27. Januar um 6, am 28. Januar um weitere 7 mm und erreichte mit nochmals 4 mm am 29. seinen tiefsten Stand, wo seine Ruhe bei 751 mm eintrat; am 28. geschahen beide Explosionen bei gleichem Druck. Bigourdan weist darauf hin, daß sich diese Beobachtungen mit den Untersuchungen John Biddles decken; es scheint in der Tat, als ob dem Anwachsen des Grubengases ein Fallen des Wetterglases vorausginge. Professor Belar in Laibach hat nach Bericht an gleicher Stelle geäußert, die allgemeine Unruhe der Erde habe ständig zugenommen. Das Auftreten großer Sonnenflecke in diesem Augenblicke ist dabei sehr bemerkenswert."

2. In den Wettermonatsberichten der "Naturwissenschaftlichen Wochenschrift" vom Jahre 1907 lesen wir: "Der Mai wies mehrmals so schroffe Witterungswechsel auf, wie sie sich nicht häufig in einem Monat zusammenzudrängen pflegen. Vom 2.-4. wehten längs der Küste heftige Südweststürme, die von Gewittern, Hagel- und Regenschauern begleitet waren." Hier kommt der Durchzug einer größeren Sonnenfleckengruppe am 3. Mai 1907 in Betracht.

3. Ebendaselbst: "In den Regierungsbezirken Köslin, Marienwerder und Bromberg gingen am 9. Mai außerordentlich starke Gewitter, zum Teil mit schweren Hagelschlägen nieder, z. B. wurde in Bütow eine Niederschlagshöhe von 40 mm gemessen. Am 9. Mai standen ein großer Fleck und eine perforierte Gruppe im Zentralmeridian der Sonne."

4. Ebenda: "Am 12. und 13. Mai wurden 30 Grad Wärme überschritten. Der 19. Mai wurde am Rhein- und Wesergebiete wie an einzelnen Stellen der Mark durch verderbliche Nachtfröste eingeleitet." Wir wissen aus Abbildung 11, daß die Erde zu dieser Zeit noch Roheiskörpern des Gegeneistrichters begegnen muß; am 15. Mai passierte auch wirklich ein kleinerer Fleck gerade die Sonnenmitte, dessen Koronastrahl Roheiskörper zum Einsturz veranlaßt und größere Massen Feineis herangeblasen haben kann.

5. Ebenda: "Von besonders schweren Unwettern wurden zwischen dem 23. Mai und 25. Mai das Nordseegebiet und ein großer Teil von Schlesien heimgesucht." Am 22. durchzog ein kleiner Fleck, am 24. ein anderer dreifacher Fleck die Sonnenmitte!

6. Ebenda: "Der trübe und zu kühlen Regen geneigte Juni wies an einzelnen Tagen höchstens 15 Grad Celsius auf; am 28. und 29. aber wurden an einzelnen Orten 31 Grad Celsius erreicht." Am 4., 6., 10., 14. und 16. durchzogen kleinere Flecke, am 19. ein großer die Sonne, deren Koronastrahlen für die kühle Temperatur verantwortlich gemacht werden müssen!

Ebenda: "Am 11. Juni abends u. nachts kamen zwischen Oberspree und Oder wolkenbruchartige Regengüsse mit etwas Hagel vor. Zu Burg im Spreewald fielen während eines zweistündigen Gewitters 67 mm Regen; um die gleiche Zeit fielen zu Kottbus bei Südsturm 32 mm Regen. München hatte zugleich 30 mm Regenhöhe und meldete am 13. (s. o. den Fleckendurchgang am 14.) ein äußerst heftiges Fernbeben; vom Salzburgischen bis nach Graz gab es furchtbare Unwetter. Am 14. wurde Valdivia zerstört und der Stromboli begann Eruptionen mit Erdbeben. An der deutschen Küste wuchsen die immer sehr lebhaften Winde wiederholt zu Stürmen an."

7. Ebenda: "Aber auch im Binnenlande kamen am 21. und 25. Juni schwere Gewitterstürme zum Ausbruch, wobei am 21. namentlich die Provinz Sachsen und die Lausitz, am 25. die Gegend der mittleren Oder sowie das westliche und das mittlere Küstengebiet von schweren Hagelschlägen betroffen wurden." Das ist auf den am 19. Juni nahezu die Mitte durchziehenden großen Fleck zurückzuführen. "Vom 18. bis 20. wurden starke magnetische Störungen verspürt. (Kein Wunder). Am 20. hatte Konstantinopel Erdbeben, Hagelgewitter und Überschwemmung; am gleichen Tage wütete in Halle ein Orkan; vom 20.-24. in Innsbruck Hochwasser und Schneefälle in den Bergen (am 22.-24. Juni!); am 22.-23. in München schwere, wolkenbruchartige Gewitter, tags darauf meldete München mehrere, sehr entfernte Erdbeben, Zell am See hatte Hochwasser und Neuschnee; am 25. bei Dachau und Wolfratshausen schwere Gewitter mit Blitzschaden; es gab Erdbeben im Ennstale, noch ein leichtes Beben und ein heftiges am Abend in 5000 km Entfernung, nachts noch zwei weitere Beben."

8. Ebenda: "Am 28., 29. und 30. Juni gingen in ganz Bayern schwere Gewitter mit Hagel und Sturm nieder, in England gab es am 20. schwere Stürme und Schneefall und am 30. in Heidelberg ein schweres Gewitter." Das mag alles auf Rechnung des großen Fackelbezirks zu setzen sein, der mit kleinen Flecken durchsetzt am 1. Juli inmitten der Sonne stand. Diese und eine Riesenfleckengruppe, die am 7. Juli passierte, mögen mit ihren Korona- und Auspuffstrahlen Roheis zur Erde getrieben haben, dessen Einsturzwirkungen sich in folgendem zeigten: "Vom 1.-6. Juli Gewitter, Stürme, Neuschnee, winterliche Kälte in den Alpen und im Böhmerwald sowie mehrere Erdbeben. Der Fleckenpassage am 6.-7. Juli folgten überaus heftige Gewitter, vernichtender Hagelschlag, furchtbare Sturzregen; von Hamburg wird zweistündiges, sehr starkes Fernbeben gemeldet; im Park von Schönbusch bei Aschaffenburg wurden am 6. 1200 Bäume entwurzelt, darunter Eichen von 80 cm Dicke und am 9. gab es in der Schweiz furchtbare Sturzregen von 43 und 48 mm, in Zermatt sogar von 75 mm Höhe; ähnliches war der Fall jenseits der Alpen, im Italienischen."

9. Der 11.-12. Juli brachte den Durchgang einer Fleckengruppe, kleiner als die 5 Tage zuvor, man las darauf von starken Schneefällen im Schwarzwald und auf der Reutlinger Alp; Schnee gab es auch auf dem Dreisesselberg, und Touristen erlebten im Brennergebiete einen "kolossalen Schneesturm" - wohlgemerkt, alles im Juli, dem heißesten Monate.

10. Als am 17., 18. und 19. Juli größere und kleinere Flecken etwas südlich von der Mitte der Sonnenscheibe standen, hatten die Tiroler Alpen viel Schnee bekommen (am 15.). Am 15.-16. trat das große Oderhochwasser ein (die Lober hatte Hochwasser wie "beim letzten Fleckenmaximum 1883", heißt es in einem Bericht); am 17. hatte der Bayerische Wald fürchterliche Ungewitter und am 17.-18. hatten Berlin und Wien Überschwemmungen und bei Dorfen (Erding) ging eine sehr glänzende Feuerkugel nieder. Außerdem meldete der Telegraph am 20. eine große Grubenexplosion in dem japanischen Kohlenbergwerk Toyorka; in ganz Nordbayern, Sachsen und Thüringen gab es am 21. und 22. Juli große Frostschäden; Dresden hatte 2 1/2 Grad Celsius.

Diese Zusammenstellung

umfaßt eine Anzahl von

Sommermonaten. Die schulgerechte Meteorologie wird sagen: Wir

brauchen die Welteislehre mit ihrer kosmischen Begründung der

Erscheinungen nicht, da wir alles mit dem aufsteigenden Luftstrom, den

Zyklonen, der Polarfront und den daraus folgenden, durch Bjerkneß

begründeten Vorgängen erklären können. Wie

verhält es sich aber im Winter, in dem auf der nördlichen

Halbkugel der aufsteigende Luftstrom doch nur eine schwächere

Rolle spielen kann? Wir stellen diese Frage im Hinblick auf die

oft unerwartet auftretenden Rauhreif- und Glatteisbildungen, die

große Länderstrecken plötzlich überfallen und

großen Schaden anrichten! In den Mitteilungen der

Vereinigung der Elektrizitätswerke Nr. 376, 1925, ist eine

Zusammenstellung dieser Erscheinungen vom Jahre 1858 bis zur Jetztzeit

gegeben; wir untersuchten auf Grund einer Mitteilung der Zentralstelle

für Sonnenforschung von Professor Wolfer, Zürich, die

einzelnen Fälle und fanden, daß 75-80% im Zusammenhang mit

einer Fleckenpassage gestanden haben müssen, durch die eine

plötzliche Anreicherung der Luft mit unterkühltem Wasser bzw.