| Zurück |

Impressum

Datenschutz

Mars ist der

vierte in der Reihe der Planeten nach heutiger

Zählung. Diese Stellung und seine Größe haben

eine besondere Beeinflussung seiner Eigenart verursacht.

Naturgemäß darf angenommen werden, daß eine

Planetenmasse um so lockerer gefügt sei, je weiter vom

System-Zentrum entfernt sie sich sammelte; daraus folgt, daß Mars

von geringerem spezifischem Gewicht wäre als 5,5, welches

Maß unserer Erde zukommt. Weiterhin hat die Menge seiner

Materie insofern einen Einfluß auf die Durchschnittsdichte, als

offenbar große Massen in der Nähe ihres Schwerpunktes durch

Druck eine Steigerung der Kerndichte erleiden; indem Mars nun kleiner

ist als die Erde, würde auch aus diesem Grunde eine

geringere Dichte folgen. Zum dritten aber kommt auch das

"Alter" seines Kernes bezw. das vorgeschrittene Bildungsstadium des

Planeten überhaupt inbetracht, welches den kleineren Mars

schneller fest und, wie wir bereits vorausgreifend sagen dürfen,

durchtränkt werden ließ, denn auch Mars steht unter dem

Einfluß des mehrerwähnten Eiszuflusses seitens der Sonne,

wie auch der Eismilchstraße.

Dieser dritte Umstand aber muß - dem Gefühle nach zu urteilen - bedeutend mehr zum Dichterwerden beigetragen haben als die beiden anderen zum Lockerbleiben, so daß schließlich für Mars eine Durchschnittsdichte herauskommt, die von derjenigen der Erde kaum wesentlich verschieden ist, aber wohlgemerkt für den ehemals glutflüssigen Marskern. Wir wissen bereits, daß sich auf Mars auch Eis niedergeschlagen haben muß; nun werden wir zu dem aus später zu erhellendem Grunde erfahren, daß Mars sogar ungewöhnlich reichhaltigen Zuwachs von dieser Seite erfahren hat und verstehen nachher auch zu würdigen, daß ihm, genau wie dem Monde (Erdmond), ein sehr tiefer Ozean zuteil geworden ist. Diese beiden Umstände einer Kerndichte von schätzungsweise 5,5 und eines Ozeangürtels von der Dichte 1 ergeben aus einfacher Rechnung eine wahrscheinliche Ozeantiefe von 430 km, nachdem die Astronomen eine Durchschnittsdichte des ganzen Marskörpers von 4,0 anzugeben wissen.

Dieser dritte Umstand aber muß - dem Gefühle nach zu urteilen - bedeutend mehr zum Dichterwerden beigetragen haben als die beiden anderen zum Lockerbleiben, so daß schließlich für Mars eine Durchschnittsdichte herauskommt, die von derjenigen der Erde kaum wesentlich verschieden ist, aber wohlgemerkt für den ehemals glutflüssigen Marskern. Wir wissen bereits, daß sich auf Mars auch Eis niedergeschlagen haben muß; nun werden wir zu dem aus später zu erhellendem Grunde erfahren, daß Mars sogar ungewöhnlich reichhaltigen Zuwachs von dieser Seite erfahren hat und verstehen nachher auch zu würdigen, daß ihm, genau wie dem Monde (Erdmond), ein sehr tiefer Ozean zuteil geworden ist. Diese beiden Umstände einer Kerndichte von schätzungsweise 5,5 und eines Ozeangürtels von der Dichte 1 ergeben aus einfacher Rechnung eine wahrscheinliche Ozeantiefe von 430 km, nachdem die Astronomen eine Durchschnittsdichte des ganzen Marskörpers von 4,0 anzugeben wissen.

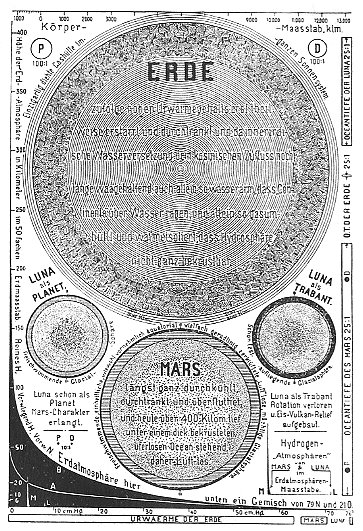

(Bildquelle: Buch

"Glazial-Kosmogonie" von Hörbiger/Fauth, 1925)

Abb. 1. Typischer Anblick des Mars. Spalten durch Überflutungen dunkel erscheinende Regionen.

Abb. 1. Typischer Anblick des Mars. Spalten durch Überflutungen dunkel erscheinende Regionen.

Dieses Ergebnis einer einfachen

logischen Folgerung mag vielleicht

überraschen, wenn man sich der zahlreichen Hypothesen über

den Zustand der Oberfläche des Planeten (Festländer,

Wüstenflächen, Moräste und Kanäle) und seine

eventuelle Bewohnbarkeit erinnert, der vielen oft lächerlichen

Überlegungen, deren gemeinsames Ziel in der engherzigen Frage

gipfelt, ob es dort etwa den Menschen ähnliche lebende,

kanälebauende Wesen gebe. Die Einfalt, welche sich in der

Besprechung und Beurteilung von Marsfragen zu offenbaren pflegt, hat ja

gerade im Sommer 1907 die sonderbarsten Blüten getrieben.

Wir standen solchen Fragen nie sympathisch gegenüber und

fühlen uns darum von dem nüchternen und hoffentlich auch

andere ernüchternde Resultate nicht beengt. Viel

größer als der Genuß, irgend eine Bewohnbarkeitsfrage

bearbeitet zu haben, ist das erhebende Bewußtsein, daß auch

Mars seine Rätsel preisgibt, wenn man seine Eigenschaften

glacialkosmogonisch untersucht. Mond und Mars neben einander

gehalten geben treffliche Illustration zu Mädlers (Mondforscher)

inhaltsreichem Ausspruche:

"Die Natur liebt es nicht, sich selber zu kopieren; sie ist reich genug, Individuen zu erschaffen und weiß trotzdem Einheit in der Mannigfaltigkeit zu wahren."

"Die Natur liebt es nicht, sich selber zu kopieren; sie ist reich genug, Individuen zu erschaffen und weiß trotzdem Einheit in der Mannigfaltigkeit zu wahren."

(Bildquelle: Buch "Der Mars,

ein uferloser Eis-Ozean" von H. Fischer, 1924)

Abb. 2. Die gegenseitigen Größen- Meerestiefen- und Gashüllenverhältnisse von Erde, Mars und dem ehemaligen Planeten Luna, dem heutigen Erdmond. Luna zur irdischen Kambriumzeit noch als selbständiger Planet bzw. Nachbar der damals viel sonnenferneren Marsbahn. Wie Mars hatte er Gelegenheit, Eisplanetoiden einzufangen. Daher auch der Wasserreichtum von Mars und Luna im Verhältnis zur Wasserarmut der Erde. Die Ozeantiefen der drei Gestirne sind im obigen Bild 25fach überhöht im gleichen Maßstabe dargestellt. Mars besitzt eine frei schwimmende Eiskruste, Luna als Mond ist bis zum etwa 200 km tiefen Meeresgrunde gefroren, als Planet aber ähnlich wie Mars gewesen. Nur die Erde besitzt im Grunde ihrer Wasserstoffhülle ein dickgasiges Gemisch von 79% Stickstoff und 21% Sauerstoff. Im Bilde ist die Höhe der Atmosphäre nur mit 400 Kilometern angenommen. Mars besitzt nur eine sehr dünne Wasserstoffhülle, während unser Mond nur Spuren von Wasserstoff aufweisen kann. Die Gasverhältnisse sind links 50fach überhöht dargestellt, im selben Maßstab rechts ebenfalls für Mars und Luna (Zeichnung Hörbigers).

Abb. 2. Die gegenseitigen Größen- Meerestiefen- und Gashüllenverhältnisse von Erde, Mars und dem ehemaligen Planeten Luna, dem heutigen Erdmond. Luna zur irdischen Kambriumzeit noch als selbständiger Planet bzw. Nachbar der damals viel sonnenferneren Marsbahn. Wie Mars hatte er Gelegenheit, Eisplanetoiden einzufangen. Daher auch der Wasserreichtum von Mars und Luna im Verhältnis zur Wasserarmut der Erde. Die Ozeantiefen der drei Gestirne sind im obigen Bild 25fach überhöht im gleichen Maßstabe dargestellt. Mars besitzt eine frei schwimmende Eiskruste, Luna als Mond ist bis zum etwa 200 km tiefen Meeresgrunde gefroren, als Planet aber ähnlich wie Mars gewesen. Nur die Erde besitzt im Grunde ihrer Wasserstoffhülle ein dickgasiges Gemisch von 79% Stickstoff und 21% Sauerstoff. Im Bilde ist die Höhe der Atmosphäre nur mit 400 Kilometern angenommen. Mars besitzt nur eine sehr dünne Wasserstoffhülle, während unser Mond nur Spuren von Wasserstoff aufweisen kann. Die Gasverhältnisse sind links 50fach überhöht dargestellt, im selben Maßstab rechts ebenfalls für Mars und Luna (Zeichnung Hörbigers).

Da ist zunächst der

Widerspruch zwischen der Färbung des Mars

und der des von uns vorausgesetzten Eises zu beheben - denn Eis und

nichts als Eis, wie beim Monde, sehen wir in den Fernrohren. Wir

haben lunare Färbungen genau ebenso, nur nach der Seite der

Rötung hin weniger ausgeprägt, erkannt, ohne daß wir an

der Eisnatur der Mondoberfläche zweifeln konnten. Wenn wir

den notorisch auch auf Erden vorhandenen meteorischen Staub und das

lunare Seitenstück der Vergilbung vieler Strecken ins Auge fassen

und uns mit dem Gedanken vertraut machen wollen, daß auch der

rote Tiefseeschlamm unserer Ozeane - auf dem eigenen Areal aufgefangen

und aus dem Lande durch Flüsse herausgeführt - eine ganz

verdächtige Analogie zu der aerographischen Rötung bildet, so

können wir in der Farbe des Planeten kaum mehr einen Grund zu

ernstlichem Zweifel hegen.

Der Naturforscher Hanns Fischer merkt in seinem Buch "Mars - ein uferloser Eisozean" an: "Und wenn wir den Mars in rötlichem Lichte sehen und daneben die Terra rossa der kalkigen Karstdolinen zusammen mit dem roten Tiefseeschlamm der irdischen Weltmeere betrachten, ..... so sind das aus den Sonnenfleckenschlünden herausgestoßene Dampfmassen, die eisenhaltigen Sonnenschlackenstaub ins Weltall mitreißen. Wie ein ewiger Regen geht er auch auf die Erde nieder, wird vom Regen herabgespült und sammelt sich vorwiegend in den Tiefseegebieten, von denen er später zur Zeit der geologischen Gebirgsbautätigkeit zum Bestande der Festländer wird oder, infolge seiner starken Färbekraft im Eisbeflutungswasser auf dem Mars gelöst, das zartrosa Weiß der helleren Marsflächen verursacht."

Wie würde demnach unsere Erde ohne den verhüllenden und abspülenden Einfluß des Wassers einem Auge in kosmischer Ferne erscheinen?

Die grünlichen Töne dunkler Regionen bestätigen andererseits irdische und lunare Erfahrungen und können den Glauben an die Eisnatur des Mars nur festigen.

Der Naturforscher Hanns Fischer merkt in seinem Buch "Mars - ein uferloser Eisozean" an: "Und wenn wir den Mars in rötlichem Lichte sehen und daneben die Terra rossa der kalkigen Karstdolinen zusammen mit dem roten Tiefseeschlamm der irdischen Weltmeere betrachten, ..... so sind das aus den Sonnenfleckenschlünden herausgestoßene Dampfmassen, die eisenhaltigen Sonnenschlackenstaub ins Weltall mitreißen. Wie ein ewiger Regen geht er auch auf die Erde nieder, wird vom Regen herabgespült und sammelt sich vorwiegend in den Tiefseegebieten, von denen er später zur Zeit der geologischen Gebirgsbautätigkeit zum Bestande der Festländer wird oder, infolge seiner starken Färbekraft im Eisbeflutungswasser auf dem Mars gelöst, das zartrosa Weiß der helleren Marsflächen verursacht."

Wie würde demnach unsere Erde ohne den verhüllenden und abspülenden Einfluß des Wassers einem Auge in kosmischer Ferne erscheinen?

Die grünlichen Töne dunkler Regionen bestätigen andererseits irdische und lunare Erfahrungen und können den Glauben an die Eisnatur des Mars nur festigen.

Aber die Analogie mit Luna ist

noch größer. Das

Kapitel der etwa vorhandenen Marsatmosphäre ist sehr unklar und

die Beobachter widersprechen sich in ihren diesbezüglichen

Ansichten ganz gewaltig; somit ist deren Existenz unsicher, soweit man

sich auf die Beobachtungen von sogenannten "Trübungen"

stützt. Aber vom glacialtheoretischen Standpunkte aus ist

sie wieder sehr klar und von verblüffender Einfachheit, denn

darnach kann der unter einem tiefen Ozean stehende Mars gar keine

atmosphärische Hülle im irdischen Sinne haben, sondern

höchstens eine geringe Hydrogensphäre von beiläufig 80

km Höhe. Er beweist das auch dem Wissenden, denn bekanntlich

ist die Scheibe des Planeten am Rande wesentlich heller als in der

Mitte, genau wie bei dem eisbedeckten und atmosphärelosen

Monde. Wo wir also eine Behauptung aufstellen, ist uns der

"greifbare nahe" Mond Kronzeuge, und wo wir eine derartige

glacialtheoretische Folgerung als den Ausdruck der Wahrheit

verkündigen, das kann uns die Astronomie nichts Positives

entgegenstellen, weil ihre Anschauungen sich widersprechen.

Die Entwicklung des Mars von

Uranfang an ähnelt einigermaßen

der des Mondes, insofern auch da die Flut und die Glut mit einander

rangen, bis der beständige Sukkurs des Flüssigen die Oberhand

bekam und den heute konstatierbaren tiefen Ozean entstehen ließ;

der Marskern ist lange durchkühlt und tief mit Wasser

durchtränkt. Wie Mars heute äußerlich

gekennzeichnet ist, so mag auch der Mond in jenen Zeiträumen etwas

ausgesehen haben, in denen er noch als selbständiger Planet

außerhalb der Erde kreiste. Seine schutzlose

Oberfläche ist der Temperatur des kalten Weltraumes ausgesetzt und

eisüberkrustet, naturgemäß ist die Kugelschale an den

Polen als den wenig durch Gravitationswirkungen beeinflußten

Gegenden stärker geworden.

Von einer Sonne, die 227 Millionen km entfernt ist, kann man unter diesen Umständen wohl kaum eine kräftige "Wärmeentwicklung" erwarten; kann sie doch selbst in Erdentfernung (150 Millionen km) nicht mehr das Eis des Mount Kenia schmelzen! Wo die Weiße auftritt, die gewöhnlich als atmosphärischer Niederschlag in Form von Schnee aufgefaßt wird, da denken wir uns austretendes Ozeanwasser unter mangelndem Drucke in dünner Oberflächenschichte verdampfen und sofort als Reif durch eigenen Schweredruck auseinanderfließen, wobei gewisse Regionen unter frischem Niederschlage weißlich erscheinen.

Von einer Sonne, die 227 Millionen km entfernt ist, kann man unter diesen Umständen wohl kaum eine kräftige "Wärmeentwicklung" erwarten; kann sie doch selbst in Erdentfernung (150 Millionen km) nicht mehr das Eis des Mount Kenia schmelzen! Wo die Weiße auftritt, die gewöhnlich als atmosphärischer Niederschlag in Form von Schnee aufgefaßt wird, da denken wir uns austretendes Ozeanwasser unter mangelndem Drucke in dünner Oberflächenschichte verdampfen und sofort als Reif durch eigenen Schweredruck auseinanderfließen, wobei gewisse Regionen unter frischem Niederschlage weißlich erscheinen.

Derlei wäre aber minder

problematisch; interessanter sind an

gegenwärtiger Stelle nähere Aufschlüsse über die

auf Mars wirkenden Kräfte, die dasjenige hervorbringen, was der

Marskenner bisher als Meer und Land und Kanäle bezeichnet

hat. Ein Blick auf die Ansicht der Region um den "Lacus solis"

genügt auch für den Laien, um zu beweisen, daß diese

"Landflächen" zwischen dunklen Bändern schwimmende

Eisschollenfelder sein können.

Man darf hier einer gewissen Unbeständigkeit des Kanalnetzes gedenken und sich erinnern, daß auch die "Uferlinien" nicht immer die gleichen waren, der launenhaften Erscheinungsform der Kanäle im einzelnen nicht zu gedenken. Da sei nur auf zwei Umstände verwiesen! Einmal steht der Mars in seiner sehr exzentrischen Bahn der Sonne bald auf gut 200, bald nur auf fast 250 Millionen km nahe; zum andern kann von außen her der mächtige Planet Jupiter seinen anziehenden Einfluß geltend machen, allerdings günstigenfalles nur kurze Zeit und auf eine Entfernung von nahe 500 Millionen km. Mars mußte also in einer frühen Bildungsepoche, als die Überkrustung seines Ozeans mit Eis noch nicht weit vorgeschritten war, merklichen Fluten und recht deutlich wechselnden Wirkungen der Flutfaktoren unterworfen gewesen sein, die, wenn wir bedenken, daß die Bahnexzentrizität früher wohl noch größer war, eine ruhige Eisbedeckung der äquatorialen Zone niemals zuließen. Da aber einerseits die sehr bedeutende Unterkühlung der Außenseite eine beständige Überkrustung einleitete, so mußte diese andererseits infolge der täglichen Sonnenfluten, besonders aber in den unregelmäßig kombinierten und verschieden intensiven Perioden der Konjunktionen des Marsaphels mit Jupiter immer wieder gewaltsam aufbrechen und zwar, wenn wir von den kleinen durch die Marsrotation bedingten täglichen Fluten absehen, alle zwei Jahre mindestens monatelang einmal viel stärker werden (Perihel) und wochenlang entweder stärker oder schwächer als sonst im Tagesdurchschnitt (je nach dem Stundenwinkel Jupiters bei Oppositionen); in summa: die Äquatorregionen hatten niemals Ruhe. Und wenn diese Störungen auch nicht hingereicht haben sollten, für sich allein einmal vorhandene Sprünge in der Eisbedeckung offen zu halten, so erlitt Mars, wie später zu begründen, so starke Aufregungen durch die Einverleibung zahlreicher Eisplanetoiden, daß schon hierdurch die gleichmäßige Ausbildung seiner Ozeankruste verhindert blieb.

Die Wunden blieben offen. Damit soll nicht etwa gesagt sein, daß deswegen die Kruste nicht dicker werden konnte; vielmehr wurden die Risse zwischen den Eisschollen nur niemals tief überfroren und konnten bis auf den heutigen Tag bei den gewöhnlichsten Druckunterschieden der quellenden Flut den Weg öffnen.

So ist die Zertrümmerung gerade der mittleren Zone des Planeten klar als Ursache der Kanalbildung zu erkennen. Stellen wir uns also die Marsoberfläche von der äquatorialen bis hoch in die gemäßigten Regionen hinein als einen Gürtel schwimmender Schollenfelder vor, so sehen wir Grund und Folgen der Fluten unmittelbar ein. Der Marsozean ist beweglich genug, um der Anziehung nachzugeben und die Kruste mit emporzuheben; aber das flüssige Element folgt leichter und rascher dem Impulse als der trägere Eispanzer, so daß Wasser aus Rissen und Lücken emporquillt, die Ufergegenden überflutet und so durch Benetzung und Bildung von Jungeis dunkler (reflexionsfähiger) färbt. Ein Spalt braucht also nur schmal zu sein und kann nach geschehenem Wasseraustritte doch ein breites Band erzeugen, genau wie ein Riß im Eise einer Schlittschuhbahn einen breiten dunklen Streifen gibt, wenn das Wasser sich infolge starker Belastung der Eisfläche zu dem Risse herauspreßt. Auch ein schmaler Spalt wird demnach als breiter "Kanal" erscheinen können. An der Kreuzungsstelle zweier oder mehrerer Spalten aber wird eine große Überflutungsfläche auftreten und uns als "See" gelten. Verläuft ein Riß von gewisser Breite bis zum Verschwinden, so muß auch der dunkle Streifen allmählich sich verlieren. Zwei benachbarte Bruchlinien endlich können ihre Zwischenregionen völlig überfluten lassen, so daß kein "Kanal", sondern ein sehr breites dunkles Band erzeugt wird, womit die Haupttypen der Erscheinungen bezeichnet wäre.

Man darf hier einer gewissen Unbeständigkeit des Kanalnetzes gedenken und sich erinnern, daß auch die "Uferlinien" nicht immer die gleichen waren, der launenhaften Erscheinungsform der Kanäle im einzelnen nicht zu gedenken. Da sei nur auf zwei Umstände verwiesen! Einmal steht der Mars in seiner sehr exzentrischen Bahn der Sonne bald auf gut 200, bald nur auf fast 250 Millionen km nahe; zum andern kann von außen her der mächtige Planet Jupiter seinen anziehenden Einfluß geltend machen, allerdings günstigenfalles nur kurze Zeit und auf eine Entfernung von nahe 500 Millionen km. Mars mußte also in einer frühen Bildungsepoche, als die Überkrustung seines Ozeans mit Eis noch nicht weit vorgeschritten war, merklichen Fluten und recht deutlich wechselnden Wirkungen der Flutfaktoren unterworfen gewesen sein, die, wenn wir bedenken, daß die Bahnexzentrizität früher wohl noch größer war, eine ruhige Eisbedeckung der äquatorialen Zone niemals zuließen. Da aber einerseits die sehr bedeutende Unterkühlung der Außenseite eine beständige Überkrustung einleitete, so mußte diese andererseits infolge der täglichen Sonnenfluten, besonders aber in den unregelmäßig kombinierten und verschieden intensiven Perioden der Konjunktionen des Marsaphels mit Jupiter immer wieder gewaltsam aufbrechen und zwar, wenn wir von den kleinen durch die Marsrotation bedingten täglichen Fluten absehen, alle zwei Jahre mindestens monatelang einmal viel stärker werden (Perihel) und wochenlang entweder stärker oder schwächer als sonst im Tagesdurchschnitt (je nach dem Stundenwinkel Jupiters bei Oppositionen); in summa: die Äquatorregionen hatten niemals Ruhe. Und wenn diese Störungen auch nicht hingereicht haben sollten, für sich allein einmal vorhandene Sprünge in der Eisbedeckung offen zu halten, so erlitt Mars, wie später zu begründen, so starke Aufregungen durch die Einverleibung zahlreicher Eisplanetoiden, daß schon hierdurch die gleichmäßige Ausbildung seiner Ozeankruste verhindert blieb.

Die Wunden blieben offen. Damit soll nicht etwa gesagt sein, daß deswegen die Kruste nicht dicker werden konnte; vielmehr wurden die Risse zwischen den Eisschollen nur niemals tief überfroren und konnten bis auf den heutigen Tag bei den gewöhnlichsten Druckunterschieden der quellenden Flut den Weg öffnen.

So ist die Zertrümmerung gerade der mittleren Zone des Planeten klar als Ursache der Kanalbildung zu erkennen. Stellen wir uns also die Marsoberfläche von der äquatorialen bis hoch in die gemäßigten Regionen hinein als einen Gürtel schwimmender Schollenfelder vor, so sehen wir Grund und Folgen der Fluten unmittelbar ein. Der Marsozean ist beweglich genug, um der Anziehung nachzugeben und die Kruste mit emporzuheben; aber das flüssige Element folgt leichter und rascher dem Impulse als der trägere Eispanzer, so daß Wasser aus Rissen und Lücken emporquillt, die Ufergegenden überflutet und so durch Benetzung und Bildung von Jungeis dunkler (reflexionsfähiger) färbt. Ein Spalt braucht also nur schmal zu sein und kann nach geschehenem Wasseraustritte doch ein breites Band erzeugen, genau wie ein Riß im Eise einer Schlittschuhbahn einen breiten dunklen Streifen gibt, wenn das Wasser sich infolge starker Belastung der Eisfläche zu dem Risse herauspreßt. Auch ein schmaler Spalt wird demnach als breiter "Kanal" erscheinen können. An der Kreuzungsstelle zweier oder mehrerer Spalten aber wird eine große Überflutungsfläche auftreten und uns als "See" gelten. Verläuft ein Riß von gewisser Breite bis zum Verschwinden, so muß auch der dunkle Streifen allmählich sich verlieren. Zwei benachbarte Bruchlinien endlich können ihre Zwischenregionen völlig überfluten lassen, so daß kein "Kanal", sondern ein sehr breites dunkles Band erzeugt wird, womit die Haupttypen der Erscheinungen bezeichnet wäre.

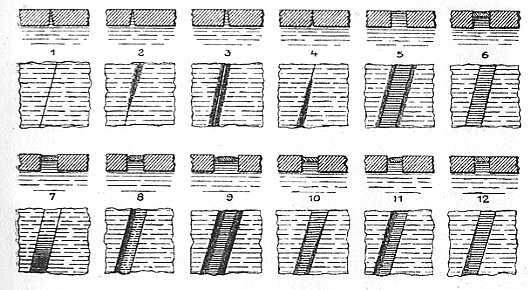

(Bildquelle: Buch "Der Mars, ein uferloser

Eis-Ozean" von H. Fischer, 1924)

Abb. 3. Das Wesen der sog. "Marskanal"verdoppelung im Sinne der Glacial-Kosmogonie. Die 4 Eckbilder I, II, III und IV sollen die nach vielen Jahrmillionen zu bemessende Tiefenzunahme des Marsozeans durch den Eisplanetoideneinfang versinnlichen. Deren in regelmäßige "Eistafeln" aufgeteilte weiße Flächen dagegen stellen je einen Bruchteil der freischwimmenden Glazialsphäre des Mars dar; ihre schematische gradnetzartige Zerteilung soll als vereinfachende Voraussetzung die Erklärung der im mittleren Figurenteile im größeren Maßstabe dargestellten "Kanalverdoppelungen" erleichtern (Zeichnung Hörbigers).

Abb. 3. Das Wesen der sog. "Marskanal"verdoppelung im Sinne der Glacial-Kosmogonie. Die 4 Eckbilder I, II, III und IV sollen die nach vielen Jahrmillionen zu bemessende Tiefenzunahme des Marsozeans durch den Eisplanetoideneinfang versinnlichen. Deren in regelmäßige "Eistafeln" aufgeteilte weiße Flächen dagegen stellen je einen Bruchteil der freischwimmenden Glazialsphäre des Mars dar; ihre schematische gradnetzartige Zerteilung soll als vereinfachende Voraussetzung die Erklärung der im mittleren Figurenteile im größeren Maßstabe dargestellten "Kanalverdoppelungen" erleichtern (Zeichnung Hörbigers).

Nun kommt aber ein ganz

unerwartetes Moment hinzu. Mars ist nicht

Trabant, dessen Ozeankugelschale exzentrisch zum Hauptplaneten

hereinhinge wie beim Monde, und er ist noch im Besitze seiner Rotation,

an der die Kugelschale teilnimmt; somit konnte sich das eisige

Kugelgewölbe schon frühe, wenigstens an den Polen mit

geringen Störungseffekten, derart festigen, daß es

unbeschadet äquatorialer Fluten und Aufbrüche eine dem

Durchmesser des Planeten entsprechende Wölbung bekam. Diese

Wölbung blieb im allgemeinen dieselbe; aber der Planet blieb nicht

der alte, denn er bekam ja fortwährend und hauptsächlich in

niedersten Breiten Eiszufluß. Seine Ozeanmasse und damit

sein Durchmesser wuchs, seine Hülle wurde zu enge. So sehen

wir denn hauptsächlich die Südpolarkalotte mit ihrem Rande,

dessen Wölbung (Krümmungsradius) für den heute

wasserreicheren Mars etwas zu klein ist, überflutet, und ebenso

sehen wir die Schollenkomplexe der Äquatorzone, die durch riesig

tiefe Brüche getrennt sind, zu eng oder zu kurz geworden, weil der

Bauch des Planeten zu weit geworden ist: die Kruste schließt

nicht mehr. Quillt Wasser zwischen die Schollen, so

überflutet es beiderseits ihre Ränder und macht den

vielleicht mäßig breiten Spalt zu einem scheinbar

mächtigen Kanale. Die zu Anfang der Bildungszeit noch engen

Zwischenräume waren während langer kosmischer Zeiträume

immer weiter und weiter, die Schollen immer mehr außer

Fühlung gebracht worden; die Zwischenräume aber konnten wegen

der Beweglichkeit des Schollengürtels niemals fest zusammenfrieren

oder dauernd überbrückt werden. Immer blieben die

Schollenränder durch schmale Spalten getrennt, deren sich dunkel

färbender, viel breiterer Saum eben als "Kanal" gilt. Das

immer erneut emporquellende Material aber gefriert rasch und

überbrückt so den Spalt notdürftig, aber lange, lange

nicht in nur annähernd seiner Tiefe, bezw. der Krustendicke.

Die nächste Flut kann dieses dünne Band Neueis am rechten und

linken oder an jedem Ufer losbrechen: dann gibt es die eine oder andere

Komponente eines "Doppelkanals" im Teleskope zu sehen, oder beide

zugleich.

So sehen wir denn aus dem Spalte allmählich den "Kanal", dann den immer breiter werdenden bandförmigen Zwischenraum entstehen. Zuerst brachte das austretende Wasser auch nur einen schmalen Streifen Neueis zuwege; in späteren Epochen konnte aus der Verschmelzung der an beiden Bruchrändern des übereisten Zwischenraumes erzeugten dunklen Bänder ein einziges, immer breiter auftretendes Band entstehen; endlich mochte das Jungeis einmal nur einseitig vom Ureis losbrechen und wieder einen schmalen "Kanal" erzeugen, der bald am einen, bald am anderen Ufer des gewöhnlichen breiten Streifens auftrat; noch später aber blieben beide an je einem Ufer erzeugten "Kanäle" isoliert und auch von der Erde aus einzeln sichtbar und gelten dann als "Doppelkanal".

So sehen wir denn aus dem Spalte allmählich den "Kanal", dann den immer breiter werdenden bandförmigen Zwischenraum entstehen. Zuerst brachte das austretende Wasser auch nur einen schmalen Streifen Neueis zuwege; in späteren Epochen konnte aus der Verschmelzung der an beiden Bruchrändern des übereisten Zwischenraumes erzeugten dunklen Bänder ein einziges, immer breiter auftretendes Band entstehen; endlich mochte das Jungeis einmal nur einseitig vom Ureis losbrechen und wieder einen schmalen "Kanal" erzeugen, der bald am einen, bald am anderen Ufer des gewöhnlichen breiten Streifens auftrat; noch später aber blieben beide an je einem Ufer erzeugten "Kanäle" isoliert und auch von der Erde aus einzeln sichtbar und gelten dann als "Doppelkanal".

(Bildquelle: Buch "Der Mars, ein uferloser

Eis-Ozean" von H. Fischer, 1924)

Abb. 4. Zwölf verschiedene Vorgänge der einfachen und doppelten "Kanal"bildung auf Mars in

formelhafter Querschnitt- und Grundrißdarstellung (nach Hörbiger).

Abb. 4. Zwölf verschiedene Vorgänge der einfachen und doppelten "Kanal"bildung auf Mars in

formelhafter Querschnitt- und Grundrißdarstellung (nach Hörbiger).

(Bildquelle: Buch "Der Mars, ein uferloser

Eis-Ozean" von H. Fischer, 1924)

Abb. 5. Vier verschiedene Möglichkeiten der einfachen und doppelten "Kanalbildung" auf Mars in formelhafter Darstellung. Oben vertikaler Schnitt durch das freischwimmende Ureis mit Querschnitten durch verschiedene, weit auseinandergewichene alte Sprungränder und dazwischengebaute Jungeisstreifen. Unten Draufsicht auf die Oberfläche des Ureises nebst Darstellung der Sprungrandüberflutungen durch Querbeschraffung. 1 = ein noch wenig erweiterter Sprung im Ureise mit schmalen Jungeisstreifen. Beim Wiederaufbruch findet das aufsteigende Wasser erst eine kleine Senke vor, die es sofort erfüllt, und überlaufend beflutet es die Sprungränder in durchaus gleicher Breite und gefriert sofort als einfache, von der Erde aus sichtbare dunkle Linie nieder. 2 = derselbe Vorgang bei viel weiter auseinandergewichenen Sprungrändern. Das austretende Wasser erfüllt jetzt wohl auch noch die ganze Breite der durch den Jungeisstreifen gebildeten Niederung, ohne sie überborden zu können. Das Ergebnis ist ein von der Erde aus besonders gut sichtbarer breiter, scharf begrenzter Dunkelstreifen. 3 = derselbe Vorgang wie in 2 bei noch weiter auseinandergewichenen Sprungrändern. Das beiderseits austretende Wasser vermag nicht nur die geringe Senkung nicht mehr zu erfüllen, sondern es fließen die beiderseitigen Beflutungswellen auch schon nicht mehr ineinander. Es ergeben sich zwei feinere parallele Linien, die natürlich auch dann noch sichtbar bleiben, wenn die Überflutung nieder- und die Berstung wieder zugefroren ist. 4 = ähnlicher Vorgang bei sehr weit auseinandergewichenen Rändern eines sehr alten Ureissprunges. Der Jungeisstreifen mag schon die Dicke des Ureises erlangt haben und seine Oberfläche bildet daher auch keine Senkung in der Eisoberfläche mehr. Das austretende Wasser ergießt sich zu beiden Seiten beider Sprungränder, und nach seinem Niedergefrieren bleibt einer sehr breitgeleisige Doppellinie gut sichtbar. Manchmal bricht in 3 und 4 der Jungeisstreifen nur einerseits vom Ureise los, um eine einfache Dunkellinie zu erzeugen (Zeichnung Hörbigers).

Abb. 5. Vier verschiedene Möglichkeiten der einfachen und doppelten "Kanalbildung" auf Mars in formelhafter Darstellung. Oben vertikaler Schnitt durch das freischwimmende Ureis mit Querschnitten durch verschiedene, weit auseinandergewichene alte Sprungränder und dazwischengebaute Jungeisstreifen. Unten Draufsicht auf die Oberfläche des Ureises nebst Darstellung der Sprungrandüberflutungen durch Querbeschraffung. 1 = ein noch wenig erweiterter Sprung im Ureise mit schmalen Jungeisstreifen. Beim Wiederaufbruch findet das aufsteigende Wasser erst eine kleine Senke vor, die es sofort erfüllt, und überlaufend beflutet es die Sprungränder in durchaus gleicher Breite und gefriert sofort als einfache, von der Erde aus sichtbare dunkle Linie nieder. 2 = derselbe Vorgang bei viel weiter auseinandergewichenen Sprungrändern. Das austretende Wasser erfüllt jetzt wohl auch noch die ganze Breite der durch den Jungeisstreifen gebildeten Niederung, ohne sie überborden zu können. Das Ergebnis ist ein von der Erde aus besonders gut sichtbarer breiter, scharf begrenzter Dunkelstreifen. 3 = derselbe Vorgang wie in 2 bei noch weiter auseinandergewichenen Sprungrändern. Das beiderseits austretende Wasser vermag nicht nur die geringe Senkung nicht mehr zu erfüllen, sondern es fließen die beiderseitigen Beflutungswellen auch schon nicht mehr ineinander. Es ergeben sich zwei feinere parallele Linien, die natürlich auch dann noch sichtbar bleiben, wenn die Überflutung nieder- und die Berstung wieder zugefroren ist. 4 = ähnlicher Vorgang bei sehr weit auseinandergewichenen Rändern eines sehr alten Ureissprunges. Der Jungeisstreifen mag schon die Dicke des Ureises erlangt haben und seine Oberfläche bildet daher auch keine Senkung in der Eisoberfläche mehr. Das austretende Wasser ergießt sich zu beiden Seiten beider Sprungränder, und nach seinem Niedergefrieren bleibt einer sehr breitgeleisige Doppellinie gut sichtbar. Manchmal bricht in 3 und 4 der Jungeisstreifen nur einerseits vom Ureise los, um eine einfache Dunkellinie zu erzeugen (Zeichnung Hörbigers).

(Bildquelle: Buch "Der Mars, ein uferloser

Eis-Ozean" von H. Fischer, 1924)

Abb. 6. Die beiden linken Bilder zeigen Schiaparellis Aufnahme dieser Nilusgegend aus den Jahren 1882 und 1886 mit scheinbar

ganz verschiedenen Schleusenstellungen der vermeintlichen Doppelkanäle. Das rechte Bild bringt die Lösung im Sinne

der Glacial-Kosmogonie (Zeichnung Hörbigers).

Abb. 6. Die beiden linken Bilder zeigen Schiaparellis Aufnahme dieser Nilusgegend aus den Jahren 1882 und 1886 mit scheinbar

ganz verschiedenen Schleusenstellungen der vermeintlichen Doppelkanäle. Das rechte Bild bringt die Lösung im Sinne

der Glacial-Kosmogonie (Zeichnung Hörbigers).

Gegen die Existenz von

Parallelkanälen wurden schon die

wunderlichsten Argumente ins Feld geführt, um sie als optische

Täuschungen hinzustellen. Aber selbst wenn ihre Distanz nur

0,"5 beträgt , so ist eine Wahrnehmung beider Linien eine

verhältnismäßig leichte Sache, wenn nur das

beobachtende Auge dafür geeignet ist. Am Monde sieht man oft

Rillen, die nicht breiter sind, durch ihren Schlagschatten und die

Helligkeit des gegenüberliegenden Ufers wohl charakterisiert, kann

sogar feine Abweichungen vom geraden Verlaufe der Linien bei mittleren

Vergrößerungen unterscheiden. Wieviel mehr wird man

zwei gerade Linien auffassen müssen, die kein weiteres Detail

haben, und wieviel mehr muß ein "Doppelkanal" zwischen lauter

einfachen "Kanälen" auf Mars von einem geübten Beobachter als

reelle Wahrnehmung gewürdigt werden! Die Norm wie die

"Anomalie" der Linienbildung sind also gleich gut erklärbar.

Da aber das - wenn auch nur kurze Zeit "offene" - Wasser Reifbildung

begünstigt, so werden nach Beruhigung der mit jedem Marsjahre und

wohl mit gewissen Marslängen in der Bahn sich wiederholenden

Aufbrüche und "Kanalbildungen" dieses Zeichen ehemaliger

Kräfteentfaltung einfach mit Reif bedeckt und ausgelöscht,

bis wieder ihre Zeit gekommen ist.

Man wird da einwenden,

daß aber doch die Polkappen sehr deutlich

Schneefälle und Schneeschmelze zeigen. Auch Verfasser dieser

Zeilen hat das oft gesehen; aber nach der jetzt gewordenen

Aufklärung ist das weiter nichts als Reifansatz, der von

äußerster Dünnheit sein kann, und allmähliche

Überflutung vom Polkappenrande aus, so daß diese im

Tiefertauchen immer mehr dunkel - manche Beobachter reden von

grünlichem Tone - gefärbt wurde. Selbstredend

würde im "Marssommer", d.h. in derjenigen Zeit, in welcher der

eine Pol zur Sonne hereingeneigt erscheint, unter irdisch gedachten

Verhältnissen eine Schneeschmelze eintreten - aber nicht auf einem

atmosphärelosen Mars. Hier bedeutet die "Sommerzeit" nach

unseren Begriffen ein Heraufrücken der Sonnenfluten in höhere

Breiten, so daß jetzt die Ränder der jeweils der Sonne

gegenüber geneigten Polhalbkugel aus Eis untertauchen, bezw.

überschwemmt und ihre Reifschichten durchnäßt und neu

überfroren werden müssen.

Die vorstehenden

Aufklärungen sollen nur einigermaßen

brauchbare Führer sein in die Gedankenfolge, in der das Detail der

Marserscheinungen bereits ausgearbeitet vorliegt. Es wäre

ja, um die Lösung derartiger Probleme sehr gut bestellt, wenn man

auf ein paar Druckseiten mit Hilfe einer einleuchtenden Voraussetzung

Fragen definitiv beantworten könnte, deren Grundlage selbst der

beobachtenden Astronomie noch manche Schwierigkeiten bereiten

wird.

Inwieweit wir mit unseren ganz neuartigen Erklärungen Vertrauen und Glauben erwecken können, ist erst dann ein Urteil zu gewinnen, wenn der Leser sich selbst intensiv mit der Glacial-Kosmogonie beschäftigt. Auch ist schlechterdings kaum anzunehmen, daß jemand der seine Studien und die Erklärungen unserer Studien ernst nimmt, sofort als Anhänger dieser Auslegungen in unsere Reihe einschwenken wird; trotzdem dürfte die vorstehende textliche und bildliche Behandlung der Erscheinungen der Marsoberfläche einen doppelt begründeten Anlaß zur Prüfung der Sachlage abgeben. Niemand wird besser die Unzulänglichkeit einer in allen Punkten und nach allen Richtungen unter dem Zwange äußerer Verhältnisse abgekürzten Darstellungen fühlen als wir selbst; wenn also auch keine volle Befriedigung aus der vorläufigen Lösung geschöpft werden sollte, so sei nochmals darauf verwiesen, daß wir bereits über eine eingehendere Detailbearbeitung verfügen, welche zu geeigneter Zeit ihre Dienste leisten wird. Siehe hierzu das Buch von Hanns Fischer: "Mars - ein uferloser Eis-Ozean".

Inwieweit wir mit unseren ganz neuartigen Erklärungen Vertrauen und Glauben erwecken können, ist erst dann ein Urteil zu gewinnen, wenn der Leser sich selbst intensiv mit der Glacial-Kosmogonie beschäftigt. Auch ist schlechterdings kaum anzunehmen, daß jemand der seine Studien und die Erklärungen unserer Studien ernst nimmt, sofort als Anhänger dieser Auslegungen in unsere Reihe einschwenken wird; trotzdem dürfte die vorstehende textliche und bildliche Behandlung der Erscheinungen der Marsoberfläche einen doppelt begründeten Anlaß zur Prüfung der Sachlage abgeben. Niemand wird besser die Unzulänglichkeit einer in allen Punkten und nach allen Richtungen unter dem Zwange äußerer Verhältnisse abgekürzten Darstellungen fühlen als wir selbst; wenn also auch keine volle Befriedigung aus der vorläufigen Lösung geschöpft werden sollte, so sei nochmals darauf verwiesen, daß wir bereits über eine eingehendere Detailbearbeitung verfügen, welche zu geeigneter Zeit ihre Dienste leisten wird. Siehe hierzu das Buch von Hanns Fischer: "Mars - ein uferloser Eis-Ozean".

Unsere kurze Darlegung soll

zeigen, daß unser Schlüssel die

Geheimnisse auch dieser Nachbarwelt erschließt, daß es

dieselben sind, die der Mond birgt und von jeher geborgen hat, nur

daß Mars noch als selbständiger Planet seine

ursprünglichen Züge bewahrt hat, während der Mond ins

Trabantenverhältnis geriet und so nachträglich eine

äußerlich abweichende Zeichnung und Modellierung

erhielt. Wer objektiv die Beobachtungstatsachen - die

ungedeuteten - mit diesem glacialtheoretischen Maßstabe

mißt, kann nicht zweifelhaft sein, in welchem Grade die

Rätsel des Mars lösbar sind.

Hörbiger/Fauth

(Quellenauszug aus dem Buch "Glazial-Kosmogonie" von Hörbiger/Fauth, 1925, R. Voigtländer Verlag, Leipzig

Bildquellen: aus dem Buch "Glazial-Kosmogonie" von Hörbiger/Fauth, 1925 und aus dem Buch "Der Mars, ein uferloser Eis-Ozean" von H. Fischer, 1924,

R. Voigtländer Verlag, Leipzig)

Anmerkung die WEL-Privatinstitutsleitung:

die NASA gab am 30.9.2008 bekannt, daß sie Schneefall auf dem Mars beobachtet habe.

Dabei hatte man, wie aus dem obigen Artikel hervorgeht, bereits vor zirka 100 Jahren eine Art von Schnee auf dem Mars entdeckt.

Also nichts Neues von seiten der NASA. Oder versucht man hier und da ein wenig glacialkomogonische Erkenntnis miteinzubauen - da diese der Wahrheit entspricht -, ohne die Väter dieser Erkenntnis zu nennen?