| Zurück |

Impressum

Datenschutz

(Hinweis: Es empfiehlt sich, den vorigen Aufsatz "Stammt der Mensch vom Affen ab oder der Affe vom Menschen?" zu lesen, um den hierauf folgenden Aufsatz zu verstehen.)

Körpermerkmale des sagenhaften Urmenschen

Es ist uns wahrscheinlich

geworden, daß der Mensch in vielen

wechselnden Gestalten immerhin so uralt sein kann, daß Sagengut

von ihm, wenn auch noch so zusammenhangslos, überliefert sein

könnte aus Zeiten, die wir nach der landläufigen Lehre zwar

als erd- und lebensgeschichtlich, nicht aber als

menschheitsgeschichtlich anzusehen hätten. Von der Art und

dem Weg der "Überlieferung" sei hier noch abgesehen. Ist

nach unserer Lehre der Mensch als Mensch so alt, wie wir es zu

begründen versuchten und es jetzt annehmen wollen, und sind Mythen

und Sagen vielfach oder vielleicht größtenteils

vorweltliches, wenn auch längst nicht mehr ursprüngliches und

vielfach entstelltes Wissensgut, dann dürfen wir auch zu dem

Versuch fortschreiten, den die vorausgehenden Abschnitte (s.

obigen. Hinweis!) einleiten sollten: aus den Sagen und Mythen

nun einmal ein Weltbild aufzubauen, wie es der vorweltliche Mensch um

sich und in sich gehabt haben könnte, seine Umwelt und seine

eigene Gestalt und Seele zu ermitteln, indem wir uns in die Mythen und

Sagen und Kosmogonien einfühlen, ihren Kern zu gewinnen streben

und sie naiv als naturhistorische Erzählungen nehmen. So

bekommen sie umgekehrt dokumentarischen Wert, indem wir ihre Inhalte

nach jenen Urzeiten hin ausbreiten.

Daß man den älteren

Menschen fossil noch nicht gefunden hat,

liegt vermutlich daran, daß er in Gebieten lebte, die heute

größtenteils verschwunden sind, wie etwa der große,

von Südafrika bis Madagaskar über Indien und Australien bis

in die polynesische Inselwelt hinein sich erstreckende

Gondwanakontinent oder -archipel (Fig

.1); oder daß andere Gebietsteile, die etwa noch den

Schauplatz seines Daseins bilden konnten, geologisch so gut wie nicht

erforscht sind.

Fig.1 (Bildquelle/-text: Buch "Urwelt, Sage und

Menschheit" v. Edgar Dacqué, 8. Aufl. 1938, R. Oldenbourg)

Schematische Skizze der Lage des Gondwanalandes zur Permzeit. Im Borden das asiatische Angoraland. Die heutigen Landgrenzen existieren noch nicht. (Original.)

Schematische Skizze der Lage des Gondwanalandes zur Permzeit. Im Borden das asiatische Angoraland. Die heutigen Landgrenzen existieren noch nicht. (Original.)

In dieser Hinsicht ist von der

dereinstigen gründlichen

Untersuchung gewisser afrikanisch-indisch-australischer oder

polynesischer Schichtsysteme des mesozoischen und

spätpaläozoischen Erdzeitalters besonders viel zu

erwarten. Wer also unseren Standpunkt vom hohen Alter des

Menschenstammes teilt, wird es nicht verwunderlich finden, wenn eines

Tages in solchen südlichen, dem alten Gondwanaland

angehörenden Landformationen Abdrücke von Fußspuren,

Skelettreste, Gegenstände, Gräber oder Baureste eines

vorweltlichen Menschenwesens gefunden werden. Daß aber

Menschenskelette und auch Gegenstände, selbst dort, wo der Mensch

einmal zahlreich und in hohem Kulturzustand gelebt hat,

äußerst selten erscheinen, zeigt nicht nur die allgemeine

Schwierigkeit, selbst in gut erhaltenen, vom Spätmenschen

bewohnten Höhlen solcher Reste habhaft zu werden, sondern auch die

Tatsache, aus dem hellsten Licht der Nahgeschichte, also etwa den

Franken, ja sogar den Menschen der verflossenen Jahrhunderte kann mehr

nennenswerte Reste im Boden finden, verglichen mit ihrer Zahl und

Kulturhöhe. Denn damit etwas fossil wird, sind so

außerordentlich günstige Umstände nötig, daß

man sie im allgemeinen nur im Flachmeer bei rascher Sedimentation

erwarten darf und auch nur in flachmeerverlassenen gehobenen Böden

aus der Vorwelt in ausgiebigerem Maße hat. Wenn auf dem

Land Sedimentationen mit reicherer Fossileinbettung vorkommen, dann

gehen solche Lage in ihrer Entstehung fast stets auf katastrophale

Ereignisse zurück, etwa auf Vulkanausbrüche, bei denen

ungeheure Staub- und Aschenmassen herunterkommen und in

kürzester Zeit alles bedecken, oder indem dabei entstehende

Schlammregen und Schlammströme rasch alles ersäufen und

eindecken; oder auf rasche Flußverlegungen mit großen Sand-

und Schlammtransporten; oder auf ein rasches Versinken von Tieren in

Sümpfen. Beispiele für das Erste ist aus

geschichtlicher Zeit die Verschüttung von Pompeji, wo wir

tatsächlich eine Menschenansiedelung wie fossil finden und die

Körperabdrücke der Menschen dazu. In den

nordamerikanischen Bridger beds

haben wir die Überreste einer jungtertiärzeitlichen Sumpf-

und Seenlandschaft mit reichem Tier- und Pflanzenleben, welche von

vulkanischen Tuffmassen überdeckt wurden, wahrscheinlich von

erstickenden Gasen und Dämpfen begleitet, welche die dort lebende

Welt mit einem Schlage töteten und alsbald unter Bedeckung fossil

werden ließen; und das nicht nur einmal, sondern mehrere

Male. In derartigen Schichtsystemen könnten wohl einmal

tertiärzeitliche Menschenspuren, wenn auch nur in Form von

Gebrauchswerkzeugen entdeckt werden. Die Pithecanthropusschichten

auf Java, in denen der seinerzeit vielberufene Rest des Affenmenschen

gefunden wurde, sind solche, später von Flüssen wieder

umgelagerte diluvialzeitliche vulkanische Aschen. Auch aus sehr

alter erdgeschichtlicher Zeit gibt es, insbesondere im Süden, wie

schon erwähnt, solche und ähnliche Ablagerungen, und es ist

deshalb nicht ausgeschlossen, daß wir gerade in terrestren

Schichtsystemen vorweltlichen Alters einmal einen glücklichen Fund

ältester Menschenformen oder ihrer Kulturreste machen werden, der

dann wahrscheinlich auf eine katastrophale Einlagerung zurückgehen

wird. Unterdessen müssen wir uns mit anderen Hinweisen

begnügen und aus den Sagen das entnehmen, was wir von

Körpermerkmalen urältester Menschenrassen überliefert

bekommen und es anatomisch wie entwicklungsgeschichtlich prüfen

und tunlichst klarstellen.

Schon im vorigen Abschnitt (s.

obigen Hinweis!) wurde

auf die von Klaatsch behandelte Tatsache hingewiesen, daß jene

alten Reptil- oder, was wahrscheinlicher ist, Amphibienfährten aus

dem mitteldeutschen Sandstein der Perm-Triaszeit sehr an embryonal

gestaltete menschliche Hände erinnern. Diese Handform steht

in Zusammenhang mit dem bis zu einem gewissen Grade aufrechten Gang

solcher Tiere und den opponierbaren Daumen. Das alles ist in

mesozoischer Zeit typisch entwickelt als Zeitcharakter, wie früher

schon gezeigt wurde. Von Menschen mit einem von den Späteren

abweichenden Charakter der Hand ist nun in den Sagen gelegentlich die

Rede. So heißt es in einer Überlieferung der Juden:

die Hände aller Menschenkinder vor Noah "waren noch ungestaltig

und wie geschlossen, und die Finger waren nicht getrennt

voneinander. Aber Noah ward geboren, und siehe, an seinen

Händen waren die Finger einzeln und jeder für sich" (1). Hierzu liefert das

babylonische Gilgameschepos eine auffallende Parallele (2). Da fährt

Gilgamesch, der Gottmensch, ins Totenreich zu seinem Ahn Utnapischtim,

bei dem er sich Rats über Leben und Tod erholen will. Und

als er mit dem Schiffe über das Meer kommt, steht Utnapischtim

drüben am Ufer und wundert sich über den Ankömmling:

Ut-napistim - nach der

Ferne hin schaut [sein Antlitz],

Er redet zu sich und [sagt] das Wort ....

"Warum .... fährt einer [im Schiffe], der nicht zu mir gehört(?)?

"Der da kommt, ist doch gar kein Mensch,

"Die Rechte eines Ma[nnes(?) hat er doch nicht].

"Ich blicke hin, aber nicht [verstehe ich es]."

Er redet zu sich und [sagt] das Wort ....

"Warum .... fährt einer [im Schiffe], der nicht zu mir gehört(?)?

"Der da kommt, ist doch gar kein Mensch,

"Die Rechte eines Ma[nnes(?) hat er doch nicht].

"Ich blicke hin, aber nicht [verstehe ich es]."

Hier wundert sich also der Ahn

über die Rechte - das ist doch ganz

offenkundig die Hand und nicht die rechte Seite - des Nachfahren.

Ohnehin scheinen sie sich im Anschluß an diese

Handverschiedenheit über ihre nicht ganz gleiche

Körpergestalt auseinandergesetzt zu haben. Denn abgesehen

davon, daß Utnapischtim schon beim Herannahen des Fremden den

Unterschied in der Hand bemerkt, müssen sie auch noch von ihrer

Unterschiedlichkeit gesprochen haben, mit dem Ergebnis:

Gilgames sagt zu ihm, zu

Ut-napistim, dem Fernen:

"Ich schau' dich an, Ut-napistim,

Deine Maße sind nicht anders, gerade wie ich bist auch du....."

"Ich schau' dich an, Ut-napistim,

Deine Maße sind nicht anders, gerade wie ich bist auch du....."

Wenn es nicht schon aus anderem

Zusammenhang klar wäre, daß

die dem Gilgamesch den Sintflutbericht übermittelnde Gestalt des

Utnapischtim nur der Ahne schlechthin ist, welchem die Erzählung

in den Mund gelegt wird, und daß umgekehrt auch Gilgamesch im

Mythos ein Anderer ist als der nachmalige babylonische historische

König, an dessen Namen man ehrend das Epos knüpfte, so ginge

auch aus der Bemerkung über die Hand und die Körpergestalt

hervor, daß der Utnapischtim des Totenreiches nicht deshalb der

biblische Noah ist, weil er die Sintflut erzählt, sondern

daß hier im Gegensatz zu der jüngeren Menschengestalt

überhaupt eine ältere über die von ihr erlebte Sintflut

berichtet. Die Heterogeneität des Gilgameschepos ist ja von

Greßmann schon dargetan; es ist darin, gleich Ilias und Odyssee,

Mythologisches und Junggeschichtliches,

Äußerlich-Historisches und Wesenhaft-Metaphysisches

verbunden, ja vielleicht vom späten Verfasser und Verwerter recht

unverstanden durcheinandergebracht. Hier ist nun klar, daß

Utnapischtim, der ja nach anderer Sage auch als fellbehaart gilt und

dieses Haar nach seiner Vertreibung aus dem Paradies verlor (3), eine ältere

Handform besaß; welche - das bleibt dahingestellt; und Gilgamesch

als der Spätere besitzt eine andersartige. Jedoch scheint

die Differenz nicht so groß gewesen zu sein, daß sich die

Gestalten nicht als gleichen Stammes erkannt hätten. Das

Totenreich, wo sie sich treffen und erkennen, ist ein transzendenter

Zustand, in dem Vergangenes nicht mit den äußeren Sinnen

wahrgenommen wird.

Wir haben es also bei

Utnapischtim mit einer uralten Menschengestalt zu

tun; er wird also nicht der Spätmensch mit der spreizbaren Hand,

sondern der ältere Typus mit embryonal verwachsenen Fingern

gewesen sein. Ob Gilgamesch selbst als jüngerer

Menschentypus die vollendet spreizbaren Finger schon hat, oder ob es

sich da um noch andere mögliche Zwischenstufen handelt,

läßt sich auf Grund der Sage nicht feststellen; aber so viel

mag festgehalten werden, daß wir uns in einem uralten Zeitkreis

damit befinden und daß die äußerlich verwachsene Hand

dem Zeitcharakter nach in den Gestaltungskreis des Mesozoikums

gehört, wo solche Verwachsungen einer vollkommen

fünffingerigen primitiven Extremität zwar bei Wassertieren,

aber auch in menschlich embryonaler Form bei jenen

Sandsteinfährten vorkommen. Später, wo erst mit Beginn

der Tertiärzeit die Säugetierentfaltung dem

Paläontologen deutlich sichtbar wird, ist die unreduzierte

fünffingerige Landextremität jedenfalls völlig

spreizbar. Wo sie äußerlich verwachsen ist, wie bei

manchen wasserbewohnenden Säugern, da ist sie entweder zugleich

reduziert und nicht mehr wie bei mesozoischen Wassertieren

vollzählig fünffingerig; oder sie gehört Formen an, die

man von Landsäugern ableiten muß, deren landbewohnende

Vorläufer auf mesozoische Herausbildung deuten, weil sie mit

Beginn der Tertiärzeit schon einseitig spezialisiert

dastehen.

Aus diesen, wenn auch geringen

Anhaltspunkten - bessere sehe ich

derzeit noch nicht - stelle ich die These auf, daß der die

Sintflut überdauernde Menschentypus mit der spreizbaren Hand

unserer Art mesozoisch ist und allerspätestens schon mit dem

Beginn der Tertiärzeit vollendet da war. Wir werden ihn im

Anschluß an die jüdische Überlieferung den "noachitischen Menschentypus"

nennen. Seine Großhirnentwicklung war wohl noch nicht so

hochspezialisiert wie die unsere und die des Diluvialmenschen.

Zu einem anderen bemerkenswerten Ausblick führt uns der Bericht über eine andere Menschenform, von der es heißt, daß sie ein Auge oben auf dem Schädel oder ein "Stirnauge" trug (9a).

Nirgends kann man deutlicher sehen, wie die völkische Ausgestaltung einer solchen Sage sich an Fossilfunde knüpfen kann, die in geschichtlicher Zeit gemacht wurden und dann zum Anlaß und zur Unterlage für eine Neuausgestaltung des uralten, urgeschichtlichen Kernes werden konnten. Abel hat so die homerische Ausgestaltung und Lokalisierung der Polyphemsage auf Reste des Zwergelefanten in sizilischen Höhlen zurückführen vermocht (4).

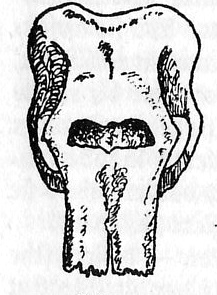

Polyphem ist der einäugige Riese mit dem großen Kyklopenauge auf der Stirn, der die schiffbrüchigen Genossen des herumirrenden Odysseus, die in seine Höhle eingedrungen waren, erschlägt und dann von dem schlauen Odysseus geblendet wird. "Nach der Vorstellung der homerischen Griechen", schreibt Abel, "hausten in Sizilien riesenhafte Menschen mit einem einzigen großen Auge auf der Mitte der Stirne. Warum gerade Sizilien als das Kyklopenland gegolten habe? In den unweit des Meeres liegenden Höhlen der Gegend um Messina und an vielen anderen Stellen, so bei Palermo und Trapani, finden sich auch heutigentags noch Skelettreste des eiszeitlichen Zwergelefanten. Man hat sie auch früher gefunden. Sieht man den Schädel eines solchen Zwergelefanten mit den Augen des Laien an, so fällt sofort das riesige Stirnloch auf (Fig. 2.).

Zu einem anderen bemerkenswerten Ausblick führt uns der Bericht über eine andere Menschenform, von der es heißt, daß sie ein Auge oben auf dem Schädel oder ein "Stirnauge" trug (9a).

Nirgends kann man deutlicher sehen, wie die völkische Ausgestaltung einer solchen Sage sich an Fossilfunde knüpfen kann, die in geschichtlicher Zeit gemacht wurden und dann zum Anlaß und zur Unterlage für eine Neuausgestaltung des uralten, urgeschichtlichen Kernes werden konnten. Abel hat so die homerische Ausgestaltung und Lokalisierung der Polyphemsage auf Reste des Zwergelefanten in sizilischen Höhlen zurückführen vermocht (4).

Polyphem ist der einäugige Riese mit dem großen Kyklopenauge auf der Stirn, der die schiffbrüchigen Genossen des herumirrenden Odysseus, die in seine Höhle eingedrungen waren, erschlägt und dann von dem schlauen Odysseus geblendet wird. "Nach der Vorstellung der homerischen Griechen", schreibt Abel, "hausten in Sizilien riesenhafte Menschen mit einem einzigen großen Auge auf der Mitte der Stirne. Warum gerade Sizilien als das Kyklopenland gegolten habe? In den unweit des Meeres liegenden Höhlen der Gegend um Messina und an vielen anderen Stellen, so bei Palermo und Trapani, finden sich auch heutigentags noch Skelettreste des eiszeitlichen Zwergelefanten. Man hat sie auch früher gefunden. Sieht man den Schädel eines solchen Zwergelefanten mit den Augen des Laien an, so fällt sofort das riesige Stirnloch auf (Fig. 2.).

Fig.2 (Bildquelle/-text: Buch "Urwelt, Sage und

Menschheit" v. Edgar Dacqué, 8. Aufl. 1938, R. Oldenbourg)

Elefantenschädel mit der Nasenöffnung, ein Stirnauge vortäuschend. Stark verkl. (Aus O. Abel, Kultur der Gegenwart a. a. O. 1914)

Elefantenschädel mit der Nasenöffnung, ein Stirnauge vortäuschend. Stark verkl. (Aus O. Abel, Kultur der Gegenwart a. a. O. 1914)

Es ist die Nasenöffnung;

die Augen stehen seitlich am Schädel. Die homerischen

Irrfahrer kannten den Elefantenschädel als solchen nicht; die

gewölbte Form ließ auch einen Vergleich mit einem

Menschenschädel am ehesten zu, und daraus ergab sich die

Vorstellung riesenhafter stirnäugiger Wesen. Seefahrer der

homerischen oder vorhomerischen Zeit waren wohl die ersten, welche von

diesen Giganten Kunde in ihre Heimat gebracht haben. Sie konnten

in einer Strandhöhle Siziliens Schutz vor Unwetter gesucht und

beim Anzünden des Lagerfeuers einen aus dem Höhlenlehm

aufragenden Elefantenschädel erblickt haben. Alles andere

ist spätere Zutat. Eine Zeit, die geneigt war, überall

Götter und Göttersöhne zu sehen und überall

übernatürlichen Erscheinungen zu begegnen, formte aus diesem

Fund zuerst den lebendigen Riesen und zuletzt die ganze Sage von der

Bekämpfung und Überlistung des Ungetüms."

Ich will nicht leugnen,

daß die homerische Ausgestaltung der

Polyphemsage mit diesem Tatsachenbestand unmittelbar

zusammenhängt, und halte die Frage, soweit sie jenes

literarhistorische Problem betrifft, hiermit von Abel für

glücklich gelöst. Aber ich glaube nicht, daß er

damit dem Kern sehr nahe gekommen ist. Es muß schon stutzig

machen, daß die Nachricht vom stirnäugigen Riesen oder

Menschenwesen auch aus ganz anderen Kulturkreisen zu uns gedrungen ist,

worauf die Abelsche Erklärung nicht paßt.

Beispielsweise lesen wir in "1001 Nacht" von einem hohen Berg (5), auf dem eine große

Säule stand; darauf saß eine Statue aus schwarzem Stein, die

einen Menschen vorstellte mit zwei großen Flügeln, zwei

Händen wie die Tatzen eines Löwen, einem Haarschopf mitten

auf dem Kopf, zwei in die Länge gespaltenen Augen, und aus der

Stirne stach noch ein drittes häßliches dunkelrotes Auge

hervor wie das eines Luchses. Eine andere Stelle, die doch gar

keinen unmittelbaren literarischen und völkischen Zusammenhang mit

der homerischen und der arabischen Welt hat, kennt ebenfalls die

stirnäugige Menschengestalt: die nordischen

Volksmärchen.

"Eine Mutter war aus uraltem Geschlecht der Menschen, die nur ein Auge mitten auf der Stirn und eine Brust unter dem Kinn hatten" (6). Auch in dem urweltschwangeren Märchen von der Melusine kommt der Menschen- und Dämonensohn mit dem Stirnauge vor (7). Ferner zeigen die chinesischen Vasenornamente das Motiv in allen erdenklichen Abwandlungen wieder (Fig. 3.)

"Eine Mutter war aus uraltem Geschlecht der Menschen, die nur ein Auge mitten auf der Stirn und eine Brust unter dem Kinn hatten" (6). Auch in dem urweltschwangeren Märchen von der Melusine kommt der Menschen- und Dämonensohn mit dem Stirnauge vor (7). Ferner zeigen die chinesischen Vasenornamente das Motiv in allen erdenklichen Abwandlungen wieder (Fig. 3.)

Fig.3 (Bildquelle/-text: Buch "Urwelt, Sage und

Menschheit" v. Edgar Dacqué, 8. Aufl. 1938, R. Oldenbourg)

Das Stirnaugenmotiv in verschiedenen Abwandlungen als Ornament auf chinesischen Vasen.

(Aus dem chines. Bilderwerk Pokutulu.)

Das Stirnaugenmotiv in verschiedenen Abwandlungen als Ornament auf chinesischen Vasen.

(Aus dem chines. Bilderwerk Pokutulu.)

Das sind doch wohl zu weit

auseinanderliegende Zeugnisse, und das uns

darin entgegentretende Bild ist - einerlei wie es hier oder dort

allegorisch oder symbolisch verwertet und entstellt ist - so universell

gleichartig gerade inbezug auf dieses eine Organ, daß

demgegenüber die Abelsche Erklärung nicht mehr

ausreicht. Und dies um so weniger, als bei einer gemeinsamen

Quelle der Sage die Griechen sie doch eher aus dem östlichen Kreis

bekamen als daß sie selbst sie aus Sizilien aufgebracht und nach

Osten hinübergegeben hätten. Und überall hat man

auch nicht Fossilfunde wie die sizilischen Zwergelefanten oder die

paläozoisch-frühmesozoischen Amphibien- und

Reptilschädel gemacht, welche das Scheitel- oder Stirnauge trugen,

das rudimentär als Epiphyse oder Zirbeldrüse nicht nur bei

späteren Reptilien, sondern auch beim Menschen noch ein wichtiges

Gehirnorgan geblieben ist.

Es sei auf den vorigen

Abschnitt dieses Hauptteiles verwiesen, wo von

den für bestimmte Erdzeitalter charakteristischen und offenbar in

ihnen allein möglichen Organbildungen die Rede war.

Unter solchen wurde auch das Scheitelauge genannt, das bei niederen

Tieren, wie Krebsen, aber auch bei höheren, wie Fischen, Amphibien

und Reptilien, im paläozoischen Zeitalter voll entwickelt war und

im Mesozoikum fast nur noch von höheren Tieren, Amphibien und

Reptilien, getragen wurde, die aus dem paläozoischen Zeitalter

herüberkamen. Alle jüngeren Typen unter ihnen zeigen es

in stark rückgebildetem Zustand oder überhaupt nicht

mehr. Die Säugetiere hatten es vielleicht nur in

allerältester Zeit, später aber sicher nicht mehr. Die

Formen, die es haben, gehen also mit ihrem Typus bis in die letzte Zeit

der paläozoischen Epoche zurück. Beim Menschen nun

haben wir jenes von der Großhirnhemisphäre eingeschlossene

rudimentäre Organ, die Zirbeldrüse, welche in ihrer

Fortsetzung dem ehemaligen Scheitelauge entspricht, wenn man die

Entfaltung des Großhirns hintangehalten denkt. Man kann

sich vorstellen, daß durch die Entfaltung des Großhirns

jenes Organ unterdrückt und nach innen verlagert wurde und

daß es vermutlich ehemals teilweise an Stelle des Großhirns

funktioniert haben wird, wenn auch mit andersartiger

Tätigkeit. Die starke Gehirnentwicklung ist aber eine

für das Säugetier, namentlich für das bisher fast allein

bekannte Säugetier des Tertiärzeitalters, die wesentliche

Organbildung gegenüber den älteren amphibischen und

reptilhaften Typen der höheren Tierwelt.

Mit dieser Gehirnentwicklung aber hängt vielleicht die in der Sagenüberlieferung öfters ausdrücklich erwähnte Kleinheit der jüngeren Menschengestalt gegenüber der älteren zusammen. Denn in der neueren Medizin und Anatomie ist die Bedeutung der Zirbel des Menschen in ein Licht gerückt worden, das seinerseits auf diesen urgeschichtlichen Zusammenhang zurückstrahlt. Danach (8) ist sie eine Art Sinnesorgan, das wenigstens bei den Säugetieren nichts mehr von einer Sehfunktion besitzt. Bei Mißbildungen allerdings kommt sie gelegentlich als epizerebrales Auge noch zum Vorschein, was als Atavismus, d.h. als Rückschlag in die Ahnenform angesehen wird. Ihre derzeitige Bedeutung beim Menschen erstreckt sich aber auf Sekretausscheidungen für die Genitalsphäre, und sie ändert sich auch während der Schwangerschaft in Größe und Form. Sie sollen auch mit den sekundären Geschlechtscharakteren und auch mit der intellektuellen Reife zusammenhängen, welche erst mit beginnender Rückbildung der Zirbeldrüse einsetzt. Deren Zerstörung in einer frühen Lebensperiode führt zu körperlicher und geistiger Frühreife und gelegentlich auch zu Riesenwuchs. Bei noch nicht ausgewachsenen Tieren läßt sich nach operativer Entfernung des Organs ein völliger Stillstand des Wachstums erkennen, wie auch umgekehrt die Beseitigung der sexualen Keimdrüse eine Vergrößerung des Zirbelorgans nach sich zieht. Wir haben jedoch, wie die übrigen Säugetiere, noch eine andere Ausstülpung am Gehirndach, die sich zusammen mit der Zirbel anlegt, die Paraphyse. Beide Organe sind rückgebildet und haben früher Funktionen gehabt, die uns noch unbekannt sind. "Urväter Hausrat" schleppen wir mit ihnen herum, wie Gaupp es nannte, dem wir eine Darlegung über die Anlage dieser seltsamen Organe verdanken. Die Hypertrophie dieser Paraphyse führt beim jetzigen Menschen zu Funktionsstörungen oder zu Atrophie der Geschlechtszellen und dies angeblich wieder zu Riesenwuchs.

Mit dieser Gehirnentwicklung aber hängt vielleicht die in der Sagenüberlieferung öfters ausdrücklich erwähnte Kleinheit der jüngeren Menschengestalt gegenüber der älteren zusammen. Denn in der neueren Medizin und Anatomie ist die Bedeutung der Zirbel des Menschen in ein Licht gerückt worden, das seinerseits auf diesen urgeschichtlichen Zusammenhang zurückstrahlt. Danach (8) ist sie eine Art Sinnesorgan, das wenigstens bei den Säugetieren nichts mehr von einer Sehfunktion besitzt. Bei Mißbildungen allerdings kommt sie gelegentlich als epizerebrales Auge noch zum Vorschein, was als Atavismus, d.h. als Rückschlag in die Ahnenform angesehen wird. Ihre derzeitige Bedeutung beim Menschen erstreckt sich aber auf Sekretausscheidungen für die Genitalsphäre, und sie ändert sich auch während der Schwangerschaft in Größe und Form. Sie sollen auch mit den sekundären Geschlechtscharakteren und auch mit der intellektuellen Reife zusammenhängen, welche erst mit beginnender Rückbildung der Zirbeldrüse einsetzt. Deren Zerstörung in einer frühen Lebensperiode führt zu körperlicher und geistiger Frühreife und gelegentlich auch zu Riesenwuchs. Bei noch nicht ausgewachsenen Tieren läßt sich nach operativer Entfernung des Organs ein völliger Stillstand des Wachstums erkennen, wie auch umgekehrt die Beseitigung der sexualen Keimdrüse eine Vergrößerung des Zirbelorgans nach sich zieht. Wir haben jedoch, wie die übrigen Säugetiere, noch eine andere Ausstülpung am Gehirndach, die sich zusammen mit der Zirbel anlegt, die Paraphyse. Beide Organe sind rückgebildet und haben früher Funktionen gehabt, die uns noch unbekannt sind. "Urväter Hausrat" schleppen wir mit ihnen herum, wie Gaupp es nannte, dem wir eine Darlegung über die Anlage dieser seltsamen Organe verdanken. Die Hypertrophie dieser Paraphyse führt beim jetzigen Menschen zu Funktionsstörungen oder zu Atrophie der Geschlechtszellen und dies angeblich wieder zu Riesenwuchs.

Bei der schon einmal

erwähnten Brückenechse von Neuseeland,

jenem altertümlichen kleinen Reptil, das uns schon in der

Juraepoche begegnet und dessen Wurzel bis in das paläozoische

Zeitalter zurückreicht, ist jenes Parietalorgan noch ein richtiges

augenartiges Gebilde mit netzhautartiger innerer Auskleidung eines

Hohlraumes, der durch eine Linse nach vorne abgeschlossen ist und auch

sonst noch einige mit einem Auge übereinstimmende Einzelheiten

aufweist.

Fig.4 (Bildquelle/-text: Buch "Urwelt, Sage und

Menschheit" v. Edgar Dacqué, 8. Aufl. 1938, R. Oldenbourg)

Scheitelauge der neuseeländischen Brückenechse, unter einem dünnen Hautüberzug. (Nach B. Spencer aus O. Hertwig. Entwicklungsgeschichte 10. Aufl. 1915.) Vergr.

Scheitelauge der neuseeländischen Brückenechse, unter einem dünnen Hautüberzug. (Nach B. Spencer aus O. Hertwig. Entwicklungsgeschichte 10. Aufl. 1915.) Vergr.

Dies ist auch noch bei

Blindschleiche, Chamäleon und Eidechse der

Fall. Bei den Säugetieren wie beim Menschen dagegen ist das

Organ stark rückgebildet und rückwährend der embryonalen

Entwicklung immer mehr von außen nach innen.

Ursprünglich waren die beiden in Verbindung stehenden Organe

(Paraphyse und Zirbel) paarig und erscheinen so in ihren frühesten

erdgeschichtlichen Entwicklungsformen bei altpaläozoischen

Panzerfischen und einigen merostomen Krebsen. Aber schon bei den

Amphibien und Reptilien der Steinkohlen- und Permzeit erscheint

äußerlich nur noch das unpaare Scheitelorgan und ist als

solches für die in jener Zeit lebenden höheren Tiere

charakteristisch. Daß es dann später, nach seiner

Rückbildung, andere, besonders sexuale Funktionen übernahm,

ist eine bei rudimentären Organen gewöhnliche

Erscheinung. Interessant und wichtig ist, daß, wie gesagt,

auch das Längenwachstum der Knochen von Irritierungen der

Zirbeldrüse abhängig ist und daß ihre Sekrete das

Größenwachstum beeinflussen, ebenso wie die Entwicklung des

Intellektes; und dies ist umso auffallender, als uns die alten

"stirnäugigen" Menschen der Sage als Wesen von besonderer

Körpergröße und geringem Intellekt geschildert werden (9).

Haben wir also auch hier wieder

guten Grund, einer so alten und

vielseitig übermittelten und bei entsprechend vergleichender

Naturbetrachtung ein so bestimmtes, lebensmögliches Bild

liefernden Sage, wie der von den "Stirnäugigen",

menschheitsgeschichtlichen Wahrheitsgehalt zuzuerkennen, so verdanken

wir diesen Ausblick dem prinzipiellen Gegensatz zu einer Deutungsweise,

die von vornherein die Absicht hat, den realen naturhistorischen

Wahrheitsgehalt zu leugnen, wodurch sie stets zu Resultaten gelangt,

welche zwar scheinbar eine naturhafte Auslegung geben, aber sich

dennoch in ganz naturfremder Allegorisierung erschöpfen. So

heißt es über den Stirnäugigen in einer neueren

Mythologie: "Die späteren

Vorstellungen von den Kyklopen sind auf eigentümliche Weise

zugleich von der Dichtung der Odyssee und von dem alten Bilde der

Hesiodischen Feuerdämonen bestimmt worden, nur daß diese

jetzt auf vulkanische Gegenden der Erde übertragen werden, wo sie

fortan als Schmiede des Hephästos arbeiten. So besonders in

der Gegend am Ätna in Sizilien, welche die auffallendsten Merkmale

sowohl von poseidonischen als von vulkanischen Naturrevolutionen

aufzuweisen hatte... Dahingegen Polyphemos der Odyssee zuliebe

auch fernerhin in der Volkssage und Dichtung seine besondere Rolle

spielte...."

Wir haben gegenüber solchen Auslegungen immer wieder Anlaß, unserer bisherigen Betrachtungsweise vertrauend zu folgen und der alten Überlieferung vom stirnäugigen Menschenwesen naturgeschichtlichen Wert beizumessen und können bedingungsweise sagen: Wesen höherer Art mit einer geringen Großhirnentwicklung und einem vollentwickelten "Stirnauge" können nur jungpaläozoischer Herkunft sein und noch im Mesozoikum gelebt haben. Das Scheitel- und Stirnauge hat wahrscheinlich eine Funktion gehabt, womit es spätere intellektuelle Fähigkeiten auf andere, uns infolge der Rückbildung dieses Organs nicht mehr unmittelbar verständliche Weise zum Teil oder ganz ersetzte und hat daher wohl einem uns unbekannten Sinn oder einem anderen Zusammenhang der Sinne entsprochen. Mit der mesozoisch-tertiärzeitlichen Gehirnentwicklung des Menschenstammes ist dieses Organ und damit auch die ältere, körperlich wohl größere und daher vielleicht auch ein höheres individuelles Alter erreichende Menschengestalt verschwunden und hat dem noachitischen Gehirnmenschen mit spreizbaren Fingern und gewölbtem, völlig geschlossenem Schädel Platz gemacht. Wir nennen jenen älteren Menschentypus den "nachadamitischen" oder "vornoachitischen", weil wir ihn von dem jüngeren noachitischen, aber auch von einem noch älteren adamitischen und einem uradamitischen zu unterscheiden gedenken (10).

Wir haben gegenüber solchen Auslegungen immer wieder Anlaß, unserer bisherigen Betrachtungsweise vertrauend zu folgen und der alten Überlieferung vom stirnäugigen Menschenwesen naturgeschichtlichen Wert beizumessen und können bedingungsweise sagen: Wesen höherer Art mit einer geringen Großhirnentwicklung und einem vollentwickelten "Stirnauge" können nur jungpaläozoischer Herkunft sein und noch im Mesozoikum gelebt haben. Das Scheitel- und Stirnauge hat wahrscheinlich eine Funktion gehabt, womit es spätere intellektuelle Fähigkeiten auf andere, uns infolge der Rückbildung dieses Organs nicht mehr unmittelbar verständliche Weise zum Teil oder ganz ersetzte und hat daher wohl einem uns unbekannten Sinn oder einem anderen Zusammenhang der Sinne entsprochen. Mit der mesozoisch-tertiärzeitlichen Gehirnentwicklung des Menschenstammes ist dieses Organ und damit auch die ältere, körperlich wohl größere und daher vielleicht auch ein höheres individuelles Alter erreichende Menschengestalt verschwunden und hat dem noachitischen Gehirnmenschen mit spreizbaren Fingern und gewölbtem, völlig geschlossenem Schädel Platz gemacht. Wir nennen jenen älteren Menschentypus den "nachadamitischen" oder "vornoachitischen", weil wir ihn von dem jüngeren noachitischen, aber auch von einem noch älteren adamitischen und einem uradamitischen zu unterscheiden gedenken (10).

Nach diesen Feststellungen

tritt vielleicht eine figürliche

Darstellung in ein helleres Licht, die sich in der

mittelamerikanischen, in Dresden aufbewahrten Mayahandschrift (11) findet, woraus ein

bezeichnendes Feld nachstehend in einer Reihe mit zur Abbildung

gebracht ist (Fig. 5b).

Fig.5 (Bildquelle/-text: Buch "Urwelt, Sage und

Menschheit" v. Edgar Dacqué, 8. Aufl. 1938, R. Oldenbourg)

Dreigeteiltes Bildfeld aus der Dresdener Mayahandschrift. (Die welligen Schraffierungen sind Wasser, die schwarzen Punkte und Linien deuten wohl auf das Totenreich.)

Dreigeteiltes Bildfeld aus der Dresdener Mayahandschrift. (Die welligen Schraffierungen sind Wasser, die schwarzen Punkte und Linien deuten wohl auf das Totenreich.)

Die Geschichte der Mayas, wie

auch der Sinn jener viele Blätter

umfassenden Bilderschrift und ihrer Hieroglyphen liegt noch sehr im

Dunkeln. In dem bezeichneten Bildfeld fahren zwei menschenhafte

Wesen ganz verschiedener Gestalt über das Wasser. Die

hintere, dämonenhaftere Gestalt rudert, die vordere menschenhafte,

weiblich dargestellte macht eine Geste des verwunderten oder

überraschten oder beobachtenden Schauens. Bewegung und

Charakter des Ruderers hat entschieden etwas Aktivieres, auch

Brutaleres im Gegensatz zu Haltung und Gestalt des Menschen, der

vergeistigt aussieht; die hintere Gestalt hat etwas fratzenhaft

Dämonisches, die vordere etwas kultiviert Menschliches. Was

besonders auffällt, ist die Andeutung eines Stirnauges beim

Rudererdämon und das, daß seine Hand plump ist, einen sehr

großen opponierbaren Daumen, wie ein mesozoischer Iguanodon, und

wieder die verwachsene, embryonalhaft anmutende Fläche hat.

Sobald wir das Bild so sehen und uns an das erinnern, was wir über

den Urmenschen fanden, gibt es vielleicht für dieses Feld eine

gewisse Deutungsmöglichkeit. Entweder gehört es zu

einer symbolischen Erzählung über die Stammesfolge des

Menschen, worin der stirnäugige, dämonischer veranlagte Typus

mit dem größeren brutaleren Körper und den verwachsenen

Fingern eine Rolle spielt gegenüber dem noachitischen Typus mit

der vollendeten Hand und dem jetztmenschlichen Antlitz; oder es ist gar

eine ähnliche Erzählung wie die vom babylonischen Gilgamesch,

der mit dem Schiffer und Stammesgenossen seines Ahns über das Meer

oder in das Totenreich fährt und dort Visionen hat, wie das

unmittelbar links folgende Bild (Fig. 5a) anzudeuten scheint; also

vielleicht ein uralter, zu junger Zeit in Bildern- und

Hieroglyphenschrift wiedergebrachter Bericht, daß - sie fahren

von Osten her - einst ein Menschenwesen mit der "sonderbaren Rechten"

über das Meer oder in das Totenreich gefahren kam; also vielleicht

im Grund dasselbe, was uns im Gilgameschepos hinter einem verwirrten

Schleier und symbolisch, aber unverkennbar doch wieder auf

Urhistorischem fußend, übermittelt wird, nur hier vom

Westufer des Atlantischen Ozeans statt vom Ostufer aus gesehen und noch

einmal überliefert? Auch auf die Ähnlichkeit der Hand

eines anderen Dämonen (Fig. 6) mit einer Embryonalhand,

außerdem auch mit den paläozoisch-mesozoischen

Sandsteinfährten sei hingewiesen.

Fig.6 (Bildquelle/-text: Buch "Urwelt, Sage und

Menschheit" v. Edgar Dacqué, 8. Aufl. 1938, R. Oldenbourg)

Dämon aus der Dresdener Mayahandschrift ist mit verwachsener embryonaler Hand.

Dämon aus der Dresdener Mayahandschrift ist mit verwachsener embryonaler Hand.

Besaß nun, um zum Typus

des nachadamitischen stirnäugigen

Urmenschen zurückzukehren, dieser gleich der höheren Tierwelt

um ihn herum jenes merkwürdige Sinnesorgan, so ergibt sich daraus

auch ein Rückschluß auf die Gestaltung seines Hauptes: es

muß einer hochgewölbten Schädelkapsel zur Aufnahme

eines Großhirns entbehrt und statt dessen eine zugespitzte oder

rasch nach rückwärts laufende Form, keine abgesetzte, also

eine flache, liegende Stirn gehabt haben oder nur ein hocherhobenes

Hinterhaupt, wo das noch wesentlich kleinere Großhirn mehr

hintenoben lag und auf welcher das Parietalauge dominierte. So

werden uns mancherorts diese Menschen auch in der Sage geschildert; und

vielleicht deutet auch die indianische Sitte, den Köpfen durch

Einschnüren zwischen Brettchen von Jugend auf unter

Zurückdrängung der Großhirnkapsel jene spitze Form zu

verleihen, auf ein traditionelles Wissen um jenes uralte Organ, oder

hat zum unbewußten Ziel die Wiederfreilegung des Rudimentes, um

so einen Anreiz zu seiner Wiederentfaltung zu geben und sich

schließlich wieder in den Besitz jener alten Wirksamkeit zu

setzen.

Dieser Auffassung kommt eine Sage zu Hilfe, die in dem Bibelbuch jener zentralamerikanischen Quiche-Indianer steht (12). Dort wird von der Erschaffung schöner und vollendeter Menschen nach der Sintflut erzählt. Aber da sie so vollkommen waren, fürchteten die Götter, daß sie ihnen gleich werden wollten. Daher schwächten sie die körperliche Sehkraft der Neugeschaffenen. So sank ihr Wissen und ihr Erkenntnisvermögen; sie konnten nur mehr das in der Nähe Befindliche sehen, während ihre Blicke früher in unermeßliche Ferne geschweift waren.

Dieser Auffassung kommt eine Sage zu Hilfe, die in dem Bibelbuch jener zentralamerikanischen Quiche-Indianer steht (12). Dort wird von der Erschaffung schöner und vollendeter Menschen nach der Sintflut erzählt. Aber da sie so vollkommen waren, fürchteten die Götter, daß sie ihnen gleich werden wollten. Daher schwächten sie die körperliche Sehkraft der Neugeschaffenen. So sank ihr Wissen und ihr Erkenntnisvermögen; sie konnten nur mehr das in der Nähe Befindliche sehen, während ihre Blicke früher in unermeßliche Ferne geschweift waren.

Daß der spätere

noachitische Mensch, der das

mesozoisch-tertiäre Säugetier im Menschen repräsentiert,

wie alle Gattungen, nicht an einem einzigen örtlichen und

stammesgeschichtlichen Punkt seinen Ausgang nahm, sondern jedenfalls

aus vorher schon typenhaft verschiedenen Spezialzweigen des

Gesamtmenschenstammes entsprang, ist aus allgemein

entwicklungsgeschichtlichen Erfahrungen über das Werden der Formen

sehr wahrscheinlich. Übrigens nimmt man auch für den

Diluvialmenschen eine vielstämmige Entstehung an. Auch

hierfür bieten uns die Sagen, wenn wir ihnen folgen wollen,

allerhand Anhaltspunkte. So ist es nicht unmöglich,

daß unter den frühtertiärzeitlichen Menschenwesen,

deren vollendetster Typus wohl der noachitische war, auch solche mit

sehr tierischen Eigenschaften des Körperbaues sich noch

befanden. Hierfür sei nur auf eine Sage der

Fidschi-Insulaner verwiesen, wonach die Geretteten der Sintflut nur

acht Stämme betrugen; zwei gingen zugrunde und von denen bestand

der eine nur aus Weibern, der anderes aus Menschen mit einer Art

Hundeschwanz (13). Der

Hunde- oder Affenschwanz kehrt ja mancherorts in der Überlieferung

wieder. Und wenn er auch späterhin vielfach zur Verspottung

oder zu allegorischen Fabelgeschichten benützt wurde, so klingt

doch die uralte Bedeutung durch, was umso wichtiger erscheint, als ja

der jetzige Mensch am Ende der Wirbelsäule das deutliche Rudiment

eines Schwanzes hat.

Der noachitische Mensch hat die große Sintflut erlebt. Daß danach noch niedere, auf die schon höher entwickelten noachitischen Menschen wie tierisch wirkende Gestalten sich fortplanzten und allmählich menschenhafter wurden, schimmert gerade noch in einer Indianersage durch, wo es heißt, nach der Flut sei die Erde durch Verwandlung der Tiere in Menschen wieder bevölkert worden (14).

Wer weiß, was alles an Menschentypen und Menschenarten und -abarten in den erdgeschichtlichen Jahrmillionen durch die Welt gegangen ist. Ich glaube, wir können uns die Völker gar nicht mannigfaltig genug vorstellen. Ebenso wie die Säugetiere der Tertiärzeit in vielen grundverschiedenen Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten lebten und verhältnismäßig rasch kamen und gingen, dabei hervorkamen aus Stammlinien und Typen, die wir bis jetzt nicht imstande sind, genetisch miteinander zu verbinden, so mag es auch mit der Verschiedenartigkeit der Menschenstämme und -typen gewesen sein. Und so gibt es auch Platz, die vielen Sagen und Vorstellungsbilder von Menschen mit Vogelgesichtern oder Hundsköpfen, von kentaurischen oder faunischen, oder von ebenmäßigen Körpern mit sylvenhafter Zartheit und Schönheit reden zu lassen und ihnen naturhistorischen Sinn abzugewinnen. Es soll dies aber nicht dahin mißverstanden werden, daß etwa Faunen und Kentauren oder Riesen und Zwerge selbst wirkliche Menschenwesen in ihrem sagenhaften Abbild seien; vielmehr sind solche Gestalten vom Menschen erkannte Wesenheiten, die dem ursprünglichen naturverbundenen Menschen eben jene unmittelbar geschauten Wirklichkeiten waren, die wir Naturkräfte nennen, die aber lebendig wesenhaft erschienen und erscheinen mußten jenen Menschen, die mit einer entsprechenden, natursichtigen Seele begabt waren.

Der noachitische Mensch hat die große Sintflut erlebt. Daß danach noch niedere, auf die schon höher entwickelten noachitischen Menschen wie tierisch wirkende Gestalten sich fortplanzten und allmählich menschenhafter wurden, schimmert gerade noch in einer Indianersage durch, wo es heißt, nach der Flut sei die Erde durch Verwandlung der Tiere in Menschen wieder bevölkert worden (14).

Wer weiß, was alles an Menschentypen und Menschenarten und -abarten in den erdgeschichtlichen Jahrmillionen durch die Welt gegangen ist. Ich glaube, wir können uns die Völker gar nicht mannigfaltig genug vorstellen. Ebenso wie die Säugetiere der Tertiärzeit in vielen grundverschiedenen Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten lebten und verhältnismäßig rasch kamen und gingen, dabei hervorkamen aus Stammlinien und Typen, die wir bis jetzt nicht imstande sind, genetisch miteinander zu verbinden, so mag es auch mit der Verschiedenartigkeit der Menschenstämme und -typen gewesen sein. Und so gibt es auch Platz, die vielen Sagen und Vorstellungsbilder von Menschen mit Vogelgesichtern oder Hundsköpfen, von kentaurischen oder faunischen, oder von ebenmäßigen Körpern mit sylvenhafter Zartheit und Schönheit reden zu lassen und ihnen naturhistorischen Sinn abzugewinnen. Es soll dies aber nicht dahin mißverstanden werden, daß etwa Faunen und Kentauren oder Riesen und Zwerge selbst wirkliche Menschenwesen in ihrem sagenhaften Abbild seien; vielmehr sind solche Gestalten vom Menschen erkannte Wesenheiten, die dem ursprünglichen naturverbundenen Menschen eben jene unmittelbar geschauten Wirklichkeiten waren, die wir Naturkräfte nennen, die aber lebendig wesenhaft erschienen und erscheinen mußten jenen Menschen, die mit einer entsprechenden, natursichtigen Seele begabt waren.

Abgesehen von der allgemein

bekannten und hier nicht zu wiederholenden

biblischen Überlieferung, daß sich nach der

Sintflutkatastrophe die noachitischen Menschensöhne über die

Erde als verschiedene neue Grundrassen ausgebreitet haben, liefert uns

die Sagengeschichte noch zwei markante Erzählungen, die zwar nicht

im Wortlaut, wohl aber im Sinn ziemlich gleich sein dürften, zumal

die eine die andere wertvoll ergänzt und beleuchtet. Es ist

die griechische Überlieferung vom noachitischen Deukalion und die

babylonische vom wilden Gebirgsmenschen Engidu. Es sind neue

Rassen. Wenig rein und offenbar aus dritter und vierter Hand

übernommen, tritt uns in der griechischen und ovidischen

Überlieferung der Sintflutsage ein Anklang entgegen daran,

daß ein nachsintflutlicher Menschenstamm aus dem rauhen Gebirge

als seiner ursprünglichen Heimat gekommen ist. Man hat ja

oft überlegt, was es heißt, daß Deukalion mit seinem

Weib Pyrrha Steine hinter sich wirft und dadurch neue Menschen

erzeugt. Erinnern wir uns, daß hier eine symbolische und

von der Spätzeit, die es überlieferte, nicht mehr verstandene

Sprache ertönt und daß es in älterer vorovidischer

Überlieferung nicht heißt: sie warfen Steine hinter sich,

sondern: sie warfen das Gestein des Gebirges hinter sich (15), also mit anderen Worten: sie

ließen die Felsen des Gebirges hinter sich, woher sie gekommen

waren. Vergleichen wir nun hiermit die im Gilgameschepos viel

klarer und naturhafter berichtete Sage vom Hereindringen einer jungen

wilden, eben erst geschaffenen Rasse aus dem Gebirge, wo sie sich noch

herumtummelt mit dem Vieh, kulturlos lebend, und dann in den alten

Kulturkreis des Gilgamesch eindringt. Im weiteren Verlauf ist mit

dieser unverkennbaren Parallele wieder eine Art Vertreibung aus dem

Paradies naturhafter Unschuld verbunden, wie sie in der Bibel dem

Adamiten zugeschrieben wird, so daß hier, wie gesagt, die Stoffe

durcheinandergewoben zu sein scheinen. Der Inhalt (16) der wichtigen Zeilen ist, mit

einigen Auslassungen, folgender:

Als Aruru dieses

hörte,

Schuf sie in ihrem Herzen ein Ebenbild (?) Anu's;....

Lehm kniff sie ab, spie (?) darauf ....

Schuf einen Helden, einen erhabenen Sproß.....

[Bedeckt] (?) mit Haar war sein großer Körper.....

Er wußte nichts von Land und Leuten;

Mit Kleidung war er bekleidet....

Mit den Gazellen ißt er Kräuter,

Mit dem Vieh versorgt er sich an der Tränke,

Mit dem Gewimmel des Wassers ist wohlgemut sein Herz.

Einem Jäger ... stellte er sich entgegen .....

[Es s]ah ihn der Jäger, da ward sein Antlitz verstört .... er schrie:

"[Mein] Vater, [ein] Mann, der gekommen [ist vom Gebirge],

[Im Lande] ist stark [seine] Kraft ......

Er geht einher auf dem Gebirge b[eständig (?)]....."

Schuf sie in ihrem Herzen ein Ebenbild (?) Anu's;....

Lehm kniff sie ab, spie (?) darauf ....

Schuf einen Helden, einen erhabenen Sproß.....

[Bedeckt] (?) mit Haar war sein großer Körper.....

Er wußte nichts von Land und Leuten;

Mit Kleidung war er bekleidet....

Mit den Gazellen ißt er Kräuter,

Mit dem Vieh versorgt er sich an der Tränke,

Mit dem Gewimmel des Wassers ist wohlgemut sein Herz.

Einem Jäger ... stellte er sich entgegen .....

[Es s]ah ihn der Jäger, da ward sein Antlitz verstört .... er schrie:

"[Mein] Vater, [ein] Mann, der gekommen [ist vom Gebirge],

[Im Lande] ist stark [seine] Kraft ......

Er geht einher auf dem Gebirge b[eständig (?)]....."

Es sind uns jetzt aus den

dürtigen Anhaltspunkten, welche sich aus

den mit naturhistorischen Tatsachen und Möglichkeiten verglichenen

Sagen gewinnen lassen und die sich wohl für den Sagen kenner noch

treffender belegen oder vermehren und in ein besseres Licht rücken

lassen, als wir es dürftig können - es sind uns jetzt zwei

Hauptmenschenstämme nahegerückt, von denen wir den

noachitischen als den des Säugetierzeitalters, also wesentlich der

spätmesozoischen und Tertiärzeit ansprechen, weil ihm die

alten Eigenschaften des Scheitelauges fehlt und seine Hand unverwachsen

ist. Er dürfte in zurückgedrängter Stellung und

Zahl schon seit der Permzeit und im frühmesozoischen Zeitalter

existiert haben; vielleicht, wie vermutlich alle anfänglichen

Säugetiere, noch mit einem kleinen Stirnauge begabt gewesen sein

und wohl, wie die mesozoische höhere Tierwelt überhaupt,

zunächst noch keinen vollständig aufrechten Gang gehabt,

sondern diesen vom vierfüßig kriechenden oder gehenden

Zustand her erst während des Mesozoikums erworben haben. Der

andere Menschenstamm ist der vornoachitische gewesen, mit Scheitelauge

und verwachsener Hand, den wir mangels eines treffenden Personennamens

den nachadamitischen Menschentypus oder den vornoachitischen nennen

wollten und dessen Lebenszeit wesentlich mit dem permisch-mesozoischen

Zeitabschnitt zusammenfallen wird, besonders mit dem ganz früh-

und mittelmesozoischen, wo, wie gezeigt, jene hervorstechenden

Körpermerkmale vollendet als Zeitsignatur noch im Tierreich

bestanden haben. Er muß entsprechend der Entfaltung seines

Parietalauges bis in die Oberpermzeit mindestens zurückgehen, und

dort dürfen wir hoffen, Anhaltspunkte für den "adamitischen", d. h. den ersten,

frühesten, fremdartigsten Menschentypus zu finden.

Wie müßte dieser

aussehen, wenn wir ohne Nachricht durch die

Sagen versuchen, ihn uns aus der Anatomie des Spätmenschen

einerseits und aus der Zeitsignatur jener Epoche bei den Tieren

andererseits abzuleiten? Er wird noch stark amphibienhafte

Merkmale besessen haben; seine Hand wird verwachsen fünf- bis

siebenfingerig ohne opponierbaren Daumen, vielleicht sogar zum

Schwimmrudern im Wasser geeignet, sein Stirnauge klein oder doppelt,

seine Körperhaut geschuppt, teils gepanzert gewesen sein; denn

gerade das ist der Zeitcharakter der ältesten Landbewohner.

Wir finden in den Sagen wenig, was auf jenen Urzustand des Menschenwesens deutet; aber ganz vereinzelt klingt doch einiges an. So heißt es in einer bekannten, öfters abgebildeten indianischen Bilderschrift, wo auch die Sintflut beschrieben ist, von dem Großvater der Menschen und Tiere, daß er kriechend geboren war und sich auf dem aus dem Meer auftauchenden Schildkröteneiland bewegen kann (17). Ferner heißt es in einer vom Babylonier Oannes übermittelten Sage: Im ersten Jahre nach der Schöpfung sei aus dem erythräischen Meer ein vernunftbegabtes Wesen erschienen mit einem vollständigen Fischleib. Unter dem Fischkopf aber war ein menschlicher Kopf hervorgewachsen und Menschenfüße aus seinem Hinterende oder Schwanz; es hatte auch eine menschliche Stimme, und sein Bild wird bis jetzt aufbewahrt. Dieses Wesen verkehrte den Tag über mit den Menschen, ohne Speise zu sich zu nehmen, gab ihnen die Kenntnis der Schriftzeichen und Wissenschaften, lehrte sie Städte und Tempel bauen, Land vermessen, Früchte bauen. Seit jener Zeit habe man nichts anderes darüber Hinausgehendes erfunden. Mit Sonnenuntergang sei dieses Wesen wieder in das Meer hinabgetaucht, habe die Nächte in der See verbracht, denn es sei amphibienartig gewesen. Später seien noch andere ähnliche Wesen erschienen. Ein solches mit Fischleib, jedoch mit Armen und Füßen des Menschen, habe die Sternkunde gelehrt (18).

Wenn man einen Widerspruch darin sehen will, daß dieses älteste amphibische Menschenwesen zu den Menschen gekommen sei, daß es mithin schon Menschen gegeben habe, jenes also auch keine stammesgeschichtliche Anfangsform gewesen sein könne, so ist demgegenüber erstens denkbar, daß nur die sinnbildliche Ausdrucksweise der Erzählung den Widerspruch mit sich bringt. Denn daß das amphibische Menschenwesen zu den Menschen kommt, braucht ja nichts anderes zu heißen, als daß es selbst zum Menschen wurde. Ein solches, erst menschenwerdendes Wesen mußte ja, sobald seine Menschenhaftigkeit einsetzte, auch der Umwelt mit Bewußtsein oder instinktiv hellsichtig gewahr werden; und da zu den ältesten überwältigendsten Eindrücken auf die Menschenseele der ungreifbare funkelnde Nachthimmel gehört, so begann alsbald in seiner Seele, in seinem Bewußtsein das zu erwachen, was in den ältesten mythischen Zeiten des Menschendaseins mit dem Schauen und dem natursichtigen Durchfühlen der Sternenwelt und ihres Zusammenhanges mit der irdischen Natur verbunden war; denn der Sinn des Wortes Sternkunde oder gar Astronomie ist hier spätzeitlich. Andererseits kann man, wie es meiner Auffassung weit mehr entspricht, bei dem wörtlicheren Inhalt der Sage bleiben und muß dann, wie oben schon angedeutet, folgern, daß neben einem amphibischen Urtypus des Menschenwesens bereits ein terrestrischer bestand, der sich auf einer anderen Stammbahn entwickelt hatte und daß daher beide in ihrer verschiedenen Entwicklungsart genetisch nicht unmittelbar zusammenhingen. Denn es ist wahrscheinlich und würde der Entwicklung der übrigen Tierwelt entsprechen, daß selbst einander sehr nahestehende Typen vielstämmigen Ursprungs sind, so daß auch einzelne Typenkreise innerhalb des Gesamtmenschenstammes verschiedenartig entstanden und organisiert und an verschiedene Lebensbedingungen angepaßt waren. Auch dafür gibt es in der Überlieferung einige Anhaltspunkte. So lesen wir bei Moses, daß die Adamssöhne in ein anderes Land gingen und dort der Menschen Töchter freiten; wir vernehmen dort und sonstwo in den Sagen, daß es gewöhnliche Menschen gegeben habe und vom Himmel gekommene Engel und Kinder Gottes, die an der Menschen Töchter Gefallen fanden und sich mit ihnen zusammentaten.

Wir finden in den Sagen wenig, was auf jenen Urzustand des Menschenwesens deutet; aber ganz vereinzelt klingt doch einiges an. So heißt es in einer bekannten, öfters abgebildeten indianischen Bilderschrift, wo auch die Sintflut beschrieben ist, von dem Großvater der Menschen und Tiere, daß er kriechend geboren war und sich auf dem aus dem Meer auftauchenden Schildkröteneiland bewegen kann (17). Ferner heißt es in einer vom Babylonier Oannes übermittelten Sage: Im ersten Jahre nach der Schöpfung sei aus dem erythräischen Meer ein vernunftbegabtes Wesen erschienen mit einem vollständigen Fischleib. Unter dem Fischkopf aber war ein menschlicher Kopf hervorgewachsen und Menschenfüße aus seinem Hinterende oder Schwanz; es hatte auch eine menschliche Stimme, und sein Bild wird bis jetzt aufbewahrt. Dieses Wesen verkehrte den Tag über mit den Menschen, ohne Speise zu sich zu nehmen, gab ihnen die Kenntnis der Schriftzeichen und Wissenschaften, lehrte sie Städte und Tempel bauen, Land vermessen, Früchte bauen. Seit jener Zeit habe man nichts anderes darüber Hinausgehendes erfunden. Mit Sonnenuntergang sei dieses Wesen wieder in das Meer hinabgetaucht, habe die Nächte in der See verbracht, denn es sei amphibienartig gewesen. Später seien noch andere ähnliche Wesen erschienen. Ein solches mit Fischleib, jedoch mit Armen und Füßen des Menschen, habe die Sternkunde gelehrt (18).

Wenn man einen Widerspruch darin sehen will, daß dieses älteste amphibische Menschenwesen zu den Menschen gekommen sei, daß es mithin schon Menschen gegeben habe, jenes also auch keine stammesgeschichtliche Anfangsform gewesen sein könne, so ist demgegenüber erstens denkbar, daß nur die sinnbildliche Ausdrucksweise der Erzählung den Widerspruch mit sich bringt. Denn daß das amphibische Menschenwesen zu den Menschen kommt, braucht ja nichts anderes zu heißen, als daß es selbst zum Menschen wurde. Ein solches, erst menschenwerdendes Wesen mußte ja, sobald seine Menschenhaftigkeit einsetzte, auch der Umwelt mit Bewußtsein oder instinktiv hellsichtig gewahr werden; und da zu den ältesten überwältigendsten Eindrücken auf die Menschenseele der ungreifbare funkelnde Nachthimmel gehört, so begann alsbald in seiner Seele, in seinem Bewußtsein das zu erwachen, was in den ältesten mythischen Zeiten des Menschendaseins mit dem Schauen und dem natursichtigen Durchfühlen der Sternenwelt und ihres Zusammenhanges mit der irdischen Natur verbunden war; denn der Sinn des Wortes Sternkunde oder gar Astronomie ist hier spätzeitlich. Andererseits kann man, wie es meiner Auffassung weit mehr entspricht, bei dem wörtlicheren Inhalt der Sage bleiben und muß dann, wie oben schon angedeutet, folgern, daß neben einem amphibischen Urtypus des Menschenwesens bereits ein terrestrischer bestand, der sich auf einer anderen Stammbahn entwickelt hatte und daß daher beide in ihrer verschiedenen Entwicklungsart genetisch nicht unmittelbar zusammenhingen. Denn es ist wahrscheinlich und würde der Entwicklung der übrigen Tierwelt entsprechen, daß selbst einander sehr nahestehende Typen vielstämmigen Ursprungs sind, so daß auch einzelne Typenkreise innerhalb des Gesamtmenschenstammes verschiedenartig entstanden und organisiert und an verschiedene Lebensbedingungen angepaßt waren. Auch dafür gibt es in der Überlieferung einige Anhaltspunkte. So lesen wir bei Moses, daß die Adamssöhne in ein anderes Land gingen und dort der Menschen Töchter freiten; wir vernehmen dort und sonstwo in den Sagen, daß es gewöhnliche Menschen gegeben habe und vom Himmel gekommene Engel und Kinder Gottes, die an der Menschen Töchter Gefallen fanden und sich mit ihnen zusammentaten.

Nach den schon erwähnten

Entdeckungen Westenhöfers (siehe vorigen

Artikel) an einigen inneren Organen des Menschen hat

vielleicht in vortertiärer Zeit auch ein an das Wasserleben

angepaßter Typ des Menschenstammes existiert. Dieser

Forscher, der von unserem Gedankengang nichts wußte, schreibt: "Solche Wasserzeiten für den Menschen

könnten ganz gut zur Kreidezeit und noch früher bestanden

haben. Die menschliche Tradition reicht außerordentlich

weit zurück, und sicher ist, daß der Mensch nichts erfinden

kann, was nicht wirklich existiert.... So ist z. B. für mich

die Sage von Beowulfs Kampf mit dem Drachen unter dem Wasser ein

Hinweis, daß der Mensch im Wasser mit solchen Drachen lebte und

kämpfte." Nun ist eine der hervorstechendsten

Zeitsignaturen der mesozoischen Epoche die damals einsetzende und sich

vollendende Anpassung vieler Landtierstämme an das

Wasserleben. Es sind meistens Reptilien; aber auch die erst im

Tertiärzeitalter erscheinenden Wassersäugetiere deuten alle

schon auf eine mesozoische Herausbildung ihrer Form hin. Es

könnte also auch der Menschenstamm selbst damals eine an das

Wasser angepaßte Gestalt nebenher entwickelt haben. Auch

diese Deutung läßt sich auf die babylonische Sage, daß

jenes Fischwesen schon zu fertigen Landmenschen gekommen sei, anwenden.

Außer jener babylonischen Urmenschensage haben wir noch Überlieferungen, die noch einen echten adamitischen Menschentypus schildern; sie behandeln das Aussehen von Adam und Eva bei ihrer Vertreibung aus dem Paradies. Nach der einen Version waren sie behaart wie der Wildmensch Engidu im Gilgameschepos; das Haar fiel ab und sie wurden nackt. Nach der anderen Lesart aber hatten sie einen Hornpanzer wie Krebs und Skorpion. "Die Haut war ähnlich unseren Nägeln", heißt es in der mohammedanischen Überlieferung. Es war ein hornartig weicher glänzender roter Panzer, der nun allmählich abging; nur die Zehen- und Fingernägel sind noch Überbleibsel davon (19).

Ob der von Berossus überlieferte Fischmensch als ältester Typus des Menschenstammes und ob der auch im Gilgameschepos seine Rolle spielende Skorpionmensch der alten Sage, wo er als Schreckgestalt, aber doch als menschlich umgängliches Wesen erscheint, an jenen geschuppten und gepanzerten Urmenschenkörper des Adamiten anknüpft, ob er nur eine Verzerrung oder eine Parallelgestalt zu ihm ist und irgendwie mit dem erdgeschichtlich ältesten Adamiten zu tun hat, ist nicht recht ersichtlich. Jedenfalls ist eines geeignet, ein Licht auf die Sache zu werfen. Fragt man sich, was im körperlichen Sinn Skorpionmensch bedeuten kann, so ist es eben jenes Wesen mit gepanzerter und wahrscheinlich stacheliger oder knotiger Haut. Für solche gepanzerten und stacheligen Wesen ist aber die jüngere Phase des Paläozoikums bis herauf zum Ende der Permzeit jene Zeitspanne, worin solche Gestalten erscheinen: geschuppte Amphibien und Reptilien, zum Teil sogar mit Dornfortsätzen auf dem Körper, insbesondere dem Rücken und am Schädel; so daß hier immerhin Andeutungen einer allerältesten Zeitsignatur vorliegen könnten, an der auch der älteste Teil des Menschenstammes Anteil gehabt haben könnte. Wir hätten dann in jenen gepanzerten Typen der Sage den "uradamitischen" Menschentypus vor uns, dem verfeinerteren, wenn auch noch hornhäutigen Adamiten vorausgehend.

Daß Siegfried im Grund vielleicht ein solcher Adamit ist, läßt sich vermuten an folgender, ganz offenkundiger Parallele: Siegfried hat eine Hornhaut, vom Drachen. Sie fällt nach der deutschen Sage von ihm ab oder wird wertlos, als er Verrat übt und daher wieder verraten werden kann. Es ist das Motiv der Schuld, wie im Sündenfall des Adam. Und in der jüdischen Überlieferung, welche in die Volkssage der Kleinrussen übergegangen ist, heißt es: "Noch lange ehe der erste Mensch gesündigt hatte, war er auf dem ganzen Körper mit solchem Horn, wie wir es an den Nägeln haben, bedeckt. Und es verlangte ihn weder nach Kleidern, noch nach Schuhen, wie uns jetzt. Als er aber sündigte, fiel das Horn von ihm ab (20)." Ob auch in dem gepanzerten Achill noch der unverstandene Anklang an den hornhäutigen Adamiten steckt?

Außer jener babylonischen Urmenschensage haben wir noch Überlieferungen, die noch einen echten adamitischen Menschentypus schildern; sie behandeln das Aussehen von Adam und Eva bei ihrer Vertreibung aus dem Paradies. Nach der einen Version waren sie behaart wie der Wildmensch Engidu im Gilgameschepos; das Haar fiel ab und sie wurden nackt. Nach der anderen Lesart aber hatten sie einen Hornpanzer wie Krebs und Skorpion. "Die Haut war ähnlich unseren Nägeln", heißt es in der mohammedanischen Überlieferung. Es war ein hornartig weicher glänzender roter Panzer, der nun allmählich abging; nur die Zehen- und Fingernägel sind noch Überbleibsel davon (19).

Ob der von Berossus überlieferte Fischmensch als ältester Typus des Menschenstammes und ob der auch im Gilgameschepos seine Rolle spielende Skorpionmensch der alten Sage, wo er als Schreckgestalt, aber doch als menschlich umgängliches Wesen erscheint, an jenen geschuppten und gepanzerten Urmenschenkörper des Adamiten anknüpft, ob er nur eine Verzerrung oder eine Parallelgestalt zu ihm ist und irgendwie mit dem erdgeschichtlich ältesten Adamiten zu tun hat, ist nicht recht ersichtlich. Jedenfalls ist eines geeignet, ein Licht auf die Sache zu werfen. Fragt man sich, was im körperlichen Sinn Skorpionmensch bedeuten kann, so ist es eben jenes Wesen mit gepanzerter und wahrscheinlich stacheliger oder knotiger Haut. Für solche gepanzerten und stacheligen Wesen ist aber die jüngere Phase des Paläozoikums bis herauf zum Ende der Permzeit jene Zeitspanne, worin solche Gestalten erscheinen: geschuppte Amphibien und Reptilien, zum Teil sogar mit Dornfortsätzen auf dem Körper, insbesondere dem Rücken und am Schädel; so daß hier immerhin Andeutungen einer allerältesten Zeitsignatur vorliegen könnten, an der auch der älteste Teil des Menschenstammes Anteil gehabt haben könnte. Wir hätten dann in jenen gepanzerten Typen der Sage den "uradamitischen" Menschentypus vor uns, dem verfeinerteren, wenn auch noch hornhäutigen Adamiten vorausgehend.

Daß Siegfried im Grund vielleicht ein solcher Adamit ist, läßt sich vermuten an folgender, ganz offenkundiger Parallele: Siegfried hat eine Hornhaut, vom Drachen. Sie fällt nach der deutschen Sage von ihm ab oder wird wertlos, als er Verrat übt und daher wieder verraten werden kann. Es ist das Motiv der Schuld, wie im Sündenfall des Adam. Und in der jüdischen Überlieferung, welche in die Volkssage der Kleinrussen übergegangen ist, heißt es: "Noch lange ehe der erste Mensch gesündigt hatte, war er auf dem ganzen Körper mit solchem Horn, wie wir es an den Nägeln haben, bedeckt. Und es verlangte ihn weder nach Kleidern, noch nach Schuhen, wie uns jetzt. Als er aber sündigte, fiel das Horn von ihm ab (20)." Ob auch in dem gepanzerten Achill noch der unverstandene Anklang an den hornhäutigen Adamiten steckt?

Es ist eine alte, tief

wahrhaftige Anschauung, die uns in einem letzten

modernisierten und symbolisierenden Ausklang noch in Herders "Ideen zu

einer Philosophie der Geschichte der Menschheit" begegnet, daß im

Menschenwesen körperhaft und seelisch - wir würden sagen

entelechisch - alles enthalten sei, was die lebende Natur bildet, wie

auch dies, daß die lebende Natur des Menschen körperliches

und seelisches Werden widerspiegelt. Auch hier haben wir einen

Mythus voller Wirklichkeit. Wie wahr, wie tief, wie unentrinnbar

bestimmend er ist, zeigt uns ein Blick in die ihm scheinbar

ausschließend entgegenstehende naturwissenschaftliche

Abstammungslehre. Wir finden in ihr den Gedanken, daß der

Mensch im Lauf der Erdgeschichte alle Stadien vom niedrigen einzelligen

Wassertier über den Wurm, den Fisch, das Amphibium und das

Säugetier bis herauf zu seinem quartärzeitlichen

Menschendasein durchlaufen habe. Dann kam das biogenetische

Grundgesetz hinzu, wonach die embryonalen Formzustände des

menschlichen Einzelindividuums der Reihe nach, wenn auch in vielem

verschoben und verdeckt, die allgemeinen Formzustände dieser

Ahnenreihe wiederholen sollten. Zuletzt wurde diese ganze Lehre

aus dem Organisch-Physischen heraus auch auf die Entwicklung der Sinne

und des Geistes, wie der Kulturseelen, übertragen.

Macht man sich klar, was das heißt, so war es nichts anderes als dies, daß der Menschenstamm einmal eine Amöbe, ein Fisch, ein Amphibium usw war, daß also das Amöb, der Fisch, das Amphibium auch Formzustände des Menschen waren. Das ist hinwiederum gar nichts anderes als die von uns vertretene Vorstellung, daß der Mensch naturhistorisch ein uralter, auch die übrigen organischen Formzustände mit umfassender Stamm ist. Denn auch die bisherige Form der Abstammungslehre, wie sie ja fast allgemein noch gültig ist oder bis vor kurzem es wenigstens noch war, ist ja nicht der Meinung gewesen, daß irgend ein heutiges Amöb oder Amphibium der Ahne des Menschen sei, sondern daß es eben andere, geologisch ältere waren, die entweder nur auf einer Linie oder auf mehreren, durch viele sonstige tierische Zwischenstadien, zum Menschen wurden und von denen sich gelegentlich Seitenzweige ablösten und in entwicklungsgeschichtliche Sackgassen gerieten und Nichtmenschenhaftes hervorbrachten. In diesem Gedanken sind, das darf man wohl sagen, die biologischen Naturforscher wesentlich einig, wenn sie überhaupt eine Evolution zugeben (21).

So haben wir auch in Konsequenz rein naturwissenschaftlichen Zuendedenkens den Beweis, daß eine andere Vorstellung vom Kommen und Werden des Menschen gar nicht vorhanden und wahrscheinlich überhaupt nicht möglich ist als die, welche uns als älteste und festgeschlossenste Lehre in allen Mythen und Religionen entgegentritt: daß der Mensch ein eigenes Wesen, ein eigener Stamm ist, uranfänglich gewesen, was er sein und werden sollte, wenngleich mit allerlei grundlegenden Veränderungen seiner Gestalt; und daß er, körperlich und seelisch mit der Tierwelt stammesverwandt, doch als die von Uranfang an höhere Potenz die anderen aus seinem Stamm entlassen haben muß, nicht umgekehrt. Die volle Entfaltung der reinen, jetztweltlichen Menschenform trat dann ein, als zuletzt auch die in ihm latente Affenform aus ihm entlassen war, ebenso wie er durch Entlassung früherer Formpotenzen immer jetztweltmenschlicher schon geworden war - vom Faun zum Apoll. Und Apoll tötete dem Zeus seine Kyklopen und deren Söhne; so berichtet die wissende Sage (22).

Macht man sich klar, was das heißt, so war es nichts anderes als dies, daß der Menschenstamm einmal eine Amöbe, ein Fisch, ein Amphibium usw war, daß also das Amöb, der Fisch, das Amphibium auch Formzustände des Menschen waren. Das ist hinwiederum gar nichts anderes als die von uns vertretene Vorstellung, daß der Mensch naturhistorisch ein uralter, auch die übrigen organischen Formzustände mit umfassender Stamm ist. Denn auch die bisherige Form der Abstammungslehre, wie sie ja fast allgemein noch gültig ist oder bis vor kurzem es wenigstens noch war, ist ja nicht der Meinung gewesen, daß irgend ein heutiges Amöb oder Amphibium der Ahne des Menschen sei, sondern daß es eben andere, geologisch ältere waren, die entweder nur auf einer Linie oder auf mehreren, durch viele sonstige tierische Zwischenstadien, zum Menschen wurden und von denen sich gelegentlich Seitenzweige ablösten und in entwicklungsgeschichtliche Sackgassen gerieten und Nichtmenschenhaftes hervorbrachten. In diesem Gedanken sind, das darf man wohl sagen, die biologischen Naturforscher wesentlich einig, wenn sie überhaupt eine Evolution zugeben (21).

So haben wir auch in Konsequenz rein naturwissenschaftlichen Zuendedenkens den Beweis, daß eine andere Vorstellung vom Kommen und Werden des Menschen gar nicht vorhanden und wahrscheinlich überhaupt nicht möglich ist als die, welche uns als älteste und festgeschlossenste Lehre in allen Mythen und Religionen entgegentritt: daß der Mensch ein eigenes Wesen, ein eigener Stamm ist, uranfänglich gewesen, was er sein und werden sollte, wenngleich mit allerlei grundlegenden Veränderungen seiner Gestalt; und daß er, körperlich und seelisch mit der Tierwelt stammesverwandt, doch als die von Uranfang an höhere Potenz die anderen aus seinem Stamm entlassen haben muß, nicht umgekehrt. Die volle Entfaltung der reinen, jetztweltlichen Menschenform trat dann ein, als zuletzt auch die in ihm latente Affenform aus ihm entlassen war, ebenso wie er durch Entlassung früherer Formpotenzen immer jetztweltmenschlicher schon geworden war - vom Faun zum Apoll. Und Apoll tötete dem Zeus seine Kyklopen und deren Söhne; so berichtet die wissende Sage (22).

Die letzte Phase des

Menschenwerdens, die wir allein bis jetzt in der

Naturforschung als solche anerkannt sehen, hat sich damals abgespielt,

als in der Tertiärzeit in allen Stämmen Affenmerkmale und

Menschenmerkmale als Zeitsignatur ausgebildet wurden, wie im vorigen

Abschnitt schon gezeigt wurde. Damals dürften sich jene halb

tierischen, halb menschlichen Gestalten gezeigt haben, von denen viele

Sagen berichten, die sich aber darin zu widersprechen scheinen,

daß sie bald affenartige Tiere aus dem Menschen, bald Menschen

aus affenartigen Tieren hervorgehen lassen. Wenn die Tibetaner

das Letztere zu berichten wissen, die malayischen Märchen dagegen

eine Geschichte von einem bösen Menschensohn, der verflucht und

zum Affen wurde, so ist eben beides möglich und kein Widerspruch

zueinander und zu unserer Theorie. Denn in den sich bei der

Evolution überschneidenden Formenkreisen mußte in der Zeit

der anthropoiden und pithekoiden Formgestaltung sowohl im Primatenstamm

Menschenähnliches, wie im Menschenstamm Affenähnliches als

biologischer Habitus erscheinen. Und solche Konvergenzformen,

wenn sie einmal fossil gefunden würden, wären von neuem

geeignet, Verwirrung zu stiften und glauben zu lassen, der Mensch

stamme von tertiärzeitlichen Tieren her. Daß solche

Habitusannäherungen auf mehreren Linien und in mehreren

Formenkreisen möglich waren und tatsächlich vor sich gingen,

ist eine selbstverständliche Möglichkeit für den

Paläontologen, und sie wird auch in mongolisch-tibetanischer

Überlieferung festgestellt. Dort heißt es: Ein

König der Affen wurde von einem Chutuktu in die Felsenkluft des

Schneereiches gesandt, um Bußübungen auf sich zu

nehmen. Da kam ein weiblicher Manggus, ein feindseliges,

verderbliches Geisterwesen zu ihm, von scheußlichem Aussehen,

aber mit der Gabe, schön und reizend zu erscheinen, und wollte

sich mit ihm vermählen. Der Affe wies sie zurück, weil

sein Büßerstand ihm die Ehe verbiete. Aber die Manggus

führte ihm zu Gemüte, daß sie sonst mit übrig

gebliebenen Manggus zusammenkäme und daß sich dann ihr

Geschlecht zum Verderben der Bewohner des Schneereiches aufs neue

vermehren werde. In seinem Zweifel vernahm er eine Stimme vom

Himmel, er solle die Manggus zum Weibe nehmen. Mit ihr erzeugte

er sechs Junge, jedes mit einer anderen, nur ihm eigentümlichen

Gemütsbeschaffenheit. Nach ihrer Entwöhnung brachte sie

ihr Vater in einen Wald von Fruchtbäumen und überließ

sie sich selber. Als er aber nach einigen Jahren hinging, nach

ihnen zu sehen, hatten sie sich schon auf fünfhundert vermehrt und

bereits alles Obst im Walde aufgezehrt; sie liefen ihm, von Hunger

getrieben, mit kläglichem Geheul entgegen. Der Affe klagte

dem Chutuktu, wie er durch Nichtbeobachtung seines Gelübdes nun an

dem Dasein so vieler elender Wesen schuld sei und bat ihn, sich seiner

Kinder zu erbarmen. Der Gott warf ihm von der Höhe eines

Berges fünf Gattungen Getreide in Menge herab, das nicht nur zur

augenblicklichen Sättigung der verhungerten Affen ausreichte,

sondern auch wuchs und ihnen für die zukunft Lebensunterhalt

bot. Aber der Genuß des Getreides hatte merkwürdige

Folgen: die Schwänze der Affen und die Haare ihres Körpers

verkürzten sich zusehends und verschwanden endlich ganz. Sie

fingen an zu reden und wurden Menschen; sie bekleideten sich mit

Baumblättern, sobald sie ihre Menschheit bemerkten (23).

So ist also der Vater dieser später zu Menschen werdenden Affen selbst schon ein sehr "menschlicher Affe" gewesen, naturhistorisch ausgedrückt also ein Mensch mit den pithekoiden Zeitmerkmalen, wie wir es ja im Diluvialmenschen noch so stark anklingen sehen. In dieser bedingten Weise stammt hier also der Mensch vom Affen ab und wird mit der einsetzenden Bodenkultur und dem planmäßigen Getreidebau eben zum Vollmenschen.

So ist also der Vater dieser später zu Menschen werdenden Affen selbst schon ein sehr "menschlicher Affe" gewesen, naturhistorisch ausgedrückt also ein Mensch mit den pithekoiden Zeitmerkmalen, wie wir es ja im Diluvialmenschen noch so stark anklingen sehen. In dieser bedingten Weise stammt hier also der Mensch vom Affen ab und wird mit der einsetzenden Bodenkultur und dem planmäßigen Getreidebau eben zum Vollmenschen.

Wenn wir also jetzt

zusammenfassen, was wir den Überlieferungen

entnehmen konnten, so ist es in den Grundzügen dasselbe, was sich

im vorigen Abschnitt aus rein paläontologischen Erwägungen

als heuristische These über das Alter und die wechselnde

Grundgestalt des Menschenwesens ergab, was wir aber jetzt mit

anschaulicherem Leben füllen können, während es uns dort

nur skeletthaft, gewissermaßen nur fossil, entgegentrat.

Prof. Dr. Edgar Dacqué

(Auszugquelle: Buch "Urwelt, Sage und Menschheit", 8. Aufl., 1938, R. Oldenbourg)

Textanmerkungen/Spezialnachweise:

1) M. J. bin Gorion, Die Sagen der Juden. I. von der Urzeit. 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1919, S. 177

2) Das Gilgamesch-Epos, Neu übersetzt v. A. Ungnad, erklärt v. H. Greßmann. Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments. Heft 14. Göttingen 1911, S. 49/50.

3) Dähnhardt, Natursagen I. S. 226/227.

4) Oth. Abel, Paläontologie und Paläozoologie. In: Kultur der Gegenwart. Teil III. Organ. Naturwissenschaft. IV. Abt. Bd. 4: Abstammungslehre usw. Leipzig und Berlin 1914, S. 303ff.

-, Die vorweltlichen Tiere in Märchen, Sage und Aberglauben. ("Wissen und Wirken", Bd. 8.) Karlsruhe 1923.

5) G. Weil, Tausend und Eine Nacht. Bd. II, S. 272. 5. Abdruck. Berlin (Ohne Jahreszahl.)

6) Märchen der Weltliteratur, herausgeg. v. A. v. der Leyen. Nordische Volksmärchen I. Teil. Übers. v. Kl. Stroebe. Jena 1915, S. 137.

7) Deutsche Volksbücher. (Herausg. v. P. Jerusalem, Ebenhausen-München 1912.) "Die Historie von einer Frau, genannt Melusine" usw. S. 385/86.

8) Literatur der Zirbeldrüse (Epiphyse):

M. Flesch, Über die Deutung der Zirbel bei den Säugetieren. Anatom. Anzeiger. Bd. III. Jena 1888, S. 173.

R. Wiedersheim, Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. 7. Aufl. Jena 1909, S. 276; 320.

O. Hertwig, Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbeltiere. 9. Aufl. Jena 1910, S. 562ff.

A. Biedl, Die innere Sekretion. 3. Aufl. Berlin und Wien 1919.

8a) E. Gaupp, Zirbel, Parietalorgan und Paraphysis. Ergebnisse der Anatomie u. Entwicklungsgeschichte von Merkel u. Bonnet. Bd. VII 1897. Wiesbaden 1898, S. 208-85.

9) Auch das

individuelle Alter der frühnoachitischen Menschen wird stets sehr

hoch angegeben, wie aus dem Alten Testament bekannt ist. Noah

wurde 950 Jahre bis er starb (Gorion, Sagen der Juden. "Urzeit",

S. 236; "Erzväter", S. 146).

Ohne auf die Frage einzugehen, was man in jenen Überlieferungen unter "Jahren" zu verstehen hat, wie auch unter den "Tagen" der mosaischen Schöpfungsgeschichte, sei nur darauf hingewiesen, daß eine gesetzmäßige Beziehung zwischen der Körpergröße der Tierformen und dem individuellen Lebensalter ihrer Individuen zu bestehen scheint; es sei an das hohe Individualalter des Elefanten erinnert. Auch die Riesensaurier des mesozoischen Zeitalters mit ihrer oft unheimlichen Körpergröße konnten individuell sehr alt geworden sein und als Einzeltiere vielleicht Menschengenerationen überdauert haben, woraus sich dann wieder einzelne Sagenzüge erklären ließen. Auch der Urmensch, wenn er sehr groß war, könnte ein sehr hohes individuelles Alter erreicht haben, und es wäre dann nicht nötig, an dem Wort "Jahr" allzuviel noch herumzudeuteln.

Ohne auf die Frage einzugehen, was man in jenen Überlieferungen unter "Jahren" zu verstehen hat, wie auch unter den "Tagen" der mosaischen Schöpfungsgeschichte, sei nur darauf hingewiesen, daß eine gesetzmäßige Beziehung zwischen der Körpergröße der Tierformen und dem individuellen Lebensalter ihrer Individuen zu bestehen scheint; es sei an das hohe Individualalter des Elefanten erinnert. Auch die Riesensaurier des mesozoischen Zeitalters mit ihrer oft unheimlichen Körpergröße konnten individuell sehr alt geworden sein und als Einzeltiere vielleicht Menschengenerationen überdauert haben, woraus sich dann wieder einzelne Sagenzüge erklären ließen. Auch der Urmensch, wenn er sehr groß war, könnte ein sehr hohes individuelles Alter erreicht haben, und es wäre dann nicht nötig, an dem Wort "Jahr" allzuviel noch herumzudeuteln.

9a) Von

fachmännischer Seite wurde gelegentlich eingewendet, ein

"Stirnauge" liege auf der Stirne, ein "Scheitelauge" oben auf dem

Schädeldach; man dürfe daher beides nicht gleichsetzen. - Bei

den ein Parietalorgan tragenden Tieren liegen aber Stirne und

Schädeldach in einer Flucht; deshalb bedeutet "Stirnauge" und

"Scheitelauge" dem Sinn nach wohl dasselbe. Ich glaube kaum,

daß die Sagenüberlieferer bei der Bezeichnung "Stirnauge"

auf anatomisch-nomenklatorische Korrektheit Wert legten oder gar an die

Möglichkeit einer Unterscheidung von Parietalknochen und

Frontalknochen dachten; sonst hätten sie sich gewiß

zunftgemäß ausgedrückt! Ich lasse also für

die Gestalt des Urmenschen das Wort "Stirnauge" wechselweise mit