| Zurück |

Impressum

Datenschutz

Entstehung

Jupiters

Unsere Übersicht über den Entwicklungsgang der Sonnenwelt hat uns weit ausgedehnte Zonen dichter Eiskörperschwärme erkennen lassen, welche den Raum außerhalb der Marsbahn bis zum Innenrande der in "planetarischer" Ferne zu denkenden Milchstraße erfüllten. Etwa innerhalb der breitesten Querschnitte dieser Eiskörperlinse um den heliotischen Kreisel entstand aus dem Ankrystallisieren des gefrorenen Wasserdampfes an weit hinausgeschleuderte, sehr kleine und deshalb rasch gekühlte heliotische Massen, die somit den eigentlichen "Kern" bildeten, und aus dem darauf folgenden, fortwährenden, zufälligen Zusammenfinden primär geballter Eiskörper, welche überholt oder durch Anziehung gefesselt wurden, ein Subzentrum von solcher Art, daß die Resultierende aus allerlei zentrifugalen, zentripetalen und rotatorischen Kräften eben eine tangentiale wurde, groß genug, um zu einer geschlossenen Bahn zu führen.

Wahrscheinlich gruppierten sich planetoidische Massen um ein versprengtes Stück glühende Urmaterie, vielleicht aber ist der Jupiterkern auch mehr ein Konglomerat meteorischen Ursprungs oder beides. Das in günstiger Distanz umlaufende Subzentrum mußte durch anziehende Wirkung auf seine zahlreichen Nachbarn rasch und bedeutend an Masse zunehmen. Der Grund zum heutigen Jupiter war gelegt und dieser wuchs in steigendem Maße mit der Erweiterung seines Anziehungskreises. Nicht nur einschrumpfende Planetoidenbahnen und galaktische Zurücksinkungswege der Urzeit fanden im neuen Gravitationszentrum ein Ziel, auch heute noch sammelt Jupiter einen Teil derjenigen transneptunischen Planetoiden, die den drei äußersten Hauptplaneten aus Gründen ihrer Konstellation oder der großen Bahnneigung der Eindringlinge entronnen sind; was auch ihm entwischt, gibt transmartiale Planetoiden oder Kometen, deren letztes Ziel die Sonne ist.

Unsere Übersicht über den Entwicklungsgang der Sonnenwelt hat uns weit ausgedehnte Zonen dichter Eiskörperschwärme erkennen lassen, welche den Raum außerhalb der Marsbahn bis zum Innenrande der in "planetarischer" Ferne zu denkenden Milchstraße erfüllten. Etwa innerhalb der breitesten Querschnitte dieser Eiskörperlinse um den heliotischen Kreisel entstand aus dem Ankrystallisieren des gefrorenen Wasserdampfes an weit hinausgeschleuderte, sehr kleine und deshalb rasch gekühlte heliotische Massen, die somit den eigentlichen "Kern" bildeten, und aus dem darauf folgenden, fortwährenden, zufälligen Zusammenfinden primär geballter Eiskörper, welche überholt oder durch Anziehung gefesselt wurden, ein Subzentrum von solcher Art, daß die Resultierende aus allerlei zentrifugalen, zentripetalen und rotatorischen Kräften eben eine tangentiale wurde, groß genug, um zu einer geschlossenen Bahn zu führen.

Wahrscheinlich gruppierten sich planetoidische Massen um ein versprengtes Stück glühende Urmaterie, vielleicht aber ist der Jupiterkern auch mehr ein Konglomerat meteorischen Ursprungs oder beides. Das in günstiger Distanz umlaufende Subzentrum mußte durch anziehende Wirkung auf seine zahlreichen Nachbarn rasch und bedeutend an Masse zunehmen. Der Grund zum heutigen Jupiter war gelegt und dieser wuchs in steigendem Maße mit der Erweiterung seines Anziehungskreises. Nicht nur einschrumpfende Planetoidenbahnen und galaktische Zurücksinkungswege der Urzeit fanden im neuen Gravitationszentrum ein Ziel, auch heute noch sammelt Jupiter einen Teil derjenigen transneptunischen Planetoiden, die den drei äußersten Hauptplaneten aus Gründen ihrer Konstellation oder der großen Bahnneigung der Eindringlinge entronnen sind; was auch ihm entwischt, gibt transmartiale Planetoiden oder Kometen, deren letztes Ziel die Sonne ist.

(Bildquelle/text: Buch "Der Sterne Bahn und Wesen", Max Valier, 1924)

Aufbau eines Eis-Großwandelsterns wie Jupiter. 1-8 verschiedene Zustände der Entwicklung vom ursprünglichen Firnball zum heutigen Körper,

der aus Eisenschlacken E im Kern, Wasser W im Innern und einer Firneisschale F an der Oberfläche besteht.

Alle von Jupiter aufgefangene

Körper gaben ihre lebendige Kraft

fast ganz im Sinne einer Rotationsbeschleunigung ab und deren Effekt

muß in den entlegensten Epochen am größten gewesen

sein. Die plausible

Schätzung, daß damals viel zahlreichere und in

kürzeren Pausen wiederholte Einschläge erfolgten als heute,

(wo ein bedeutender Teil der Körper, soweit sie nicht über

Jupiter hinausgeschrumpft sind, bereits aufgezehrt ist) und die allgemeine Einsicht, daß

der mächtigste Planet aus einer Riesenanzahl von Eisindividuen

aufgebaut worden sei, läßt es allein verständlich

werden, daß der schwerfälligste Körper des

Sonnensystems die größte rotatorische Winkelgeschwindigkeit

erhalten hat. Alle primären und sekundären Subzentren,

die sich naturgemäß ebenso zwischen Jupiter und Saturn wie

zwischen Erde und Mars befanden, hatten das Schicksal, aus

planetarischen Körpern zu Trabanten und dann zu Bestandteilen

Jupiters zu werden; auf sie ist in erster Linie die Beschleunigung der

Rotation zurückzuführen. Heute noch hat Jupiter 7

solcher Trabanten, davon 4, die sogar als ehemalige kleine Subzentren

gegen Saturn hin gelten könnten, aber wohl auch nur

transneptunische Planetoiden waren und zwei (V und VI), die ihre

transneptunische Herkunft nicht verleugnen können, und einen

(VII), der auch nach der Ansicht astronomischer Theoretiker aus der

transmartialen Planetoidenzone stammen könnte,

nach unserer Überzeugung aber ursprünglich gleichfalls

jenseits Neptun umlief. Im ersten Falle dürfte ein sehr

exzentrischer Planetoid bei langsamer Aphelbewegung (Aphelium =

Sonnenfernpunkt) von Jupiter in Perihelstellung (Perihelium =

Sonnennahpunkt) gestört, hinter sich hergeschleppt, und weil der

Planetoid mehr Tendenz gegen Jupiter zeigte, aus der Richtung innerhalb

der Jupiterbahn her "rechtsum" abgelenkt worden sein, so daß wir ihn heute mit retrograder

Bewegung umlaufen sehen. - Daß er als extraneptunischer Planet mit starker

Neigung seiner Bahn und umgekehrter Bewegung behaftet ist macht einer

Erklärung angesichts des Winkels von 65° zwischen der

galaktischen und ekliptikalen Ebene - und die transneptunischen

Planetoiden liegen ja dazwischen - und mit Rücksicht auf die

spiralige Bahnbewegung der Neptoiden noch weniger

Schwierigkeiten. Wir haben also die Wahl.

Jupiters Monde

Das Schicksal dieser sieben

Monde ist klar. Der innerste (V)

muß in ziemlich kurzer Zeit auf Jupiter sinken. Dieser nur

etwa 160 km messende Liliputaner, der in 12 Stunden eine Bahn von 568

600 km (v = 13,2 km) beschreibt, kann angesichts seiner Kleinheit und

geringen Dichte einen Maßstab für die hemmende Wirkung des

Äthers abgeben. Wir lesen hierüber im neuesten

Newcomb-Vogel (S.391): "Die

Störungen seiner Bahn durch die ellipsoidale Gestalt des Planeten

sind so beträchtlich, daß die Apsidenlinie (Apsiden =

Großachsen) in weniger als

einem Jahre einen vollen Umlauf macht." Wir lassen hier

mit Grund auch die ellipsoidale Gestalt Jupiters gelten, weil Trabant V

nur in 1,6 Planetenradien von Jupiters Oberfläche kreist; aber wir

wissen, daß in diesem Falle die Bahnhemmung der gewichtigere Anlaß ist,

indem sie bei V etwa 25mal so groß ist als bei I. Es sei

aber hier gleich bemerkt, daß bei dem Marsmonde Phobos dessen

Umlauf bei einem Abstande von bloß 1,7 Radien von der

Marsoberfläche nur 7,66 Stunden beträgt, dieses Kriterium

versagt, denn einmal hat dieser vielleicht nur 16 km große

Trabant nur 2,1 km Geschwindigkeit und zum anderen ist seine Bahn so

nahe kreisförmig, daß ein Apsidenumlauf schwer festzustellen

wäre, und drittens ist Mars so gut wie gar nicht abgeplattet;

natürlich muß im übrigen Phobos noch rascher

einwärts schrumpfen als der

V. Jupitermond. Die beiden äußersten Jupitermonde sind theoretisch noch wenig untersucht; da sie aber sehr stark geneigte Bahnen beschreiben, so muß durchaus nicht IV der Erbe ihrer Massen sein. Sie können auch über diesen gegen III hereinschrumpfen und werden sich dann vielleicht soweit den Bahnen der größeren Trabanten anbequemt haben, daß sie von III absorbiert werden können und zwar der viel kleinere VII vor VI. Bei den altbekannten vier Monden aber, deren Größenfolge lautet II. I. IV. III, und deren Massen der Reihe nach in Millionsteln der Jupitermasse sind 16,9 und 23,2 und 88,4 und 42,5, ist zweifellos, daß der massenarme 1. Trabant zuerst auf Jupiter niedersinkt; inzwischen dürfte sich IV ins Trabantenverhältnis zu III gesetzt finden, da III die am wenigsten veränderliche Bahn beschreibt; sodann sinkt II auf Jupiter und endlich ist nach langen Zeiträumen auch für III, welcher IV bereits aufgezehrt hat, dasselbe Schicksal unausbleiblich. Jeder setzt dabei seine lebendige Kraft fast ganz in Rotationsbewegung der Jupiterkugel um.

V. Jupitermond. Die beiden äußersten Jupitermonde sind theoretisch noch wenig untersucht; da sie aber sehr stark geneigte Bahnen beschreiben, so muß durchaus nicht IV der Erbe ihrer Massen sein. Sie können auch über diesen gegen III hereinschrumpfen und werden sich dann vielleicht soweit den Bahnen der größeren Trabanten anbequemt haben, daß sie von III absorbiert werden können und zwar der viel kleinere VII vor VI. Bei den altbekannten vier Monden aber, deren Größenfolge lautet II. I. IV. III, und deren Massen der Reihe nach in Millionsteln der Jupitermasse sind 16,9 und 23,2 und 88,4 und 42,5, ist zweifellos, daß der massenarme 1. Trabant zuerst auf Jupiter niedersinkt; inzwischen dürfte sich IV ins Trabantenverhältnis zu III gesetzt finden, da III die am wenigsten veränderliche Bahn beschreibt; sodann sinkt II auf Jupiter und endlich ist nach langen Zeiträumen auch für III, welcher IV bereits aufgezehrt hat, dasselbe Schicksal unausbleiblich. Jeder setzt dabei seine lebendige Kraft fast ganz in Rotationsbewegung der Jupiterkugel um.

Jupiters Rhythmus

Jupiters Bahn liegt schon weit

genug vom System-Mittelpunkt ab, um ihn

weit hinaus in diejenigen Fernen wirken zu lassen, aus denen die

Eisschleierfetzen aus dem galaktischen Ringe gegen den umlaufenden Teil

des Systems, die Planetenwelt, hereinsinken. Er hat allein 2,5mal

soviel Masse und Anziehungskraft als sämtliche übrigen

Planeten zusammengenommen. Wenn er also den apexseitigen (Apex =

Flugzielpunkt) Quadranten seiner Bahn durchzieht, so kann er besonders

in jenen Längen, welche den Erdorten im Juli-August und

Oktober-November entsprechen, aus den dortigen Knoten der

Apexströme mit der Ekliptik (hier Jupiterbahn) gewaltige Mengen

galaktischen Eises zu sich und in den planetarischen Wirbel ziehen und

das jedesmal im Jupiterjahre mehr als drei Jahre lang.

In derjenigen Länge, welche dem Erdorte etwa in der Mitte des September entspricht, zieht Jupiter "tief unter" dem galaktischen Eiskonus hinweg und kann somit höchstens Eisboliden in den Planetenkreisel "herunterlenken", ohne sie so unmittelbar und zweifellos zu fesseln wie rund um ein Jahr vorher und nachher.

Natürlich entspricht auch der Antiapexstellung (Antiapex = Flugzielgegenpunkt) des Planeten ein Maximum der Wirkung, das aber wiederum untergeordneter Art ist, weil er dann "hoch über" dem Zentrum hinwegzieht. Die äußersten Planeten bleiben allzulange aus den bezeichneten Regionen stärkster und starker Stromdichte und Anziehungseinflüsse abwesend, um ähnlich starke Wirkungen wie Jupiter zu erzielen; aber sie wirken wieder in anderer Weise mit, so vornehmlich der langsam wandelnde Neptun, der als entferntester durch Dauerwirkung in 165jährigen Pausen seinen anziehenden Einfluß weit hinaus trägt.

So können galaktische Massen, die vielleicht schon durch die äußeren Planeten aus der Ebene ihrer schräg zur Ekliptik stehend angeordneten Zurücksinkungsbahnen angelockt worden sind, auf Jupiters spezielle, alle 12 Jahre wiederholte, immer dringlichere Einladung hin heranschweben. Sie werden sich wohl nur unwesentlich zur Ekliptik niedergewöhnt haben, wenn sie endlich in seinen Machtbereich gelangen und ihn als Eisstrom umarmen, aber er wird aus dem langen, breiten und dicken Zuge des Schwarmes nähere, kleinere Körper herausfangen und der Ätherwiderstand wird sie aussortieren, so daß sie in verschieden steilen und langgezogenen Spiralen zu ihm gravitieren - die letzten in der Nähe des Äquators aber nicht an ihm selbst. Einen Vorrat von langsam zusinkenden Eiskörpern wird er auf einem Umlaufe um die Sonne zweimal in stärkerer Form vor und hinter seinem Apexpunkte und je einmal in schwächerer Form in seinem Apex- und Antiapexpunkte mitnehmen und 12 Jahre lang an ihrer Verarbeitung zehren, bis er nach dieser Frist neue Nahrung bekommt.

Da aber auch Saturn in 30jähriger Periode und die äußersten Nachbarplaneten in 84- und 165jährigen Fristen und auch in ähnlichen Abstufungen wie Jupiter den Eiszufluß fördern, dessen Menge von Fall zu Fall ebenso wie seine Einfallrichtung verschieden ist, so kann auf dem Planeten Jupiter selber die Periode seiner eigenen oberflächigen Änderungen nicht so deutlich zum Ausdrucke kommen als etwa diejenige auf der Sonne, der er alle 12 Jahre zwei verschiedene, große Sendungen galaktischen Materials zuschickt.

In derjenigen Länge, welche dem Erdorte etwa in der Mitte des September entspricht, zieht Jupiter "tief unter" dem galaktischen Eiskonus hinweg und kann somit höchstens Eisboliden in den Planetenkreisel "herunterlenken", ohne sie so unmittelbar und zweifellos zu fesseln wie rund um ein Jahr vorher und nachher.

Natürlich entspricht auch der Antiapexstellung (Antiapex = Flugzielgegenpunkt) des Planeten ein Maximum der Wirkung, das aber wiederum untergeordneter Art ist, weil er dann "hoch über" dem Zentrum hinwegzieht. Die äußersten Planeten bleiben allzulange aus den bezeichneten Regionen stärkster und starker Stromdichte und Anziehungseinflüsse abwesend, um ähnlich starke Wirkungen wie Jupiter zu erzielen; aber sie wirken wieder in anderer Weise mit, so vornehmlich der langsam wandelnde Neptun, der als entferntester durch Dauerwirkung in 165jährigen Pausen seinen anziehenden Einfluß weit hinaus trägt.

So können galaktische Massen, die vielleicht schon durch die äußeren Planeten aus der Ebene ihrer schräg zur Ekliptik stehend angeordneten Zurücksinkungsbahnen angelockt worden sind, auf Jupiters spezielle, alle 12 Jahre wiederholte, immer dringlichere Einladung hin heranschweben. Sie werden sich wohl nur unwesentlich zur Ekliptik niedergewöhnt haben, wenn sie endlich in seinen Machtbereich gelangen und ihn als Eisstrom umarmen, aber er wird aus dem langen, breiten und dicken Zuge des Schwarmes nähere, kleinere Körper herausfangen und der Ätherwiderstand wird sie aussortieren, so daß sie in verschieden steilen und langgezogenen Spiralen zu ihm gravitieren - die letzten in der Nähe des Äquators aber nicht an ihm selbst. Einen Vorrat von langsam zusinkenden Eiskörpern wird er auf einem Umlaufe um die Sonne zweimal in stärkerer Form vor und hinter seinem Apexpunkte und je einmal in schwächerer Form in seinem Apex- und Antiapexpunkte mitnehmen und 12 Jahre lang an ihrer Verarbeitung zehren, bis er nach dieser Frist neue Nahrung bekommt.

Da aber auch Saturn in 30jähriger Periode und die äußersten Nachbarplaneten in 84- und 165jährigen Fristen und auch in ähnlichen Abstufungen wie Jupiter den Eiszufluß fördern, dessen Menge von Fall zu Fall ebenso wie seine Einfallrichtung verschieden ist, so kann auf dem Planeten Jupiter selber die Periode seiner eigenen oberflächigen Änderungen nicht so deutlich zum Ausdrucke kommen als etwa diejenige auf der Sonne, der er alle 12 Jahre zwei verschiedene, große Sendungen galaktischen Materials zuschickt.

Indem sich Jupiter aus den

Eisschleierfetzen, welche er, Saturn, Uranus

und Neptun von Fall zu Fall heranlocken, selber Material

herausfängt und von jeher geholt hat, so wächst er selbst an

Masse, wie an weitreichendem Einflusse. Dadurch gewinnt er auch

fortgesetzt größeres Vermögen, den Ätherhemmungen

gegenüber seine Bahn zu behaupten, und das ist der Grund, weshalb

er länger bestehen bleibt als seine Nachbarn, die ihm in oben

geschilderter Weise und Folge zum Opfer fallen. Er ist dann der

einzige Übrige, dem es zukommt, den galaktischen Rest genau in den

Perioden seines zukünftigen Umlaufes zur Sonne zu lenken, soweit

der nicht vorbei- und zurücksinkt und soweit er ihn nicht selbst

auf sich sammelt. Die Periode der Sonnenflecken wird in jener

fernen Epoche genau das kürzer gewordene Jupiterjahr widerspiegeln

und seine Oberflächenteilung wird nie eine wesentliche

Umgestaltung erfahren, solange Zufluß von außen und

vielleicht eine späterhin merkliche Sonnenflut wirksam sind, die

alten Wunden aufs Neue aufbrechen zu lassen. Jupiter geht seinem

Ende entgegen mit wahrscheinlich noch weiter verkürzter

Rotationsdauer, zumal er auch Saturn, Uranus und Neptun aufgenommen

hat, und muß nur gegen den Schluß seiner Existenz, wenn er

sehr nahe der Sonne umrast, starke physikalische Veränderungen

seiner Oberfläche durchmachen, umso mehr, als die Sonne eine

erhöhte Gasnatur und Weißglühhitze besitzen wird.

Der Planet kann es erleben, daß die Sonne auf ihrem Wege mit

einem Fixsterne, der aus beliebiger Richtung kommt, ein

Doppelsternsystem bildet, darin er der dritte Körper ist.

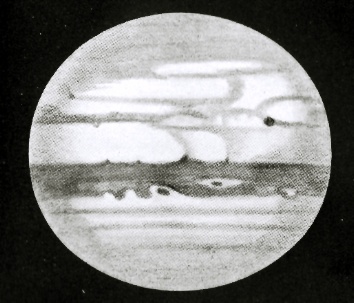

(Bildquelle: Buch "Der

Sterne Bahn und Wesen" von Max

Valier, 1924)

Jupiter nach Zeichnung am großen Fernrohr

Jupiter nach Zeichnung am großen Fernrohr

Betrachtung Jupiters

Es ist zweckmäßig,

den größten Neptoiden einer

eigenen Betrachtung zu unterziehen. Sein Äußeres ist

von allen Planeten am leichtesten zu studieren und daher mit

Rücksicht auf seine große Entfernung nach demjenigen des

Mars am besten bekannt. Dennoch hat es besondere Umstände

bedurft, um zu wesentlichen Fortschritten zu gelangen. Das

achromatische Fernrohr tat es nicht allein; es mußten sich

Spezialisten an einzelnen Observatorien finden, denen Feinarbeiten der

einschlägigen Art gelangen, und es mußte das Phänomen

des "großen roten Flecks" im Jahre 1878 einen Anlaß zu

reizvollen Überwachungen geben; vom Jahre 1889 an hatte der

36-Zöller der Licksternwarte neue Details der Planetenscheibe

kennen gelernt und von 1895 an haben die Observatorien zu Lussin und

Landstuhl das Beispiel einiger Engländer übertreffend

besonders eingehend deren Bestand verfolgt.

Durch schwierige und

langwierige Untersuchungen ist man so zu der

Erkenntnis gelangt, daß Jupiter nur parallel zu seinem

Äquator liegende Streifen und Zonen besitzt, daß

Schrägstellungen, wie sie früher des öfteren gezeichnet

wurden (1860, 1870/71), optische Täuschungen sind und daß

eine deutliche fleischrote bis rotgelbe und sogar violette Färbung

innerhalb der dunklen Streifen vorherrscht, wie neuerdings 1907 wieder

in augenfälliger Deutlichkeit. Diese sind vornehmlich in

niederen Breiten als zwei mächtige Äquatorbänder mit

jedem kleinen Instrumente erreichbar; in höheren Breiten gibt es

nur schmale Streifchen und ebensolche hellere Zonen, so daß

eigentlich der ganze Planet von zum Äquator parallelen

Ringflächen umgeben ist.

Dieser selbst wird von einer stabilen und hervorstechenden Zone eingenommen, deren Farbe etwas blaßcréme ist, wogegen die zwei gemäßigten Zonen ziemlich weiß genannt werden können. Der südliche, benachbarte Gürtel ist gewöhnlich recht dunkel (rot nach violett, bräunlich und gelb hin) und seit Jahrzehnten unverändert; sein nördliches Gegenstück aber macht allerlei Phasen durch und ist bald so schmal, daß es kaum gesehen wird (1905/06), bald ist es breiter, dunkler und im innern veränderlicher als der Südgürtel (1902, 1906/07). Innerhalb beider kommen vornehmlich an den Rändern wolkige, dunkle Verdichtungen reihenweise und einzeln bis zu großer Ausdehnung vor, innerhalb der hellen, besonders der Äquatorzonen ebensolche Ketten von hellen bis weißlichen Flecken.

Alle besitzen eine eigentümliche und im Sinne der Rotation vorausgerichtete Bewegung, die vom Äquator nach höheren Breiten hin abnimmt. Polwärts werden naturgemäß auch Färbung und Begrenzung der Zonen matter und scheinen jenseits etwa +- 60° undefinierbar zu werden, was gewiß zum Teil der schrägen Projektion zur Last fällt.

Nahe der Scheibenmitte ist das lebendige Pulsieren der Vorgänge oft ganz leicht zu erkennen. Details ähnlicher Art kommen zwar auch bis in hohe Breiten - 50° und mehr - vor, aber sie sind wohl physisch wie optisch nicht bestimmt genug begrenzt, um mit ähnlicher Genauigkeit überwacht zu werden wie die subtropischen Fleckchen. Von dem riesigen Umfange solcher Vorgänge mag man sich aus der Angabe einen Begriff machen, daß das kleinste noch verfolgbare Fleckchen mindestens 2000 km Durchmesser, das feinste erkennbare Streifchen wenigstens 1000 km Breite haben muß; es kommen aber Flecken von 5-10 fachem Maße vor, wiewohl nicht zu leugnen ist, daß sie zumteil wohl nur flockige Ansammlungen kleinerer Fleckchen sind.

Dieser selbst wird von einer stabilen und hervorstechenden Zone eingenommen, deren Farbe etwas blaßcréme ist, wogegen die zwei gemäßigten Zonen ziemlich weiß genannt werden können. Der südliche, benachbarte Gürtel ist gewöhnlich recht dunkel (rot nach violett, bräunlich und gelb hin) und seit Jahrzehnten unverändert; sein nördliches Gegenstück aber macht allerlei Phasen durch und ist bald so schmal, daß es kaum gesehen wird (1905/06), bald ist es breiter, dunkler und im innern veränderlicher als der Südgürtel (1902, 1906/07). Innerhalb beider kommen vornehmlich an den Rändern wolkige, dunkle Verdichtungen reihenweise und einzeln bis zu großer Ausdehnung vor, innerhalb der hellen, besonders der Äquatorzonen ebensolche Ketten von hellen bis weißlichen Flecken.

Alle besitzen eine eigentümliche und im Sinne der Rotation vorausgerichtete Bewegung, die vom Äquator nach höheren Breiten hin abnimmt. Polwärts werden naturgemäß auch Färbung und Begrenzung der Zonen matter und scheinen jenseits etwa +- 60° undefinierbar zu werden, was gewiß zum Teil der schrägen Projektion zur Last fällt.

Nahe der Scheibenmitte ist das lebendige Pulsieren der Vorgänge oft ganz leicht zu erkennen. Details ähnlicher Art kommen zwar auch bis in hohe Breiten - 50° und mehr - vor, aber sie sind wohl physisch wie optisch nicht bestimmt genug begrenzt, um mit ähnlicher Genauigkeit überwacht zu werden wie die subtropischen Fleckchen. Von dem riesigen Umfange solcher Vorgänge mag man sich aus der Angabe einen Begriff machen, daß das kleinste noch verfolgbare Fleckchen mindestens 2000 km Durchmesser, das feinste erkennbare Streifchen wenigstens 1000 km Breite haben muß; es kommen aber Flecken von 5-10 fachem Maße vor, wiewohl nicht zu leugnen ist, daß sie zumteil wohl nur flockige Ansammlungen kleinerer Fleckchen sind.

Wichtig für die

Beurteilung der Bewegungen auf Jupiter ist der

krasse Unterschied zwischen der Nord- und der Südhalbkugel: Dort

wesentlicher und häufiger Wechsel in der Breite und Tönung

der Bänder, hier große Stabilität in der Breite und

Lage, und Gleichförmigkeit im regelmäßigen

Geschehen. Die Bänder der Nordsphäre, besonders die dem

breiteren Gürtel benachbarten, werden oft fadendünn und

verschwinden ganz; oft erscheinen sie in eine lose oder reicher

besetzte Reihe von länglichen Flecken aufgelöst, entweder um

allmählich völlig zu verblassen, oder um in rascher Folge von Tagen und Wochen einen

mächtigen Reifen um den Planeten zu legen, dessen Breite oft 6000

km beträgt bei einer Gesamtlänge von 450 000 km.

Ist so die ungeheure Ausdehnung der betroffenen Region in anbetracht der kurzen Zeit des Vorganges ein schwerwiegender Gesichtspunkt bei der Deutung des Geschehens, so ist die fast ausschließlich vorwärts (rechtsläufig) gerichtete Tendenz der Eigenbewegung der andere, ebenso gewichtige Gesichtspunkt; beide mit dem Wechsel von hellen (bis weißlichen) und dunklen (bis schwärzlichen) Flecken so zu vereinigen, daß die ungeheure Größe der Planetenkugel, ihre zebraähnliche Zeichnung, ihre Gesamtdichte, ihre Abplattung und ihre überraschend kurze Rotationsperiode zugleich aus

einheitlichem Gesichtspunkte aufgeklärt werden, ist die Aufgabe einer Kosmologie Jupiters.

Innerhalb derselben ist die Erscheinung des ehemals sogenannten "Gr. R. Fleckes" nur ein Programmpunkt, dessen Färbung, wie überhaupt die Färbung der dunklen Gürtel ein anderer. Dieses Objekt, welches im Jahre 1878 wohl 45000 km lang war (1907 noch 36000 km), ein elliptisches Gebilde, dessen große Achse etwa so lang ist wie der Erdäquator, griff mit so nachhaltigem Erfolge in die Anordnung der Gürtel der Südsphäre ein, daß heute (1907) noch die große Bucht, welche die Breite des Südäquatorbandes auf weniger als die Hälfte verringerte, in unveränderter Form vorhanden ist. War auch die Färbung vor 29 Jahren nicht gerade ziegelrot, wie gewisse Zeichnungen sie darstellen, so ist doch kein Zweifel, daß sie im stärksten Maße abgenommen hat, denn heute (1907) ist das Objekt so abgebleicht, daß nur noch ein leicht rauchgrauer Umriß sein Dasein verrät. Es ist interessant, diesen Farbenwechsel, dessen Endstadium heute ein Bleichen ist, mit ähnlichen Vorgängen auf dem Monde zu vergleichen.

Wenn der (neueste) Newcomb-Vogel sagt: "Im allgemeinen ist die südliche Hemisphäre des Jupiter größeren Veränderungen unterworfen als die nördliche", so ist damit wohl auf den großen Fleck bezuggenommen; außerdem gibt es nämlich nur noch in der benachbarten gemäßigten Zone seit einigen Jahren eine Gruppe von dunklen Flecken mit bestimmter Bewegung, während die andere Halbkugel ununterbrochen viel weitergehende Änderungen erleidet.

Sie allein treten periodisch auf und diejenigen der Südhemisphäre nicht; es wirken die Ursachen hier stetig und fortwährend, so daß eben das Aussehen der Südgürtel sozusagen unverändert bleibt.

Ist so die ungeheure Ausdehnung der betroffenen Region in anbetracht der kurzen Zeit des Vorganges ein schwerwiegender Gesichtspunkt bei der Deutung des Geschehens, so ist die fast ausschließlich vorwärts (rechtsläufig) gerichtete Tendenz der Eigenbewegung der andere, ebenso gewichtige Gesichtspunkt; beide mit dem Wechsel von hellen (bis weißlichen) und dunklen (bis schwärzlichen) Flecken so zu vereinigen, daß die ungeheure Größe der Planetenkugel, ihre zebraähnliche Zeichnung, ihre Gesamtdichte, ihre Abplattung und ihre überraschend kurze Rotationsperiode zugleich aus

einheitlichem Gesichtspunkte aufgeklärt werden, ist die Aufgabe einer Kosmologie Jupiters.

Innerhalb derselben ist die Erscheinung des ehemals sogenannten "Gr. R. Fleckes" nur ein Programmpunkt, dessen Färbung, wie überhaupt die Färbung der dunklen Gürtel ein anderer. Dieses Objekt, welches im Jahre 1878 wohl 45000 km lang war (1907 noch 36000 km), ein elliptisches Gebilde, dessen große Achse etwa so lang ist wie der Erdäquator, griff mit so nachhaltigem Erfolge in die Anordnung der Gürtel der Südsphäre ein, daß heute (1907) noch die große Bucht, welche die Breite des Südäquatorbandes auf weniger als die Hälfte verringerte, in unveränderter Form vorhanden ist. War auch die Färbung vor 29 Jahren nicht gerade ziegelrot, wie gewisse Zeichnungen sie darstellen, so ist doch kein Zweifel, daß sie im stärksten Maße abgenommen hat, denn heute (1907) ist das Objekt so abgebleicht, daß nur noch ein leicht rauchgrauer Umriß sein Dasein verrät. Es ist interessant, diesen Farbenwechsel, dessen Endstadium heute ein Bleichen ist, mit ähnlichen Vorgängen auf dem Monde zu vergleichen.

Wenn der (neueste) Newcomb-Vogel sagt: "Im allgemeinen ist die südliche Hemisphäre des Jupiter größeren Veränderungen unterworfen als die nördliche", so ist damit wohl auf den großen Fleck bezuggenommen; außerdem gibt es nämlich nur noch in der benachbarten gemäßigten Zone seit einigen Jahren eine Gruppe von dunklen Flecken mit bestimmter Bewegung, während die andere Halbkugel ununterbrochen viel weitergehende Änderungen erleidet.

Sie allein treten periodisch auf und diejenigen der Südhemisphäre nicht; es wirken die Ursachen hier stetig und fortwährend, so daß eben das Aussehen der Südgürtel sozusagen unverändert bleibt.

Wir sahen von Schwärmen

galaktischen Eises, das in 12

jährigen Intervallen heranschwebt, einen Impuls auf die

Jupiterkugel ausgeübt, der um so häufiger und mit um so mehr

Effekt fühlbar werden mußte, zu je größeren

Dimensionen der Planet anwuchs. Seine Anziehung holte mehr

Eismassen herbei und an einem längeren Radius konnten diese umso

leichter ihre kinetische Energie des Falles in Rotationsenergie

umwandeln. Heute (1907) beträgt die Dauer der Umdrehung nur

9,92 Stunden, so daß ein Punkt des Jupiteräquators eine

Geschwindigkeit von 12000 m besitzt und damit eine bedeutende

Gegenwirkung zur Schwere erzielt wird. Auch wenn der Planet eine

atmosphärische Umhüllung besäße, wäre wohl

die Wirkung der Sonne zu matt, als daß sie Eis auf ihm schmelzen

könnte; 5,2 fache Entfernung gibt 27 mal weniger Erleuchtung und

ähnliche Wärmeminderung. Aber aus früher

angegebenen Gründen kann Jupiter gar keine Atmosphäre

gebildet haben und ist somit fast schutzlos der niedrigen

Weltraumtemperatur ausgesetzt. Eine auf unserem

Atmosphärendiagramme (hier nicht aufgeführt - WFG)

gekennzeichnete und wesentliche Wasserstoffhülle besitzt Jupiter

trotzdem; nur ist sie in keinem Stücke mit der irdischen

Lufthülle zu vergleichen.

Die vielfach gehegte Annahme einer dichten Wolkenhülle um einen noch etwas rotglühenden Kern ist auf wenig stichhaltige Voraussetzungen zurückzuführen. Muß die Veränderlichkeit der Zeichnung etwa auf Wolken und die rote Farbe des großen Flecks auf Glut zurückgeführt werden?

Aus welchem Grunde sollte sich "etwas den Wolken- und Regenzonen unserer Erde Analoges" so haarscharf in 30 und mehr Ringzonen scheiden?

Es ist richtig, daß die äußerliche "physische Beschaffenheit des Planeten eine gewisse Ähnlichkeit mit der Sonne zu haben scheint"; aber muß deshalb auch Jupiter eine Glutmasse sein? Diese Analogien sind aus Verlegenheitsgründen erfunden und verdienen nur vorübergehende Erwähnung, weil sie nicht einmal auf konsequenter Durchführung eines aus einer Reihe von Beobachtungstatsachen gewonnenen Gedankens beruhen.

Die vielfach gehegte Annahme einer dichten Wolkenhülle um einen noch etwas rotglühenden Kern ist auf wenig stichhaltige Voraussetzungen zurückzuführen. Muß die Veränderlichkeit der Zeichnung etwa auf Wolken und die rote Farbe des großen Flecks auf Glut zurückgeführt werden?

Aus welchem Grunde sollte sich "etwas den Wolken- und Regenzonen unserer Erde Analoges" so haarscharf in 30 und mehr Ringzonen scheiden?

Es ist richtig, daß die äußerliche "physische Beschaffenheit des Planeten eine gewisse Ähnlichkeit mit der Sonne zu haben scheint"; aber muß deshalb auch Jupiter eine Glutmasse sein? Diese Analogien sind aus Verlegenheitsgründen erfunden und verdienen nur vorübergehende Erwähnung, weil sie nicht einmal auf konsequenter Durchführung eines aus einer Reihe von Beobachtungstatsachen gewonnenen Gedankens beruhen.

Über die ungeheuren

Wasserkugel Jupiters wölbt sich eine

mächtige Eiskruste, die den eigenartigen Verhältnissen der

Schwere, der Trabanten- und Sonnenanziehung und der Störungen

durch Eiszufluß entsprechend vielfach geborsten ist. Die

aus allen genannten Gründen notwendig parallel dem Äquator

liegenden Bruchlinien oder Richtungen

beständiger Störungen konnten nie zufrieren und

blieben die am leichtesten verwundbaren Stellen des Planeten. Ist

die Eisschale noch so dich geworden, so muß an den "Rissen" oder

in den Breiten, wo ihre äußerste Schichte in

größerer Ausdehnung zertrümmert erscheint, immer wieder

Gelegenheit zu Wasseraustritten aus nur leicht überfrorenen

Gürteln gegeben sein. Je näher zum Äquator, desto

weniger Ruhe und Bestand zeigt die Kruste. Sahen wir schon die

kleine Erde befähigt, eine große Menge galaktischer und

meteorischer Körper auf sich zu lenken, obwohl so nahe der Sonne

die Schnelligkeit ihres "Vorüberfallens" sehr bedeutend ist, so

muß der 300mal so massenreiche Jupiter, zumal in fast

störungsfreiem Sonnenabstande ganz

unverhältnismäßig viel mehr Fremdlinge

aufsammeln. Sein Trabantenreich, das 5 mal, und wenn man den in

diesem Falle durchaus nicht nebensächlichen Kleinmond VI

berücksichtigt, sogar gut 27 mal so weit hinausreicht als der Mond

von der Erde absteht, hilft die aus zahlreichen Gegenden des

Himmelsraumes herankommenden Boliden in die Ebene der eigenen Bahnen

hinanziehen, soweit dazu

Zeit bleibt. Naturgemäß muß die Mehrzahl

derselben in mittleren oder gar niederen Breiten anlangen und ihren

Rest von Tangentialbewegung in Rotationsantrieb verwandeln. Die

Kleinheit der Körper verbürgt aber ihre Kurzlebigkeit, so

daß höchst selten einer in die Äquatorzone gelangen

wird. Eine gewisse

Durchschnittsgröße muß aber wohl angesichts der bestimmten in der heutigen

Trabantenschar vorhandenen Anbequemungskraft und ebenso bei dem Mangel

einer primären Eigengeschwindigkeit

der galaktischen Körper auch eine gewisse

mittlere Angewöhnung

an die Ebene der Trabanten und daraus folgend, eine gewisse jovigraphische

Breite des schließlichen Einschlags bevorzugen, wobei sich

allerdings periodische Verschiebungen dieses Gürtels einstellen

können. Wir sehen somit zumeist zwei in niederen Breiten

gelegene breite Gürtel maximaler Unruhe, die sich gelegentlich

zusammenziehen und wieder trennen. Kommen aus dem galaktischen

Eisschleier (Eismilchstraße) eine längere Zeit hindurch

größere Eisboliden, so werden sich beide Gürtel

näher rücken, bei längerem Niedergehen von

durchschnittlich kleineren Massen werden sie sich nach höheren

Breiten verschieben und damit allerdings ein Bild der

Veränderungen geben, wie es dem Sinne nach ganz genau auch die

Sonnenoberfläche darbietet.

Ein permanenter Eishagel auf

Jupiter würde gleichwohl kaum

verhindern, daß der Planet eine gleichmäßige Kruste

bekäme. Die alt über kommenen Wunden offen zu halten

wirken aber noch mehrere Umstände. Es kann hier und da auch

einmal ein wuchtiger Einschlag erfolgen, den wir gleichwohl nicht mit

Augen sehen würden, weil dazu offenbar der kleine Trabant allzu

klein wäre; wir sahen aber, daß die lebendige Kraft eines

mit im Kosmos möglicher Geschwindigkeit ankommenden Körpers

riesig ist im Vergleich zu seinem bescheidenen Aussehen. Zumal

wenn gar ein Weltkörper von den Dimensionen eines der uns

bekannten Trabanten seinen Lauf vollendete, müßte die

zerstörende Wirkung auf der Oberfläche Jupiter tiefgehende

Folgen ausüben, so daß derartige "Katastrophen" sehr selten

und doch sehr nachhaltig in ihrem Effekte sein können.

Daß die immerhin großen Monde I, II, III und IV eine gerade

bei dem Wasserplaneten fühlbare Flut erzeugen werden, die im

Vereine mit der Sonnenflut eine beständige leise Bewegung des

leicht beweglichen Wassers erhalten werden, sei nur kurz

erwähnt. Aus welchem Grunde aber die Torsionen,

Beschleunigungen und Beunruhigungen entspringen mögen, immerhin

können sie eine Aufteilung des Planetenäußeren in genau

parallele Zonen zuwegebringen, was aus einer Art Passatströmung

niemals folgen könnte.

Sind also die

"Königszonen" Jupiters statistisch noch so nahe an

diejenigen der Sonne heranzubringen, ja, haben wir sogar dieselbe Quelle für

beide Endwirkungen herangezogen, so braucht deshalb Jupiter der Sonne noch nicht

wesensgleich zu sein. Dieselbe Halbheit der Folgerung, wie

wir sie hier rügen, bestand auch, als probeweise das Jupiterjahr

für die Sonnenfleckenperiode in Anspruch genommen und wieder

fallen gelassen wurde; auch wir machen Jupiter für die Länge

jener einfachen Periode verantwortlich, nur lassen wir ihn keine Fluten

erzeugen, sondern wir ordnen beide Körper in der einem jedem

zukommenden Weise dem großartigen Ausflusse jener

Gesetzmäßigkeit unter, die wir im ganzen Weltall und

für uns am interessantesten auch im Sonnenreiche die Materie

dirigieren sehen.

Wie dort die "Vernunft", die theoretisch in der Betrachtung steckte, zum "Unsinn" ward, weil die Praxis auf Nichtigkeiten der x-ten Dezimalstelle bei sehr endlichen Werten nichts gibt, so wird hier der Unsinn, den jemand in der Grundlinie der glacialkosmogonischen Betrachtung erkennen wollte, zur Vernunft, weil wir zeigen konnten, wie, wie stark und mit welchen Folgen das Größere und Allgemeinere, das Gesetz, über das Beschränktere, den Stoff, Gewalt ausübt.

Die kosmische Zeit, die nie Eile hat, klärt erst die intimsten Vorgänge auf; möge der ernste Wahrheitssucher sich die geringe Zeit nicht gereuen lassen, die nötig ist, um vom unbeirrten Walten dieser Gesetzmäßigkeit die Wahrheit zu lernen.

Wie dort die "Vernunft", die theoretisch in der Betrachtung steckte, zum "Unsinn" ward, weil die Praxis auf Nichtigkeiten der x-ten Dezimalstelle bei sehr endlichen Werten nichts gibt, so wird hier der Unsinn, den jemand in der Grundlinie der glacialkosmogonischen Betrachtung erkennen wollte, zur Vernunft, weil wir zeigen konnten, wie, wie stark und mit welchen Folgen das Größere und Allgemeinere, das Gesetz, über das Beschränktere, den Stoff, Gewalt ausübt.

Die kosmische Zeit, die nie Eile hat, klärt erst die intimsten Vorgänge auf; möge der ernste Wahrheitssucher sich die geringe Zeit nicht gereuen lassen, die nötig ist, um vom unbeirrten Walten dieser Gesetzmäßigkeit die Wahrheit zu lernen.

Es wäre nun naheliegend,

auch die Periode der Änderungen auf

Jupiters Oberfläche schlankweg als das Jupiterjahr zu bezeichnen;

das ist nicht einmal neu und auch die versuchten Nachweise aus dem

zeichnerisch vorliegenden Beobachtungensmaterial sind nicht neu und

blieben nicht einmal ganz erfolglos.

Prof. F. Zöllner hat schon vor mehr als dreißig Jahren (ca. 1877) vermutet, "daß es bei den heftigen Bewegungen und den mannigfach wechselnden Gestaltungen auf der Oberfläche Jupiters zu erwarten sein würde, auch in diesen Veränderungen eine mit der Häufigkeit der Sonnenflecke zusammenhängende Periode wiederzufinden." Ranyard stellte sodann nach Dr. Hahn "geradezu die Behauptung auf, daß verschiedene eigentümliche Erscheinungen und Gebilde auf dem Jupiter nur in den Zeiten der Fleckenmaxima aufträten, in den Minimalzeiten aber fehlten." Er meinte besondere Verdunkelung der Streifen, eigentümliche rotbraune Färbung der Äquatorgürtel und das Vorkommen eiförmiger, weißer Wolken in der Äquatorzone.

Prof. Lohse endlich hat den Wechsel durch eine ganze Reihe von Fleckenperioden hindurch verfolgt und bestätigt gefunden, soweit ihn das dürftige zeichnerische Material bestätigen ließ. Aber wenn auch diejenigen Jupiterzeichnungen, welche vor den letzten 20-30 Jahren liegen, nicht gar so dürftig in ihrem Inhalte und gar so unzweckmäßig in der Darstellung wären, so hätte die Periode doch verschleiert werden müssen, und uns liegt nun daran, zu sagen, warum der Vermutung einer einfach 12jährigen Periode der Streifenbildung immer wieder ein Zweifel anhaften blieb. Wo anders als in der Sonne könnte nach der üblichen Vorstellung die Quelle der variablen Zustände liegen? Man verließ aber auch diesen quantitativ nicht ausreichenden Einfall und sagte - genau wie inbezug auf die Königszonen der Sonne - es müßten wohl Strömungen vom Innern des Planeten heraus schuld sein - wieder nichts als eine bloße Vermutung.

Prof. F. Zöllner hat schon vor mehr als dreißig Jahren (ca. 1877) vermutet, "daß es bei den heftigen Bewegungen und den mannigfach wechselnden Gestaltungen auf der Oberfläche Jupiters zu erwarten sein würde, auch in diesen Veränderungen eine mit der Häufigkeit der Sonnenflecke zusammenhängende Periode wiederzufinden." Ranyard stellte sodann nach Dr. Hahn "geradezu die Behauptung auf, daß verschiedene eigentümliche Erscheinungen und Gebilde auf dem Jupiter nur in den Zeiten der Fleckenmaxima aufträten, in den Minimalzeiten aber fehlten." Er meinte besondere Verdunkelung der Streifen, eigentümliche rotbraune Färbung der Äquatorgürtel und das Vorkommen eiförmiger, weißer Wolken in der Äquatorzone.

Prof. Lohse endlich hat den Wechsel durch eine ganze Reihe von Fleckenperioden hindurch verfolgt und bestätigt gefunden, soweit ihn das dürftige zeichnerische Material bestätigen ließ. Aber wenn auch diejenigen Jupiterzeichnungen, welche vor den letzten 20-30 Jahren liegen, nicht gar so dürftig in ihrem Inhalte und gar so unzweckmäßig in der Darstellung wären, so hätte die Periode doch verschleiert werden müssen, und uns liegt nun daran, zu sagen, warum der Vermutung einer einfach 12jährigen Periode der Streifenbildung immer wieder ein Zweifel anhaften blieb. Wo anders als in der Sonne könnte nach der üblichen Vorstellung die Quelle der variablen Zustände liegen? Man verließ aber auch diesen quantitativ nicht ausreichenden Einfall und sagte - genau wie inbezug auf die Königszonen der Sonne - es müßten wohl Strömungen vom Innern des Planeten heraus schuld sein - wieder nichts als eine bloße Vermutung.

Wir wollen die einfach

Aufklärung glacialkosmogonisch geben: Wenn

der Niederschlag galaktischer Eismassen die Züge auf Jupiter

zeichnet, so müssen sich auch die Phasen des Hereinschwebens

dieser Massen auf dem Planeten bemerklich machen. Diese sind aber

bedingt durch den jeweiligen und wechselnden, sich in der

verschiedensten Weise kombinierenden und in verschiedenem Grade

unterstützenden Einfluß der Planeten Neptun, Saturn und

Uranus, welche intermittierend und in wechselnder Richtung das

Eismaterial schubweise heran- und in den allgemeinen Planetenwirbel

hereinziehen. Diesen verwischenden Einfluß zu klären

wäre eher möglich, wenn man die Zeit wüßte, die

ein Eisschleierfetzen braucht, um in planetarischer Nähe zu kommen

und welche Zeit für ihn nötig ist, um von da in Spiralbahnen

zu den Massenansammlungen, hier zu Jupiter zu gravitieren.

Vorläufig aber kann die 12jährige Periode nur in stark

verschleierter Form zum Ausdrucke kommen.

Wonaszek hat im Jahre 1901 eine Periode von 11,76 Jahren befürwortet und einen derartigen Gang der maximalen (1856, 1867,9, 1879,7, 1891,7, 1903) und minimalen (1861, 1873,3, 1884,1, 1896,4) Streifenentwicklung namhaft gemacht, daß zwischen Minimum und Maximum 6,9 Jahre liegen und zwischen Maximum und Minimum 4,9 Jahre. Wörtlich genommen ist das das Gegenteil des Verlaufes auf der Sonne; es liegt daher nahe, ähnliche Endwirkungen ähnlich zu bezeichnen und die Zusammenziehung der dunklen Bänder auf die Äquatorgegend als Maximum zu bezeichnen. Dann sieht man auch auf Jupiter das Maximum rasch ansteigen und langsam sich verflachen. Aus den von Wonaszek angegebenen Bahnorten Jupiters im Krebs und mitten im Wassermann zu den Zeiten des Minimums und Maximums wäre beiläufig zu entnehmen, daß der apexseitig aufgefangene Eisstrom in seinen kleinen Partikeln ca. 6 1/2 Jahre, in seinen größeren ca. 7 1/2 - 8 Jahre mehr (14 - 14 1/2 Jahre) benötigte, um die Nahrung aufzuzehren, wobei wie im Falle der Sonne die letzten und neuerdings wieder ersten Einschläge sich überlagern. - In ähnlicher Weise hat 1905 T. Köhl aus der wechselnden Intensität des Süd- (1871, 1882, 1893/96, 1904/05) und Nordbandes (1879, 1899, 1886/91) - beide etwa gleich abgeleitet, das das erstere zur Zeit der Sonnenfleckenmaxima deutlicher hervortritt; also auf einem kleinen Umwege das gleiche Resultat.

Sehen wir etwas genauer zu, so muß gleichwohl die nahezu 12jährige Voll-Periode wesentlich kompliziert sein. Wenn man nichts weiter inbetracht zieht, als die Beziehung der Lage der Ekliptik zur Apexrichtung der Sonnenbewegung und damit zugleich zur Ebene der Milchstraße, so erscheinen die von dorther kommenden Einflüsse noch einfach. Wenn Jupiter im Schützen unter dem Sonnenapexorte vorbeizieht und dabei die Milchstraßenebene durchquert, so wird er mehr einen Teil des direkten Zuflusses des galaktischen Grobeises zu sich herablenken; und wenn er beim Eintritt in die Zwillinge in die Richtung des Antiapex gerät, so muß er den dichteren Kegelmantel des von Süden und von rückwärts her ein wenig heraufgebogenen Eisstromes passieren, also eine Menge galaktisches Feineis "herauflenkend" gewinnen. In jenem Falle dauert der spiralige Niedergang - obwohl "6" Jahre früher eingeleitet -, durchschnittlich viel länger, in diesem Falle relativ kurze Zeit, wie es nach den Gesichtspunkten des Ätherwiderstandes erforderlich ist. In jedem Falle aber kann eine deutlich ausgeprägte Halb-Periode noch weniger klar auftreten als die Voll-Periode, weil zu den aus Einflüssen der drei äußeren Neptoiden (Saturn, Uranus, Neptun) entstehenden Verschwommenheiten der Intensitätskurve auch noch die verschiedene Stromdichte gegen Apex und Antiapex hin kommt und der Zustrom auf Jupiter in verschiedenem Grade verzögert wird. Indem nun der antiapexseitige Zustrom geometrisch-räumlich an sich dichter gedrängt ist und zugleich aus naturgemäß zahlreicheren Individuen besteht, so muß aus ähnlichem Grunde wie bei der Sonne auch Jupiter auf seiner Südseite von einem dichteren, feineren und andauernden Eishagel getroffen werden, woraus sich die Permanenz des dominierenden Südgürtels im allgemeinen erklärt.

Wonaszek hat im Jahre 1901 eine Periode von 11,76 Jahren befürwortet und einen derartigen Gang der maximalen (1856, 1867,9, 1879,7, 1891,7, 1903) und minimalen (1861, 1873,3, 1884,1, 1896,4) Streifenentwicklung namhaft gemacht, daß zwischen Minimum und Maximum 6,9 Jahre liegen und zwischen Maximum und Minimum 4,9 Jahre. Wörtlich genommen ist das das Gegenteil des Verlaufes auf der Sonne; es liegt daher nahe, ähnliche Endwirkungen ähnlich zu bezeichnen und die Zusammenziehung der dunklen Bänder auf die Äquatorgegend als Maximum zu bezeichnen. Dann sieht man auch auf Jupiter das Maximum rasch ansteigen und langsam sich verflachen. Aus den von Wonaszek angegebenen Bahnorten Jupiters im Krebs und mitten im Wassermann zu den Zeiten des Minimums und Maximums wäre beiläufig zu entnehmen, daß der apexseitig aufgefangene Eisstrom in seinen kleinen Partikeln ca. 6 1/2 Jahre, in seinen größeren ca. 7 1/2 - 8 Jahre mehr (14 - 14 1/2 Jahre) benötigte, um die Nahrung aufzuzehren, wobei wie im Falle der Sonne die letzten und neuerdings wieder ersten Einschläge sich überlagern. - In ähnlicher Weise hat 1905 T. Köhl aus der wechselnden Intensität des Süd- (1871, 1882, 1893/96, 1904/05) und Nordbandes (1879, 1899, 1886/91) - beide etwa gleich abgeleitet, das das erstere zur Zeit der Sonnenfleckenmaxima deutlicher hervortritt; also auf einem kleinen Umwege das gleiche Resultat.

Sehen wir etwas genauer zu, so muß gleichwohl die nahezu 12jährige Voll-Periode wesentlich kompliziert sein. Wenn man nichts weiter inbetracht zieht, als die Beziehung der Lage der Ekliptik zur Apexrichtung der Sonnenbewegung und damit zugleich zur Ebene der Milchstraße, so erscheinen die von dorther kommenden Einflüsse noch einfach. Wenn Jupiter im Schützen unter dem Sonnenapexorte vorbeizieht und dabei die Milchstraßenebene durchquert, so wird er mehr einen Teil des direkten Zuflusses des galaktischen Grobeises zu sich herablenken; und wenn er beim Eintritt in die Zwillinge in die Richtung des Antiapex gerät, so muß er den dichteren Kegelmantel des von Süden und von rückwärts her ein wenig heraufgebogenen Eisstromes passieren, also eine Menge galaktisches Feineis "herauflenkend" gewinnen. In jenem Falle dauert der spiralige Niedergang - obwohl "6" Jahre früher eingeleitet -, durchschnittlich viel länger, in diesem Falle relativ kurze Zeit, wie es nach den Gesichtspunkten des Ätherwiderstandes erforderlich ist. In jedem Falle aber kann eine deutlich ausgeprägte Halb-Periode noch weniger klar auftreten als die Voll-Periode, weil zu den aus Einflüssen der drei äußeren Neptoiden (Saturn, Uranus, Neptun) entstehenden Verschwommenheiten der Intensitätskurve auch noch die verschiedene Stromdichte gegen Apex und Antiapex hin kommt und der Zustrom auf Jupiter in verschiedenem Grade verzögert wird. Indem nun der antiapexseitige Zustrom geometrisch-räumlich an sich dichter gedrängt ist und zugleich aus naturgemäß zahlreicheren Individuen besteht, so muß aus ähnlichem Grunde wie bei der Sonne auch Jupiter auf seiner Südseite von einem dichteren, feineren und andauernden Eishagel getroffen werden, woraus sich die Permanenz des dominierenden Südgürtels im allgemeinen erklärt.

So einfach kann man die

Sachlage aber gar nicht einmal auffassen,

nachdem die fast quer zur Flugrichtung aufgestellte Ebene der Ekliptik,

deren Massenschwerpunkt, die Sonne, überdies nördlich bereits

aus der galaktischen Ebene herausgetreten ist, den Eisschleierkonus so

zusammenzieht, daß das ungemein flach "aufwärts"

(nordwärts) gebogene Ende des Kegelraumes der galaktischen Massen

"von unten her" gegen die Sonne gerichtet ist. Die Knotenlinie

der Ekliptik mit diesem Konus ist geknickt und Jupiter durchfährt

den Mantel seines Raumes nicht in einem Bogen von 180°, sondern

etwa nur in der Länge eines Quadranten.

Indem nun der Reichtum des Zustromes nach Ausweis der Figuren und ihrer

Erläuterungen auf eine gewisse Breite ausgedehnt ist, kommen

hauptsächlich zwei um gut 3 Jahre auseinanderliegende, qualitativ

und quantitativ unterscheidbare physische Konjunktionen Jupiters mit

galaktischen Massen inbetracht, wenn er nämlich 2mal den

Kegelmantel ihres Strömungsbereiches durchquert.

Gegenüber dem, was der Planet inmitten beider Tangierungen durch

Gravitationswirkung gegen sich "herablenkt", wie er denn auch 6 Jahre

später einen Strom "herauslenkt", ist dasjenige, was er in unmittelbarer Nachbarschaft des

Eisschleiermantels zweimal erwirbt und verarbeitet, völlig

überwiegend.

Genau besehen existieren also inbezug auf die Beeinflussung der Veränderlichkeit der Jupiteroberfläche vier Umstände, nämlich die Passage der Apex- und Antiapexseite des Sonnenfluges und die beiden Berührungen des Eisschleiermantels vor und nach der Apexpassage. Die letzteren geben der "Jupitertätigkeit" das Gepräge und es ist begreiflich, daß deren Periode nicht so klar aus den Streifen des Planeten abzulesen ist, wie die Sonnenperiode aus Zahl und Zug der Flecken.

Genau besehen existieren also inbezug auf die Beeinflussung der Veränderlichkeit der Jupiteroberfläche vier Umstände, nämlich die Passage der Apex- und Antiapexseite des Sonnenfluges und die beiden Berührungen des Eisschleiermantels vor und nach der Apexpassage. Die letzteren geben der "Jupitertätigkeit" das Gepräge und es ist begreiflich, daß deren Periode nicht so klar aus den Streifen des Planeten abzulesen ist, wie die Sonnenperiode aus Zahl und Zug der Flecken.

Nun findet sich in der

südlich gemäßigten Zone das

riesige Gebilde des ehemals roten Flecks, das einerseits von dem

Einschuß eines sehr bedeutenden transneptunischen Planetoiden

herrühren dürfte, andererseits aber in einer relativ hohen

Breite liegt. Wir weisen aber darauf hin, daß hier als

primäre Ursache eine starke Bahnneigung vorgelegen haben kann und

als sekundäre Ursache eine besondere Störung der Bahn, so

daß der Planetoid vielleicht durch besonderes Zusammentreffen von

Umständen die Oberfläche nicht in niedrigster Breite

berührte. Eine Ausnahme von der Regel kann den Hergang als

solchen nicht alterieren; es kann ja auch irgend eine Körper

retrograd in das Jupitergebiet eintreten, wie wir am VII. Trabanten

sehen, und wird beim Niedergang einen retrograd bewegten Fleck, zum

mindesten aber eine Art Stauung der oberflächigen Bewegung

hervorbringen. - Die Färbung des Flecks kann uns nicht in

Verlegenheit bringen. Wir erkannten, daß "heliotischer

Staub" aus der Chaoswolke (Entstehung

unseres Sonnenreiches) radial hinausgeblasen, d.h. mitgerissen

wurde und daß sich um solche Kleinkerne von beliebiger

mäßiger Größe Eismassen krystallisierten und

ansammelten. Die allerletzte Phase der Einverleibung eines

eisumkrusteten Weltkörpers wirkt zerstörend und

auflösend; somit ist erklärlich, daß das

Auflösungsprodukt den vorwiegend aus metall-, also auch

eisenhaltigen Massen bestehenden Kern zu einem rotgefärbten Brei

aufgelöst enthalten kann. Jedenfalls hat die Rötung mit

Glut nichts zu tun, sondern ist näher mit den rötlichen

Massen "kosmischen Staubes" auf unseren Schnee- und Eisfeldern und mit

dem roten Tiefseeschlamm verwandt.

Jupiters Scheibe erscheint am

Rande weniger hell als inmitten was man

der Absorption des Lichtes durch eine Gashülle glaubte zuschreiben

zu müssen. Ach neueste Spektrogramme des Planeten (Meudon

1904) weisen 5 Absorptionsbänder auf, sowie eine

Verstärkung der dem Spektrum des Wasserdampfes

entsprechenden Streifen; alle Streifen waren intensiver in dem Teile

des Spektrums, der von dem südlichen, damals stärksten

Äquatorgürtel herrührt. Unsere Angaben decken sich

also, wenn auch die übliche Auslegung abweicht. Es ist nicht

zu beweisen, daß eine Atmosphäre existiert; aber eine der

großen Jupitermasse entsprechende Hülle von Wasserstoffgas

muß vorhanden sein, wenn sie auch nur dünn ist; sie wird

wegen Temperatur und Oberflächenschwere etwa 1/15 - 1/5 des

Druckes der irdischen Atmosphäre ausüben, also etwa der

Dünnheit der Luft aus unseren höchsten Bergspitzen

entsprechen. Daß sie an der Kugeloberfläche relativ

"dicht" sei, ist eine natürliche Folge; daß sie im Vereine

mit einem wenn auch noch so feinen Eisdunstschleier rings um den

Planeten eine merkliche Absorption ausüben könne, ist

mindestens sehr wahrscheinlich, weil ja sogar von offenem Wasser auf

Jupiter geredet werden durfte und wir inbezug auf das Verhalten der

H-Hülle unter so niedriger Temperatur und unter so eigenartigen

Umständen nicht imstande sind, Gründe für das Gegenteil

anzugeben. Wie bei den glänzenden Mondkratern fällt

auch bei Jupiter die hohe Albedo (0,6 oder gar nach Witt 0,72!!) auf

und weist aus gleichem Effekte auf gleiche Ursache, die aber in unserem

Rückschlusse logisch begründet ist.

Die hochbedeutsame Stellung

Jupiters innerhalb der Reihe der Planten

ist offensichtlich. Der Riesenplanet vermag nicht bloß

einen großen Anteil am galaktischen Zufluß in das

Sonnensystem zu übernehmen und seine eigene Masse in einem hohen

Grade zu bereichern, sondern reguliert auch diesen Zufluß zur

Sonne hin.

Ebenso ist seine Bahnebene gleichsam die Ruhelage jener Pendelausschläge geworden, als welche man die schwankende Tendenz der übrigen Planetenbahnen, sich zum Sonnenfluge senkrecht aufzustellen, auffassen könnte; er allein reguliert durch seine überwiegende Masse und daraus folgende, genau begrenzte Tendenz einer bestimmten Neigung zu Veränderungen das stärkere Bestreben der anderen Bahnen, im gegebenen Zustande zu verharren oder leichter dem Ätherdrucke nachzugeben. Seine Nachgiebigkeit diesbezüglich ist der Maßstab für den heute (1907) bestehenden Grad des Wankens der Ekliptikebene. Er ist es fernerhin, der transneptunische Planetoiden, welche über die äußeren Grenzen des Sonnenreiches hereingeschrumpft sind, in neue Bahnen zwingt und, wenn sie ihm nicht ganz entkommen, zunächst zu Gliedern der inneren Planetoidenzone macht, aus welchem Range er einzelne wieder zu dem der periodischen Kometen befördern kann. Aber die Gruppe der sogen. "Kometenfamilie Jupiters" mußten wir aus klar gelegten Gründen als dem Mars verpflichtet ansehen, weil sie sich um dessen Apsidenlinie gruppieren.

Ebenso ist seine Bahnebene gleichsam die Ruhelage jener Pendelausschläge geworden, als welche man die schwankende Tendenz der übrigen Planetenbahnen, sich zum Sonnenfluge senkrecht aufzustellen, auffassen könnte; er allein reguliert durch seine überwiegende Masse und daraus folgende, genau begrenzte Tendenz einer bestimmten Neigung zu Veränderungen das stärkere Bestreben der anderen Bahnen, im gegebenen Zustande zu verharren oder leichter dem Ätherdrucke nachzugeben. Seine Nachgiebigkeit diesbezüglich ist der Maßstab für den heute (1907) bestehenden Grad des Wankens der Ekliptikebene. Er ist es fernerhin, der transneptunische Planetoiden, welche über die äußeren Grenzen des Sonnenreiches hereingeschrumpft sind, in neue Bahnen zwingt und, wenn sie ihm nicht ganz entkommen, zunächst zu Gliedern der inneren Planetoidenzone macht, aus welchem Range er einzelne wieder zu dem der periodischen Kometen befördern kann. Aber die Gruppe der sogen. "Kometenfamilie Jupiters" mußten wir aus klar gelegten Gründen als dem Mars verpflichtet ansehen, weil sie sich um dessen Apsidenlinie gruppieren.

Hörbiger/Fauth

(Quellenschriftauszug aus dem Buch "Glazial-Kosmogonie" von Hörbiger/Fauth, 1925, R. Voigtländer Verlag, Leipzig)

Zusatzbemerkung:

Bis heute wird in der

offiziellen Schulwissenschaft daran festgehalten, daß Jupiter ein

Gasriese zu sein habe.

Erwähnenswert ist, daß in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts diese Gas-Theorie etwas in den Hintergrund geraten war und die offizielle Fachwissenschaft bereits über einen mächtigen Eispanzer diskutierte, der sich auf Jupiter befinden könnte. So konnte man am 4. Dezember 1939 in den "Wiener Neuesten Nachrichten" anläßlich der größten Erdnähe des Planeten Jupiter u.a. lesen:

"Man ist aber hinsichtlich der Temperatur, die auf der Jupiteroberfläche herrscht, seit kurzem zu ganz anderen Schlüssen gekommen, und zwar zu Resultaten, die das größte Erstaunen der Gelehrtenwelt auslösten.

Durch die Einrichtung eines sehr feinfühligen Meßgerätes ist es uns möglich geworden, die physikalische Beschaffenheit der Sterne und Nachbarplaneten, die Strahlungsstärke und ihre Oberflächentemperatur ziemlich genau festzustellen. Diese neue Meßmethode hat uns bei dem Riesenplaneten Jupiter vor ganz neue Rätsel gestellt, denn man kam zu dem ganz unerwarteten Resultat, daß die Temperatur dieses vermeintlich noch in Rotglut befindlichen Planeten mindestens 160° unter dem Gefrierpunkt liegt, und daß seine Wolken nicht aus Wasserdunst gebildet werden, sondern aus Gas bestehen.

Zusammenfassend ist man über die Beschaffenheit des Jupiter heute zu folgender Ansicht gelangt: Der Jupiter besitzt einen festen Kern, wie die Erde.

Der Durchmesser dieses Kernes, dessen Stoffe dreimal schwerer als Wasser sind, beträgt ca. 90 000 km. Seine Oberfläche ist von einem gewaltigen Ozean überflutet, dessen Tiefe auf 10 000 km geschätzt wird! Es wird als sehr wahrscheinlich angenommen, daß dieser gewaltige Wassergürtel ständig zugefroren ist und von einer eisigen Atmosphäre von 5000 bis 6000 km Lufthöhe umlagert wird. Wir erblicken also in Jupiter keine glühende Kugel, sondern einen eisumpanzerten Koloß."

Soweit der Zeitungsbericht, dem auch entnommen werden konnte, daß diese Messungen von dem amerikanischen Astronom Russel vorgenommen und von seinem englischen Berufskollegen Jeffries bestätigt wurden. Daß es sich hier um keine Zeitungsente handeln könne, wird in dem Buch "Sterne, Welten und Atome" bestätigt, denn hier hat der amerikanische Gelehrte Sir James Jeans schon im Jahre 1931 derartige Behauptungen veröffentlicht.

Das geschah also 1931, im Sterbejahr des Schöpfers der Welteislehre, der dieselben Behauptungen schon neunzehn Jahre vorher veröffentlichte.

Aber damals, 1912, wurden solche Gedanken noch als indiskutable Absurditäten angesehen.

Und welchen Wissensstand besitzen wird heute, im Jahr 2009?

Wie sagte doch ein Professor aus heutiger Zeit: "Wir forschen heute immer noch auf dem derzeitig gründlichen Irrtum".

Erwähnenswert ist, daß in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts diese Gas-Theorie etwas in den Hintergrund geraten war und die offizielle Fachwissenschaft bereits über einen mächtigen Eispanzer diskutierte, der sich auf Jupiter befinden könnte. So konnte man am 4. Dezember 1939 in den "Wiener Neuesten Nachrichten" anläßlich der größten Erdnähe des Planeten Jupiter u.a. lesen:

"Man ist aber hinsichtlich der Temperatur, die auf der Jupiteroberfläche herrscht, seit kurzem zu ganz anderen Schlüssen gekommen, und zwar zu Resultaten, die das größte Erstaunen der Gelehrtenwelt auslösten.

Durch die Einrichtung eines sehr feinfühligen Meßgerätes ist es uns möglich geworden, die physikalische Beschaffenheit der Sterne und Nachbarplaneten, die Strahlungsstärke und ihre Oberflächentemperatur ziemlich genau festzustellen. Diese neue Meßmethode hat uns bei dem Riesenplaneten Jupiter vor ganz neue Rätsel gestellt, denn man kam zu dem ganz unerwarteten Resultat, daß die Temperatur dieses vermeintlich noch in Rotglut befindlichen Planeten mindestens 160° unter dem Gefrierpunkt liegt, und daß seine Wolken nicht aus Wasserdunst gebildet werden, sondern aus Gas bestehen.

Zusammenfassend ist man über die Beschaffenheit des Jupiter heute zu folgender Ansicht gelangt: Der Jupiter besitzt einen festen Kern, wie die Erde.

Der Durchmesser dieses Kernes, dessen Stoffe dreimal schwerer als Wasser sind, beträgt ca. 90 000 km. Seine Oberfläche ist von einem gewaltigen Ozean überflutet, dessen Tiefe auf 10 000 km geschätzt wird! Es wird als sehr wahrscheinlich angenommen, daß dieser gewaltige Wassergürtel ständig zugefroren ist und von einer eisigen Atmosphäre von 5000 bis 6000 km Lufthöhe umlagert wird. Wir erblicken also in Jupiter keine glühende Kugel, sondern einen eisumpanzerten Koloß."

Soweit der Zeitungsbericht, dem auch entnommen werden konnte, daß diese Messungen von dem amerikanischen Astronom Russel vorgenommen und von seinem englischen Berufskollegen Jeffries bestätigt wurden. Daß es sich hier um keine Zeitungsente handeln könne, wird in dem Buch "Sterne, Welten und Atome" bestätigt, denn hier hat der amerikanische Gelehrte Sir James Jeans schon im Jahre 1931 derartige Behauptungen veröffentlicht.

Das geschah also 1931, im Sterbejahr des Schöpfers der Welteislehre, der dieselben Behauptungen schon neunzehn Jahre vorher veröffentlichte.

Aber damals, 1912, wurden solche Gedanken noch als indiskutable Absurditäten angesehen.

Und welchen Wissensstand besitzen wird heute, im Jahr 2009?

Wie sagte doch ein Professor aus heutiger Zeit: "Wir forschen heute immer noch auf dem derzeitig gründlichen Irrtum".

die WEL-Privatinstitutsleitung

(Quellenschriftauszug aus dem Buch "Welteis - Roman um ein Weltbild" von R.Hörbiger/Soeser, 1952, Verlag Karl Kühne, Wien.)