| Zurück |

Impressum

Datenschutz

Der Zusammenhang zwischen

Sonnenflecken und Niederschlagsmenge auf der

Erde ist verwickelt.

In verschiedenen Gegenden muß er verschieden sein. Hingegen erfolgt die Einwirkung der Sonnenflecken auf die erdmagnetischen Vorgänge überall unmittelbar in der gleichen Weise. Der Gleichklang von Sonnentätigkeit und Niederschlag wird außer durch die Verschiebung der "atmosphärischen Aktionszentren" in erheblichem Maße verwischt durch die nach Hörbiger vorzunehmende Zweiteilung des kosmischen Wasserzuflusses zur Erde in Grobeis- und Feineis-Wirkung. Solange sie nicht berücksichtigt wird, können Untersuchungen der Abhängigkeit der Niederschlagsergiebigkeit vom Grade der Sonnentätigkeit nie befriedigende Ergebnisse zeitigen. Nun darf man aber als übereifriger Welteisanhänger nicht glauben, daß mit dieser Unterscheidung alles getan sei; denn verschiedene von der Meteorologie zur Erklärung des Wetters herangezogene Gesetze haben natürlich ebenfalls ihre gar nicht geringe Bedeutung. Nur ist es so, daß man wohl oft Ursache und Wirkung vertauschen muß.

In verschiedenen Gegenden muß er verschieden sein. Hingegen erfolgt die Einwirkung der Sonnenflecken auf die erdmagnetischen Vorgänge überall unmittelbar in der gleichen Weise. Der Gleichklang von Sonnentätigkeit und Niederschlag wird außer durch die Verschiebung der "atmosphärischen Aktionszentren" in erheblichem Maße verwischt durch die nach Hörbiger vorzunehmende Zweiteilung des kosmischen Wasserzuflusses zur Erde in Grobeis- und Feineis-Wirkung. Solange sie nicht berücksichtigt wird, können Untersuchungen der Abhängigkeit der Niederschlagsergiebigkeit vom Grade der Sonnentätigkeit nie befriedigende Ergebnisse zeitigen. Nun darf man aber als übereifriger Welteisanhänger nicht glauben, daß mit dieser Unterscheidung alles getan sei; denn verschiedene von der Meteorologie zur Erklärung des Wetters herangezogene Gesetze haben natürlich ebenfalls ihre gar nicht geringe Bedeutung. Nur ist es so, daß man wohl oft Ursache und Wirkung vertauschen muß.

Ich möchte mit den

Vorgängen im Zirrus-Niveau

beginnen, weil hier

oben die Sonnenwirkung am reinsten ist. Der für einen

großen Teil des Witterungsablaufes nicht unwichtige irdische

Wettermechanismus reicht nicht so hoch hinauf. Bekannt ist,

daß die Zirren sozusagen das Kondensationsprodukt des der Sonne

entströmenden Feineises in der Atmosphäre sind.

Daß Zirrenbildung und Sonnentätigkeit gleichlaufen, ist

deshalb ohne weiteres klar. O. Osthoff hat in der

"Meteorologischen Zeitschrift" von 1905 seine diesbezüglichen

ausgezeichneten Beobachtungsergebnisse veröffentlicht. Er

steht natürlich ganz auf dem Standpunkt des verlustlosen irdischen

Wasserkreislaufes, kommt aber doch schon zu dem Schluß, daß

"keineswegs

ausschließlich die Luftströmungen die Veranlassung zur

Gestaltung der Zirruswolken bieten. Vielmehr macht sich ganz

unzweifelhaft eine Periode merklich, innerhalb derer der Bau dieser

Gestalten zwischen symmetrischer Zierlichkeit und schlichter

Einfachheit wechselt. Diese Periode läuft der Zahl der

Sonnenflecke ziemlich parallel" (!).

"Im Sonnenflecken-Maximum hat die Sonne das Bestreben, alle Formen der Federwolken mehr in Fäden aufzulösen, die teils geradlinig, teils kraus ineinandergewirrt (lockenförmig) sind, wodurch im letzteren Falle oft charakteristische Wirbel- oder Strudelformen entstehen."

"Sämtliche Formen sind im Sonnenflecken-Minimum viel mangelhafter und unvollkommener entwickelt, breiter, gröber, verschwommen, wodurch sie viel Charakteristisches verlieren und oft bedenklich dem Alto-Stratus ähnlich sehen. Sie bilden alsdann oft eine unscheinbare, zerzupfter Baumwolle gleichende, flockige Schicht, die leicht zum Irrtum verführen kann, es seien überhaupt keine Zirren vorhanden."

"Wenn im Sonnenflecken-Minimum manche Formen ganz fehlen, die im Maximum zu den auffälligsten gehören - besonders die symmetrisch zueinander gestellten Fäden -, so ist das lediglich eine Folge der erlahmten Bildungskraft der Sonne."

"Daß die Sonnenflecke nicht mit der Menge oder Häufigkeit des Vorkommens der Zirren zu tun haben (was andere Beobachter zu Unrecht behaupten. D. Verf.), sondern mit ihrer Form, zeigt mitunter die Beobachtung unmittelbar. Die Gelegenheit dazu bietet sich, wenn zur Zeit der Sonnenruhe ein unerwartet auftretender Sonnenfleck eine Störung hervorruft. Dann sieht man deutlich, wie die etwa seit Tagen bereits vorhandenen, grob geformten Federwolken plötzlich zierlich und mannigfaltiger gestaltet werden, um nach Ablauf der Störung wieder ihr unscheinbares Aussehen anzunehmen."

"Man kann sagen, daß im Sonnenflecken-Minimum das Breitzackige und Abgerundete vorherrscht, im Maximum aber das Fädige und Gestreckte, was natürlich weit mehr auffällt."

"Die Ausgestaltung der langen, bisher schlichten diffusen Streifen in die symmetrisch-fädigen Sonnenformen (sogenannten "Polarbanden") tritt am spätesten ein, als wenn zu ihrer Bildung die meiste Kraft notwendig wäre."

"Ganz im allgemeinen läßt die Verwandlung der unscheinbaren Grund- in die zierlichen Sonnenformen auf sich warten, um erst kurz vor dem Sonnenflecken-Maximum ziemlich rasch einzutreten, während nach diesem Zeitpunkt die 'Sonnenformen' viel mehr Zeit gebrauchen, ihre reichgegliederte fadenförmige Beschaffenheit wieder abzulegen. Daher die Tatsache, daß die Zirrusformen bei gleich großer Relativzahl vor dem Sonnenflecken-Maximum nicht so zierlich sind wie nachher."

"Im Sonnenflecken-Maximum hat die Sonne das Bestreben, alle Formen der Federwolken mehr in Fäden aufzulösen, die teils geradlinig, teils kraus ineinandergewirrt (lockenförmig) sind, wodurch im letzteren Falle oft charakteristische Wirbel- oder Strudelformen entstehen."

"Sämtliche Formen sind im Sonnenflecken-Minimum viel mangelhafter und unvollkommener entwickelt, breiter, gröber, verschwommen, wodurch sie viel Charakteristisches verlieren und oft bedenklich dem Alto-Stratus ähnlich sehen. Sie bilden alsdann oft eine unscheinbare, zerzupfter Baumwolle gleichende, flockige Schicht, die leicht zum Irrtum verführen kann, es seien überhaupt keine Zirren vorhanden."

"Wenn im Sonnenflecken-Minimum manche Formen ganz fehlen, die im Maximum zu den auffälligsten gehören - besonders die symmetrisch zueinander gestellten Fäden -, so ist das lediglich eine Folge der erlahmten Bildungskraft der Sonne."

"Daß die Sonnenflecke nicht mit der Menge oder Häufigkeit des Vorkommens der Zirren zu tun haben (was andere Beobachter zu Unrecht behaupten. D. Verf.), sondern mit ihrer Form, zeigt mitunter die Beobachtung unmittelbar. Die Gelegenheit dazu bietet sich, wenn zur Zeit der Sonnenruhe ein unerwartet auftretender Sonnenfleck eine Störung hervorruft. Dann sieht man deutlich, wie die etwa seit Tagen bereits vorhandenen, grob geformten Federwolken plötzlich zierlich und mannigfaltiger gestaltet werden, um nach Ablauf der Störung wieder ihr unscheinbares Aussehen anzunehmen."

"Man kann sagen, daß im Sonnenflecken-Minimum das Breitzackige und Abgerundete vorherrscht, im Maximum aber das Fädige und Gestreckte, was natürlich weit mehr auffällt."

"Die Ausgestaltung der langen, bisher schlichten diffusen Streifen in die symmetrisch-fädigen Sonnenformen (sogenannten "Polarbanden") tritt am spätesten ein, als wenn zu ihrer Bildung die meiste Kraft notwendig wäre."

"Ganz im allgemeinen läßt die Verwandlung der unscheinbaren Grund- in die zierlichen Sonnenformen auf sich warten, um erst kurz vor dem Sonnenflecken-Maximum ziemlich rasch einzutreten, während nach diesem Zeitpunkt die 'Sonnenformen' viel mehr Zeit gebrauchen, ihre reichgegliederte fadenförmige Beschaffenheit wieder abzulegen. Daher die Tatsache, daß die Zirrusformen bei gleich großer Relativzahl vor dem Sonnenflecken-Maximum nicht so zierlich sind wie nachher."

Zirren

am Abendhimmel.

Zu den prachtvollen

Beobachtungsergebnissen ist zu bemerken, daß

natürlich ebenso wie die zierlichen Formen während der

Sonnenflecken-Maxima die strukturlosen Gestalten der Minima

"Sonnenformen" sind. Nur gehört eben eine gewisse

Fleckengröße und damit verbundene stärkere

Dampfausblasung dazu, die reichgegliederte Zirren zu bilden.

Bekanntlich erfolgt ja der Anstieg zum Flecken-Maximum ziemlich

rasch. Er ist bedingt durch die vermehrte Zahl

größerer gestörter Eisblöcke aus dem vorderen Teil

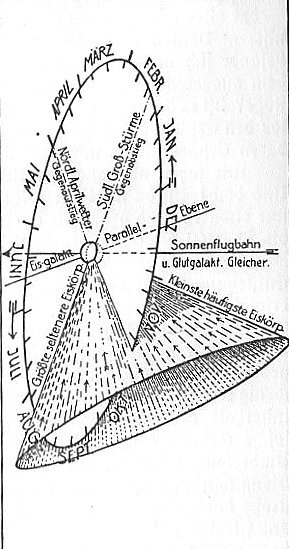

des Eistrichters (absteigende Durchfahrung - s. Zeichnung

Eisschleiertrichter!). Da die allergrößten Boliden

aber die meiste Zeit bis zum Einschuß in die Sonne brauchen,

verschleppen sie die alte Periode bis in die neue hinein. (Vgl. Fig.

86, S. 199 der "Glazialkosmogonie".) Daher ist auch das nur

allmähliche Abklingen der Häufigkeit feingestalteter Zirren

leicht zu verstehen, denn auch das Einschießen der sie

bedingenden großen Sonnentreffer nimmt nur langsam ab.

(Bildquelle und -text:

Buch "Der Mars, ein uferloser Eisozean" von H. Fischer, 1924)

Man sieht, daß die Erde diesen Eisschleiertrichter um den 10. bis 20. August absteigend und um Ende Oktober und Anfang November herum aufsteigend durchwandert, zu welchen Zeiten wir auch die beiden jährlichen Hauptzeiten der Sternschnuppen beobachten können,

die als Eiskörper im widergespiegelten Sonnenlicht außerhalb der irdischen Lufthülle aufleuchten. (Zeichnung nach Hörbiger.)

Man sieht, daß die Erde diesen Eisschleiertrichter um den 10. bis 20. August absteigend und um Ende Oktober und Anfang November herum aufsteigend durchwandert, zu welchen Zeiten wir auch die beiden jährlichen Hauptzeiten der Sternschnuppen beobachten können,

die als Eiskörper im widergespiegelten Sonnenlicht außerhalb der irdischen Lufthülle aufleuchten. (Zeichnung nach Hörbiger.)

Daß die Häufigkeit

der Zirren nicht von der der

Sonnenflecken abhängt, ist nicht weiter verwunderlich. Denn

auch während der Minima wird die die Sonne umgebende, bis

über die Marsbahn reichende Eisstaubscheibe (Korona) noch

genügend durch die zum größten Teil ohne Fleckenbildung

verdampfenden kleineren Eislinge gespeist. Nur ist diese

Minimum-Korona nicht so einwandfrei strahlig gebaut wie während

des Maximums, die Anblasung der Erde ist infolgedessen nicht so

heftig. Deshalb kann sich die Strömung des in die

Erdatmosphäre eindringenden Feineises nicht recht

durchsetzen. Es sinkt vielmehr in geschlossener Masse nach

unten. Diese Ansammlungen von Feineis verlieren natürlich

viel schneller ihre von der Sonne mitgebrachte Bewegungsenergie als

Zirren, die mit großer Wucht von einem Sonnenfleck eingeblasen

und scharf modelliert werden. Daß dann die

Luftströmungen die Gestalten jener Zirren verändern, sie

zusammentreiben oder auseinanderziehen, ist kein Beweis gegen die

Herkunft der Eiswolken aus der Sonne. Auch den Osthoffschen

"Sonnenformen" ergeht es so, wenn sie "altern", das heißt, wenn

sie ihre von der Sonne mitgebrachte Bewegungsenergie verlieren.

Die Bildung der Zirren geht

manchmal ganz verblüffend schnell

vor sich, daß man kaum mit dem Auge folgen kann! Das ist

kein Wunder, da das Feineis mit 2000-3000 Sekundenmetern herangeflogen

kommt. Bezüglich der Bewegung der Zirrusstreifen hat man

zwischen der Richtung des Entstehens

oder des Ausbreitens und der

des Fortzuges zu unterscheiden (wie übrigens bei allen

Wolken). Beide Richtungen können jeden beliebigen Winkel

miteinander bilden! Sieht man die Federwolken als

einschießendes, sich aufstauendes Feineis an, so ist diese

Abweichung leicht erklärlich. Denn die oberen

Luftströmungen haben doch keine feste Lage zur jeweiligen

Einschußrichtung. Daß die Streifen bei ihrer

schnellen Bildung am vorderen Ende aufgekräuselt werden, "als ob die sie bedingende Strömung

dort einen Widerstand fände" (!), ist beim Eindringen des

Feineises in die Atmosphäre selbstverständlich. Ebenso

leicht läßt sich die Symmetrie der kielfederartigen Streifen

begründen. Osthoff meint, "wenn

das Ursprüngliche bei diesen doppelförmigen Streifen, die

Querfäden als Wogen aufgefaßt wären und dann ein

über diese hinstreichender Windstoß durch Losreißen

von Teilchen der Wogenkämme die Mittelrippe bildete, dann bliebe

das Rätsel ungelöst, wie es kommt, daß der Wind die

Wogenreihen stets symmetrisch zur Mitte trifft und den feinen

Mittelstreifen in seiner ganzen ungeheuren Länge scharf, zierlich

und sauber bildet, daß nirgends die Spur losgerissener Teilchen

die Symmetrie stört". Sieht man aber den sich

bildenden Streifen als einschießendes Feineis an, so kann man

sich seine symmetrische Form sehr wohl als durch den entgegenstehenden

Luftwiderstand bedingt vorstellen, der die Seiten des Strahles

zerfranst.

Daß die Richtung der Fortbewegung der Streifen (nicht der Entstehung) in engem

Zusammenhang mit der der Tiefdruckgebiete

steht, von denen sie ausgehen, ist im Lichte der Welteislehre nicht

weiter verwunderlich. Denn diese barometrischen Tiefs entstehen

ja dadurch, daß die Feineisstrahlen sozusagen Löcher in die

irdische Lufthülle blasen, die dann in der allgemeinen

West-Ost-Strömung in unseren Breiten mitgetragen werden. Die

Einzelheiten dieses verwickelten Vorganges (Entstehung eines

Schlechtwetter-Gebietes) sind jedoch erst noch klarzulegen. In

dem entstehenden Loch staut sich das Feineis. An den Rändern

läuft es über und bildet die weithin ragenden Strahlen.

Im Anfange weist ihre Richtung ziemlich genau auf das Zentrum der

Depression. Bei zunehmendem Alter des Gebildes wird diese

Richtung durch Luftströmungen in bestimmter Weise abgeändert.

Erstrecken sich diese schmalen

langen Bänder in paralleler Anordnung über den ganzen Himmel,

so scheinen sie infolge perspektivischen Zusammenlaufens von zwei

einander diametral gegenüberliegenden "Polen" auszustrahlen.

Daher nennt man sie "Polarbanden".

Der Name stammt von A. v. Humboldt. Er verstand darunter nur die

der Nord-Süd-Richtung gleichlaufenden Bänder von hohen

Schäfchen (cirro-cumuli,

ci-cu).

Er hielt einen Zusammenhang dieser Bildungen mit dem Polarlicht für wahrscheinlich,

daher "Polar"-Banden. Auch wird von ihm behauptet, daß die

parallelen Reihen der Schäfchen meist der Richtung des

magnetischen Meridians folgen. Dieses letztere trifft allerdings

nicht zu. Denn die Lage der Konvergenzpunkte der Streifung kann

alle Richtungen annehmen, dem Orte der barometrischen Depression

entsprechend, der die Banden entströmen.

Daß aber die Zirren

für die atmosphärische Elektrizität und den

Erdmagnetismus eine bedeutende Rolle spielen, ja daß ihre

Bestandteile die Träger der beide bedingenden elektrischen Quelle

sind, liegt in der Natur ihrer Entstehung. Sie sind ja das der

Sonne entströmende, positiv elektrisch geladene Feineis.

Eine sehr hübsche Beobachtung der Einwirkung dieser elektrischen

Zirrusladung auf die erdmagnetischen Elemente teilt Ph. Flajolet mit

("Meteorol. Ztschr.", 1914, 137): "Wir

waren in der Lage, am 20. September am Observatorium von St.

Genis-Laval eine auffallende Beobachtung nach bestimmter Richtung

orientierter Zirrusbanden und einer gleichzeitigen magnetischen

Störung zu machen."

"Das Phänomen erregte um 20 h 20 m (mittl. Gr. Z.) unsere Aufmerksamkeit und zeigte sich folgendermaßen: Gegen 20 Wolkenbanden durchzogen den Himmel von Westen nach Osten und hatten am Zenit eine Breite von etwa 30°. Diese Banden schienen sich sowohl im Osten wie im Westen auf ein Bündel von ungefähr 9° zusammenzuschieben, während die mittlere Richtung des Bandenbündels einen Winkel von etwa 17° mit der Ostwestlinie einschloß und so direkt senkrecht auf dem erdmagnetischen Meridian stand."

"Alle diese Banden hoben sich in weißer Farbe stark vom blauen Hintergrund des Himmels ab; die breitesten umfaßten 2° bis 3°, die feinsten bloß ungefähr 15'. Einige von ihnen erschienen doppelt, vornehmlich eine, die im südlichen Teil sichtbar war; andere erschienen senkrecht zu ihrer Längserstreckung gestreift."

"Die Banden verdickten sich rasch; die Zirren wandelten sich in Zirrocumulus um. Um 20 h 40 m waren die Banden am Westhimmel verschwunden, hielten sich aber noch am Osthimmel gerade in derselben Orientierung wie früher."

"Alle diese Wolken wurden von einem schwachen NW-Wind weggetragen; um 21 h 10 m war keine Spur der früheren Wolkenbildung zu sehen; die Wolken hatten sich gegen SO entfernt; bloß eine Masse Altocumulus (grobe Schäfchen) blieb zurück."

"Unser Observatorium ist im Besitz einer kompletten Aufstellung von Apparaten für direkte Beobachtung und photographische Registrierung des Erdmagnetismus. Äußerst interessant war es, in sorgfältigster Weise die Magnetometerstreifen zu untersuchen. Der Vertikal- und die Horizontal-Komponente waren in keiner Weise gestört, wenn die Störungen nicht vielleicht von der Größenordnung der von vagabundierenden Strömen zahlreicher elektrischer Leitungen verursacht waren, die in der Nähe des Observatoriums (1 km) vorbeiführen."

"Die Deklination verhielt sich aber nicht so. Die Tageskurve ist bis 19 h 7 m äußerst ruhig. Um 19 h 8 m jedoch beginnt eine Störung; sie zeigt ein Maximum bei 19 h 55 m, fällt hierauf, und die Kurve erreicht ein Minimum bei 20 h 25 m; um 20 h 30 m nimmt sie wieder ihren normalen Kurs auf; diese Übereinstimmung ist äußerst auffallend. Die Amplitude der Störung betrug 1' 30"."

"Das Phänomen erregte um 20 h 20 m (mittl. Gr. Z.) unsere Aufmerksamkeit und zeigte sich folgendermaßen: Gegen 20 Wolkenbanden durchzogen den Himmel von Westen nach Osten und hatten am Zenit eine Breite von etwa 30°. Diese Banden schienen sich sowohl im Osten wie im Westen auf ein Bündel von ungefähr 9° zusammenzuschieben, während die mittlere Richtung des Bandenbündels einen Winkel von etwa 17° mit der Ostwestlinie einschloß und so direkt senkrecht auf dem erdmagnetischen Meridian stand."

"Alle diese Banden hoben sich in weißer Farbe stark vom blauen Hintergrund des Himmels ab; die breitesten umfaßten 2° bis 3°, die feinsten bloß ungefähr 15'. Einige von ihnen erschienen doppelt, vornehmlich eine, die im südlichen Teil sichtbar war; andere erschienen senkrecht zu ihrer Längserstreckung gestreift."

"Die Banden verdickten sich rasch; die Zirren wandelten sich in Zirrocumulus um. Um 20 h 40 m waren die Banden am Westhimmel verschwunden, hielten sich aber noch am Osthimmel gerade in derselben Orientierung wie früher."

"Alle diese Wolken wurden von einem schwachen NW-Wind weggetragen; um 21 h 10 m war keine Spur der früheren Wolkenbildung zu sehen; die Wolken hatten sich gegen SO entfernt; bloß eine Masse Altocumulus (grobe Schäfchen) blieb zurück."

"Unser Observatorium ist im Besitz einer kompletten Aufstellung von Apparaten für direkte Beobachtung und photographische Registrierung des Erdmagnetismus. Äußerst interessant war es, in sorgfältigster Weise die Magnetometerstreifen zu untersuchen. Der Vertikal- und die Horizontal-Komponente waren in keiner Weise gestört, wenn die Störungen nicht vielleicht von der Größenordnung der von vagabundierenden Strömen zahlreicher elektrischer Leitungen verursacht waren, die in der Nähe des Observatoriums (1 km) vorbeiführen."

"Die Deklination verhielt sich aber nicht so. Die Tageskurve ist bis 19 h 7 m äußerst ruhig. Um 19 h 8 m jedoch beginnt eine Störung; sie zeigt ein Maximum bei 19 h 55 m, fällt hierauf, und die Kurve erreicht ein Minimum bei 20 h 25 m; um 20 h 30 m nimmt sie wieder ihren normalen Kurs auf; diese Übereinstimmung ist äußerst auffallend. Die Amplitude der Störung betrug 1' 30"."

An der meteorologischen Station

der Sternwarte auf dem Königstuhl bei Heidelberg hat man ebenfalls

derartige Störungen bei dem Auftreten von Zirren lange vor ihrer

Überquerung des Beobachtungsortes festgestellt.

Die für die Flajoletsche Beobachtung gegebene Erklärung ist der unsrigen gerade entgegengesetzt. Man verwechselt, wie häufig, Ursache und Wirkung. Die Wolken entstehen nicht durch die von der Sonne ausgesandten Kathodenstrahlen, die die oberen Atmosphärenschichten ionisieren und dadurch Kondensationskerne schaffen, sondern die Wolkenelemente selber tragen als Feineis die positive Raumladung aus den Auspufftrichtern der Sonne in die Lufthülle der Erde. Schwankungen der Stromstärke (des Feineises und damit auch der Elektrizität) bedingen natürlich auch Schwankungen des durch das elektrische Feld der Sonne (Feineisscheibe) induzierten Erdmagnetismus. Zieht eine Feineisballung (Federwolke), in der ja auch die elektrische Substanz oder Ladung verdichtet ist, über einen Beobachtungsort, so gibt es eine Störung des elektrischen Feldes und damit des Erdmagnetismus.

Die für die Flajoletsche Beobachtung gegebene Erklärung ist der unsrigen gerade entgegengesetzt. Man verwechselt, wie häufig, Ursache und Wirkung. Die Wolken entstehen nicht durch die von der Sonne ausgesandten Kathodenstrahlen, die die oberen Atmosphärenschichten ionisieren und dadurch Kondensationskerne schaffen, sondern die Wolkenelemente selber tragen als Feineis die positive Raumladung aus den Auspufftrichtern der Sonne in die Lufthülle der Erde. Schwankungen der Stromstärke (des Feineises und damit auch der Elektrizität) bedingen natürlich auch Schwankungen des durch das elektrische Feld der Sonne (Feineisscheibe) induzierten Erdmagnetismus. Zieht eine Feineisballung (Federwolke), in der ja auch die elektrische Substanz oder Ladung verdichtet ist, über einen Beobachtungsort, so gibt es eine Störung des elektrischen Feldes und damit des Erdmagnetismus.

Von einer säkularen

Periode der Zirrenhäufigkeit kann man nach Osthoff nicht reden (s.

o.). Doch glaubt er einen täglichen Gang gefunden zu haben,

der mittags ein Maximum aufweist, wie auch Klein angibt ("Meteorlog.

Ztschr.", 1901). Da es bei diesen Beobachtungen lediglich auf die

zahlenmäßige Häufigkeit ankam und die

Flächendichte und Form nicht berücksichtigt wurden, scheint

die Tagesmulde mehr Zirren zu

enthalten als Morgen- bzw. Abend-Wall. Eher

verständlich würde man finden, daß das Gegenteil der

Fall ist. Denn im Polarwallkamm staut sich das Feineis auf.

An günstigen Tagen kann man das wunderschön beobachten.

Aber, wie schon gesagt, müßte der Beobachter die Form der

Zirren berücksichtigen. Tagsüber werden sie nur

vereinzelt, in mannigfachen mehr oder weniger zierlichen Formen

auftreten, morgens und abends in streifiger (bis flächenhafter)

Form. Ist natürlich ein Schlechtwettergebiet in der

Nähe, so werden den ganzen Tag über Polarbanden oder

Zirrusschleier am Himmel stehen. Dadurch wird die tägliche

Periode verwischt. Zu ihrem Auffinden kann man daher

gemäß unserer Welteiseinsichten nur gewisse Zeiten guten

Wetters benutzen. Hier haben wir also eine neue Richtlinie, nach

der WEL-Beobachtungen anzustellen sind.

Zur Verwischung der

täglichen Periode der Zirrenhäufigkeit trägt

natürlich auch der Umstand bei, daß an Wintertagen die

Beobachtungstermine 7 h und 21 h infolge der Dunkelheit höchst

ungünstig für Wolkenbeobachtungen sind. Außerdem

gehen wir abends bereits 19 h unter dem Scheitel des Abendwalles

hindurch, sind also 21 h auf jeden Fall hindurch. Morgens stimmen

Polarwallkamm-Passage und Beobachtungstermin überein.

Die Form der Zirren hat für bestimmte elektromagnetische Störungen, die mit ihnen in Verbindung stehen (s. A. v. Humboldt ci-cu) und ebenso für die Wettervorhersage keine Bedeutung, wie Osthoff ganz mit Recht vermutet. Als Wetterzeichen kann man die Zirren mit Klein (Meteorolog. Ztschr.", 1901) höchstens insofern benutzen, als schneller Zirruszug aus westlicher Richtung eine Anzeige von Regen ist, jedoch nicht immer. Man muß natürlich auch die anderen meteorologischen Elemente berücksichtigen, hauptsächlich den Luftdruck. Zirren aus Osten bringen nie Regen.

Haben wir also über die Abhängigkeit der Zirren von der Sonnentätigkeit schon recht schöne Beobachtungen, so fehlen doch auch hier noch weitere erhebliche Studien.

Die Form der Zirren hat für bestimmte elektromagnetische Störungen, die mit ihnen in Verbindung stehen (s. A. v. Humboldt ci-cu) und ebenso für die Wettervorhersage keine Bedeutung, wie Osthoff ganz mit Recht vermutet. Als Wetterzeichen kann man die Zirren mit Klein (Meteorolog. Ztschr.", 1901) höchstens insofern benutzen, als schneller Zirruszug aus westlicher Richtung eine Anzeige von Regen ist, jedoch nicht immer. Man muß natürlich auch die anderen meteorologischen Elemente berücksichtigen, hauptsächlich den Luftdruck. Zirren aus Osten bringen nie Regen.

Haben wir also über die Abhängigkeit der Zirren von der Sonnentätigkeit schon recht schöne Beobachtungen, so fehlen doch auch hier noch weitere erhebliche Studien.

Robert Hüttemann

Weitere ausführliche

Erklärung zum Feineis: Die Wirkung des der Sonne

entströmenden Feineises

Als Studiumlektüre empfehlen wir das Buch "Rhythmus des kosmischen Lebens" von Hanns Fischer

Als Studiumlektüre empfehlen wir das Buch "Rhythmus des kosmischen Lebens" von Hanns Fischer

(Aufsatzquelle: "Schlüssel zum Weltgeschehen, Heft 10, S. 320-325, Jahrg. 1928, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)