| Zurück |

Impressum

Datenschutz

Einer der

letzten großen Weisen und Naturverbundenen des

Altertums, der geniale Arzt Hippokrates, schrieb vor zweitausend

Jahren: "Alles im Organismus ist ein

einziges Zusammenströmen, ein einziges harmonisches

Zusammenwirken; alles ist gerichtet auf die Gesamtheit, jedes Teilchen

im einzelnen auf das andere abgestimmt - alles ist zum gemeinsamen

Wirken da."

Das gilt nicht nur für das Wesen, das wir Mensch nennen, sondern es gilt für alles Lebendige. Und es gilt für mehr. Wenn wir goethisch sprechen wollten, könnten wir sagen, das Wort des Hippokrates hätte überhaupt Gültigkeit für die Idee eines Organismus. Und das trifft zu! Denn wir vermögen das Weistum des Griechen ohne jede Einschränkung auf den Kosmos anzuwenden, auf den Kosmos als Begriff unserer Welt, darinnen wir Teilchen sind, jedes im einzelnen auf das andere abgestimmt. Teile eines Organismus.

Das gilt nicht nur für das Wesen, das wir Mensch nennen, sondern es gilt für alles Lebendige. Und es gilt für mehr. Wenn wir goethisch sprechen wollten, könnten wir sagen, das Wort des Hippokrates hätte überhaupt Gültigkeit für die Idee eines Organismus. Und das trifft zu! Denn wir vermögen das Weistum des Griechen ohne jede Einschränkung auf den Kosmos anzuwenden, auf den Kosmos als Begriff unserer Welt, darinnen wir Teilchen sind, jedes im einzelnen auf das andere abgestimmt. Teile eines Organismus.

Der Verlust dieses Wissens hat

die mehr als zweitausendjährige

Tragödie heraufbeschworen, unter der auch wir stöhnen.

Lebendig allein ist es nur geblieben im Volkswissen, das, für die

Geistigkeit der Nur-Vernunftmenschen ohne Bedeutung, besonders deswegen

übersehen wurde, weil es vermeintlich viel zu tief stand, um

ernstliche Beachtung zu erregen.

Nur in volkskundlichen Werken finden die Weistümer meist als Seltsamkeiten Platz und als Äußerungen einer derart schlichten Menschenschicht, daß gelehrte Kreise es unter ihrer Würde hielten, sie mit Ernst zu prüfen.

Eines wurde vor allem völlig vernachlässigt: Die dem Landvolk eigene scharfe Beobachtungsfähigkeit. Immer wurde übersehen, wie gerade der Bauer aus ganz natürlichen Gründen gezwungen ist, den Erscheinungen der Natur allergrößte Aufmerksamkeit zu schenken. Da er aber ohne Retorte, Teleskop und Waage arbeitet, die, wie Goethe sagt, "keine sittlich günstige Wirkung auf den Menschen ausüben", da "der äußere Sinn".... "dadurch mit der inneren Urteilsfähigkeit außer Gleichgewicht gesetzt" wird, ward sein Wissensschatz als laienhaft und wenig zuverlässig schlechthin übergangen. Und doch ist gerade der Landbewohner mitten in der Natur hineingestellt, ist Tag um Tag von der Natur abhängig, so daß es für ihn Lebensnotwendigkeit bleibt, auf die Äußerungen der Natur zu hören, ihre Zeichen zu merken, um so Nutzen für das Dasein zu ziehen.

Erinnern wir uns doch nur der einfachen Tatsache, die uns hier als Beispiel dienen mag, daß die Tiere ihren Winterpelz bereits im Herbst anzulegen beginnen. Winterpelz und Winterpelz sind aber sehr verschiedene Dinge, je nach der Strenge der bevorstehenden kalten Zeit.

Ist der Pelz der Tiere im Spätherbst besonders dicht, so steht ein scharfer Winter bevor. So handelt die Natur in ihrer weisen Vorausschau zweckmäßig. Und darum kann der Balg eines Hasen für den Landbewohner ein recht verläßliches Anzeichen eines milden oder strengen Winters sein. Es handelt sich sogar hier um ein sehr zuverlässiges Vorzeichen. Jedenfalls sehen wir eine überaus feine vom Volk festgestellte Beobachtung vor uns.

Nur in volkskundlichen Werken finden die Weistümer meist als Seltsamkeiten Platz und als Äußerungen einer derart schlichten Menschenschicht, daß gelehrte Kreise es unter ihrer Würde hielten, sie mit Ernst zu prüfen.

Eines wurde vor allem völlig vernachlässigt: Die dem Landvolk eigene scharfe Beobachtungsfähigkeit. Immer wurde übersehen, wie gerade der Bauer aus ganz natürlichen Gründen gezwungen ist, den Erscheinungen der Natur allergrößte Aufmerksamkeit zu schenken. Da er aber ohne Retorte, Teleskop und Waage arbeitet, die, wie Goethe sagt, "keine sittlich günstige Wirkung auf den Menschen ausüben", da "der äußere Sinn".... "dadurch mit der inneren Urteilsfähigkeit außer Gleichgewicht gesetzt" wird, ward sein Wissensschatz als laienhaft und wenig zuverlässig schlechthin übergangen. Und doch ist gerade der Landbewohner mitten in der Natur hineingestellt, ist Tag um Tag von der Natur abhängig, so daß es für ihn Lebensnotwendigkeit bleibt, auf die Äußerungen der Natur zu hören, ihre Zeichen zu merken, um so Nutzen für das Dasein zu ziehen.

Erinnern wir uns doch nur der einfachen Tatsache, die uns hier als Beispiel dienen mag, daß die Tiere ihren Winterpelz bereits im Herbst anzulegen beginnen. Winterpelz und Winterpelz sind aber sehr verschiedene Dinge, je nach der Strenge der bevorstehenden kalten Zeit.

Ist der Pelz der Tiere im Spätherbst besonders dicht, so steht ein scharfer Winter bevor. So handelt die Natur in ihrer weisen Vorausschau zweckmäßig. Und darum kann der Balg eines Hasen für den Landbewohner ein recht verläßliches Anzeichen eines milden oder strengen Winters sein. Es handelt sich sogar hier um ein sehr zuverlässiges Vorzeichen. Jedenfalls sehen wir eine überaus feine vom Volk festgestellte Beobachtung vor uns.

Das Urwissen umfaßte in

natürlicheren Zeitläufen, als

es die gegenwärtigen sind, landschaftsgemäß heraus aus

Jahrzehntausende langer Erfahrung alle lebenswichtigen Erscheinungen in

oft geradezu erstaunlicher Feinheit. Denken wir nur an die

geheimnisvolle Wünschelrute, die seit längst verklungenen

Vorzeiten Handwerkzeug des Menschen war.

Das aber ist der Unterschied: Das Urwissen des Volkes gründet sich auf natürliche Erfahrungstatsachen und verzichtet aus zartestem Gefühl für den Ablauf des Weltgeschehens auf "wissenschaftliche" Prüfung. Weil das Leben selbst die Antworten auf die Fragen gibt, besser und in jedem Falle zuverlässiger als Laboratoriumsprüfung in unnatürlicher Umgebung es je vermöchte. Zudem drückt das Volk seine Erfahrungen in einer dem Wissenschaftler ungewohnten Sprache aus, die nur dem naturnahe Lebenden im Letzten verständlich ist.

Das zeigen ganz besonders deutlich die verlästerten Bauernregeln, die ja ebenfalls ganz jenseits der Wissenschaft als Erfahrungstatsachen gewonnen, aber von den Gelehrten mit jener Geringschätzung bedacht wurden, die, ist von den Wetterregeln die Rede, niemals versäumt, das geistvolle Verslein anzuführen:

Das aber ist der Unterschied: Das Urwissen des Volkes gründet sich auf natürliche Erfahrungstatsachen und verzichtet aus zartestem Gefühl für den Ablauf des Weltgeschehens auf "wissenschaftliche" Prüfung. Weil das Leben selbst die Antworten auf die Fragen gibt, besser und in jedem Falle zuverlässiger als Laboratoriumsprüfung in unnatürlicher Umgebung es je vermöchte. Zudem drückt das Volk seine Erfahrungen in einer dem Wissenschaftler ungewohnten Sprache aus, die nur dem naturnahe Lebenden im Letzten verständlich ist.

Das zeigen ganz besonders deutlich die verlästerten Bauernregeln, die ja ebenfalls ganz jenseits der Wissenschaft als Erfahrungstatsachen gewonnen, aber von den Gelehrten mit jener Geringschätzung bedacht wurden, die, ist von den Wetterregeln die Rede, niemals versäumt, das geistvolle Verslein anzuführen:

Wenn der Hahn kräht auf dem

Mist,

so ändert sich das Wetter

oder es bleibt wie es ist.

so ändert sich das Wetter

oder es bleibt wie es ist.

Weit länger als ein

Jahrzehnt habe ich an die Bauernregeln

verwendet und nur dort Ausnahmen gefunden, wo die Regeln durch

Kalenderreformen oder spätere Um- und Verfälschungen in der

Tat für unsere Zeit - nicht an sich! - Irrtümer sind.

Daneben ergaben sich Abweichungen dort, wo Regeln mißverstanden

wurden, wie etwa die Ansicht lehrt, jeder sommerliche Regen werde durch

den erdnahen Flug der Schwalben angekündigt. Das also ist

ein Irrtum, der sicher nicht dem Landbewohner aufs Kerbholz gebucht

werden darf. Darum schicken wir uns an, eine Ehrenrettung der

Bauernregeln zu versuchen und zu zeigen, um wieviel

verläßlicher das Urwissen des Volkes ist als die exakte

Wissenschaft. Dabei wäre es natürlich gänzlich

abwegig, die Leistungen unserer auf die Zivilisationsbedürfnisse

zugeschnittenen Wetterkunde zu verkleinern. Allerdings besteht

kein Zweifel darüber, diese Wissenschaft erst am Anfang ihres

Weges zu sehen, gegen den gehalten das Urwissen über

unvergleichlich größere praktische Erfahrungen

verfügt. Es ist darum auch keineswegs verwunderlich, wenn

hervorragende Köpfe aus dem Kreise der Fachmeteorologie, wie etwa

Prof Dr. W. Grosse-Bremen oder Dr. O. Myrbach-Wien, dem Urwissen des

Volkes ihre Aufmerksamkeit zu schenken beginnen und das zu

bestätigen anfangen, an dessen Richtigkeit ein Landkind nie

gezweifelt hat.

Diese Absichten der Wetterkundler in allen Ehren. Aber eines ist sicher: Mit den Mitteln der amtlichen Wetterkunde ist die Richtigkeit der Bauernregeln nicht nachzuweisen, es gelänge denn, die Geheimnisse einer Sprache zu beurteilen, ohne die Sprache vorher eingehend gelernt zu haben.

Zu kraß sind ja auch die Unterschiede. Während die Meteorologie, von einigen wenigen Ansätzen abgesehen, das Wetter für höchstens zwei Tage im Voraus zu bestimmen in der Lage ist und hierbei den allerschroffsten Irrtümern ausgesetzt bleibt, vermißt sich das Volkswissen, die Wetterlage auf Monate hinaus vorauszusagen.

Wir würden aber ungerecht sein, wollten wir die gänzlich abweichende grundsätzliche Einstellung beider Lager zu den Dingen übersehen.

Diese Absichten der Wetterkundler in allen Ehren. Aber eines ist sicher: Mit den Mitteln der amtlichen Wetterkunde ist die Richtigkeit der Bauernregeln nicht nachzuweisen, es gelänge denn, die Geheimnisse einer Sprache zu beurteilen, ohne die Sprache vorher eingehend gelernt zu haben.

Zu kraß sind ja auch die Unterschiede. Während die Meteorologie, von einigen wenigen Ansätzen abgesehen, das Wetter für höchstens zwei Tage im Voraus zu bestimmen in der Lage ist und hierbei den allerschroffsten Irrtümern ausgesetzt bleibt, vermißt sich das Volkswissen, die Wetterlage auf Monate hinaus vorauszusagen.

Wir würden aber ungerecht sein, wollten wir die gänzlich abweichende grundsätzliche Einstellung beider Lager zu den Dingen übersehen.

Dem Fachwetterkundler kommt es

darauf an, in aller Exaktheit aus den

nach seiner Meinung rein irdischen,

also meßbaren Veränderungen der Lufthülle zu

erschließen, ob Regen fallen, ob Gewitter aufziehen, ob

Sonnenschein herrschen wird. Eine Voraussage auf Monate hinaus

hält er für wissenschaftlich und damit überhaupt

gegenwärtig für höchst fraglich, obwohl ihn bereits ein

Hasenbalg nachdenklich stimmen sollte. Aber das Fell Meister

Lampes ist leider kein Gegenstand der Wetterkunde, sondern der

Biologie. Und in der Wissenschaft wandelt niemand ungestraft in

fremden Fächern!

Anders der Bauer. Er mißt nicht und rechnet nicht. Er beobachtet einfach die Natur. Er ist zwar in der Lage, sehr genaue Angaben über die zu erwartende Wetterlage des Tages machen zu können, zudem ohne weiteres fähig, monatelang Voraussagen zu liefern.

Allerdings ist seine Fragestellung eine völlig andere als die der Wissenschaft. Wenn er von kommenden Regen spricht, so ist da meist nicht ein Platzregen gemeint. Sein "Regen" ist eine länger andauernde Durchnässung, die auch für seine Lebensnotwendigkeiten einschneidende Bedeutung besitzt. Darum versteht er unter dem von niederem Schwalbenflug angekündigten Regen keinen flüchtigen Gewitterschauer, vor dem die Schwalben meist ruhig in der Höhe fliegen, sondern einen wahrhaften Landregen.

Für den Bauer ist ein "guter" Sommer auch keineswegs dasselbe wie für den Städter, für den "gut" und "ewiger Sonnenschein" sich decken. Und wenn etwa der Landmann einen guten Mai voraussagt und wenn dann vom Fachmann wissenschaftlich nachgewiesen wird, daß diese Voraussage sich nicht bewahrheitet habe, weil der Monat kühl und regnerisch gewesen sei, so ist das ein Fehlschluß des Meteorologen. Denn für den Bauern ist ein derart gestalteter Mai eben "gut"!

Anders der Bauer. Er mißt nicht und rechnet nicht. Er beobachtet einfach die Natur. Er ist zwar in der Lage, sehr genaue Angaben über die zu erwartende Wetterlage des Tages machen zu können, zudem ohne weiteres fähig, monatelang Voraussagen zu liefern.

Allerdings ist seine Fragestellung eine völlig andere als die der Wissenschaft. Wenn er von kommenden Regen spricht, so ist da meist nicht ein Platzregen gemeint. Sein "Regen" ist eine länger andauernde Durchnässung, die auch für seine Lebensnotwendigkeiten einschneidende Bedeutung besitzt. Darum versteht er unter dem von niederem Schwalbenflug angekündigten Regen keinen flüchtigen Gewitterschauer, vor dem die Schwalben meist ruhig in der Höhe fliegen, sondern einen wahrhaften Landregen.

Für den Bauer ist ein "guter" Sommer auch keineswegs dasselbe wie für den Städter, für den "gut" und "ewiger Sonnenschein" sich decken. Und wenn etwa der Landmann einen guten Mai voraussagt und wenn dann vom Fachmann wissenschaftlich nachgewiesen wird, daß diese Voraussage sich nicht bewahrheitet habe, weil der Monat kühl und regnerisch gewesen sei, so ist das ein Fehlschluß des Meteorologen. Denn für den Bauern ist ein derart gestalteter Mai eben "gut"!

Mai, kühl und naß,

Füllt dem Bauern Scheuer und Faß.

Auch ein Wort wie:Füllt dem Bauern Scheuer und Faß.

Karfreitag Regen

Bringt keinen Segen,

ist mißverständlich,

wenn wir uns nicht in die Denkweise des

Landmannes versetzen; denn es feuchter oder trüber Karfreitag

pflegt einen dürren oder regenarmen Sommer nach sich zu ziehen,

der für den allein Sonne und Wärme erwartenden Städter

als herrlich gilt. Daß allerdings diese Regel für den

exakt Prüfenden nicht stimmt, liegt nicht an der Regel, sondern an

der heute unbekannten Tatsache, daß unser Ostern, wie ich im

"Herrgottswinkel" zeige, falsch liegt und damit auch der Karfreitag.

Und dann gibt es eine weitere Quelle, aus der für eine exakte Nachprüfung durch den Naturentwöhnten Irrtümer erfließen: Die Verknüpfung der Regeln untereinander.

Wir schicken uns etwa an, die folgende Bauernregel nachzuprüfen:

Und dann gibt es eine weitere Quelle, aus der für eine exakte Nachprüfung durch den Naturentwöhnten Irrtümer erfließen: Die Verknüpfung der Regeln untereinander.

Wir schicken uns etwa an, die folgende Bauernregel nachzuprüfen:

Frühst St. Petrus uppen

Staule

Dann frühst es noch veerzig

Tage uppen Paule.

Ins Hochdeutsche

übersetzt, besagt diese Weisheit, daß

vierzig Tage Frost dann bevorständen, wenn es an Petri Stuhlfeier,

also am 22. Februar, friere. Wir vergleichen also und gewahren

sehr viele Ausnahmen. Der Wissenschaftler würde auf Grund

des Befundes die völlige Unbrauchbarkeit der Regel

bestätigen. Und doch wäre ein solches Urteil falsch;

denn das Wort hat nur dann Gültigkeit, "wenn Matthias seine

Zustimmung" gibt. Mit anderen Worten: Nur wenn es am

Matthias-Tage, also am 24. Februar, ebenfalls friert, bleibt die Regel

in Gültigkeit. Und wer nun mit Hilfe der Wetterregel am 24.

prüft, findet Übereinstimmung.

Eine wirkliche Nachprüfung

des bäuerlichen Wetterwissens

vermag eigentlich nur der vorzunehmen, welcher unaufhörlich die

Natur aufs schärfste beobachtet, der mit ihr aufs engste verbunden

lebt, der die Feinheit ihrer Regungen zu empfinden vermag. Erst

dann wird es möglich, auch Regeln, die einander ergänzen, die

richtigen Schlüsse zu ziehen. Auch müssen wir uns daran

gewöhnen, jene geradezu merkwürdig anmutenden Regeln zu

verwenden, die fast lächerlich erscheinen.

So beschleicht uns zunächst ein aus Milde und Nachsicht gepaartes Gefühl für die Einfalt des Landvolkes, wenn wir hören, daß Regen in Aussicht stehe, wenn die Frauen mit ihrem Schwatz auf der Dorfstraße nicht zu Ende kämen, "eine jener tiefgründigen Weisheiten, die natürlich immer passen", wie ein gelehrter Beurteiler sagt.

Indessen meint das Volkswissen ganz ernsthaft, auch dann, wenn die Enten besonders stark schnatterten, stehe ebenfalls Regen in Aussicht. Hier sind also Frauen und Enten gewissermaßen auf den Generalnenner der Wetterpropheten gebracht. Eine doch höchst lächerliche Behauptung in den Augen derer, die Natur nur aus Büchern und aus Laboratorien kennen.

Erinnern wir uns aber der Deutung des Wortes, daß verschüttetes Salz auf kommenden Ärger weise, so finden wir auch hier nur wohlbegründete Behauptungen.

Bei der Betrachtung des Salzes erfahren wir, wie von der Sonne her elektropositive Feineismassen zur Erde geblasen werden, die das Leben in einen gewissen Erregungszustand versetzen. Und diese Feineismassen bedingen bei entsprechender Menge das Eintreten von Landregen. Und damit halten wir bereits die Lösung der merkwürdigen Behauptung über den Zusammenhang zwischen dem Schwatz der Frauen und dem kommenden schlechten Wetter in Händen. Auch die Tierwelt wird beeinflußt, besonders die Haustiere. Und so ist verständlich, wie Frauen und Enten durch die gleiche Ursache in eine erhöhte nervöse Erregung mit ihren entsprechenden Folgen geraten.

Besonderes gewonnen ist zwar durch diese Ableitung nicht. Sie hat nur wissenschaftlichen Wert; denn an sich genügt es vollauf, mit dem Volke zu wissen, daß derartiges Verhalten von Mensch und Tier einen für das Leben des Bauern und seine Tätigkeit wichtigen Schluß zulassen. Und das ist alles, was wir wirklich brauchen.

Es sei aber hier noch an einen alten Vers aus der "Bauernpraktik" von 1508 erinnert, der die allgemeine Erregung vor dem Wetterumschlag sehr artig schildert:

So beschleicht uns zunächst ein aus Milde und Nachsicht gepaartes Gefühl für die Einfalt des Landvolkes, wenn wir hören, daß Regen in Aussicht stehe, wenn die Frauen mit ihrem Schwatz auf der Dorfstraße nicht zu Ende kämen, "eine jener tiefgründigen Weisheiten, die natürlich immer passen", wie ein gelehrter Beurteiler sagt.

Indessen meint das Volkswissen ganz ernsthaft, auch dann, wenn die Enten besonders stark schnatterten, stehe ebenfalls Regen in Aussicht. Hier sind also Frauen und Enten gewissermaßen auf den Generalnenner der Wetterpropheten gebracht. Eine doch höchst lächerliche Behauptung in den Augen derer, die Natur nur aus Büchern und aus Laboratorien kennen.

Erinnern wir uns aber der Deutung des Wortes, daß verschüttetes Salz auf kommenden Ärger weise, so finden wir auch hier nur wohlbegründete Behauptungen.

Bei der Betrachtung des Salzes erfahren wir, wie von der Sonne her elektropositive Feineismassen zur Erde geblasen werden, die das Leben in einen gewissen Erregungszustand versetzen. Und diese Feineismassen bedingen bei entsprechender Menge das Eintreten von Landregen. Und damit halten wir bereits die Lösung der merkwürdigen Behauptung über den Zusammenhang zwischen dem Schwatz der Frauen und dem kommenden schlechten Wetter in Händen. Auch die Tierwelt wird beeinflußt, besonders die Haustiere. Und so ist verständlich, wie Frauen und Enten durch die gleiche Ursache in eine erhöhte nervöse Erregung mit ihren entsprechenden Folgen geraten.

Besonderes gewonnen ist zwar durch diese Ableitung nicht. Sie hat nur wissenschaftlichen Wert; denn an sich genügt es vollauf, mit dem Volke zu wissen, daß derartiges Verhalten von Mensch und Tier einen für das Leben des Bauern und seine Tätigkeit wichtigen Schluß zulassen. Und das ist alles, was wir wirklich brauchen.

Es sei aber hier noch an einen alten Vers aus der "Bauernpraktik" von 1508 erinnert, der die allgemeine Erregung vor dem Wetterumschlag sehr artig schildert:

So die Hund das graß speyen

Und die Weiber über die Flög schreyen

Oder sy die zeehen jucken

Tut naß Wetter zuher rucken.

Und die Weiber über die Flög schreyen

Oder sy die zeehen jucken

Tut naß Wetter zuher rucken.

Der bisherigen Wetterkunde

konnte der Beweis einer inneren Verbindung

zwischen solcher "Stimmung" des Lebens und dem kommenden Wetter deswegen nicht

gelingen, weil sie alle Wettererscheinungen, trotz der Fülle der

entgegenstehenden Tatsachen, als nur irdischer Herkunft anerkennen

wollte, sich gewaltsam jeder Einsicht in die kosmischen

Zusammenhänge verschloß und zum weitaus größten

Teile heute noch verschließt.

Aber das sind Fragen der

Wissenschaft, die uns nicht zu beschweren

brauchen, da für uns auch aus urältestem Weistum die

Verbindungen zwischen Kosmos und Erde außer allem Zweifel steht.

Erst auf diesem Wege läßt sich endgültig das Urwissen als wirkliches Wissen beweisen. Wenn dieser Beweis hier angetreten wird, so nicht etwa deswegen, um den Wert der Welteislehre oder der Heliobiologie zu erhärten, sondern um die Achtung vor einem Wissen zu erzwingen, das allenthalben die bisherigen Möglichkeiten der Naturerkenntnis in den Schatten stellt und der einzige Weg scheint, den Menschen aus dem Reiche seiner Einbildung in die heimatliche Wirklichkeit zurückzuführen, zu wahrem Naturverständnis als der alleinigen Möglichkeit eines harmonischen Lebens, als des Pfades zur Vollendung.

In diesem Sinne allerdings leisten Hörbigers Gedanken und die auf sie gegründete Heliobiologie mehr als alle bisherigen wissenschaftlichen Forschungen zusammengenommen. So auch ergibt sich eine Möglichkeit der Nachprüfung des Wertes alles Urweistums.

Denn nicht in jedem Falle ist dieser Wert erwiesen. Nicht darum ist Vorsicht am Platze, weil das Volk durch Jahrzehntausende etwa falsch beobachtete, sondern allein deswegen, weil durch zivilisatorische Einflüsse derartige "Regeln" ihres eigentlichen Gepräges durch die bereits erwähnten Beeinträchtigungen und durch Verschleppen an den unrechten Ort beraubt wurden.

Erst auf diesem Wege läßt sich endgültig das Urwissen als wirkliches Wissen beweisen. Wenn dieser Beweis hier angetreten wird, so nicht etwa deswegen, um den Wert der Welteislehre oder der Heliobiologie zu erhärten, sondern um die Achtung vor einem Wissen zu erzwingen, das allenthalben die bisherigen Möglichkeiten der Naturerkenntnis in den Schatten stellt und der einzige Weg scheint, den Menschen aus dem Reiche seiner Einbildung in die heimatliche Wirklichkeit zurückzuführen, zu wahrem Naturverständnis als der alleinigen Möglichkeit eines harmonischen Lebens, als des Pfades zur Vollendung.

In diesem Sinne allerdings leisten Hörbigers Gedanken und die auf sie gegründete Heliobiologie mehr als alle bisherigen wissenschaftlichen Forschungen zusammengenommen. So auch ergibt sich eine Möglichkeit der Nachprüfung des Wertes alles Urweistums.

Denn nicht in jedem Falle ist dieser Wert erwiesen. Nicht darum ist Vorsicht am Platze, weil das Volk durch Jahrzehntausende etwa falsch beobachtete, sondern allein deswegen, weil durch zivilisatorische Einflüsse derartige "Regeln" ihres eigentlichen Gepräges durch die bereits erwähnten Beeinträchtigungen und durch Verschleppen an den unrechten Ort beraubt wurden.

Urwissen ist

landschaftsgebunden und muß es sein, weil die

kosmischen Einflüsse sich je nach der Gestaltung, nach der

geographischen Lage und dem geologischen Untergrunde völlig

verschieden auswirken. Es ist doch ohne weiteres einzusehen,

daß etwa magnetische Gebiete eine gänzlich andere Auswirkung

des sonnenflüchtigen Feineis-Stromes bedingen als völlig

erzfreie. Denken wir doch nur an den auf Böotia Felix

befindlichen magnetischen Nordpol, der als negativer Pol des

Erdmagneten das positiv geladene Feineis in gesteigertem Maße an

sich heranlenken muß. Zwischen derart starken und den

normalen Wirkungen natürlicher Landschaften werden sich gewaltige

Unterschiede ergeben, die auf Leben, Wetter, Saat und Ernte den

allergrößten Einfluß haben, ganz abgesehen von den

bekannten klimatischen Einflüssen der Erde.

Alle diese Dinge, auf die, ohne sie im einzelnen behandeln zu können, hier nur hingewiesen zu werden braucht, um die Landschaftsgebundenheit des Bauernwissens erahnen zu lassen, alle diese Dinge sind bisher außer Beachtung geblieben.

Der erleichterte und gesteigerte Weltverkehr der letzten hundert Jahre hat mit dem reisenden, seine Scholle wechselnden, in die Industriegebiete abwandernden oder gar auswandernden Landbewohner eine Zerstreuung des Urwissens bedingt, die zu einer Irrstellung an sich richtiger Erkenntnisse in wesensfremder Umgebung führte.

So bewahrheitet sich die wegen ihrer Einprägsamkeit fast überall bekannte Regel, sieben Wochen sei dann Regen zu erwarten, wenn am Siebenschläfertage schlecht Wetter herrsche, keineswegs an allen Stellen, an denen sie noch gebräuchlich ist. Erwiesen ist indessen, daß sie für verschiedene Gebiete eine recht verläßliche Voraussage liefert.

Und ein anderes, das wir bereits erwähnten, darf vor allem nicht übersehen werden: Die Kalenderreformen.

Mit der Einführung des Gregorianischen Kalenders 1582 hat eine Verschiebung um 10-11 Tage stattgefunden, so, daß der alte "Maitag" heute nicht mehr wie einst den ersten Mai bedeutet, sondern auf den 11. fällt. Vielfach hat das Volk diese Wandlung berücksichtigt. So sehen wir, um hier beim Maitag zu bleiben, daß in Niedersachsen die Kühe nicht wie ehedem am ersten Mai auf die Weide getrieben wurden, um, wie der Bauer behauptet, des die Milcherzeugung steigernden betauten Maigrases teilhaftig werden zu lassen, sondern erst am 11. oder 12. Mai. Darum spricht man auch nicht schlechthin vom Maitag, sondern vom alten Maitag:

Ol 'n Maidag mot sik 'n Kraih in'n Rongen verstäken künnen!

Kann sich also am elften Mai eine Krähe im Roggen verstecken, dann ist vorerst auf eine gute Roggenernte zu hoffen.

Hier deuten also die Verhältnisse an einem bestimmten Tage auf Erscheinungen, die in wochenlanger Ferne liegen. Solche Tage werden Lostage genannt. Bei diesen, teilweise auf Monate hinaus das Wetter kennzeichnenden oder bestimmenden Daten ist es keineswegs immer sicher, ob auch sie den Kalenderreformen gemäß vom Volke um die entsprechenden Spannen verlegt wurden. Jedenfalls hat Otto Myrbach den 8. Juni liegenden Medardustag erst auf den 18. verlegen müssen und erst dann die Behauptung des Volkes bestätigt gefunden, es bewahre das Wetter vierzig Tage lang den Charakter eben des Medardustag:

Alle diese Dinge, auf die, ohne sie im einzelnen behandeln zu können, hier nur hingewiesen zu werden braucht, um die Landschaftsgebundenheit des Bauernwissens erahnen zu lassen, alle diese Dinge sind bisher außer Beachtung geblieben.

Der erleichterte und gesteigerte Weltverkehr der letzten hundert Jahre hat mit dem reisenden, seine Scholle wechselnden, in die Industriegebiete abwandernden oder gar auswandernden Landbewohner eine Zerstreuung des Urwissens bedingt, die zu einer Irrstellung an sich richtiger Erkenntnisse in wesensfremder Umgebung führte.

So bewahrheitet sich die wegen ihrer Einprägsamkeit fast überall bekannte Regel, sieben Wochen sei dann Regen zu erwarten, wenn am Siebenschläfertage schlecht Wetter herrsche, keineswegs an allen Stellen, an denen sie noch gebräuchlich ist. Erwiesen ist indessen, daß sie für verschiedene Gebiete eine recht verläßliche Voraussage liefert.

Und ein anderes, das wir bereits erwähnten, darf vor allem nicht übersehen werden: Die Kalenderreformen.

Mit der Einführung des Gregorianischen Kalenders 1582 hat eine Verschiebung um 10-11 Tage stattgefunden, so, daß der alte "Maitag" heute nicht mehr wie einst den ersten Mai bedeutet, sondern auf den 11. fällt. Vielfach hat das Volk diese Wandlung berücksichtigt. So sehen wir, um hier beim Maitag zu bleiben, daß in Niedersachsen die Kühe nicht wie ehedem am ersten Mai auf die Weide getrieben wurden, um, wie der Bauer behauptet, des die Milcherzeugung steigernden betauten Maigrases teilhaftig werden zu lassen, sondern erst am 11. oder 12. Mai. Darum spricht man auch nicht schlechthin vom Maitag, sondern vom alten Maitag:

Ol 'n Maidag mot sik 'n Kraih in'n Rongen verstäken künnen!

Kann sich also am elften Mai eine Krähe im Roggen verstecken, dann ist vorerst auf eine gute Roggenernte zu hoffen.

Hier deuten also die Verhältnisse an einem bestimmten Tage auf Erscheinungen, die in wochenlanger Ferne liegen. Solche Tage werden Lostage genannt. Bei diesen, teilweise auf Monate hinaus das Wetter kennzeichnenden oder bestimmenden Daten ist es keineswegs immer sicher, ob auch sie den Kalenderreformen gemäß vom Volke um die entsprechenden Spannen verlegt wurden. Jedenfalls hat Otto Myrbach den 8. Juni liegenden Medardustag erst auf den 18. verlegen müssen und erst dann die Behauptung des Volkes bestätigt gefunden, es bewahre das Wetter vierzig Tage lang den Charakter eben des Medardustag:

Wies wittert auf Medardustag,

So witterts wochenlang danach.

So witterts wochenlang danach.

Für die von Myrbach

untersuchte Spanne bewahrheitet sich also die

Urüberzeugung vollkommen. So ist denn im Jahre 1926 das

Wetter, mit Ausnahme weniger heißer Tage im Juli, die

selbstverständlich im bäuerlichen Sinne für die

allgemeine Wetterlage ohne Bedeutung sind, bis zum 23. August

gleichmäßig regnerisch, wie an dem Lostage, gewesen.

Am 24. August liegt aber ein neuer Lostag, der nach dem Gregorianischen

Kalender das Herbstwetter bestimmt.

Solche Prüfungen sind also

nötig in einer Zeit des

Völkeraustausches durch den Verkehr und damit in einer Spanne der

Weistums-Verschleppung, zudem aber auch in einer Zeitwende, da die

Naturentfremdung in bedrohlicher Weise auch auf die

Landbevölkerung übergreift. Es ist somit an der Zeit,

diese Schätze zu retten, ehe das Verständnis für das

Urwissen gänzlich stirbt. Denn schon heute stellen sich dem,

der seine Entzifferung versucht, wie schon angedeutet, nicht

unerhebliche Schwierigkeiten in den Weg.

Es sei darum auch auf einen weiteren Punkt hingewiesen, der bei dem Alter verschiedener Bauernregeln ins Gewicht fallen kann, der aber bisher völlig unbeachtet blieb: Auf die Wanderung des Frühlingspunktes, der erst nach etwa 26 000 Jahren wieder zur alten Himmelsgegend zurückkehrt. Damit verschiebt sich auch die Lage der Erde zur Sonne als der Beherrscherin der irdischen Großwetterlage. Wenn also heute etwa der 24. Februar als Lostag gilt, so lag früher diese entscheidende Wetterwende am 25., 26., 27. Februar, am 4., 5., 6., 15. März und noch weiter im Jahr, je tiefer wir in der Zeit zurückgehen. Das muß in entsprechenden Fällen berücksichtigt werden. Denn viele Bauernregeln scheinen uralt zu sein. Wir dürfen uns da nicht durch ihre Verknüpfung mit der christlichen Mythologie irre machen lassen. Das Auftreten christlicher Heiliger in den Regeln besagt für das Alter des Urwissens, oder besser, die Jugend einer Volksweisheit nicht das Geringste; denn es ist anzunehmen, daß Karl des Franken und des frommen Ludewigs Zertrümmerung alles Germanischen nicht bei den Heiligtümern, den Schriften oder den Flurbenennungen halt gemacht hat, sich nicht darin erschöpfte, alte germanische Heiligtümer mit christlichen Kapellen zu bebauen, heilige und mit den Gottesnamen gezierte Täler, Haine und Berge als Teufelsschlucht, Totengrund, Satanswiese, Hexenberg oder mit ähnlich schmückenden Beinamen zu versehen, sondern fast auch alles, was sonst an echt germanischen Weistum erinnerte, durch römische Apostel im Laufe der Zeit gegen christliche Dinge ausgewechselt wurde.

Das alles sollte berücksichtigt werden, wollen wir das gesamte Urwissen des Volkes in seiner Sinnhaftigkeit wieder zur Geltung bringen.

Gewiß ist es Absicht dieser Zeilen, auf den Wert auch der Bauernregeln hinzuweisen. Und an Hand der Heliobiologie und der Welteislehre wollen wir versuchen, einen kleinen Teil des bäuerlichen Urwissens auf seine Verläßlichkeit zu prüfen. Dabei kann es sich gewißlich nur um eine oberflächliche Betrachtung handeln, die indessen frei von Oberflächlichkeit im Urteil bleibt.

Das zu betonen ist nicht ganz unwichtig, denn gerade beim Urwissen beobachten wir immer wieder, wie die Wissenschaft jene Dinge belächelt und ablehnt, die dem Landbewohner als feststehende Tatsachen gelten. Daß etwa Mond und Wetter in engem Zusammenhange stehen, gilt dem Urwissen ebenso als unerschütterliche Tatsache, wie der Wissenschaft als Aberglaube derer, die nicht alle werden.

Es sei darum auch auf einen weiteren Punkt hingewiesen, der bei dem Alter verschiedener Bauernregeln ins Gewicht fallen kann, der aber bisher völlig unbeachtet blieb: Auf die Wanderung des Frühlingspunktes, der erst nach etwa 26 000 Jahren wieder zur alten Himmelsgegend zurückkehrt. Damit verschiebt sich auch die Lage der Erde zur Sonne als der Beherrscherin der irdischen Großwetterlage. Wenn also heute etwa der 24. Februar als Lostag gilt, so lag früher diese entscheidende Wetterwende am 25., 26., 27. Februar, am 4., 5., 6., 15. März und noch weiter im Jahr, je tiefer wir in der Zeit zurückgehen. Das muß in entsprechenden Fällen berücksichtigt werden. Denn viele Bauernregeln scheinen uralt zu sein. Wir dürfen uns da nicht durch ihre Verknüpfung mit der christlichen Mythologie irre machen lassen. Das Auftreten christlicher Heiliger in den Regeln besagt für das Alter des Urwissens, oder besser, die Jugend einer Volksweisheit nicht das Geringste; denn es ist anzunehmen, daß Karl des Franken und des frommen Ludewigs Zertrümmerung alles Germanischen nicht bei den Heiligtümern, den Schriften oder den Flurbenennungen halt gemacht hat, sich nicht darin erschöpfte, alte germanische Heiligtümer mit christlichen Kapellen zu bebauen, heilige und mit den Gottesnamen gezierte Täler, Haine und Berge als Teufelsschlucht, Totengrund, Satanswiese, Hexenberg oder mit ähnlich schmückenden Beinamen zu versehen, sondern fast auch alles, was sonst an echt germanischen Weistum erinnerte, durch römische Apostel im Laufe der Zeit gegen christliche Dinge ausgewechselt wurde.

Das alles sollte berücksichtigt werden, wollen wir das gesamte Urwissen des Volkes in seiner Sinnhaftigkeit wieder zur Geltung bringen.

Gewiß ist es Absicht dieser Zeilen, auf den Wert auch der Bauernregeln hinzuweisen. Und an Hand der Heliobiologie und der Welteislehre wollen wir versuchen, einen kleinen Teil des bäuerlichen Urwissens auf seine Verläßlichkeit zu prüfen. Dabei kann es sich gewißlich nur um eine oberflächliche Betrachtung handeln, die indessen frei von Oberflächlichkeit im Urteil bleibt.

Das zu betonen ist nicht ganz unwichtig, denn gerade beim Urwissen beobachten wir immer wieder, wie die Wissenschaft jene Dinge belächelt und ablehnt, die dem Landbewohner als feststehende Tatsachen gelten. Daß etwa Mond und Wetter in engem Zusammenhange stehen, gilt dem Urwissen ebenso als unerschütterliche Tatsache, wie der Wissenschaft als Aberglaube derer, die nicht alle werden.

Da ist die landläufige und

kaum bestrittene Behauptung, daß

der Mond Regen künde, wenn er einen Hof habe.

Und nun beobachte man sich doch einmal selbst! Wenn sich an irgend einem Tage plötzlich nervöse Reizzustände zeigen, wenn man sich über Kleinigkeiten ärgert, die sonst als gänzlich nebensächlich erscheinen, wenn also jener Zustand merkbar wird, der bereits zum Verschütten des Salzes führte, der die Enten stark schnattern und die Klatschbasen schwatzen läßt, dann betrachte man, sofern es möglich, den abendlichen Mond. Und man wird erstaunt sein: Das Nachtgestirn zeigt dann fast ausnahmslos einen Hof.

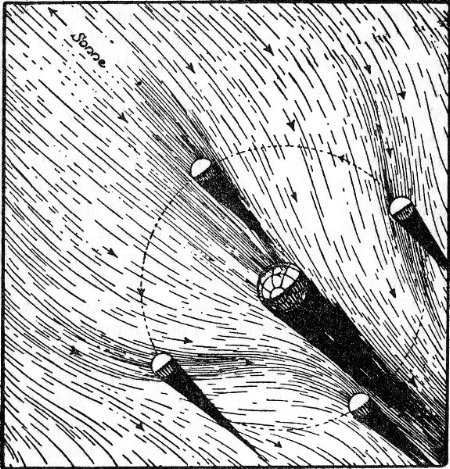

In diesem Zusammenhange soll auf die, wenn wir von der Wissenschaft absehen, überall verbreitete Überzeugung hingewiesen werden, daß Neumond und seine benachbarten Tage einen Wetterwechsel bringen können. Dieser Wechsel kann erfahrungsgemäß bereits zwei und mehr Tage vor dem eigentlichen Neumond, in abgemilderterem Maße vor dem Vollmond, eintreten (Abb.1).

Und nun beobachte man sich doch einmal selbst! Wenn sich an irgend einem Tage plötzlich nervöse Reizzustände zeigen, wenn man sich über Kleinigkeiten ärgert, die sonst als gänzlich nebensächlich erscheinen, wenn also jener Zustand merkbar wird, der bereits zum Verschütten des Salzes führte, der die Enten stark schnattern und die Klatschbasen schwatzen läßt, dann betrachte man, sofern es möglich, den abendlichen Mond. Und man wird erstaunt sein: Das Nachtgestirn zeigt dann fast ausnahmslos einen Hof.

In diesem Zusammenhange soll auf die, wenn wir von der Wissenschaft absehen, überall verbreitete Überzeugung hingewiesen werden, daß Neumond und seine benachbarten Tage einen Wetterwechsel bringen können. Dieser Wechsel kann erfahrungsgemäß bereits zwei und mehr Tage vor dem eigentlichen Neumond, in abgemilderterem Maße vor dem Vollmond, eintreten (Abb.1).

(Bildquelle/-text: Buch "Der

Weg ins Unbetretene" von Hanns Fischer, Verlag Hermann

Eschenhagen/Breslau, 1935)

Abb.1: Erde und Mond.

Links oben ist die Sonne zu denken. Vom Gebiete des Polarsternes

aus gesehen, sind die einzelnen Mondphasen sichtbar gemacht.

Das alles, so fern es der

Denkebene des Wissenschaftlers auch liegen

mag, ist für uns gar nicht schwer zu erklären; denn auch der

Mond besitzt ja genau wie die Erde eine elektronegative Ladung,

muß also in seiner Stellung zwischen Erde und Sonne, also zur

Neumondzeit, den Feineisstrom zur Erde verdichten und somit Leben und

Wetter einer gesteigerten Anwirkung aussetzen, mithin beeinflussen.

Wir werden uns aber sofort sagen, daß hier sehr eigenartige Verhältnisse mitspielen. In Sonnennähe, also während unseres Winters, wird, ganz allgemein gesprochen, die Dichte des Feineisstromes zunehmen; damit wird dann der Wetter-Einfluß des Neumondes gesteigert erscheinen. In Sonnenferne dagegen, also während unseres Sommers, wenn die Nordhalbkugel dem Tagesgestirn zugewendet ist, wird sich die Dichte des Feineisstromes und damit auch die Mondeswirkung verringern.

In beiden Fällen aber werden die erregenden elektrischen Wirkungen vom Leben wahrgenommen.

Und hier treffen wir nun auf sehr feine Beobachtungen, die uns erstmalig den Sinn auch der uralten früh- und vorgeschichtlichen Sternwarten klarwerden lassen.

Es könnte nämlich so scheinen, als sei auch hier reine Wissenschaft am Werke gewesen. Hören wir nun heute von bedeutenden Fachleuten, gerade die Himmelskunde erlaube nur äußerst geringe praktische Auswertung und sei vorwiegend eine Wissenschaft um der Wissenschaft willen, so war es in der Frühzeit nicht nur anders, sondern die Astronomie war in der Tat Inhalt eines königlichen Wissens. Sie hat sich keineswegs damit begnügt, nur den groben Rhythmus des Jahres und den Eintritt der Jahreszeiten festzulegen, um damit der Landwirtschaft zu dienen, sondern sie ist das Wissen vom Leben gewesen.

Wir brauchen hier nicht von neuem die Fernsichten abzuschreiten, welche uns den innigen Zusammenhang des Baustils der Urzeit mit der Himmelskunde dartun; nicht den Beweis zu erbringen, welche ursächliche Verknüpfung zwischen dem bisher so dunklen Sinn der Pyramiden, ihrer Entstehung überhaupt und der Astronomie bestehen, sondern uns nur mit dem heute noch lebendigen Urwissen zu beschäftigen.

Wir müssen da schon hier die eigentlichen Wetterregeln für kurze Zeit verlassen, um auch einen Volksbrauch heranzuziehen und zu betrachten.

Wir werden uns aber sofort sagen, daß hier sehr eigenartige Verhältnisse mitspielen. In Sonnennähe, also während unseres Winters, wird, ganz allgemein gesprochen, die Dichte des Feineisstromes zunehmen; damit wird dann der Wetter-Einfluß des Neumondes gesteigert erscheinen. In Sonnenferne dagegen, also während unseres Sommers, wenn die Nordhalbkugel dem Tagesgestirn zugewendet ist, wird sich die Dichte des Feineisstromes und damit auch die Mondeswirkung verringern.

In beiden Fällen aber werden die erregenden elektrischen Wirkungen vom Leben wahrgenommen.

Und hier treffen wir nun auf sehr feine Beobachtungen, die uns erstmalig den Sinn auch der uralten früh- und vorgeschichtlichen Sternwarten klarwerden lassen.

Es könnte nämlich so scheinen, als sei auch hier reine Wissenschaft am Werke gewesen. Hören wir nun heute von bedeutenden Fachleuten, gerade die Himmelskunde erlaube nur äußerst geringe praktische Auswertung und sei vorwiegend eine Wissenschaft um der Wissenschaft willen, so war es in der Frühzeit nicht nur anders, sondern die Astronomie war in der Tat Inhalt eines königlichen Wissens. Sie hat sich keineswegs damit begnügt, nur den groben Rhythmus des Jahres und den Eintritt der Jahreszeiten festzulegen, um damit der Landwirtschaft zu dienen, sondern sie ist das Wissen vom Leben gewesen.

Wir brauchen hier nicht von neuem die Fernsichten abzuschreiten, welche uns den innigen Zusammenhang des Baustils der Urzeit mit der Himmelskunde dartun; nicht den Beweis zu erbringen, welche ursächliche Verknüpfung zwischen dem bisher so dunklen Sinn der Pyramiden, ihrer Entstehung überhaupt und der Astronomie bestehen, sondern uns nur mit dem heute noch lebendigen Urwissen zu beschäftigen.

Wir müssen da schon hier die eigentlichen Wetterregeln für kurze Zeit verlassen, um auch einen Volksbrauch heranzuziehen und zu betrachten.

Wiederholen wir jedenfalls,

daß in der Neumondzeit nicht nur das

Wetter leicht zu wechseln pflegt, sondern daß hier auch das Leben

durch erregende elektrische Wirkungen beeinflußt wird.

Diese Erregung macht sich auch auf sexuellem Gebiete bemerkbar, wie

jeder an sich selbst leicht zu beobachten vermag.

Deswegen wird in Niedersachsen noch heute vorwiegend bei zunehmendem Monde geheiratet, eine Sitte, der die gleiche Absicht zu Grunde liegt, wie wir sie bei der Betrachtung der Stillen Wochen am Ende des natürlichen Jahres fanden.

Daß hier auch für Saat und Ernte wesentliche Einsichten schlummern, werden wir noch erfahren. Deutlich wird zudem auch die Voraussetzung des altgermanischen Brauches, nur "Gottheiten" zu verehren, welche eine unmittelbare Unterstützung gewähren. Zu diesen Gottheiten, die nur Sinnbilder des Naturgeschehens und gewiß keine Götzen in unserem Sinne waren, gehörte auch der Mond.

So wußte man auch seit frühesten Zeiten um die Tatsache, daß der Schlaf zur Vollmondzeit vielfach sehr leicht und ohne die erwünschte stärkende Wirkung war, mehr ein Schlafwachen. Bisher ist für diese Erscheinung wohl keine Erklärung gegeben worden. Sie liegt aber ganz nahe; denn wenn der Mond in einer Richtung Sonne-Erde-Mond steht, also zur Vollmondzeit, so wird zweifellos durch die von Erde und Mond verdichtete Feineisstrahlung eine elektrische Verbindung zwischen unserem Heimatgestirn und dem nächtlichen Begleiter hergestellt und so auch die Nachtseite der Erde, die sonst nur durch merkwürdige Feineisraffungen des magnetischen Nordpols beunruhigt wird, elektrisch erregt. So ist es zu erklären, daß der Schlaf flach und das Wachstum der Pflanzen gefördert wird.

Der Landbewohner weiß, wie gerade um die Vollmondzeit etwa die Pilze erstaunlich wachsen. Man kann am Tage vor Vollmond eine Waldlichtung besucht und nicht einen Pilz entdeckt haben. Geht gar noch ein Regenschauer nieder und besucht man nun am folgenden Tage die gleiche Stelle, so kann sie mit Schwämmen übersät sein.

Hier endlich finden wir nun auch die Zusammenhänge zwischen den Ansichten des Volkes über die Wirkungen der Gestirne auf den Pflanzenwuchs an den Kreuzwegen und die Güte der dort gedeihenden Heilgewächse.

Deswegen wird in Niedersachsen noch heute vorwiegend bei zunehmendem Monde geheiratet, eine Sitte, der die gleiche Absicht zu Grunde liegt, wie wir sie bei der Betrachtung der Stillen Wochen am Ende des natürlichen Jahres fanden.

Daß hier auch für Saat und Ernte wesentliche Einsichten schlummern, werden wir noch erfahren. Deutlich wird zudem auch die Voraussetzung des altgermanischen Brauches, nur "Gottheiten" zu verehren, welche eine unmittelbare Unterstützung gewähren. Zu diesen Gottheiten, die nur Sinnbilder des Naturgeschehens und gewiß keine Götzen in unserem Sinne waren, gehörte auch der Mond.

So wußte man auch seit frühesten Zeiten um die Tatsache, daß der Schlaf zur Vollmondzeit vielfach sehr leicht und ohne die erwünschte stärkende Wirkung war, mehr ein Schlafwachen. Bisher ist für diese Erscheinung wohl keine Erklärung gegeben worden. Sie liegt aber ganz nahe; denn wenn der Mond in einer Richtung Sonne-Erde-Mond steht, also zur Vollmondzeit, so wird zweifellos durch die von Erde und Mond verdichtete Feineisstrahlung eine elektrische Verbindung zwischen unserem Heimatgestirn und dem nächtlichen Begleiter hergestellt und so auch die Nachtseite der Erde, die sonst nur durch merkwürdige Feineisraffungen des magnetischen Nordpols beunruhigt wird, elektrisch erregt. So ist es zu erklären, daß der Schlaf flach und das Wachstum der Pflanzen gefördert wird.

Der Landbewohner weiß, wie gerade um die Vollmondzeit etwa die Pilze erstaunlich wachsen. Man kann am Tage vor Vollmond eine Waldlichtung besucht und nicht einen Pilz entdeckt haben. Geht gar noch ein Regenschauer nieder und besucht man nun am folgenden Tage die gleiche Stelle, so kann sie mit Schwämmen übersät sein.

Hier endlich finden wir nun auch die Zusammenhänge zwischen den Ansichten des Volkes über die Wirkungen der Gestirne auf den Pflanzenwuchs an den Kreuzwegen und die Güte der dort gedeihenden Heilgewächse.

Über solchen "Aberglauben"

hat natürlich unser sachliches

Zeitalter seine bissigen Glossen gemacht, hat aber trotzdem, wenn es

galt, eine würzige Erdbeerbowle anzusetzen, sehr genau darauf

geachtet, daß die Erdbeeren in aller Morgenfrühe,

keinesfalls aber nach sechs Uhr gepflückt wurden, da sie nur dann

jenes Aroma aufwiesen, das wir an ihnen schätzen.

Desgleichen tat jener Schlecker, der sie mit süßer Sahne

verspeiste und sich dabei lustig machte über den kindlichen

Landmann, der etwa Hollunderblüten gerade am Johannistage

pflückte, weil der hieraus hergestellte vortreffliche Tee

besonders heilkräftig gegen Fieber und Erkältungen wirkt.

Solange uns nun der Bowlen- und Erdbeerfreund nicht verrät, warum er die köstlich duftenden Früchte in aller Frühe und nicht am Tage pflückt und solange er uns nur entgegnet, es geschähe dies, weil die Erdbeeren nur dann den höchsten Gaumenkitzel erzeugten, solange mag er auch unsere Ansicht, gewisse Heilkräuter seien, am Johannistage oder bei bestimmten Gestirnsstellungen an Kreuzwegen geerntet, besonders wertvoll, als eine schlichte Erfahrung gelten lassen. Andernfalls möge er ins Säckel greifen und ein Dutzend Doktorarbeiten finanzieren, damit er wissenschaftlich erfahre, was der Bauer seit uralter Zeit ohnehin schon weiß, daß etwa der Vollmond für die einen, daß Mond und Sonne gleichzeitig am Himmel für die anderen, daß die Johannisnacht für die dritten oder gar die stark strahlenden Kreuzwege in Verbindung mit den erstgenannten Einflüssen auf die letzten Pflanzengattungen besonders günstig wirken.

Solange uns nun der Bowlen- und Erdbeerfreund nicht verrät, warum er die köstlich duftenden Früchte in aller Frühe und nicht am Tage pflückt und solange er uns nur entgegnet, es geschähe dies, weil die Erdbeeren nur dann den höchsten Gaumenkitzel erzeugten, solange mag er auch unsere Ansicht, gewisse Heilkräuter seien, am Johannistage oder bei bestimmten Gestirnsstellungen an Kreuzwegen geerntet, besonders wertvoll, als eine schlichte Erfahrung gelten lassen. Andernfalls möge er ins Säckel greifen und ein Dutzend Doktorarbeiten finanzieren, damit er wissenschaftlich erfahre, was der Bauer seit uralter Zeit ohnehin schon weiß, daß etwa der Vollmond für die einen, daß Mond und Sonne gleichzeitig am Himmel für die anderen, daß die Johannisnacht für die dritten oder gar die stark strahlenden Kreuzwege in Verbindung mit den erstgenannten Einflüssen auf die letzten Pflanzengattungen besonders günstig wirken.

Wohin wir also auch blicken:

Überall sind wesentliche und

lebenswichtige naturnotwendige Einsichten im Urwissen niedergelegt.

Damit soll keineswegs gesagt sein, wir überschauten alle Zusammenhänge. Solches zu behaupten, liegt nicht in unserer Absicht. Uns geht es, um diesen Standpunkt von neuem hervorzuheben darum, den Wert des Urwissens ins Licht zu rücken. Darum machten wir den Umweg über die alten niedersächsischen Heiratsbräuche. Auch sie sind Ausfluß einer urtümlichen Naturerkenntnis, genau so wie der unwandelbare Glaube an die Lostage, von denen wir ausgingen und zu denen wir nun wieder zurückkehren. Gewiß waren ihre Grundlagen bisher verhüllt und gewiß wurden sie und ihr Wert verkannt. Allerdings darf nicht verschwiegen werden, daß die neueste Fachwetterkunde durch die Wiederentdeckung gewisser Wetterperioden, etwa der im Volkswissen oft genannten annähernd 45tägigen, ihre ablehnende Haltung den Lostagen gegenüber gewiß erst ganz vereinzelt, aber doch bereits gemildert hat. Da indessen die Ursachen der fraglichen Periodizität nur durch die Welteislehre erkannt werden können, seien hier eben auf Grund der Hörbigerschen Forschungen wenigstens einige Hinweise gegeben, welche die Richtigkeit des Urwissens erkennen lassen.

Hörbiger hat sich mit diesen Dingen nicht befaßt. Seine hier berücksichtigten Ergebnisse sind einzig und allein als grundsätzliche Feststellung über die während eines Jahres im Laufe der einzelnen Monate zur Erde gelangenden Feineismengen einschließlich ihrer Wetterwirkungen aufzufassen. Trotzdem hat Hörbiger hier unabsichtlich gerade für uns hochwertvolle Arbeit geliefert. Wenn wir seine Feststellungen betrachten, so erkennen wir, daß in sogenannten Normaljahren etwa am 2. Februar eine verstärkte Feineismenge zur Erde gelangt. Diese Stärke schwankt ebenso wie der genaue Termin in gewissen Grenzen und mit ihr harmonisch alle übrigen Feineiszuflüsse der kommenden Zeit auf Grund uns bekannte kosmischer Regelmäßigkeiten. Gerade diese Regelmäßigkeiten bringen es nun mit sich, daß die Verhältnisse in engen Grenzen derart verschoben sein können, daß sich etwa der Februarhöcker, also der Nachwinter-Kälteeinbruch, weiter in den Februar hinein verlagert. Dann also weist der 2. Februar einen weit geringeren Feineiszufluß auf. Tritt dieser Zustand ein, dann wird der im Urwissen verankerte, meist strenge Februar-Nachwinter eingeleitet sein durch eine Spanne wärmerer Tage, die zwischen ihm und dem im November-Dezember auftretenden Vorwinter liegen. Das hat das Volk sehr genau beobachtet, denn in diese Zeit fällt ein wichtiger Lostag, Lichtmeß am 2. Februar, von dem es heißt:

Damit soll keineswegs gesagt sein, wir überschauten alle Zusammenhänge. Solches zu behaupten, liegt nicht in unserer Absicht. Uns geht es, um diesen Standpunkt von neuem hervorzuheben darum, den Wert des Urwissens ins Licht zu rücken. Darum machten wir den Umweg über die alten niedersächsischen Heiratsbräuche. Auch sie sind Ausfluß einer urtümlichen Naturerkenntnis, genau so wie der unwandelbare Glaube an die Lostage, von denen wir ausgingen und zu denen wir nun wieder zurückkehren. Gewiß waren ihre Grundlagen bisher verhüllt und gewiß wurden sie und ihr Wert verkannt. Allerdings darf nicht verschwiegen werden, daß die neueste Fachwetterkunde durch die Wiederentdeckung gewisser Wetterperioden, etwa der im Volkswissen oft genannten annähernd 45tägigen, ihre ablehnende Haltung den Lostagen gegenüber gewiß erst ganz vereinzelt, aber doch bereits gemildert hat. Da indessen die Ursachen der fraglichen Periodizität nur durch die Welteislehre erkannt werden können, seien hier eben auf Grund der Hörbigerschen Forschungen wenigstens einige Hinweise gegeben, welche die Richtigkeit des Urwissens erkennen lassen.

Hörbiger hat sich mit diesen Dingen nicht befaßt. Seine hier berücksichtigten Ergebnisse sind einzig und allein als grundsätzliche Feststellung über die während eines Jahres im Laufe der einzelnen Monate zur Erde gelangenden Feineismengen einschließlich ihrer Wetterwirkungen aufzufassen. Trotzdem hat Hörbiger hier unabsichtlich gerade für uns hochwertvolle Arbeit geliefert. Wenn wir seine Feststellungen betrachten, so erkennen wir, daß in sogenannten Normaljahren etwa am 2. Februar eine verstärkte Feineismenge zur Erde gelangt. Diese Stärke schwankt ebenso wie der genaue Termin in gewissen Grenzen und mit ihr harmonisch alle übrigen Feineiszuflüsse der kommenden Zeit auf Grund uns bekannte kosmischer Regelmäßigkeiten. Gerade diese Regelmäßigkeiten bringen es nun mit sich, daß die Verhältnisse in engen Grenzen derart verschoben sein können, daß sich etwa der Februarhöcker, also der Nachwinter-Kälteeinbruch, weiter in den Februar hinein verlagert. Dann also weist der 2. Februar einen weit geringeren Feineiszufluß auf. Tritt dieser Zustand ein, dann wird der im Urwissen verankerte, meist strenge Februar-Nachwinter eingeleitet sein durch eine Spanne wärmerer Tage, die zwischen ihm und dem im November-Dezember auftretenden Vorwinter liegen. Das hat das Volk sehr genau beobachtet, denn in diese Zeit fällt ein wichtiger Lostag, Lichtmeß am 2. Februar, von dem es heißt:

Sonnt sich der Dachs in der

Lichtmeßwoche,

Geht auf vier Wochen er wieder zu Loche.

Damit ist das zu erwartende kalte Wetter angedeutet. Ganz in der

gleichen Richtung bewegt sich die Bauernregel:Geht auf vier Wochen er wieder zu Loche.

Scheint die Sonne an

Lichtmeß hell,

Kommt noch viel Schnee zur Stell.

Die oben erwähnte Verschiebung ins Jahr hinein ist betont in dem

Reim:Kommt noch viel Schnee zur Stell.

Lichtmeß im Klee,

Ostern im Schnee.

Dagegen:Ostern im Schnee.

Wenn es Lichtmeß

stürmt und schneit.

Ist der Frühling nicht mehr weit.

In diesem Falle ist also der harte Nachwinter in den Februaranfang

gerückt und alle weiteren Feineiszuflüsse der kommenden Zeit

verlagern sich harmonisch, derart, daß eine Wettervoraussage auf

weite Sicht möglich ist. Darum:Ist der Frühling nicht mehr weit.

Lichtmeß hell und klar -

Wird die Roggenähre schwar.

Lichtmeß bunt -

Wächst´s auf dem Berg und im Grund.

Lichtmeß Regen -

Bringt keinen Segen.

Wird die Roggenähre schwar.

Lichtmeß bunt -

Wächst´s auf dem Berg und im Grund.

Lichtmeß Regen -

Bringt keinen Segen.

Wesentlich scheint also die

Trennung von Vor- und Nachwinter zu sein,

jedoch derart, daß um Lichtmeß kaltes, klares Wetter

herrschen muß, um den Groß-Wetterablauf des Jahres als landwirtschaftlich "gut" für

den Bauern voraussagen zu können. Hier scheint auf Grund

mehrjähriger Beobachtungen wenigstens für die Lüneburger

Haide Lichtmeß als Lostag am 2. Februar zu stimmen. Eine

Verschiebung ist also nicht nötig. Ähnlich liegen die

Verhältnisse bei Petri

Stuhlfeier am 22. Februar, von dessen Bedeutung wir schon

sprachen als dem Frostkünder für die folgenden vierzig

Tage. Er soll allerdings nur zuverlässig dann sein, wenn es

am Matthiastage, also am 24. Februar, ebenfalls friert.

Betrachten wir die Ergebnisse Hörbigers, dann ergibt sich bei

einem frostigen 22. und 24. Februar zwangsläufig eine den

März füllende kalte Zeit, wie sie uns der sibirische Winter

1928/29 brachte, in dem es am 23. Februar so sommerlich warm war,

daß fußhoher Schnee an diesem Tage wegschmolz, um durch den

am 24. einsetzenden harten Frost die Erde mit einer Eisschicht zu

durchsetzen, die erst im April zu tauen begann.

Ein ganz hervorragender Lostag ist der bewegliche Karfreitag, sofern er, worauf hier nicht näher eingegangen werden kann, sinngemäß angewendet wird:

Wenn es am Stillen Freitag

regnet,

Regnets auf den heißen Stein!

sagt man in der Haide. Das will meinen: Regen am Karfreitag

bedeute einen trockenen Sommer. Auch hier hat die Beobachtung

gelehrt: Immer ist das zu erwartende Wetter eingetreten.Regnets auf den heißen Stein!

Wenn Karfreitag Sonnenglut

Werden Korn und Hafer gut.

Stillen Freitag drög

Wachst der Haber auf der Hög.

Werden Korn und Hafer gut.

Stillen Freitag drög

Wachst der Haber auf der Hög.

Ein weiterer Lostag ist der 25. April, der St. Martinstag:

Was St. Martin für Wetter

hält,

So ist´s auch in der Ernte bestellt.

So ist´s auch in der Ernte bestellt.

Wie uns Hanns Hörbiger

zeigt, sind Ende April und Mitte Juli

erhebliche Wetter-Ähnlichkeiten vorhanden, so daß diese

Bauernregel gewiß vollkommen zuverlässig ist. Gleich

nach dem vom Bauern sehr gut beobachteten alten Maitag, dem heutigen

11. Mai beginnen neue, starke Feineiszuflüsse. Das besagt

Regen- und Kälte-Rückfälle.

Mai, kühl und naß,Füllt dem Bauern Scheuer und Faß.

Um diese Zeit, vom 11.-13- Mai,

liegen aber die Gestrengen Herren, die Eisheiligen,

oder wie der

Niedersachse sagt, der Schwarzdornwinter,

jene gefürchteten Tage oder besser Nächte, deren Fröste

oft alle Frühlingsschönheit zerstören. Wir sehen

eben auch hier die kosmische Einwirkung auf das Leben.

Auf diese Einflüsse

sind auch die

Kälterückfälle im Juni zurückzuführen.

Diese Zeit wird in der Lüneburger Haide als Starenwinter bezeichnet, da hier

erst um diese Zeit die jungen Stare ausfliegen. In meiner Heimat

Schlesien dagegen geschieht dies früher, denn hier heißt es:

In der Pfingstwoche

Bleibt kein Star mehr im Loche.

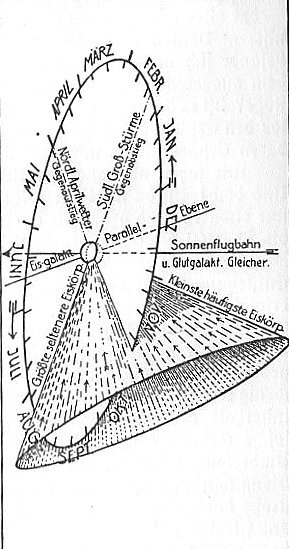

Den stärksten Kälterückfällen dieser kühlen Zeit, den Eisheiligen im Mai, liegt - kosmisch gesehen- nun genau der 14. November gegenüber, der im Urwissen als jener Tag gilt, an dem der erste Schnee zu erwarten steht. Vergleichen wir hierzu Abb. 2, so erkennen wir sofort die kosmischen Zusammenhänge.

In der Pfingstwoche

Bleibt kein Star mehr im Loche.

Den stärksten Kälterückfällen dieser kühlen Zeit, den Eisheiligen im Mai, liegt - kosmisch gesehen- nun genau der 14. November gegenüber, der im Urwissen als jener Tag gilt, an dem der erste Schnee zu erwarten steht. Vergleichen wir hierzu Abb. 2, so erkennen wir sofort die kosmischen Zusammenhänge.

(Bildquelle und -text:

Buch "Der Mars, ein uferloser Eisozean" von H. Fischer, 1924)

Abb.

2: Man sieht,

daß

die Erde

diesen Eisschleiertrichter um den 10. bis 20. August absteigend und um

Ende Oktober und Anfang November herum aufsteigend durchwandert, zu

welchen Zeiten wir auch die beiden jährlichen Hauptzeiten der

Sternschnuppen beobachten können, die als Eiskörper im

widergespiegelten Sonnenlicht außerhalb der irdischen

Lufthülle aufleuchten. (Zeichnung nach Hörbiger.)

Gerade in diesem Beispiel zeigt

sich deutlich, wie ungeheuer fein das

Volk beobachtet.

Das erkennbar zu machen, war unsere Aufgabe, nicht aber, den ganzen Schatz der Bauernregeln abzuhandeln.

Damit wollen wir auch den Vergleich des Urwissens mit den Feststellungen Hörbigers über den Feineiszufluß zur Erde und das von seiner Menge abhängige warm-feuchte Sommerwetter und infolge der besonders dichten Feineisbeschickung kalte Winterwetter der nördlichen Halbkugel abbrechen.

Das erkennbar zu machen, war unsere Aufgabe, nicht aber, den ganzen Schatz der Bauernregeln abzuhandeln.

Damit wollen wir auch den Vergleich des Urwissens mit den Feststellungen Hörbigers über den Feineiszufluß zur Erde und das von seiner Menge abhängige warm-feuchte Sommerwetter und infolge der besonders dichten Feineisbeschickung kalte Winterwetter der nördlichen Halbkugel abbrechen.

Es lag uns bei dieser wenig

reizvollen Betrachtung nicht etwa daran,

den Wert der Welteislehre zu erhärten, auch nicht daran zu

betonen, daß die amtliche Wetterkunde noch nicht genügend

weit vorgedrungen ist, um über die Wetterrhythmen Hinreichendes

aussagen zu können, sondern wir verwendeten die Hörbigerschen

Einsichten aus dem Grunde, weil sie absichtslos die einzige

Möglichkeit geben, die Richtigkeit des Urwissens

aufzuzeigen. Und das sollte zunächst gerade an dem Beispiel

der rätselhaften Bauernregeln, an den bisher gänzlich

undurchschaubaren Lostagen geschehen.

Hörbigers Forschungen erlaubten uns zudem, eine Entscheidung zu treffen, ob die Lostage aus Kalenderursachen verschoben werden müssen oder nicht.

Jedenfalls zeigen uns die Lostage von neuem ein ganz erhebliches Wissen; ein Wissen, das auch hier wieder die Wissenschaft an Tiefe und Verläßlichkeit ungeheuer überragt. Mit unseren "Beweisen" sind wir zwar um nichts schlauer geworden. Vielleicht könnten wir meinen, die Einsichten in die Wechselwirkung zwischen Kosmos und Erde, in die Feineisbestreuung unseres Sternes überrage dennoch das Urwissen. Das aber ist nicht der Fall; denn alles Lebensnötige ist bereits im Urwissen enthalten, ohne daß wir uns um Feineisanblasungen, Sonnenbefleckung oder um die Leitfähigkeit der Luft zu kümmern hätten. Wesentlich und die überragende Größe der Welteislehre ist allein die Tatsache, daß es nur mit den Entdeckungen Hörbigers gelingt, die Richtlinie des Urwissens für den Zivilisationsmenschen nachzuweisen. Aus dieser Feststellung wird klar, daß allein Hörbigers geniale Entdeckung es vermag, den Naturentfremdeten wieder zur wirklichen Natur hinzuführen. Hierin liegt die Größe der Welteislehre für unsere kulturarme Zeit; denn hier schlummert die einzige Möglichkeit, den Suchenden nicht nur auf der Ebene des Materialismus zu befriedigen, sondern ihm jenseits der rein mechanischen Kosmotechnik auf dem Wege über die Heliobiologie den Kosmos als lebendiges Wesen zu erschließen, um zum Sinn der Dinge vorzudringen.

Es muß darum unumwunden ausgesprochen werden: Weder die Wissenschaft noch die Welteislehre als Kosmotechnik vermögen dem Naturnahen jenes Urwissen des Volkes zu ersetzen, dessen Meisterlichkeit sich in der Beschränkung auf das Lebensnötige zeigt. Damit wird die ungeheure Aufgabe nicht verringert, welche der Welteislehre zu erfüllen möglich ist, nämlich den Berufenen den Weg zur Natur und damit zum Menschentum zu erleichtern. Mit diesem Wege allerdings ist noch lange nicht das Ziel erreicht, das im harmonischen Einschwingen des Lebens und in der schöpferischen Kunst des Auserwählten gipfelt.

Hörbigers Forschungen erlaubten uns zudem, eine Entscheidung zu treffen, ob die Lostage aus Kalenderursachen verschoben werden müssen oder nicht.

Jedenfalls zeigen uns die Lostage von neuem ein ganz erhebliches Wissen; ein Wissen, das auch hier wieder die Wissenschaft an Tiefe und Verläßlichkeit ungeheuer überragt. Mit unseren "Beweisen" sind wir zwar um nichts schlauer geworden. Vielleicht könnten wir meinen, die Einsichten in die Wechselwirkung zwischen Kosmos und Erde, in die Feineisbestreuung unseres Sternes überrage dennoch das Urwissen. Das aber ist nicht der Fall; denn alles Lebensnötige ist bereits im Urwissen enthalten, ohne daß wir uns um Feineisanblasungen, Sonnenbefleckung oder um die Leitfähigkeit der Luft zu kümmern hätten. Wesentlich und die überragende Größe der Welteislehre ist allein die Tatsache, daß es nur mit den Entdeckungen Hörbigers gelingt, die Richtlinie des Urwissens für den Zivilisationsmenschen nachzuweisen. Aus dieser Feststellung wird klar, daß allein Hörbigers geniale Entdeckung es vermag, den Naturentfremdeten wieder zur wirklichen Natur hinzuführen. Hierin liegt die Größe der Welteislehre für unsere kulturarme Zeit; denn hier schlummert die einzige Möglichkeit, den Suchenden nicht nur auf der Ebene des Materialismus zu befriedigen, sondern ihm jenseits der rein mechanischen Kosmotechnik auf dem Wege über die Heliobiologie den Kosmos als lebendiges Wesen zu erschließen, um zum Sinn der Dinge vorzudringen.

Es muß darum unumwunden ausgesprochen werden: Weder die Wissenschaft noch die Welteislehre als Kosmotechnik vermögen dem Naturnahen jenes Urwissen des Volkes zu ersetzen, dessen Meisterlichkeit sich in der Beschränkung auf das Lebensnötige zeigt. Damit wird die ungeheure Aufgabe nicht verringert, welche der Welteislehre zu erfüllen möglich ist, nämlich den Berufenen den Weg zur Natur und damit zum Menschentum zu erleichtern. Mit diesem Wege allerdings ist noch lange nicht das Ziel erreicht, das im harmonischen Einschwingen des Lebens und in der schöpferischen Kunst des Auserwählten gipfelt.

Blicken wir aber nun mit diesen

Einsichten zurück auf das uns hier

vertraut gewordene Weistum des Volkes, so bemächtigt sich uns eine

geradezu verehrende Bewunderung für die Bedeutung der jahrtausende

alten Beobachtungen. Wer die Vorgänge der Natur mit dem

Schatz des Urwissens jahrelang vergleicht, der wird erstaunt sein zu

finden, wie wenige Regeln in bejahendem Sinne jährlich Anwendung

finden können. Denken wir überdies daran, wie gewaltig

die Zeiträume sein können, nach denen sich gleiche

Verhältnisse wiederholen, so müssen viele Jahrtausende dazu

gedient haben, die Regeln der Lostage überhaupt erst werden zu

lassen. Wir sind also gezwungen, sehr lange Spannen der

Beobachtung deswegen vorauszusetzen, weil die äußeren

kosmischen Einflüsse in jahrhundertelangen Rhythmen jene

Verschiebungen bedingen, die wir nachdrücklich hervorhoben.

Wahrscheinlich wird es sich beim Volkswissen nicht so sehr um die Ergebnisse scharfer Beobachtungen einer breiten Bauernschicht als vielmehr um das handeln, was früh- und vorgeschichtliche Sternwarten erarbeiteten, jene Sternwarten, wie wir sie in den Extern-Steinen, in den Stufenpyramiden, in den Steinkreisen und in den Resten sonstiger uralter Himmelswarten vor uns haben.

Die damaligen Sternbeobachter lösten keine wissenschaftlichen Aufgaben, sondern behüteten das Leben und erarbeiteten im ewigen Fluß des Geschehens die Richtlinien, die Regeln, welche das Leben im natürlichen Gleichgewicht hielten und es vor Schädigungen bewahrten. Solche Regeln sind also keine lebensfremd-exakten Gesetze, sondern beziehen sich, wie bei den Lostagen, auf die allgemeine Großwettergestaltung mehrerer Wochen oder Monate und damit auch auf das kosmisch bedingte Leben überhaupt. Immer aber alles aus der Welt des Erdverbundenen, des Bauern gesehen! Es ist darum, um diese Tatsache nochmals zu betonen, also keineswegs gesagt, etwa die nassen auf einen regnerischen Siebenbrüdertag folgenden Wochen müßten nun von pausenlosem Regen angefüllt sein. Eine solche Erwartung vermöchte nur ein völlig Naturentwöhnter auszusprechen; denn der Inhalt der Bauernregeln ist immer und ausnahmslos auf die Bedeutung des Wetters für den Landmann, also den natürlich Lebenden gerichtet. Schiebt sich also in eine Regenperiode eine Anzahl schöner Tage ein, so besagt das gar nichts gegen die Regel, da einzelne Sonnentage für die Maßnahmen des Landwirtes zur Erhaltung des Lebens bedeutungslos sind. Indessen versteht der Landbewohner sehr wohl sie zu nützen. Keineswegs wird er etwa von ihnen auf Grund eines sturen Glaubens an die "sieben" Regenwochen überrascht. Er hockt nämlich auch dann nicht abwartend in der Stube, sondern ist täglich draußen in Wald und Feld. Nichts entgeht seinem scharfen und geschulten Auge, so nebensächlich es auch dem Städter erscheinen mag.

Wir beobachten etwa in einer regenlosen Zeit. Wie wichtig oft ganz alltägliche Dinge zu werden vermögen, wenn wir im Buch der Natur zu lesen versuchen, das soll uns ein Beispiel zeigen. Wir beobachten bei zunehmendem Monde einen Hof. Nach alter Volksregel ist dann Regen zu erwarten. Unbedenklich wird der Naturfremde diese Voraussage stellen und, wenn er etwas mehr von dem Urweistum kennt, die Frist des Regenbeginns vielleicht auf den übernächsten Tag angeben. Der nächste Tag ist hell. Um so sicherer wird unser Wetterprophet für den kommenden Tag das vorhergesagte Naß erwarten. Beobachtet er feiner, dann stellt er bei Mensch und Tier auch die Nervenerregungen fest, die ihn in seinem Schlusse noch weiter bestärken. Und wirklich ist es am anderen Morgen trüb. Beim Frühspaziergang begegnet er einem Bauern. Und wenn er nicht ein eingefleischter Städter ist, dann grüßt er den Landmann, bleibt einen Augenblick stehen, schaut bedenklich nach dem Himmel und bringt seine Weisheit an.

Aber der Bauer lächelt: "Regen

gibt´s heute nicht!"Wahrscheinlich wird es sich beim Volkswissen nicht so sehr um die Ergebnisse scharfer Beobachtungen einer breiten Bauernschicht als vielmehr um das handeln, was früh- und vorgeschichtliche Sternwarten erarbeiteten, jene Sternwarten, wie wir sie in den Extern-Steinen, in den Stufenpyramiden, in den Steinkreisen und in den Resten sonstiger uralter Himmelswarten vor uns haben.

Die damaligen Sternbeobachter lösten keine wissenschaftlichen Aufgaben, sondern behüteten das Leben und erarbeiteten im ewigen Fluß des Geschehens die Richtlinien, die Regeln, welche das Leben im natürlichen Gleichgewicht hielten und es vor Schädigungen bewahrten. Solche Regeln sind also keine lebensfremd-exakten Gesetze, sondern beziehen sich, wie bei den Lostagen, auf die allgemeine Großwettergestaltung mehrerer Wochen oder Monate und damit auch auf das kosmisch bedingte Leben überhaupt. Immer aber alles aus der Welt des Erdverbundenen, des Bauern gesehen! Es ist darum, um diese Tatsache nochmals zu betonen, also keineswegs gesagt, etwa die nassen auf einen regnerischen Siebenbrüdertag folgenden Wochen müßten nun von pausenlosem Regen angefüllt sein. Eine solche Erwartung vermöchte nur ein völlig Naturentwöhnter auszusprechen; denn der Inhalt der Bauernregeln ist immer und ausnahmslos auf die Bedeutung des Wetters für den Landmann, also den natürlich Lebenden gerichtet. Schiebt sich also in eine Regenperiode eine Anzahl schöner Tage ein, so besagt das gar nichts gegen die Regel, da einzelne Sonnentage für die Maßnahmen des Landwirtes zur Erhaltung des Lebens bedeutungslos sind. Indessen versteht der Landbewohner sehr wohl sie zu nützen. Keineswegs wird er etwa von ihnen auf Grund eines sturen Glaubens an die "sieben" Regenwochen überrascht. Er hockt nämlich auch dann nicht abwartend in der Stube, sondern ist täglich draußen in Wald und Feld. Nichts entgeht seinem scharfen und geschulten Auge, so nebensächlich es auch dem Städter erscheinen mag.

Wir beobachten etwa in einer regenlosen Zeit. Wie wichtig oft ganz alltägliche Dinge zu werden vermögen, wenn wir im Buch der Natur zu lesen versuchen, das soll uns ein Beispiel zeigen. Wir beobachten bei zunehmendem Monde einen Hof. Nach alter Volksregel ist dann Regen zu erwarten. Unbedenklich wird der Naturfremde diese Voraussage stellen und, wenn er etwas mehr von dem Urweistum kennt, die Frist des Regenbeginns vielleicht auf den übernächsten Tag angeben. Der nächste Tag ist hell. Um so sicherer wird unser Wetterprophet für den kommenden Tag das vorhergesagte Naß erwarten. Beobachtet er feiner, dann stellt er bei Mensch und Tier auch die Nervenerregungen fest, die ihn in seinem Schlusse noch weiter bestärken. Und wirklich ist es am anderen Morgen trüb. Beim Frühspaziergang begegnet er einem Bauern. Und wenn er nicht ein eingefleischter Städter ist, dann grüßt er den Landmann, bleibt einen Augenblick stehen, schaut bedenklich nach dem Himmel und bringt seine Weisheit an.

Und wirklich, es klärt sich wieder auf.

Damit aber ist für den

Naturfernen der Wert der Bauernregeln

entschieden: Sie sind völlig unzuverlässig! Nur hat er

leider übersehen, daß der Landbewohner sich keineswegs auf

gestrige oder vorgestrige Beobachtungen allein

verläßt. Auch er hat zwar den Mondhof beobachtet und

damit die Möglichkeit kommenden Regen vielleicht freudig

begrüßt. Er hat auch die Unruhe bei Mensch und Tier

wahrgenommen. Aber eine entscheidende Voraussage erlaubte er sich

noch nicht, flogen doch am gestrigen Abend die gutes Wetter

kündenden Mistkäfer und weiß er doch, daß ihm die

Natur selbst, Pflanze und Tier noch hinreichend zeitig Aufschluß

geben werden. Gewiß beobachtete auch er den bewölkten

Morgenhimmel. Aber beim frühen Gang durch den Hof und aufs

Feld hat er gesehen, daß die Ringelblume sich zwischen 6 und 7

Uhr morgens bereits entfaltete, was sie nur dann tut, wenn gutes Wetter

zu erwarten steht. Und er beobachtete auch, wie am Morgen schon

die Spinnen fleißig webten:

Wenn de Spinnen flietig weben,

Schall 't noch keen Regen geben.

Schall 't noch keen Regen geben.

Der Gang über Feld

überzeugte ihn weiterhin vom Fehlen der

schwarzen Schnecken und der Regenwürmer, der Regen kündenden

Würmer, die gewiß vorhanden gewesen wären, sofern

Nässe gedroht hätte:

Krupt veel Dauwürms un

swarte Sniggen an Pö (Pfützen) un Wegen,

So kriegt wie boll 'n anholl´n Regen.

Der Bauer behält also Recht und die Natur auch. Es ist eben

nur nötig, mit ihr zusammenzuleben, um alles Lebensnötige von

ihr zu erfahren.So kriegt wie boll 'n anholl´n Regen.

Wieder stoßen wir auf die

Tatsache, die immer eindringlicher

zeigt, daß Wissenschaft für wirkliches naturverbundenes

Kulturleben nur eine dienende Rolle spielt, während sie für

den zivilisierten, in einer künstlichen Umwelt lebenden

Städter für dessen krankmachende Bedürfnisse ein

unentbehrliches Bedürfnis ist.

Obwohl wir die Übereinstimmung zwischen wissenschaftlichen Ergebnissen und dem Urwissen des Volkes über die Welteislehre glaubhaft zu machen versuchten, haben wir damit im Lebenssinne nichts gewonnen; denn das schlichte Urwissen genügt vollauf für den natürlichen Menschen und es ist auf gesündere Weise zu erwerben als aus Pandekten, Lehrbüchern und Studierstuben. Wir wundern uns deswegen gar nicht so sehr darüber, daß der Landmann der Wetterkarte sehr wenig, dem Barometer schon mehr, seinen Bauernregeln und damit der Natur voll vertraut. Und er tut gut daran!

Obwohl wir die Übereinstimmung zwischen wissenschaftlichen Ergebnissen und dem Urwissen des Volkes über die Welteislehre glaubhaft zu machen versuchten, haben wir damit im Lebenssinne nichts gewonnen; denn das schlichte Urwissen genügt vollauf für den natürlichen Menschen und es ist auf gesündere Weise zu erwerben als aus Pandekten, Lehrbüchern und Studierstuben. Wir wundern uns deswegen gar nicht so sehr darüber, daß der Landmann der Wetterkarte sehr wenig, dem Barometer schon mehr, seinen Bauernregeln und damit der Natur voll vertraut. Und er tut gut daran!

Daß er richtig handelt,

wenn er sich auf seine Beobachtungen

verläßt, wird uns um so klarer, je tiefer wir in die

täglichen Voraussagemöglichkeiten eindringen. Der

Mondhof gehört hierher. Sind also die höheren

Gasschichten der Erde mit Feineis geschwängert, so sehen wir diese

Anreicherung bei zunehmendem Monde eben als Hof. Es ist aber

damit keineswegs gesagt, diese Feineismenge reiche hin, um einen Regen

zu veranlassen. Bei entsprechender Wärme und Lufttrockenheit

kann sie sehr wohl von den Gasmassen aufgenommen werden, ohne das

Niederschlagsbildung eintritt. Ob dieser Fall oder aber Landregen

erscheint, läßt sich durch die natürlichen Anzeichen

vorher entscheiden. Regenwürmer, Schnecken, Spinnen, Blumen

geben hinreichenden Anhalt. Vor allem ist das Volk der Spinnen

als Wetterkünder geschätzt. Denken wir nur an die

weitverbreitete Regel:

Spinne am Morgen

Bringt Kummer und Sorgen.

Bringt Kummer und Sorgen.

Gewiß dürfen wir

nicht unberücksichtigt lassen,

daß dieses Wort auch eine ganz andere Bedeutung besitzt, wenn es

heißt: "Spinnen" am Morgen, wobei das Spinnen am Spinnrocken

gemeint ist; aber der erst erwähnte Spruch hat auch seine volle

Berechtigung. Denn die Behauptung bezieht sich nicht etwa auf das

Entdecken einer Spinne draußen im Netz, sondern auf die Spinne,

welche früh im Hause sichtbar wird. Das Tier hat also sein

Netz verlassen und sucht einen geschützten Schlupfwinkel auf.

Und damit erkennen wir bei einigem Nachdenken schon die Zusammenhänge mit dem verschütteten Salz, das seinerseits mit der regenkündenden nervösen Erregung und der Wettervorfühligkeit verknüpft ist. Die Spinne folgt also ebenfalls auch nur ihrer Wettervorfühligkeit, die sie dazu treibt, geschützte Stellen aufzusuchen. Aus der nervösen Erregung ergeben sich dann "Kummer und Sorgen" genau wie beim Salz.

Auch diese Beobachtung ist also lebensnah! Ein anderes Wort sagt von den Spinnen:

Und damit erkennen wir bei einigem Nachdenken schon die Zusammenhänge mit dem verschütteten Salz, das seinerseits mit der regenkündenden nervösen Erregung und der Wettervorfühligkeit verknüpft ist. Die Spinne folgt also ebenfalls auch nur ihrer Wettervorfühligkeit, die sie dazu treibt, geschützte Stellen aufzusuchen. Aus der nervösen Erregung ergeben sich dann "Kummer und Sorgen" genau wie beim Salz.

Auch diese Beobachtung ist also lebensnah! Ein anderes Wort sagt von den Spinnen:

Hollt de Spinnen ganz op tu

weben,

Hebbt wie meest Wind noch to

kregen.

Auch hier dürfte die

Wettervorfühligkeit eine Rolle

spielen.

Derartige Möglichkeiten einer kurzfristigen Wettervorhersage gibt es zahlreiche. Da es nicht unsere Absicht ist, hier die Wetterregeln vollzählig wiederzugeben, sondern nur ihren Wert erahnbar zu machen, wollen und müssen wir uns mit einer nicht zu umfangreichen, weil sonst ermüdenden, Auswahl begnügen.

Derartige Möglichkeiten einer kurzfristigen Wettervorhersage gibt es zahlreiche. Da es nicht unsere Absicht ist, hier die Wetterregeln vollzählig wiederzugeben, sondern nur ihren Wert erahnbar zu machen, wollen und müssen wir uns mit einer nicht zu umfangreichen, weil sonst ermüdenden, Auswahl begnügen.

Wer aus der Natur schöpfen

will, muß mit der Natur nach

ihrem Rhythmus leben. Er darf nicht bis in den Vormittag hinein

schlafen, sondern mit der Sonne sich erheben; denn schon der Aufgang

des Taggestirns kann entscheidend sein. Zeigt sich nämlich

Morgenrot, so ist auf Regen und Wind zu schließen. Das

Morgenrot ist überhaupt ein Vorbote unangenehmer Ereignisse.

Auch das Dichterwort: "Morgenrot

leuchtet mir zu frühem Tod" ist beileibe keine nur

poetische Wendung. Auch hier treten wieder die kosmischen

Wirkungen der Erregung inkraft.