| Zurück |

Impressum

Datenschutz

Grobeis aus dem Weltraum und sein Zerfall im irdischen Luftmantel

I. Darstellung des von der Sonne auszufischenden Eishimmels des Milchstraßensystems.

Die Entstehung des uns

zunächst sichtbaren Sternen-Eis- und

Glut-Systems nach Hörbigers Theorie hat für den mit dem

Minenkriege (1. Weltkrieg) Vertrauten oder an schwere

Geschoßeinschläge Gewöhnten ihren eigenen Reiz.

Die Vorstellung der dabei auftretenden Kräfte auf engstem Raume

und ihre ins Freie ausblasende Wirkung ist fortreißend. Zum

Empfinden kann man sie am besten durch Dichterworte bringen (Faust II,

4. Aufzug., 1. Szene), die Mephisto in den Mund gelegt werden:

Da, wo zentralisch glühend, um und umEin ewig Feuer flammend sich entbrannte. -

Wir fanden uns bei allzu großer Hellung

In sehr gedrängter, unbequemer Stellung ---

Die Hölle schwoll von Schwefelstank und Säure -

Das gab ein Gas! Das ging ins Ungeheure --

Und wir entrannen knechtisch heißer Gruft -

Ins Übermaß der Herrschaft freier Luft. -

Ein offenbar Geheimnis, wohl verwahrt -

Und wird nur spät den Völkern offenbart.

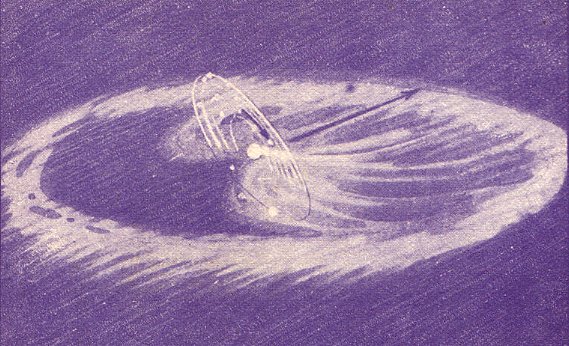

Bildlich zeigt Voigt, "Eis -

ein Weltenbaustoff" 1928, Atlas, Tafel XI,

Bild IX das Ergebnis des Vorganges:

das in der Mitte schon etwas gegen die Scheibe des Eiskranzes

aufgerichtete Sonnensystem und den Eiskranz selbst, der zum Teil auf

ewig hinter der Sonne zurückbleiben, zum Teil bei ihrem

schnelleren Fortschreiten wieder in ihr Anziehungsfeld geraten und von

ihr ausgefischt werden muß.

Abb. 1. (Bildquelle: Buch

"Welteis und Weltentwicklung" von H.W. Behm, 1926)

Unsere Sonnenwelt und Grobeiszufluß aus der ringförmigen (hier aus Raumgründen verengert gezeichnet) Eismilchstraße (Zeichnung Alfred Hörbiger).

Unsere Sonnenwelt und Grobeiszufluß aus der ringförmigen (hier aus Raumgründen verengert gezeichnet) Eismilchstraße (Zeichnung Alfred Hörbiger).

II. Darstellung des Eistrichters und seiner Doppelseitigkeit.

Es ist hier nicht die Aufgabe,

die Annäherung des Eises an Sonne

und Planeten zu beschreiben, sondern den Vorgang des Niedersturzes einzelner

Grobeiskörper auf die Erde.

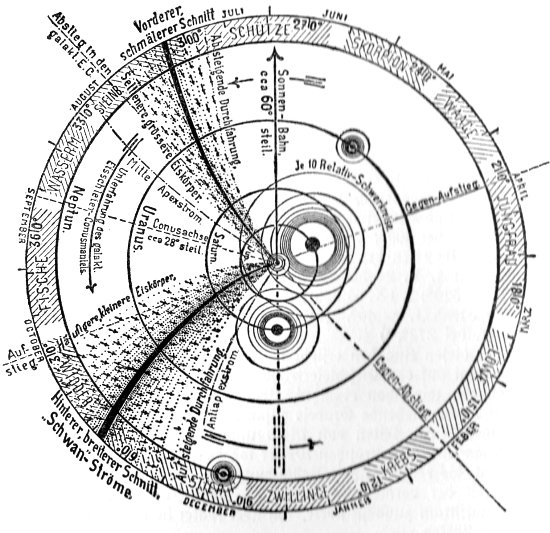

Voigt "Eis - ein Weltenbaustoff" 1928, Atlas, Tafel XII, XIII, XIV

zeigt den Strudel, der unablässig niedersinkt und dabei sein Ende

auf Planeten und Sonne findet, sowie die Stellen größerer

oder geringerer Dichte und Körpergröße.

Wir sehen, daß uns die Sommermonate, besonders der Juni und Juli, die größten und eindrucksvollsten Grobeiseinschüsse bringen.

Wir sehen, daß uns die Sommermonate, besonders der Juni und Juli, die größten und eindrucksvollsten Grobeiseinschüsse bringen.

Abb. 2.

(Bildquelle/-text: "Rhythmus des

kosmischen Lebens" v. Hanns Fischer, 1925, Voigtländers

Verlag-Leipzig)

Schnitt durch das Eisschleierhorn, geführt in der Ebene der Großwandelsternbahnen. Grundlegendes Schaubild für die Erklärung des

Zusammenhanges der Sonnenflecken, der Großwetterlage, der Ernteerträge, sowie der psychischen und kulturellen Erscheinungen

auf Erden mit den Stellungen der Wandelsterne. (Zeichnung von Hanns Hörbiger)

Schnitt durch das Eisschleierhorn, geführt in der Ebene der Großwandelsternbahnen. Grundlegendes Schaubild für die Erklärung des

Zusammenhanges der Sonnenflecken, der Großwetterlage, der Ernteerträge, sowie der psychischen und kulturellen Erscheinungen

auf Erden mit den Stellungen der Wandelsterne. (Zeichnung von Hanns Hörbiger)

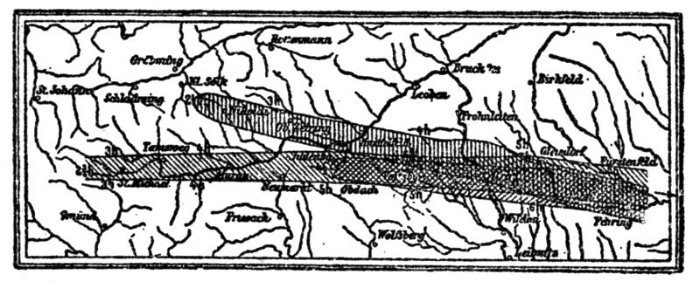

III. Darstellung der Hagelwahrnehmung auf der Erdoberfläche.

Vom Himmel hoch, da komm ich

her. - Wo der Hagel herkommt, das hat

Hörbiger erst spät den Völkern offenbart. Die

bisherige Wissenschaft führt die uns auf der Erdoberfläche

ins Auge, besser auf den Kopf fallenden Hagelkörner auf

atmosphärische Bildung zurück. Dem widerspricht

zunächst die auffallende Wahrnehmung, daß der Hagel strichweise in schmalen Streifen

fällt. Die Grobstückigkeit

setzt manchmal in Erstaunen - wie sollen sich solche Stücke im

Luftraum "angeschoppt" haben? Ihre bitterliche Kälte, die

lange Dauer des Abschmelzens, die dicken Massen, in denen sie fallen,

setzen Wissenschaftler und Laien immer wieder in Verwunderung, nicht

minder die Zertrümmerungen, Beschädigungen, Verwundungen, die

sie an Gebäuden, Kraft- und Lichtleitungen, an Tieren und Menschen

anrichten. Das alles soll in kürzester Frist wie aus dem

Nichts in unserem sonst so harmlosen Luftmantel entstehen und dann noch

in geradlinigen Strichen fallen? - Daß Hagel immer mit Sturm und fast immer mit Gewittererscheinungen auftritt, hat

die bisher landläufige Erklärung erzeugt, seine Bildung sei

Folgeerscheinung des Gewitters. Das Umgekehrte zu beweisen, ist

die Aufgabe. Ihr kommt zugute, daß der Hagelvorgang selbst nur kurze Zeit

anhält und rasche Aufheiterung ihm meistens folgt.

IV. Physikalische und ballistische Erwägungen.

Bleiben wir zur Führung

unseres Nachweises für die

Notwendigkeit der Entstehung der vorgenannten Erscheinungen, wie wir

sie auf der Erdoberfläche selbst beobachten, bei der Vorstellung,

daß das Eis des Hagels nicht im Luftmantel der Erde entsteht,

sondern in ihn eindringt. Dann kommt er eben als mehr oder

weniger großes Grobeisstück von außen her mit

gewaltiger Geschwindigkeit und schießt meist tangential in den

Luftmantel ein. War er bisher nur dem Zuge der Anziehungskraft

der Erde gefolgt, so wird er beim Eindringen in ihren Luftmantel

alsbald noch weiteren Einflüssen unterworfen, die wir physikalisch

und ballistisch untersuchen wollen.

Zunächst erfährt er schon in den höchsten, dünnsten Luftschichten eine gewaltige, immer stärker werdende Bremsung. Vor ihm und um ihn herum abfließende, durch die Stauchung erhitzte Luft wirkt schmelzend an seiner Oberfläche. Die Hemmung der Geschwindigkeit wandelt fortschreitend seine Bewegungsenergie in innere Wärme um. Das erzeugt nun einen besonderen Vorgang. Das Wasser nimmt unter den allermeisten Stoffen eine seltsame Ausnahmestellung ein; es wird nicht mit fortschreitender Abkühlung immer dichter, sondern sein Punkt größter Dichtigkeit liegt bei + 4°C. So muß also ein mit Weltraumtemperatur - 273°C in den Luftmantel einschießender Eiskörper bei zunehmender Erwärmung immer dichter werden, sein Volumen nimmt ab und darum muß er sich, spröde, wie er ist, mehr und mehr mit Sprüngen durchsetzen, die nicht nur speichenförmig, sondern auch schalig um den Mittelpunkt angeordnet sein müssen.

(Daß auch einmal aus einem großen Stück eine tellergroße, 3 cm dicke, mehr als 1 kg schwere Scheibe "herausspringen" kann lehrt uns folgende Meldung aus der "Zeitschrift für WEL", Heft 1, S. 30, Jahrg. 1933: Herr Gustav Hohns-Brefeld stellte uns folgende Zeitungsmeldung - Krefelder Zeitung vom 25. Juli 1932, Abendausgabe - zur Verfügung: Bern, 25. Juli 1932. Aus Biglen in Emmenthal wird von einer seltenen Naturerscheinung berichtet, die bei einem kürzlich dort aufgetretenen Hagelwetter beobachtet wurde. Es handelt sich um eine Schloße von außergewöhnlicher Größe. Sie war scheibenförmig und umfangreicher als ein Suppenteller, während ihre Dicke gut drei Zentimeter betrug. Die Schloße schlug eine Vertiefung in den Boden und war erst nach drei Tagen geschmolzen. Ihr Gewicht dürfte mehr als ein Kilo betragen haben. Sie sah nicht aus, als ob sie aus zusammengefrorenen Eiskörnern bestehe. Ihre Oberfläche war rauh und stachelig von Eiskristallen.)

Zunächst erfährt er schon in den höchsten, dünnsten Luftschichten eine gewaltige, immer stärker werdende Bremsung. Vor ihm und um ihn herum abfließende, durch die Stauchung erhitzte Luft wirkt schmelzend an seiner Oberfläche. Die Hemmung der Geschwindigkeit wandelt fortschreitend seine Bewegungsenergie in innere Wärme um. Das erzeugt nun einen besonderen Vorgang. Das Wasser nimmt unter den allermeisten Stoffen eine seltsame Ausnahmestellung ein; es wird nicht mit fortschreitender Abkühlung immer dichter, sondern sein Punkt größter Dichtigkeit liegt bei + 4°C. So muß also ein mit Weltraumtemperatur - 273°C in den Luftmantel einschießender Eiskörper bei zunehmender Erwärmung immer dichter werden, sein Volumen nimmt ab und darum muß er sich, spröde, wie er ist, mehr und mehr mit Sprüngen durchsetzen, die nicht nur speichenförmig, sondern auch schalig um den Mittelpunkt angeordnet sein müssen.

(Daß auch einmal aus einem großen Stück eine tellergroße, 3 cm dicke, mehr als 1 kg schwere Scheibe "herausspringen" kann lehrt uns folgende Meldung aus der "Zeitschrift für WEL", Heft 1, S. 30, Jahrg. 1933: Herr Gustav Hohns-Brefeld stellte uns folgende Zeitungsmeldung - Krefelder Zeitung vom 25. Juli 1932, Abendausgabe - zur Verfügung: Bern, 25. Juli 1932. Aus Biglen in Emmenthal wird von einer seltenen Naturerscheinung berichtet, die bei einem kürzlich dort aufgetretenen Hagelwetter beobachtet wurde. Es handelt sich um eine Schloße von außergewöhnlicher Größe. Sie war scheibenförmig und umfangreicher als ein Suppenteller, während ihre Dicke gut drei Zentimeter betrug. Die Schloße schlug eine Vertiefung in den Boden und war erst nach drei Tagen geschmolzen. Ihr Gewicht dürfte mehr als ein Kilo betragen haben. Sie sah nicht aus, als ob sie aus zusammengefrorenen Eiskörnern bestehe. Ihre Oberfläche war rauh und stachelig von Eiskristallen.)

Beim Einschuß eines

Grobeiskörpers führt

also die durch Bremsung

im Luftmantel erzeugte innere

Erwärmung unmittelbar zum Zerfall. Daß die vor

ihm her zusammengestauchte Luft in die Spalten dringen und die

Trümmer auseinandertreiben muß, befördert die

Ausstreuung der Trümmer noch mehr. Die Zerkleinerung der

Hagelstücke muß also um so mehr fortschreiten, je

länger ihr Weg im Luftraume wird. Es ist schon ein

Glück, daß die strudelförmige Annäherung der

ankommenden Fremd- und Eiskörper in den allermeisten Fällen

eine sehr tangentiale Einschußrichtung bedingt, sonst würden

uns noch ganz andere Eisstücke auf den Kopf hageln, als die im

Bilde noch zu zeigenden. Die Abschmelzung durch die gestauchte,

erwärmte Luft wirkt nebenher noch abrundend. Noch weitere

physikalische Folgen treten auf: der Grobeiskörper, aber auch

Feineis, bringt entweder schon eine elektrische

Ladung mit oder reißt elektrisch geladene Luft aus den

hohen Schichten mit in die tieferen hinab. Dieser Gewinn an

elektrischer Ladung oder zum mindesten die Annäherung muß

eine Induktionswirkung hervorbringen, die einerseits in Licht-, Kraft-

und Fernleitungen (s. "Zeitschrift für Welteislehre", Heft 1, S.

11-14, Jahrg. 1933) und Radio-Apparaten fühlbar wird und

andererseits gewitterbildend wirkt. Letztere Einwirkung wird noch

dadurch verstärkt, daß

kalte Luft, in wärmere Schichten hinabgerissen, kondensierend und

regenbildend wirkt, wobei die Kondensation

noch spannungserhöhend

wirkt. Das Gewitter ist also Folge,

nicht Ursache des Hagels. Mechanisch

macht sich die vorwärtsgeschobene

und mitgerissene Luft als Sturm fühlbar.

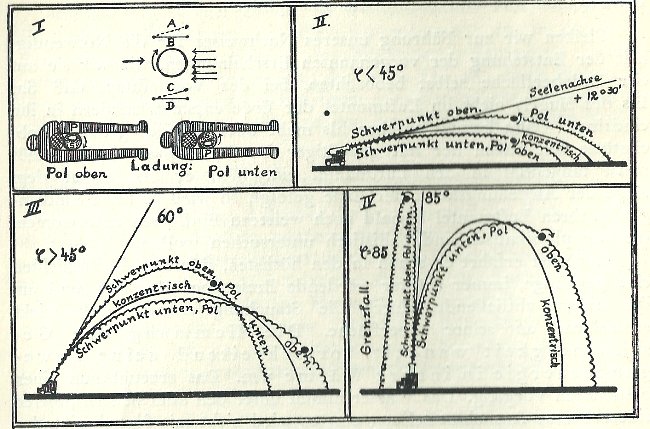

Das Zerspringen ermöglicht

innerhalb der widerstehenden Luft aber

auch noch eine besondere, ballistische,

die Flugrichtung der Eistrümmer stark beeinflussende Einwirkung, die den älteren

Artilleristen aus der Zeit der glatten Geschütze her noch wohl

erinnerlich ist.

Die Vollkugel beschreibt im Luftraum statt der Parabel die ballistische Kurve, eine weit kürzere Bahn mit flacherem aufsteigenden und steilerem absteigenden Ast.

Das Gesetz sollte an sich auch auf einen heilbleibenden Eisblock zutreffen, bei dem Schwerpunkt und Mittelpunkt zusammenfallen. Das trifft aber nicht zu, und Flugbahnen müssen entstehen, die wir von den Kugelgranaten mit ellipsoidaler Höhlung her kennen. Vergl. Abb. 3.

Die Vollkugel beschreibt im Luftraum statt der Parabel die ballistische Kurve, eine weit kürzere Bahn mit flacherem aufsteigenden und steilerem absteigenden Ast.

Das Gesetz sollte an sich auch auf einen heilbleibenden Eisblock zutreffen, bei dem Schwerpunkt und Mittelpunkt zusammenfallen. Das trifft aber nicht zu, und Flugbahnen müssen entstehen, die wir von den Kugelgranaten mit ellipsoidaler Höhlung her kennen. Vergl. Abb. 3.

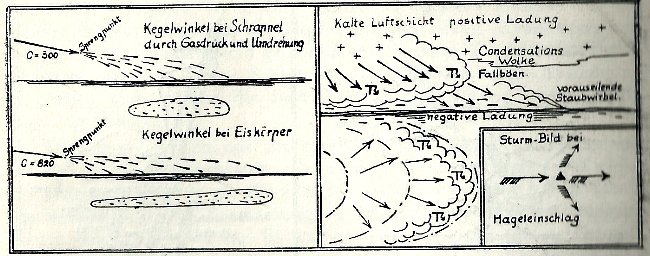

Abb. 3.

I. Einfluß des Luftwiderstandes auf eine fliegende und umrollende Kugel. Bei B ist Verdickung und Stau, die Windfahne bei A schlägt unter Überdruck nach oben aus. Bei C entleert der Sog der umrollenden Kugelhaut den Stau, die Windfahne bei D wird angesaugt. Der Luftwiderstand drückt die Kugel nach unten.

II. Flugbahn der Granate mit ellipsoidaler Höhlung. Untere Erhöhungsgruppe. Pol unten = Weitschuß. Pol oben = Kurzschuß.

III. Wurfbahn der Granate mit ellipsoidaler Höhlung. Obere Erhöhungsgruppe. Pol oben = Weitschuß. Pol unten = Steilschuß.

IV. Wurfbahn der Granate mit ellipsoidaler Höhlung. Grenzfall: Pol unten erzeugt Schuß hinter den Mörser.

I. Einfluß des Luftwiderstandes auf eine fliegende und umrollende Kugel. Bei B ist Verdickung und Stau, die Windfahne bei A schlägt unter Überdruck nach oben aus. Bei C entleert der Sog der umrollenden Kugelhaut den Stau, die Windfahne bei D wird angesaugt. Der Luftwiderstand drückt die Kugel nach unten.

II. Flugbahn der Granate mit ellipsoidaler Höhlung. Untere Erhöhungsgruppe. Pol unten = Weitschuß. Pol oben = Kurzschuß.

III. Wurfbahn der Granate mit ellipsoidaler Höhlung. Obere Erhöhungsgruppe. Pol oben = Weitschuß. Pol unten = Steilschuß.

IV. Wurfbahn der Granate mit ellipsoidaler Höhlung. Grenzfall: Pol unten erzeugt Schuß hinter den Mörser.

Schon eine Vollkugel

erfährt, wenn sie eine Rollbewegung in die

Flugbahn mitbringt, eine Ablenkung durch die Luft, die ihrer

Umlaufsrichtung stauend entgegenwirkt. Das verstärkt sich

bei Hohlkugeln mit nicht mehr konzentrischem Schwerpunkt ganz

wesentlich; die Richtung ihrer Umdrehung empfangen sie durch den

Stoß der Pulvergase, der sie schon im Rohr rollen

läßt. Ihre Flugbahnen sind dementsprechend verschieden

und um so verschiedener, je nachdem ihr Abgangswinkel der unteren oder

oberen Erhöhungsgruppe angehört. Der Grund dafür

liegt in der Umkehr der Bewegungsrichtung des Geschosses im Scheitel

der steilen Flugbahnen (Abb. 3, II, III).

Das geht so weit, daß aus dem Mörser bei genügend steiler Erhöhung (+ 85°) und "Pol unten" die Hohlkugel bis hinter das Geschütz geschossen werden kann (Abb. 3, IV). Die eigene Rollbewegung, die ein in den Luftmantel einschießender Grobeiskörper mitbringt, wird an sich unbeträchtlich sein. Rollzeit und Umlaufszeit werden gleich sein.

Selbst wenn er die Erde schon mehrmals umkreist haben sollte, wird seine Umdrehungszeit einige Stunden betragen. Viel "Effekt" bringt er also nicht mit. Zerspringt er aber in unregelmäßig geformte Stücke mit exzentrischer Schwerpunktlage, so fangen diese unter dem Einfluß des Luftwiderstandes eine Rollbewegung an, die der im Geschützrohr gewonnenen entgegengesetzt sein muß und Ablenkungen hervorrufen wird, die in ihrem Sinne durchaus an die Verschiedenheit der Hohlkugelbahnen bei "Pol oben" oder "Pol unten" erinnern.

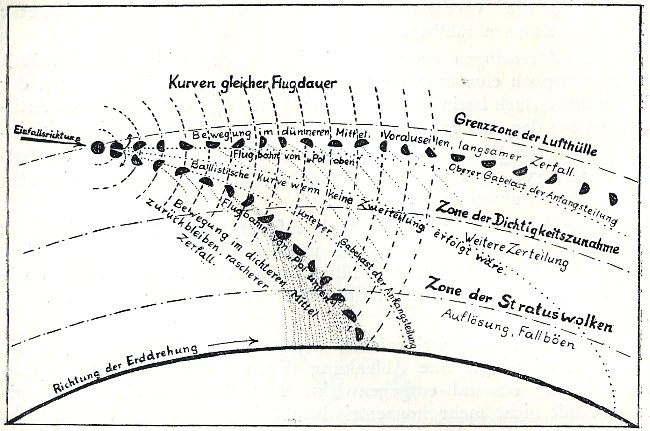

Betrachten wir so vorbereitet das Bild vom Zerfall des Grobeises im Luftmantel nach Zeiten, Zonen und Bahnen.

Das geht so weit, daß aus dem Mörser bei genügend steiler Erhöhung (+ 85°) und "Pol unten" die Hohlkugel bis hinter das Geschütz geschossen werden kann (Abb. 3, IV). Die eigene Rollbewegung, die ein in den Luftmantel einschießender Grobeiskörper mitbringt, wird an sich unbeträchtlich sein. Rollzeit und Umlaufszeit werden gleich sein.

Selbst wenn er die Erde schon mehrmals umkreist haben sollte, wird seine Umdrehungszeit einige Stunden betragen. Viel "Effekt" bringt er also nicht mit. Zerspringt er aber in unregelmäßig geformte Stücke mit exzentrischer Schwerpunktlage, so fangen diese unter dem Einfluß des Luftwiderstandes eine Rollbewegung an, die der im Geschützrohr gewonnenen entgegengesetzt sein muß und Ablenkungen hervorrufen wird, die in ihrem Sinne durchaus an die Verschiedenheit der Hohlkugelbahnen bei "Pol oben" oder "Pol unten" erinnern.

Betrachten wir so vorbereitet das Bild vom Zerfall des Grobeises im Luftmantel nach Zeiten, Zonen und Bahnen.

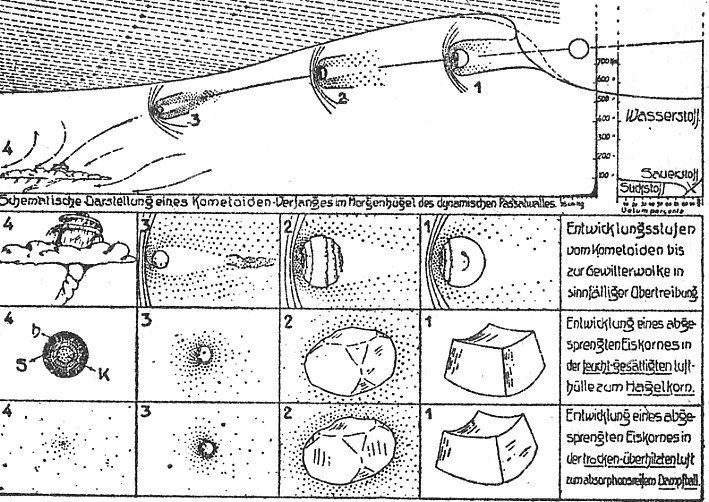

Abb. 4. Zerteilung eines

eingeschossenen Grobeiskörpers, ballistische Einwirkung des

Luftwiderstandes und fortschreitender Zerfall. (Schematisch.)

Unsere Abbildung 4 zeigt diese

Art des "ballistischen Zerfalles" in

verschiedenen Zeitstufen und beweist dazu noch, daß die

ballistische Einwirkung des Luftwiderstandes zum mindesten in der

überwiegenden Zahl der Fälle das Trefferbild des zerfallenden

Grobeisblockes noch mehr in die Länge ziehen muß, als das

schon ohnehin bei den großen, in Betracht kommenden

Geschwindigkeiten und der sehr tangentialen Einschußrichtung der

Fall sein würde. Wenn nun gar der einschießende

Eisblock noch eine eigene Rollbewegung mitbringt, so müssen die

Zerfalls- und Flugbahnverhältnisse noch wesentlich verwickelter

ausfallen. Immer aber muß beim Fortschreiten im Luftmantel

bei dessen zunehmender Dichte und Geschwindigkeitsabnahme der

Eistrümmer deren Zerfall mit fortschreitender innerer

Erwärmung reißend zunehmen.

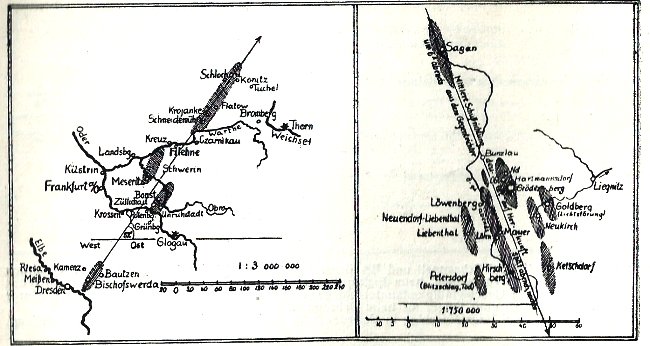

Abb.

5a. Kegelwinkel

bei Schrapnell und Eiskörper. Kegelwinkel beim Schrapnell

durch Gasdruck und Umdrehung hervorgerufen, beim Eiskörper nur

durch Eindringen von Luft in die Spalten des Zerfalls und durch

Geschwindigkeitsunterschiede, daher zu Beginn schmaler und wegen

größerer Endgeschwindigkeit noch länger als beim

Schrapnell.

Abb. 5b. Sturmbild bei Hagelschlag in Seitenansicht, Aufsicht und meteorologischer Darstellung.

Abb. 5b. Sturmbild bei Hagelschlag in Seitenansicht, Aufsicht und meteorologischer Darstellung.

So erhalten wir beim Auftreffen

des Grobeiseinschusses auf den festen

Erdboden ein Trefferbild, wie es der Schrotschuß oder

Kartätschschuß, mehr noch wie es der Schuß des

Bodenkammerschrapnells bei großer Endgeschwindigkeit und flachem

Fallwinkel erzeugen, (Abb. 5a), also den streifenartigen, strichweisen

Eindruck des Hagelfalles, mit sehr schmalem Beginn und am Ende

streuend, mit vereinzelten, sich weiter ausbreitenden Treffern.

Selbst bei Darstellung der "Wasserbedeckung" = Benetzungsfläche,

tritt das noch hervor.

Die Bilder einer Anzahl von Hagelfällen mögen dafür die Belege liefern.

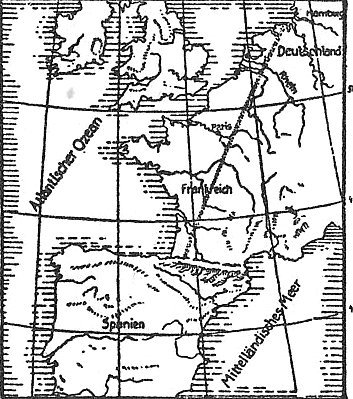

1. Hagelfall vom 27. 5. 1929. Gegend von Bischofswerda über Schwerin-Bomst bis Flatow-Schlochau (Abb. 6).

Abb.

6. (links) Hagelfall

vom 27. Mai 1929. Trefferbild: Sehr strichweiser

Schrapnellschuß mit flacher Bahn, 360 km Strichlänge.

Das Bild mit seinen unterbrochenen Einschlägen beweist, daß

der Hagelfall nicht aus einem fortschreitenden atmosphärischen

Wirbel stammen kann, sondern den Trümmerstücken eines

zerfallenden Körpers entspricht.

Abb. 7. (rechts) Hagelfall vom 26. April 1930. Trefferbild, wie bei einem Schrapnell in großer Sprenghöhe und merklichem Fallwinkel, zeigt an, daß die Hagelfälle nicht aus einem fortschreitenden, atmosphärischen Wirbel stammen. Zerteilung des Eiskörpers von vorn herein in mehrere große Stücke. Tiefenstreuung 115 km. Gesamtbreite 35 km, einzelne Stücke aber schmal. Gewaltige Wassermassen. Bei Gr. Hartmannsdorf dicke, tagelang liegengebliebene Eismassen.

Abb. 7. (rechts) Hagelfall vom 26. April 1930. Trefferbild, wie bei einem Schrapnell in großer Sprenghöhe und merklichem Fallwinkel, zeigt an, daß die Hagelfälle nicht aus einem fortschreitenden, atmosphärischen Wirbel stammen. Zerteilung des Eiskörpers von vorn herein in mehrere große Stücke. Tiefenstreuung 115 km. Gesamtbreite 35 km, einzelne Stücke aber schmal. Gewaltige Wassermassen. Bei Gr. Hartmannsdorf dicke, tagelang liegengebliebene Eismassen.

Man erkennt besonders den

gleich anfänglichen Zerfall eines

mächtigen Körpers in vier große Stücke, auch seine

mächtige Geschwindigkeit, denn die Gesamteinschlagsfläche ist

rund 360 km lang. Das kann bei allem Einfluß eintretender

Rollbewegung des obersten Stückes doch nur auf eine gewaltige

Energie und Masse zurückgeführt werden. - Gemeldet werden starke Schloßen (Hagelstücke),

wolkenbruchartiger Regen, ungeheure Flurschäden, auch solche durch

die abfließenden Wassermengen, viele Blitzschläge mit 2

Scheunenbränden, 1 Mann und 1 Kuh vom Blitz erschlagen.

Zeitangaben leider mangelhaft.

2.

Hagelfall vom 26. 4. 1930. Gegend von Sagan über den

Kreis Löwenberg hinweg bis Hirschberg im Riesengebirge (Abb. 7).

Auch hier ist der Zerfall gleich anfangs in mehrere, große Stücke unverkennbar; in jeder der einzelnen Benetzungsflächen tritt ein Hagelkern auf. Immerhin ist der vom weitest geflogenen Teilstück zurückgelegte Weg noch lang genug, die Gesamtlänge der Einschlagsfläche beträgt immer noch 115 km. Die gerade Richtung, die Streifen und die Lücken erweisen ganz deutlich, wie auch bei dem vorhergegangenen Bilde, daß die Hagelfälle nicht einem Wettersturz oder einer vordringenden Gewitterfront entstammen, sondern daß die den Luftraum durchfahrenden Schloßenschauer Gewitter und Sturm durch Mitreißen von kalter Luft in die warmen Schichten über dem Erdboden erst erzeugt haben.

An Schäden werden auch hierbei gemeldet: Schwere Hagelschloßen, die stellenweise noch bis zum nächsten Tage liegen blieben, Überschwemmungen, wobei 1 Mann ertrank, Ersäufungen, Verschlammungen, schwerste Flur- und Gartenschäden, Beschädigungen an einem Bahnkörper und Blitzschäden, wobei auch ein Gespann getroffen wurde.

Zeiten und Richtung erweisen das Fortschreiten des Wetters zu abendlicher Zeit, der Hörbigerschen Darstellung entsprechend, in einer Richtung, die mir aus dem Gegenkegel (s. Abb. 2 - Zeitraum Februar bis Mai) zu stammen scheint, und beträchtliche Fluggeschwindigkeit eines mächtigen Grobeiskörpers, der ziemlich tangential eingeschossen sein muß.

Auch hier ist der Zerfall gleich anfangs in mehrere, große Stücke unverkennbar; in jeder der einzelnen Benetzungsflächen tritt ein Hagelkern auf. Immerhin ist der vom weitest geflogenen Teilstück zurückgelegte Weg noch lang genug, die Gesamtlänge der Einschlagsfläche beträgt immer noch 115 km. Die gerade Richtung, die Streifen und die Lücken erweisen ganz deutlich, wie auch bei dem vorhergegangenen Bilde, daß die Hagelfälle nicht einem Wettersturz oder einer vordringenden Gewitterfront entstammen, sondern daß die den Luftraum durchfahrenden Schloßenschauer Gewitter und Sturm durch Mitreißen von kalter Luft in die warmen Schichten über dem Erdboden erst erzeugt haben.

An Schäden werden auch hierbei gemeldet: Schwere Hagelschloßen, die stellenweise noch bis zum nächsten Tage liegen blieben, Überschwemmungen, wobei 1 Mann ertrank, Ersäufungen, Verschlammungen, schwerste Flur- und Gartenschäden, Beschädigungen an einem Bahnkörper und Blitzschäden, wobei auch ein Gespann getroffen wurde.

Zeiten und Richtung erweisen das Fortschreiten des Wetters zu abendlicher Zeit, der Hörbigerschen Darstellung entsprechend, in einer Richtung, die mir aus dem Gegenkegel (s. Abb. 2 - Zeitraum Februar bis Mai) zu stammen scheint, und beträchtliche Fluggeschwindigkeit eines mächtigen Grobeiskörpers, der ziemlich tangential eingeschossen sein muß.

3.

Der Hagelfall vom 27. 5. 1930 bei Petersdorf - Ludwigsmühle -

Gläsersdorf in nächster Nähe von Primkenau zeigt dagegen

ein anderes Gepräge: Auch hier handelt es sich um Schloßen

von Haselnußgröße, die den Boden 2-3 cm hoch noch

längere Zeit bedeckten, Vernichtung der Fluren (Roggen vernichtet,

Felder, Obstgärten schlimm heimgesucht), Beschädigungen an

der Hochspannungsleitung (Kabel zerrissen), Isolatoren

zertrümmert, und Blitzschläge, die einen Transformatorbrand

erzeugten und als kalter Schlag ein Haus trafen. Die Ausdehnung

ist gering, man möchte die Bezeichnung "punktförmig" oder

"Platzhagel" gebrauchen.

Hier kann es sich nur um einen kleinen Eiskörper handeln, der ziemlich steil eingeschossen sein muß und bei flacherem Fallwinkel die Erdoberfläche nur als flüssiger Niederschlag erreicht haben würde. Die kurze Dauer der Erscheinung, ¼ Stunde, wird in den Zeitungsberichten besonders erwähnt. Es war ein "Schuß aus heiterem Himmel".

Hier kann es sich nur um einen kleinen Eiskörper handeln, der ziemlich steil eingeschossen sein muß und bei flacherem Fallwinkel die Erdoberfläche nur als flüssiger Niederschlag erreicht haben würde. Die kurze Dauer der Erscheinung, ¼ Stunde, wird in den Zeitungsberichten besonders erwähnt. Es war ein "Schuß aus heiterem Himmel".

4.

Das war zwar auch am 4 Juli 1929, einem besonders eindrucksvollen

Hageltage der Fall, aber dieser Tag zeigt die seltsame Häufung von

4 ganz mächtigen Hagelstrichen, die sich untereinander sehr

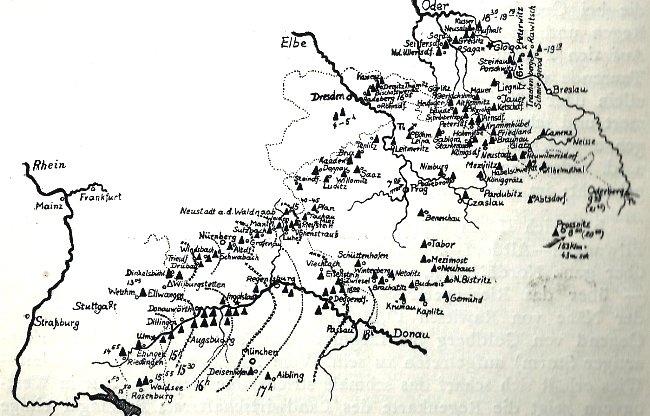

ähnlich sehen (Abb. 8).

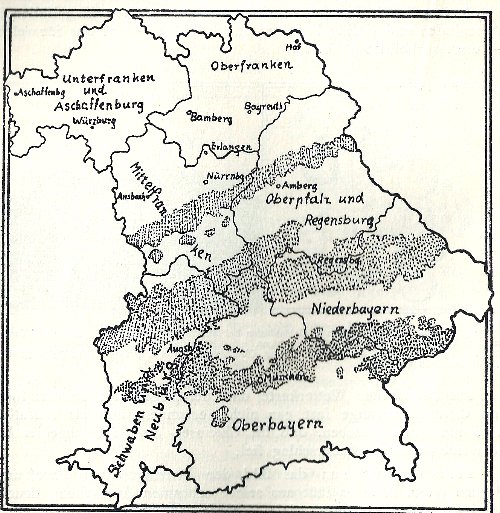

Abb.

8. Hagelfälle

vom 4. Juli 1929. Die eingezeichneten Isobronten stellen sich als

Kopfwellen des fliegenden Hagelgeschosses dar, dem Schauer entsprechend

gerundet.

a)

Strich I. Schon im östlichen Erzgebirge beginnend

über Radeberg - Bischofswerda - Sorau - Greisitz b. Sagan -

Neusalz a. d. Oder - Aufhalt a. d. Oder.

Hagellücken scheinen in der Gegend von Dresden, von Bautzen bis zur Sorauer Gegend und in der Gegend von Freystadt aufgetreten zu sein; das deutet bei der sonst sehr schmalen Bahn auf einen gleich anfänglichen Zerfall des Grobeiskörpers in nur wenige Stücke, die sich bei flachem Einschußwinkel dem vorher gezeigten theoretischen Bilde gemäß fortbewegt haben müssen. Im östlichen Erzgebirge beginnend, kommt der Hagelstrich über Radeberg - Bischofswerda (4,35) - Seifersdorf bei Sorau - Greisitz (Gewitter und Hagel 5,30) - Neusalz (Gewitter und Hagel 6,30) - Aufhalt (Gewitter, Hagel und Sturm 7,15) abends zu Ende. Das sind 100 km in der Stunde (27 m sec.). Hier muß ein großer Körper fast genau tangential eingeschossen, in den höchsten, dünnsten Luftschichten lange verweilt haben und nur allmählich zerfallen sein.

Die den Erdboden erreichenden Trümmer fielen in beträchtlicher Größe und sehr dicht, auch noch gewaltige Luftmassen mitreisend. Berichtet wird von Schloßen in Walnuß- und Hühnereigröße, die bei Greisitz bis 25 cm hoch gehäuft lagen, wolkenbruchartigem Regen und orkanartigem Sturm; die Schäden sind dementsprechend. Auf den Fluren kein Halm, an Bäumen kein Blatt mehr, nicht nur Tausende von Fensterscheiben zerschlagen (bei Gruschwitz in Neusalz allein über 3000!), sondern auch massenhaft Dachziegel zertrümmert und schwere Schäden an Telegraphen- und Hochspannungsleitungen angerichtet. Blitzschläge sind mehrfach gemeldet und in Aufhalt a. d. Oder der Glockenturm durch Blitz und Sturm zum Einsturz gebracht; im nahen Walde Bäume entwurzelt.

Hagellücken scheinen in der Gegend von Dresden, von Bautzen bis zur Sorauer Gegend und in der Gegend von Freystadt aufgetreten zu sein; das deutet bei der sonst sehr schmalen Bahn auf einen gleich anfänglichen Zerfall des Grobeiskörpers in nur wenige Stücke, die sich bei flachem Einschußwinkel dem vorher gezeigten theoretischen Bilde gemäß fortbewegt haben müssen. Im östlichen Erzgebirge beginnend, kommt der Hagelstrich über Radeberg - Bischofswerda (4,35) - Seifersdorf bei Sorau - Greisitz (Gewitter und Hagel 5,30) - Neusalz (Gewitter und Hagel 6,30) - Aufhalt (Gewitter, Hagel und Sturm 7,15) abends zu Ende. Das sind 100 km in der Stunde (27 m sec.). Hier muß ein großer Körper fast genau tangential eingeschossen, in den höchsten, dünnsten Luftschichten lange verweilt haben und nur allmählich zerfallen sein.

Die den Erdboden erreichenden Trümmer fielen in beträchtlicher Größe und sehr dicht, auch noch gewaltige Luftmassen mitreisend. Berichtet wird von Schloßen in Walnuß- und Hühnereigröße, die bei Greisitz bis 25 cm hoch gehäuft lagen, wolkenbruchartigem Regen und orkanartigem Sturm; die Schäden sind dementsprechend. Auf den Fluren kein Halm, an Bäumen kein Blatt mehr, nicht nur Tausende von Fensterscheiben zerschlagen (bei Gruschwitz in Neusalz allein über 3000!), sondern auch massenhaft Dachziegel zertrümmert und schwere Schäden an Telegraphen- und Hochspannungsleitungen angerichtet. Blitzschläge sind mehrfach gemeldet und in Aufhalt a. d. Oder der Glockenturm durch Blitz und Sturm zum Einsturz gebracht; im nahen Walde Bäume entwurzelt.

b)

Strich II. In Württemberg bei Welzheim 13, 05 beginnend,

über Ellwangen - Altdorf - Sulzbach - Weiden - Neustadt a. d.

Waldnaab - über ganz Nordböhmen, anscheinend nur mit wenigen

Lücken hinweg - über das Riesengebirge - Liegnitz - Steinau,

bei Schmiegerode in der Nähe von Rawitsch 19,32 endend.

Lücken scheinen nur in der Gegend von Goldberg bis Liegnitz (dort

nur Graupeln aber orkanartiger Sturm) aufgetreten zu sein. Vom

Anfange bis Tachau - Plan - Wies erhält sich scharf das schmale

strichartige Gepräge. Nur in Westbayern zeigt die Regenkarte

des Landwirtschaftsrats Benzinger einige seitliche Splitter; gegen das

Ende der Trefferfläche tritt eine gewisse Seiten- und besonders

Längenstreuung auf, ein Zeichen, daß beim Eintritt in den

Luftmantel ein oberes Teilstück infolge des "Pol oben" - Effekts

eine sehr tangentiale Bahn in sehr dünnen Luftschichten

eingeschlagen hat und erst sehr allmählich zerfallen ist.

Wir haben hier also das ballistische Bild eines Schrapnellschusses bei

sehr flachem Einfallwinkel und sehr hoher Endgeschwindigkeit.

Wenn man die Gesamtlänge der ganzen Hagelstrecke - 640 km - durch die Gesamtzeit des Hagelfalles - 387 Minuten - teilt, so erhält man eine Fortschrittsgeschwindigkeit von rund 100 km in der Stunde. Die Bayerische Wetterdienststelle errechnet für Bayern allein nur 80 km in der Stunde. Somit ergab die Fluggeschwindigkeit des untersten, zuerst die Erde erreichenden Teilstücks mal cos des steileren Fallwinkels nur 80 km, diejenige des obersten, am flachsten fliegenden Teilstücks mal cos des zugehörigen, flachen Fallwinkels 100 km. Die Zerteilung des Grobeiskörpers erfolgt schon sehr bald nach dem Einschuß und der eingangs erläuterte ballistische Einfluß des Luftmantels werden also durch diese Verschiedenheit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit innerhalb desselben Hagelstrichs aufs handgreiflichste nachgewiesen. Es ist schwer, zu glauben, daß ein fortschreitender Gewitterwirbel eine gleiche Erscheinung hervorbringen sollte.

Wieder werden die entsprechenden Hagelerscheinungen gemeldet: Schloßen von Walnuß- bis Hühnereigröße, in der Gegend von Dinkelsbühl - Altdorf - Sulzbach bis Faustgröße, in Ellwangen 20 - 30 cm, bei Dinkelsbühl 20 cm hoch liegend und lange liegenbleibend, ungeheure Regenmassen dazu. Eine Frau totgeschlagen, viele Leute verletzt, einige blutüberströmt, bewußtlos liegenbleibend. 50 Schafe tot, Tierärzte hatten alle Hände voll zu tun, Wild, Gänse, Enten, Tauben, Singvögel in Massen tot, Ernte an Früchten jeglicher Art völlig vernichtet, zahllose Dachziegel zerschlagen (in Schwabach allein über 100 000), Dächer abgehoben. An Fern-, Licht- und Kraftleitungen sehr viele weit ausgedehnte Zerstörungen, Eisenbahnwagen auf Bahngleisen durch Sturm ins Rollen gebracht, im D-Zug Berlin-München 75 Fensterscheiben zertrümmert, 35 Reisende verletzt; starke Zugverspätungen infolge umgebrochener Gestänge und gestörter Leitungen, durch viele Blitzschläge Schäden: 1 Ehepaar und 2 Männer getötet, einer Frau bei Tachau durch ein einziges Hagelkorn das Schultergelenk ausgerenkt, Blitzschlag in einer Liegnitzer elektrischen Bahn, mehrere umgewehte Scheunen, viele starke Bäume an vielen Stellen entwurzelt, durch die gefallenen Wassermassen meterhohe Schuttmassen angeschwemmt. Auffallend ist, daß auf dem Riesengebirge nur schwacher Hagel - Heufuderbaude nur Graupeln - bei wolkenbruchartigem Regenfall auftrat, bei Hirschberg und Krummhübel aber schwerer Hagel. Das läßt auf "Lücken" zwischen einzelnen Trümmerstücken schließen; es wiederholt sich auch nach einer "Lücke" mit den Graupeln und furchtbaren Sturm- und Blitzschäden bei Liegnitz. Die Zeitungen heben noch besonders hervor: Kaum nennenswerte Abkühlung, alsbaldige Aufheiterung nach den nur 7-15 Minuten dauernden Hagelschauern: Solcher Hagel soll einem Gewitterzuge entspringen? Umgekehrt ist es! Der Gewitterstrich ist nichts als eine Folgeerscheinung des Hagelfalles.

Wenn man die Gesamtlänge der ganzen Hagelstrecke - 640 km - durch die Gesamtzeit des Hagelfalles - 387 Minuten - teilt, so erhält man eine Fortschrittsgeschwindigkeit von rund 100 km in der Stunde. Die Bayerische Wetterdienststelle errechnet für Bayern allein nur 80 km in der Stunde. Somit ergab die Fluggeschwindigkeit des untersten, zuerst die Erde erreichenden Teilstücks mal cos des steileren Fallwinkels nur 80 km, diejenige des obersten, am flachsten fliegenden Teilstücks mal cos des zugehörigen, flachen Fallwinkels 100 km. Die Zerteilung des Grobeiskörpers erfolgt schon sehr bald nach dem Einschuß und der eingangs erläuterte ballistische Einfluß des Luftmantels werden also durch diese Verschiedenheit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit innerhalb desselben Hagelstrichs aufs handgreiflichste nachgewiesen. Es ist schwer, zu glauben, daß ein fortschreitender Gewitterwirbel eine gleiche Erscheinung hervorbringen sollte.

Wieder werden die entsprechenden Hagelerscheinungen gemeldet: Schloßen von Walnuß- bis Hühnereigröße, in der Gegend von Dinkelsbühl - Altdorf - Sulzbach bis Faustgröße, in Ellwangen 20 - 30 cm, bei Dinkelsbühl 20 cm hoch liegend und lange liegenbleibend, ungeheure Regenmassen dazu. Eine Frau totgeschlagen, viele Leute verletzt, einige blutüberströmt, bewußtlos liegenbleibend. 50 Schafe tot, Tierärzte hatten alle Hände voll zu tun, Wild, Gänse, Enten, Tauben, Singvögel in Massen tot, Ernte an Früchten jeglicher Art völlig vernichtet, zahllose Dachziegel zerschlagen (in Schwabach allein über 100 000), Dächer abgehoben. An Fern-, Licht- und Kraftleitungen sehr viele weit ausgedehnte Zerstörungen, Eisenbahnwagen auf Bahngleisen durch Sturm ins Rollen gebracht, im D-Zug Berlin-München 75 Fensterscheiben zertrümmert, 35 Reisende verletzt; starke Zugverspätungen infolge umgebrochener Gestänge und gestörter Leitungen, durch viele Blitzschläge Schäden: 1 Ehepaar und 2 Männer getötet, einer Frau bei Tachau durch ein einziges Hagelkorn das Schultergelenk ausgerenkt, Blitzschlag in einer Liegnitzer elektrischen Bahn, mehrere umgewehte Scheunen, viele starke Bäume an vielen Stellen entwurzelt, durch die gefallenen Wassermassen meterhohe Schuttmassen angeschwemmt. Auffallend ist, daß auf dem Riesengebirge nur schwacher Hagel - Heufuderbaude nur Graupeln - bei wolkenbruchartigem Regenfall auftrat, bei Hirschberg und Krummhübel aber schwerer Hagel. Das läßt auf "Lücken" zwischen einzelnen Trümmerstücken schließen; es wiederholt sich auch nach einer "Lücke" mit den Graupeln und furchtbaren Sturm- und Blitzschäden bei Liegnitz. Die Zeitungen heben noch besonders hervor: Kaum nennenswerte Abkühlung, alsbaldige Aufheiterung nach den nur 7-15 Minuten dauernden Hagelschauern: Solcher Hagel soll einem Gewitterzuge entspringen? Umgekehrt ist es! Der Gewitterstrich ist nichts als eine Folgeerscheinung des Hagelfalles.

c)

Strich III. beginnt 2.55 (14.55) schmal bei Riedlingen und setzt

sich über Ulm längs der Donau fort; von Ingolstadt ab macht

sich eine gewisse Seitenverschiebung und Verbreitung des Trefferbildes

erkennbar, als folge dem Zerfall eines ersten, großen nun der

Zerfall eines ähnlich großen, seitlich abirrenden

Stückes, und in Böhmen gehen östlich des

Böhmerwaldes die Hagelpunkte seitlich noch mehr auseinander.

Leider berichtet die Prager Wetterwarte wohl über das Vordringen

einer Gewitter- und Regenzone, scheint aber die einzelnen Striche

zeitlich und räumlich nicht auseinanderzuhalten, denn sie

erwähnt das Auftreten von Hagel an vielen Stellen wohl ganz

nebenbei, sieht in der ganzen Erscheinung aber nur einen

Kaltluftvorstoß, betont, daß die Niederschläge keine

Überschreitung normaler Ergiebigkeit darstellen und gibt mit

besonderem Nachdruck an, daß die verursachten Schäden auf

den Sturm zurückzuführen sind. - Ich verdanke die

Angaben der Hagelorte Herrn Professor Hiersche und Herrn Oberingenieur

Köhler, der auch aus damaligen Zeitungen mit großer Sorgfalt

Nachrichten über die angerichteten Schäden zusammengesucht

hat, und desgleichen Professor Morres und Löffler, der von den

Gemeinden und Bezirken Mestsky, Tachau,

Prachatitz, Braunau und Leitmeritz zum Teil sehr wertvolle Angaben

erhalten hat. Immerhin läßt sich der Hagelzug nach

einer Lücke beiderseits der Moldau über Beneschau - Czaslau -

Pardubitz - Meziritz - Neustadt bis in die Grafschaft Glatz verfolgen,

wo er, auch bei seitlicher Streuung, um 10.40 (22.40) bei Camenz a. d.

Neiße geendet hat. - Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit ist rund

100 km in der Stunde (28 m sec.). - Die Verteilung der einzelnen

Hagelschläge gleicht bei diesem Striche ganz besonders derjenigen

der Kugeln des Schrapnellschusses bei flachem Einfallwinkel und hoher

Fluggeschwindigkeit, und das Bild wäre noch deutlicher, wenn meine

böhmischen Angaben ebenso vollständig wie meine bayrischen

und schlesischen wären.

Beachtenswert sind die von der

Münchner Wetterwarte angegebenen

Isobronten, welche mit auf Abb. 8 eingetragen sind; sie stellen die

Kopfwelle des fliegenden Geschosses dar, nur, daß sie sich nicht

um das kleine Vollgeschoß, sondern um die Wolke der

Sprengtrümmer herumlegen und auch nicht unmittelbare Erzeugnisse

der fliegenden Trümmer selbst, sondern der mitgerissenen,

kondensierenden und gewitternden Luftmassen sind. Das ist

experimentell sehr hübsch darzustellen. Man richte einmal

einen starken Wasserstrahl schräg von oben auf eine dick

verstaubte Chaussee, so sieht man um dessen Einschlag herum den Staub

in Wolken aufwirbeln. Ein raschfahrender Kraftwagen zeigt

dasselbe Bild. Aus vielen Beobachtungsangaben der Berliner

Wetterwarte habe ich übrigens auch das gleiche Sturmbild

herausschälen können, das ich in Abb. 5 b zugleich mit dem

Bild der Kondensationswolke und der Isobronten dem Leser vorführe.

-

So wirbelt eben der

fortschreitende Hagelzug die Gewitterwolken kopfwellenartig auf; er braucht die

Luft auch gar nicht erst auf dem Erdboden aufzustauchen, sondern

staucht von obenher kalte Luft in untere, wärmere Schichten hinein.

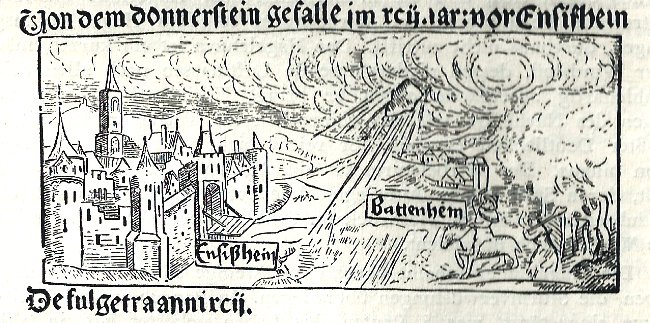

In Gestalt der auf Abbildung 5 b unten links gegebenen Aufsicht sähe ein hochfliegender Ballon oder Flieger den einschlagenden Hagelzug; nur wäre ihm zu wünschen, daß er nicht in die Schußbahn selbst geriete, denn dort würde er Hagelstücke von sehr unerwünschter Größe und Durchschlagskraft zu fühlen bekommen. Das Bild von Ensisheim 1492 (Abb. 9) zeigt die gleiche Erscheinung, für einen Meteoriten, besonders den "Nachlauf". -

In Gestalt der auf Abbildung 5 b unten links gegebenen Aufsicht sähe ein hochfliegender Ballon oder Flieger den einschlagenden Hagelzug; nur wäre ihm zu wünschen, daß er nicht in die Schußbahn selbst geriete, denn dort würde er Hagelstücke von sehr unerwünschter Größe und Durchschlagskraft zu fühlen bekommen. Das Bild von Ensisheim 1492 (Abb. 9) zeigt die gleiche Erscheinung, für einen Meteoriten, besonders den "Nachlauf". -

Abb.

9. Flugblatt aus dem

Jahre 1492 zu einem Gedicht von Sebastian Brant. (Aus Königs

Literaturgeschichte 1882 S. 187.) Auffallend ist die

"Schußrichtung". Man sieht den Schwarzwald mit der Burg

Staufen über Ensisheim hinweg. Der Donnerstein kam also aus

südlicher, südöstlicher oder südwestlicher

Richtung. Von der Ekliptik weicht der Meteorit somit ganz

beträchtlich ab. Entfernung Ensisheim - Battenheim 5,5 km,

Battenheim liegt südöstlich von Ensisheim. Man sieht

auch hier, daß der "Donnerstein" kalte, obere, elektrisch positiv

geladene Luft in niedere, dampfreiche, warme elektrisch negativ

geladene Luftschichten mitgerissen hat, die er nun unter Blitz und

Donner durchstößt. Bei Hagel ist es das Gleiche, nur

daß der Hagelblock zum Schauer zerfällt und dabei noch mehr

Luft mitreißt.

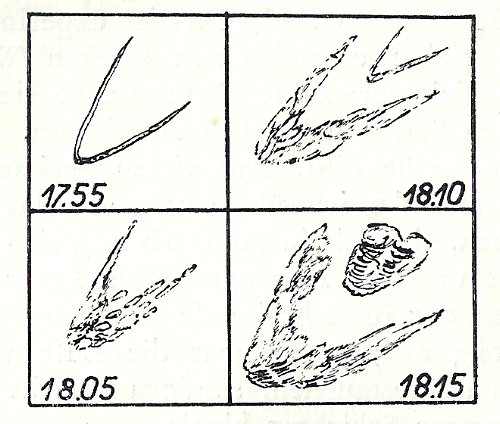

Abb.

10. Von F. T. Prosser

aufgenommene und in Nr. 800 des "Meteorological Magazine"

veröffentlichte Wolkenform. Hier ist die "Kopfwelle" ganz

ausgezeichnet erkennbar. Die Bilder von 18.10 und 18.15 zeigen

auch den Nachlauf. Typisches Bild eines Einschusses; man

könnte auch auf einen kleinen, verpuffenden Meteoriten

schließen.

Das Wolkenbild eines kleinen

Einschusses zeigt die Z. Wel vom

Februar 1933 S. 59 (Abb. 10). Ich vermute hierin eine

"Verpuffung eines kleinen, steil eingeschossenen Körpers an der

Stratosphärengrenze. Daraus ergibt sich, daß die in

Berichten über Hagelfälle manchmal auftretende Behauptung,

ein Wirbelsturm sei dem Hagel vorausgegangen, durchaus nicht

zutrifft. Der Hagelsturm ist ein kurzer, mächtiger

Windstoß, dessen niederstürzende Luftmassen nach allen

Seiten strahlenartig auseinanderfahren, er bringt Hochdruck, gefolgt

vom Regen des Nachlaufs, wie das namentlich die Tachauer Berichte mit

größter Deutlichkeit ergaben. Er reicht nicht weit

über die Hagelbahn hinaus. Der Wirbelsturm ist ein Ansaugen

rasch aufsteigender Luft, deren Strähnen im Aufstiegsschlote

heftig kreisen, um sich oben auszubreiten, er bringt Tiefdruck im

Schlote, der nach Vorüberziehen des Wirbels sich ausgleicht.

Die Hageldauer scheint überall nur wenige Minuten betragen zu haben, die Sturmverwüstungen überwiegen. In Pardubitz sind 2 Kirchtürme eingestürzt, was 5 Leuten das Leben gekostet hat, in Tabor Ausstellungspavillons weggeweht und ein Boot gekentert (7 Tote), in Aiterhofen ein Ziegelofen abgedeckt und eingestürzt.

Die Hageldauer scheint überall nur wenige Minuten betragen zu haben, die Sturmverwüstungen überwiegen. In Pardubitz sind 2 Kirchtürme eingestürzt, was 5 Leuten das Leben gekostet hat, in Tabor Ausstellungspavillons weggeweht und ein Boot gekentert (7 Tote), in Aiterhofen ein Ziegelofen abgedeckt und eingestürzt.

d)

Strich IV, zeitlich etwa 25 Minuten später,

räumlich etwas

früher als Strich III, am Bodensee beginnend, zieht sich fast

gleichlaufend mit III über Ravensburg-Waldsee in Württemberg

nach Südbayern und Südböhmen und bis bis Oderberg zu

verfolgen. Die Stuttgarter Wetterdienststelle kennzeichnet ihn

als schweren Hagelzug von 20 km Breite und 100 - 110 km

Stundengeschwindigkeit. Seine Gestaltung in Bayern habe ich nur

durch den Artikel des Landwirtschaftsrates I. Kl. Benzinger erfahren,

der auch von Hagelfällen bei Deisenhofen und Aibling berichtet und

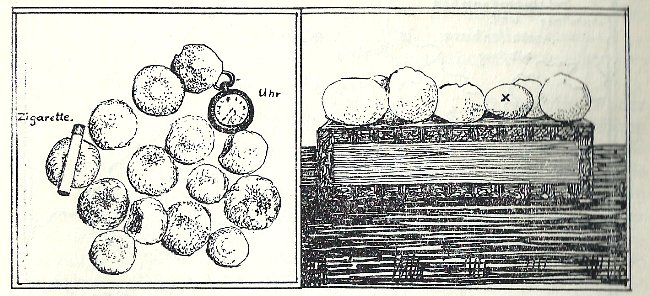

Schloßen - und was für welche! - daraus abbildet (Abb. 11).

Abb. 11b. Hagel-Schloßen gefallen bei Aibling, Oberbayern, am 4. 7. 1929 um 3 Uhr, bis 250 gr schwer, X Hühnerei zum Vergleich.

Die Münchener Wetterkarte

und der zugehörige Bericht lassen

von diesem Vorgange fast gar nichts erkennen, und als auffallend wird

nur hervor- gehoben, daß im Chiemsee- und Salzachgebiet kein oder

nur geringer Niederschlag fiel.

Abb.

12. Hagelfälle

vom 4. 7. 1929 in Bayern. Benetzungsfläche nach Benzinger.

Betrachten wir nun das Bild der

Benzingerschen Benetzungsflächen

(Abb. 12). Es läßt aus seiner seltsamen Auszackung

deutlich erkennen, daß diese durch viele "Tropfen" eines

erzeugenden "Strahles" entstanden sein muß, wobei nur einige

Schloßenschauer noch in fester Form bis auf den Boden gelangten, die niederstürzende Wassermasse aber

nichtsdestoweniger den Sturm erzeugte. Den gleichen

Eindruck erhält man aus Südböhmen mit der Betonung der

nicht übermäßigen Niederschläge und des gewaltigen

Sturmes, wird aber durch die faustgroßen Hagelschloßen und

die 43 m sec. Windgeschwindigkeit bei Prossnitz deutlichst auf die

eigentliche, erzeugende Ursache des ganzen Vorganges

hingestoßen. Es bleibt leider ungewiß, ob die

Hagellücken in dem hier gezeigten Bilde wirkliche Lücken

waren, oder ob nur das vorliegende Berichtsmaterial Lücken hat.

Folgerungen aus der Vorführung dieser einzelnen Hagelbilder.

a) Kosmische Geschwindigkeiten.

1.

Zunächst drängt sich die große

Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Hagelfälle auf. Sie ist

eine Endgeschwindigkeit zerfallener, schon gebremster

Grobeiskörper. Berücksichtigt man, daß sie, auf

der Erdoberfläche abgegriffen, durch den cos der geographischen

Breite verringert auftritt, so ergibt sich für den letzten Teil

des absteigenden Astes eine noch größere Geschwindigkeit,

und auch diese stellt sich nur als

Überschuß der Fluggeschwindigkeit des Grobeiskörpers

über die Geschwindigkeit des vom Hagel getroffenen

Oberflächenstücks bei seiner täglichen Erdumdrehung dar.

Um ihn recht genau zu messen, müßte man die

Umlaufgeschwindigkeit eines Punktes am Äquator mit dem cos der

geographischen Breite vervielfältigen und durch den cos des

Einschußazimuts - bei Strich II vom 4.7.1929 durch 25° -

teilen und dazu noch den cos des geschätzten Einfallwinkels

einsetzen.

Jedenfalls kommt man auf höchst beträchtliche, kosmische Geschwindigkeiten der Grobeiskörper.

Jedenfalls kommt man auf höchst beträchtliche, kosmische Geschwindigkeiten der Grobeiskörper.

2.

Der Anblick der 4

Hagelstriche des 4.7.1929 verlockt ferner dazu, zu vermuten, daß

die einzelnen Striche einem einzigen, größeren Körper

ihren Ursprung verdanken könnten; auf der Karte sehen sie wie eine

Schrapnellage einer wohl eingeschossenen Flachbahnbatterie aus.

Nun hat aber ein Punkt auf dem Äquator schon 1669,583 km

stündliche Umdrehungsgeschwindigkeit (in 50° nördl.

Breite immer noch 1073,2), die Erde selbst 30 km in der Sekunde

Umlaufsgeschwindigkeit (stündlich 108 000 km) und die Sonne rund

20 km in der Sekunde Eigengeschwindigkeit

(stündlich 72 000 km). Bedenkt man dagegen, daß die

Hagelstriche zeitlich bis zu einer Stunde auseinanderliegen, so wird es

doch recht schwer zu glauben, daß man hier 4 Trümmer eines

einzigen Körpers vor sicht hat, und man zieht sich lieber auf die

Hörbigersche Darlegung zurück, daß diese

Einschüsse dem Strome der der Sonne zustrebenden, großen,

ungestörten Eiskörper entstammen, der im Juli von der sich

der Trichterwandung nähernden Erde durchfahren wird (die

Eiskörper streben in Form eines Trichters zur Sonne, siehe Abb. 1

und 2), und ihre Häufung dem Zufall zuzuschreiben ist,

während die gleichen Azimute der Einschüsse um so sicherer

den ungestörten Zustrom

verraten. Daß aber solche auffallend starken, fast genau

gleich gerichteten, zeitlich gestaffelten Hagelstriche die Folge des

Vorschreitens einer Gewitterfront eines Witterungsumschlages eines

überaus heißen Tages sein sollen, fällt schwer zu

glauben, namentlich nach den Zeitungsangaben, daß nach

Aufhören der nur 5 - 15 Minuten dauernden Hagelfälle alsbald

wieder Aufheiterung eintrat.

b)

Häufigkeit der

Fälle. Die gezeigten Beispiele sind lediglich nach

dem Aufsehen gewählt worden, das sie seiner Zeit erregten und das

sich in Zeitungsnachrichten ausdrückte. Sie bestätigen

zunächst die Hörbigersche Darlegung, daß Hagel

vorwiegend in den Nachmittagsstunden auftritt. Ich beziehe mich

auf die Kämtzsche Tabelle, Voigt "Eis - einen Weltenbaustoff"

1928 S. 22, zu der die Zeitangaben durchweg recht gut passen,

namentlich, wenn man die Zeiten des Auftretens der ersten

Hagelkörner berücksichtigt.

Ich gebe nun noch ein Bild der Sternschnuppenkurve im Vergleich zu den Schadenanmeldungen (Abb. 13). Für die Häufigkeit der Fälle besagen sie wenig. Hierfür muß ich mich auf die Voigtschen Darstellungen der Kurven der mit den Sternschnuppenfällen zusammenhängenden Stürme und besonders die Kurve der Sternschnuppenfälle selbst beziehen - auf der im Bilde vorgeführten Tabelle in punktierter Linie.

Ich gebe nun noch ein Bild der Sternschnuppenkurve im Vergleich zu den Schadenanmeldungen (Abb. 13). Für die Häufigkeit der Fälle besagen sie wenig. Hierfür muß ich mich auf die Voigtschen Darstellungen der Kurven der mit den Sternschnuppenfällen zusammenhängenden Stürme und besonders die Kurve der Sternschnuppenfälle selbst beziehen - auf der im Bilde vorgeführten Tabelle in punktierter Linie.

Abb.

13. Angaben

einer Preußischen Hagelversicherungs-Gesellschaft, im Vergleich

zu den Sternschnuppenfällen.

Ich habe versucht, einen

Vergleich dazu mit den in unseren Breiten

auftretenden Hagelfällen anzustellen und mich der Angaben der

Häufigkeit der Hagelschäden-Anmeldungen zu bedienen, die eine

hauptsächlich in Preußen wirkende Hagelversicherung zu

machen so gütig war. Tabelle und Kurve erheben keinen

Anspruch auf völlige Genauigkeit und Unabänderlichkeit.

Dazu ist schon die Jahresreihe zu kurz und das betreffende Gebiet zu

klein. Hier hätte ein Forscher wohl noch ein großes

Feld vor sich und würde aus einer langen Beobachtungsreihe sicher

die 11,8 jährige Jupiterperiode und die Brücknersche Periode

u. a. m. herausfinden können. Immerhin paßt sich die

Kurve dem Sonnenlaufe und dem Bilde des Schnittes der Erdbahn mit dem

Trichter und Gegentrichter des Eiszustromes durchaus an. Die

Schadenkurve hat im Sommer ihre höchste Erhebung; in den Zeiten

der Tag- und Nachtgleiche sinkt sie auf Null - das sind zugleich die

Zeiten der Durchfahrung der leeren oder eisarmen Innenräume der

Trichter - und müßte im Winter auf der Südhalbkugel in

ähnlicher Form erscheinen. - Hierzu ist eine Unzulänglichkeit

der Tabelle zu berücksichtigen: die Kämtzsche Tagestabelle

weist Hagelfälle auch im Herbst und Winter nach. Das tut die

Schadentabelle nicht, weil in den entsprechenden Monaten die Felder

vorwiegend leer sind und Schäden daher wohl nur ganz selten zur

Anmeldung kommen.

Dagegen gibt die Verschiebung der höchsten Erhebung der Schadenkurve sehr zu denken. In den einzelnen Jahren wechselt sie nach Häufigkeit überhaupt und größter Häufigkeit in den Monaten; die Gesamtsumme zeigt aber die höchste Erhebung im Juni. Diese Verschiebung ist nur so zu erklären, daß nicht die Häufigkeit der Hagelfälle an sich die Zahl der Schadenanmeldungen allein bedingt, sondern die größere oder geringere Ausdehnung und Grobheit der Hagelfälle.

Dagegen gibt die Verschiebung der höchsten Erhebung der Schadenkurve sehr zu denken. In den einzelnen Jahren wechselt sie nach Häufigkeit überhaupt und größter Häufigkeit in den Monaten; die Gesamtsumme zeigt aber die höchste Erhebung im Juni. Diese Verschiebung ist nur so zu erklären, daß nicht die Häufigkeit der Hagelfälle an sich die Zahl der Schadenanmeldungen allein bedingt, sondern die größere oder geringere Ausdehnung und Grobheit der Hagelfälle.

Es wird sehr selten sein,

daß ein verhältnismäßig

kleiner Körper, wie der Primkenauer vom 27.5.1930 so steil

einschießt, daß er seine noch haselnußgroßen

Schloßen bis auf den festen Erdboden durchbringen kann.

Gerade kleinere, der Regel nach tangential einschießende

Eiskörper müssen schon in hohen, dünnen Luftschichten so

starken Widerstand erfahren, daß ihre in innere Erwärmung

umgesetzte Energie sie sehr früh zur Auflösung bringen

muß. Die Mehrzahl der Eiseinschüsse wird rasch in

Teile zerspalten, deren Trümmer fortschreitend immer weiter

zerfallen und von Erreichung der Stratosphäre an bei dem immer

wachsenden Widerstande der nach unten an Dichtigkeit zunehmenden Luft

sich immer mehr zerkleinern und in den wärmeren Luftschichten auch

von außen her abgeschmolzen werden. Dafür spricht die

größere Häufigkeit der Hagelfälle in

Gebirgsgegenden. Was in

größeren Höhen den festen Erdboden noch als Hagelkorn

erreicht, kommt im Tieflande schon als Regen an, bestenfalls als

Graupelkorn.

So können wir also Gott danken, daß nur die mächtigsten Grobeiskörper die Wucht in sich tragen, den schützenden Luftmantel so zu durchbrechen, daß sie ihre Trümmer noch als große Hagelkörner bis auf den festen Erdboden durchbringen. Das sind die ganz starken Juni- und die etwas schwächeren, ungestörten Juli-Grobeiskörper, wie auch die Schadentabelle zeigt.

So können wir also Gott danken, daß nur die mächtigsten Grobeiskörper die Wucht in sich tragen, den schützenden Luftmantel so zu durchbrechen, daß sie ihre Trümmer noch als große Hagelkörner bis auf den festen Erdboden durchbringen. Das sind die ganz starken Juni- und die etwas schwächeren, ungestörten Juli-Grobeiskörper, wie auch die Schadentabelle zeigt.

Hörbiger spricht ihnen

schon in seinen Ausführungen den

kleineren gegenüber den Vorteil auch für den

außerirdischen Ätherraum zu; das gleiche Gesetz gilt erst

recht für den irdischen Luftmantel, das ballistische Beispiel soll

es beweisen: Das S-Geschoß, 11 gr, mit rund 1000 m

Mündungsgeschwindigkeit verschossen, erreicht eine

Gesamtschußweite von 4000 m. Das Geschoß 88, 16 gr,

mit rund 700 m Mündungsgeschwindigkeit, reicht ebensoweit.

Die Feldgranate, mit ähnlicher Geschwindigkeit wie Geschoß

88, fliegt schon bis 7500 m, die schweren Marinegeschosse 20-30 km und

mehr, bis gegen 50 km.

Wir sehen, daß der mächtigere Körper in der Luft weit längere Wege zurücklegen kann, ehe er seine Energie in innere Wärme umsetzen muß, als der kleinere. Die mächtigsten aber treffen, wie das Hörbigersche Trichterbild ergibt, die Erde im Juni und Juli, und das zeigen uns schon diese kurze, auf Vollständigkeit noch wenig Anspruch machende Hagelschadentabelle und Kurve ganz deutlich an.

Ich greife noch einmal auf ballistische Erfahrungen zurück. Der "Lange Wilhelm", ein 21 cm Langrohr von 200 Kalibern Länge, der mit mächtiger Ladung als Steilfeuergeschütz seine Granaten mit 1500 m Mündungsgeschwindigkeit 125 km weit trieb - φ = 57° 30' - durchschoß die dichten, stark bremsenden Luftschichten steil, auf möglichst kürzester Linie, damit die Granate eine schöne, fast parabolische Bahn in den dünnen Luftschichten - Scheitel bei + 50 km - durchfahren konnte. Fiel sie vom Scheitel ab, so machte das für den absteigenden Ast in der Höhe zunächst so gut wie gar nichts aus, und die Stratosphäre konnte an dem schweren, spitzen, achsenbeständigen, festen Geschoß keine merkliche, für seinen Bestand oder für die Sprengladung durch innere Erwärmung gefährliche Änderung bewirken.

In ähnlicher Weise kommt ein leichter Grobeiskörper in oberen Luftschichten schon früher zur Zerteilung als ein großer. Ein großer hat aber noch den Vorteil, daß zum mindesten seine oberen Teilstücke in hohen, dünnen Schichten längere Wege zurücklegen können und auch dann noch langsamer in mehr Stücke zerfallen, so daß deren Weg im Ende des absteigenden Astes sich noch vermindert.

Aber der Fall durch das letzte Ende, die dichteren Luftschichten, den die Eistrümmer bei immer zunehmender Bremsung mit immer wachsender Widerstandsfläche bei immer stärker wirkender Außenwärme zurücklegen müssen, wirkt im Gegensatz zu dem metallenen Geschoß auf das Eis so auflösend und zersprengend, daß eben nur die mächtigsten Körper, die ihre Trümmer oben schon von vornherein "möglichst weit gebracht haben", ihre Schloßen bis auf den Boden der Tiefebene hindurchbringen. Sie erzeugen daher auch die längsten schwerstgetroffenen Einschlagsflächen und reißen auch am meisten kalte, obere Luft mit in die unteren, wärmeren Schichten, so daß sie außer dem mechanischen Sturmstoß und der eigenen Wassermasse auch noch durch Kondensation und elektrische Aufladung Wolkenbrüche und Gewitter mit sich reißen.

Wir sehen, daß der mächtigere Körper in der Luft weit längere Wege zurücklegen kann, ehe er seine Energie in innere Wärme umsetzen muß, als der kleinere. Die mächtigsten aber treffen, wie das Hörbigersche Trichterbild ergibt, die Erde im Juni und Juli, und das zeigen uns schon diese kurze, auf Vollständigkeit noch wenig Anspruch machende Hagelschadentabelle und Kurve ganz deutlich an.

Ich greife noch einmal auf ballistische Erfahrungen zurück. Der "Lange Wilhelm", ein 21 cm Langrohr von 200 Kalibern Länge, der mit mächtiger Ladung als Steilfeuergeschütz seine Granaten mit 1500 m Mündungsgeschwindigkeit 125 km weit trieb - φ = 57° 30' - durchschoß die dichten, stark bremsenden Luftschichten steil, auf möglichst kürzester Linie, damit die Granate eine schöne, fast parabolische Bahn in den dünnen Luftschichten - Scheitel bei + 50 km - durchfahren konnte. Fiel sie vom Scheitel ab, so machte das für den absteigenden Ast in der Höhe zunächst so gut wie gar nichts aus, und die Stratosphäre konnte an dem schweren, spitzen, achsenbeständigen, festen Geschoß keine merkliche, für seinen Bestand oder für die Sprengladung durch innere Erwärmung gefährliche Änderung bewirken.

In ähnlicher Weise kommt ein leichter Grobeiskörper in oberen Luftschichten schon früher zur Zerteilung als ein großer. Ein großer hat aber noch den Vorteil, daß zum mindesten seine oberen Teilstücke in hohen, dünnen Schichten längere Wege zurücklegen können und auch dann noch langsamer in mehr Stücke zerfallen, so daß deren Weg im Ende des absteigenden Astes sich noch vermindert.

Aber der Fall durch das letzte Ende, die dichteren Luftschichten, den die Eistrümmer bei immer zunehmender Bremsung mit immer wachsender Widerstandsfläche bei immer stärker wirkender Außenwärme zurücklegen müssen, wirkt im Gegensatz zu dem metallenen Geschoß auf das Eis so auflösend und zersprengend, daß eben nur die mächtigsten Körper, die ihre Trümmer oben schon von vornherein "möglichst weit gebracht haben", ihre Schloßen bis auf den Boden der Tiefebene hindurchbringen. Sie erzeugen daher auch die längsten schwerstgetroffenen Einschlagsflächen und reißen auch am meisten kalte, obere Luft mit in die unteren, wärmeren Schichten, so daß sie außer dem mechanischen Sturmstoß und der eigenen Wassermasse auch noch durch Kondensation und elektrische Aufladung Wolkenbrüche und Gewitter mit sich reißen.

Tropenregen

müssen auf solche Weise ganz natürlich entstehen,

und diese und die zugehörigen Tropengewitter sind mir aus eigener

Anschauung bekannt. Eigene Kenntnis von tropischen

Hagelfällen habe ich nicht, bekannt geworden sind mir nur

Hörbigersche und Voigtsche Angaben über Hagel in Indien und

Angaben von Bekannten über Hagelfälle in der Pampas, bei

Porto Alegre und kürzlich bei Bogota in Kolumbien. Trifft es

zu, daß sie in den Tropen weniger häufig sind als bei uns -

was ich aber nicht sicher weiß -, so kann ich mir die Erscheinung

nur dadurch erklären, daß der Luftmantel der Erde die

Sphäroidgestalt noch stärker zeigt als der fest

Erdkörper. Die Eiskörper haben also über den

Tropen einen längeren Weg im Luftmantel zurückzulegen als in

unseren Breiten, so daß nur die allermächtigsten

Schloßen bis unten hindurchdringen können. Um so

länger ziehen sich die Teil- und Trümmerstücke in den

oberen, dünnsten Luftschichten auseinander, und der Fall der

aufgelösten Splitter in Regenform zieht die Erscheinung auch noch

zeitlich sehr auseinander. Das Mitreißen kalter Luft, die

Kondensation und elektrische Aufladung bleiben auch so noch bestehen

und erzeugen verstärkte Regengüsse und Gewitter. Auch

diese Erscheinung gleicht insofern der bei uns bekannten, als sie

endet, sobald die Ursache, der eigentliche Hagelfall,

aufhört. Auch in den Tropen strahlt nach dem täglichen

Nachmittagsgewitter die Sonne von einem rasch wieder wolkenlos

werdenden Himmel.

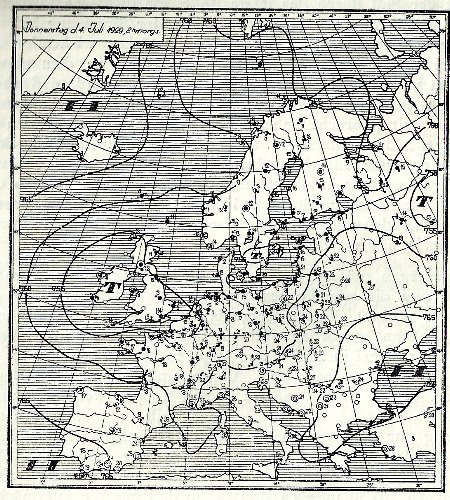

c) Wenn

Hagelfälle wirklich einem

Wettersturz und dessen Gewitterfront ihre Entstehung verdankten, so

müßte das an und nach einem Tage wie dem 4. Juli 1929

ersichtlich werden.

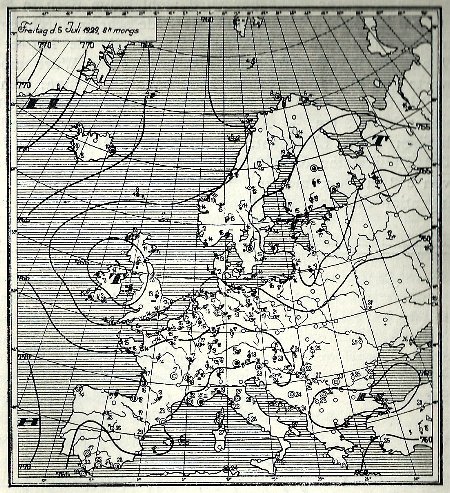

Abb.

14a und 14b.

Ich zeige

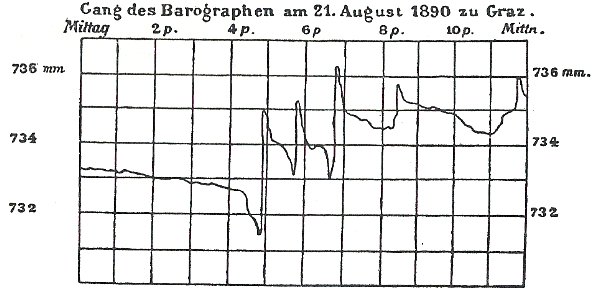

daher die Wetterkarte des 4. 7. 1929 (Abb. 14 a, b).

Die Wetterkarte vom 5. Juli 1929 zeigt fast das gleiche Bild wie tags

vorher! Das Tief vom 4. 7. über den britischen Inseln ist

geblieben, der Ausläufer des Azorenhochs über Spanien

auch. Die Rinne niederen Drucks, die am 4. 7. über

Frankreich lief, ist am 5. 7. ausgefüllt, und über

Südfrankreich und die oberen Donauländer erstreckt sich nun

eine Zunge von ganzen 5 Millimetern höherem Druck mit ganz

uneinheitlich gerichteten, ebenso schwachen Winden wie am

Vortage. Diese Zunge höheren Druckes ist dadurch entstanden,

daß die geschilderten Hageleinschüsse wie ein

Wasserstrahlgebläse Luft mit sich hinabgerissen und so in der von

ihnen betroffenen Gegend höheren Druck erzeugt haben.

Somit folgere ich als Physiker und Ballistiker: nicht Wettersturz und Gewitter erzeugen den Hagel, sondern der Grobeiseinschuß zerfällt durch Bremsung und innere Erwärmung auf dem langen Luftwege in Hagel und der Hagel, Luft mit niederreißend, erzeugt Sturm, Regen und Gewitter, die aufhören, sobald der Hagel die feste Erde erreicht hat.

Somit folgere ich als Physiker und Ballistiker: nicht Wettersturz und Gewitter erzeugen den Hagel, sondern der Grobeiseinschuß zerfällt durch Bremsung und innere Erwärmung auf dem langen Luftwege in Hagel und der Hagel, Luft mit niederreißend, erzeugt Sturm, Regen und Gewitter, die aufhören, sobald der Hagel die feste Erde erreicht hat.

Errechnet

habe ich folgende Angaben:

Zum Schmelzen von 1 kg weltraumkalten Eises sind 273 + 79 = 352 Kalorien nötig. Diesen entsprechen 33789,6 Meterkilogramm. Die Energie des 1 kg schweren Eiskörpers sei P. v² ÷ 2. g = 33789,6 mkg. Dazu gehört v = 813 m. sec.

Das ist noch keine kosmische Geschwindigkeit. Wir bedürfen ja auch nur des Geschwindigkeitsunterschiedes. Ein 1 kg schwerer Eiskörper wird wohl kaum noch in Schloßenform den 300 km hohen Luftmantel der Erde schräg durchdringen. -

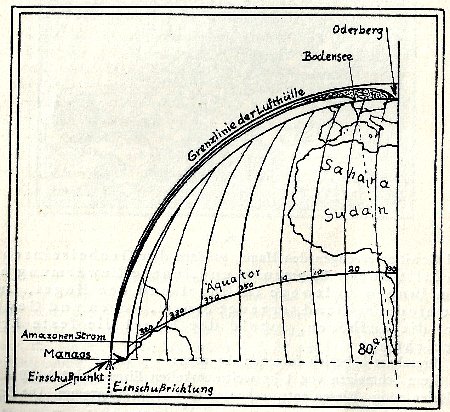

Nehmen wir einen großen Eiskörper vor, z. B. die Masse des am 4. 7. 1929 auf Strich IV gefallenen Eiskörpers. Die Württembergische Wetterwarte gibt 20 km Breite der Hagelbahn an. Länge: vom Bodensee bis Oderberg, rund 700 km, Niederschlagsfläche: 14 000 qkm, Niederschlagshöhe 3 cm. - Ab für Zusatzmenge durch Kondensation 1 cm, bleiben 2 cm Eisschicht. Das sind 280 000 000 000 kg oder 280 000 000 Kubikmeter oder 0,280 Kubikkilometer, sie ergeben eine Kugel von 812 m Durchmesser.

Tangential eingeschossen, kann sie einen sehr viel längeren Weg als ein Stück von 1 Liter Inhalt zurücklegen - denken wir daran, daß sie bei 300 km Höhe in allerdünnste Luft einschießt. (Der lange Wilhelm kam nur bis 50 km hoch). Nehmen wir zu diesem Fluge das Zehnfache der erzeugten Streuungslänge des Einschlages Bodensee - Oderberg, also 7000 km, so läge der Einschußpunkt, auf dem Globus abgegriffen, über Manaos am Amazonenstrom, nahe dem Zusammenfluß mit dem Rio Negro und dem Madeira (Abb. 15).

Zum Schmelzen von 1 kg weltraumkalten Eises sind 273 + 79 = 352 Kalorien nötig. Diesen entsprechen 33789,6 Meterkilogramm. Die Energie des 1 kg schweren Eiskörpers sei P. v² ÷ 2. g = 33789,6 mkg. Dazu gehört v = 813 m. sec.

Das ist noch keine kosmische Geschwindigkeit. Wir bedürfen ja auch nur des Geschwindigkeitsunterschiedes. Ein 1 kg schwerer Eiskörper wird wohl kaum noch in Schloßenform den 300 km hohen Luftmantel der Erde schräg durchdringen. -

Nehmen wir einen großen Eiskörper vor, z. B. die Masse des am 4. 7. 1929 auf Strich IV gefallenen Eiskörpers. Die Württembergische Wetterwarte gibt 20 km Breite der Hagelbahn an. Länge: vom Bodensee bis Oderberg, rund 700 km, Niederschlagsfläche: 14 000 qkm, Niederschlagshöhe 3 cm. - Ab für Zusatzmenge durch Kondensation 1 cm, bleiben 2 cm Eisschicht. Das sind 280 000 000 000 kg oder 280 000 000 Kubikmeter oder 0,280 Kubikkilometer, sie ergeben eine Kugel von 812 m Durchmesser.

Tangential eingeschossen, kann sie einen sehr viel längeren Weg als ein Stück von 1 Liter Inhalt zurücklegen - denken wir daran, daß sie bei 300 km Höhe in allerdünnste Luft einschießt. (Der lange Wilhelm kam nur bis 50 km hoch). Nehmen wir zu diesem Fluge das Zehnfache der erzeugten Streuungslänge des Einschlages Bodensee - Oderberg, also 7000 km, so läge der Einschußpunkt, auf dem Globus abgegriffen, über Manaos am Amazonenstrom, nahe dem Zusammenfluß mit dem Rio Negro und dem Madeira (Abb. 15).

Abb.

15. Darstellung des

Zerfalls eines großen, tangential einschießenden

Grobeiskörpers in der irdischen Lufthülle.

Lufthülle und Erddurchmesser ungefähr maßstabsgerecht

zu einander. Großkörper IV vom 4. 7. 1929 hat

schätzungsweise einen Erdquadranten im Luftmantel durchlaufen und

dabei seine Energie durch Überwindung des Luftwiderstandes so weit

aufgezehrt, daß er in Stücke von Faustgröße und

kleiner zerfallen oder schon ganz zerschmolzen ist. Dafür

hat er eine große Luftmenge in höchst stürmische

Bewegung gesetzt und Kondensation sowie Gewitter erzeugt, auch

Induktionswirkungen in Kraft-, Licht-, Fern- und Funkapparatur

hervorgerufen.

Den 80°

langen Bogen des größten Kreises könnte der

Körper, wenn man ihm die relative Geschwindigkeit von 813 m

zubilligt, in 144 Minuten = 2 Stunden 24 Minuten zurückgelegt

haben - rechnen wir den eintretenden Geschwindigkeitsverlust roh

hierzu, in rund 3 Stunden. Dann ist er zur Mittagsstunde

eingeschossen, vielleicht hat er schon den Morgenwallkamm

angekratzt. Daß der Geschwindigkeitsverlust erst ganz am

Ende der Flugbahn hoch anwächst, erkennt man u. a. daran,

daß am Bodensee und in Württemberg noch

zusammenhängender, schwerer Hagel gefallen ist. In Bayern

und Böhmen haben, mit Ausnahme von Aibling - Deisenhofen, der

Krummau - Gemünder Gegend und Proßnitz, Regen und Sturm

vorgeherrscht. Dort sind also die Stücke der oberen

Sprengteile schon nach Geschwindigkeitsverlust in Regen zerschmolzen

und haben die Geschwindigkeit an die Luft übertragen, die, mit dem

Regen jäh niederrauschend, die Sturmschäden hervorgerufen

hat, nebenher die elektrischen Erscheinungen erzeugend.

Betrachten

wir nochmals Abb. 15, dann hat die Breitenstreuung von 20 km

schon gar nichts Auffallendes; erklärlich sind auch die

anscheinenden Lücken zwischen Haupteinschlägen, und die ganze

Flugstrecke ist wohl lang genug, um die Einschußgeschwindigkeit

so weit aufzuzehren, wie sie sich noch als

Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Einschlages auf dem Erdboden ergibt.

Greifen wir die Stelle der größten beobachteten Windgeschwindigkeit, bei Prossnitz 153 Stundenkilometer, heraus = 2,5 km minütlich = 43 m in der Sekunde, dann sind von 813 m Einschußgeschwindigkeit schätzungsweise 770 m schon verloren, dafür hat das Eis an inneren Kalorien reichlich gewonnen, und die bis Hühner- oder Taubeneigröße zerkleinerten Hagelstücke haben schon die Mehrzahl der zum Schmelzen erforderlichen 79 Kalorien in sich.

Greifen wir die Stelle der größten beobachteten Windgeschwindigkeit, bei Prossnitz 153 Stundenkilometer, heraus = 2,5 km minütlich = 43 m in der Sekunde, dann sind von 813 m Einschußgeschwindigkeit schätzungsweise 770 m schon verloren, dafür hat das Eis an inneren Kalorien reichlich gewonnen, und die bis Hühner- oder Taubeneigröße zerkleinerten Hagelstücke haben schon die Mehrzahl der zum Schmelzen erforderlichen 79 Kalorien in sich.

Was ist

Erstaunliches an der der Luft mitgeteilten Geschwindigkeit,

deren absteigende, kondensierend und elektrisch aufladende Richtung

Wolkenbruch und Gewitter als Nebenerscheinung erzeugt?

Eine Wirkung, wie früher beschrieben, sollte von nur 5 mm Druckanstieg ausgegangen sein?

Die Schlußfolgerung bleibt: nicht vordringende Kaltluftmassen haben Sturm und Hagel erzeugt, sondern Grobeiseinschüsse sind in Hagel zerfallen, und dieser hat Kaltluftmassen mit sich niedergerissen, Sturm und Gewitter erzeugt.

Eine Wirkung, wie früher beschrieben, sollte von nur 5 mm Druckanstieg ausgegangen sein?

Die Schlußfolgerung bleibt: nicht vordringende Kaltluftmassen haben Sturm und Hagel erzeugt, sondern Grobeiseinschüsse sind in Hagel zerfallen, und dieser hat Kaltluftmassen mit sich niedergerissen, Sturm und Gewitter erzeugt.

Generalmajor a. D. Haenichen

(Quelle: Monatszeitschrift "Zeitschrift für Welteislehre", Heft 6, S.161-186, Jahrg. 1933, Verlag Luken & Luken-Berlin)

****************************************

Die Auswirkungen eines Grobeiseinschusses auf der Erde

Die Wirkungen eines

Eiskörpereinschusses in die Atmosphäre

der Erde

sind recht mannigfacher Art. Allen derartigen Angliederungen

gemeinsam

ist die starke Aufwirbelung der durchflogenen Luftmasse. Die

Länge des

Weges, den eine eingefangene Sternschnuppe (Grobeisbolide) in der

Atmosphäre zurücklegt, ist dabei oft sehr groß.

Denn die weitaus

meisten derartigen Körper fallen ja nicht senkrecht ein, sondern

seitlich. Am häufigsten werden die von der Erde aus ihrer

Bahn

gelenkten Eislinge an ihr vorbeifliegen und zu einer weitausholenden

Ellipse gezwungen werden. Die Erde ist doch im Weltraum ein so

winziger Punkt, daß nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung die Zahl

der

direkten Treffer ganz verschwindend gering ist.

Daher kommen die eingefangenen Eiskörper fast stets ziemlich parallel der Erdoberfläche angebraust, so daß ihre Wirkung auf weite Strecken fühlbar ist. Diese Wirkung besteht nun zunächst mal darin, daß die entgegenstehende Luft vorhergeschoben wird. Hauptsächlich in den tieferen Luftschichten, die größere Dichte besitzen, entsteht selbstverständlich nicht unerhebliche Reibung und damit Erwärmung. Diese beträgt natürlich nicht mehrere hundert Grad, wie sie für die Rotglut nötig sind, sondern für den weltraumkalten Eisling genügt zunächst eine geringe Erwärmung seiner äußeren Schichten. Das erzeugt Spannungen, die den Eiskörper schalenweise zur Auflösung bringen. Die Zerkörnerung geht während des ganzen Weges weiter. Dabei wird die Oberfläche ungeheuer vervielfacht, was wiederum die Folge hat, daß die vorweg geschobenene Luftmasse immer größer wird.

In den oberen Wasserstoffschichten der Erdatmosphäre dürfte das Muttereis wohl erst nur leichten Eisdampf abstreifen, wie man ihn bei manchen geschweiften Sternschnuppen beobachten kann. Der eigentliche Zerfall der Muttereiskugel beginnt wahrscheinlich erst beim Erreichen der tieferen und dichteren Luftschichten unter 100 oder 80 km Höhe. Im Augenblick des Zerberstens dürfte also noch der größte Teil der ursprünglichen kosmischen Geschwindigkeit vorhanden sein, um den Orkan einzuleiten.

Daher kommen die eingefangenen Eiskörper fast stets ziemlich parallel der Erdoberfläche angebraust, so daß ihre Wirkung auf weite Strecken fühlbar ist. Diese Wirkung besteht nun zunächst mal darin, daß die entgegenstehende Luft vorhergeschoben wird. Hauptsächlich in den tieferen Luftschichten, die größere Dichte besitzen, entsteht selbstverständlich nicht unerhebliche Reibung und damit Erwärmung. Diese beträgt natürlich nicht mehrere hundert Grad, wie sie für die Rotglut nötig sind, sondern für den weltraumkalten Eisling genügt zunächst eine geringe Erwärmung seiner äußeren Schichten. Das erzeugt Spannungen, die den Eiskörper schalenweise zur Auflösung bringen. Die Zerkörnerung geht während des ganzen Weges weiter. Dabei wird die Oberfläche ungeheuer vervielfacht, was wiederum die Folge hat, daß die vorweg geschobenene Luftmasse immer größer wird.

In den oberen Wasserstoffschichten der Erdatmosphäre dürfte das Muttereis wohl erst nur leichten Eisdampf abstreifen, wie man ihn bei manchen geschweiften Sternschnuppen beobachten kann. Der eigentliche Zerfall der Muttereiskugel beginnt wahrscheinlich erst beim Erreichen der tieferen und dichteren Luftschichten unter 100 oder 80 km Höhe. Im Augenblick des Zerberstens dürfte also noch der größte Teil der ursprünglichen kosmischen Geschwindigkeit vorhanden sein, um den Orkan einzuleiten.

(Bildquelle- und text

aus dem Buch "Der Rhythmus des kosmischen Lebens" von Hanns Fischer,

1925)

Formelhafte Darstellung des Einschusses eines kosmischen Eislings in die Gashülle der Erde.

Formelhafte Darstellung des Einschusses eines kosmischen Eislings in die Gashülle der Erde.

Dieses Zerbersten des

spröden, weltraumkalten Muttereises ist

wegen der Schalleitungsfähigkeit der dichteren Luftschichten wohl

auch hörbar. Kämtz vergleicht das Geräusch, das

man vor dem Fall von großen Hagelkörnern hört, mit dem,

das man durch das Schütteln eines großen Bundes von

Schlüsseln hervorbringt: Man hört einfach das rauschende

Knattern der sich vom Muttereiskörper ringsum losschälenden

und zu Körnern zerberstenden Eiskugelschichten, vielleicht auch

vermischt mit dem Geknister überspringender elektrischer

Funken. Letztere können in der dichten Hagelwolke unsichtbar

bleiben und erst in ihrer energetischen Anhäufung als Blitz und

Donner in die Erscheinung treten.

Maxwell Hall sagt von Jamaika: "Obgleich der Hagel selten den Erdboden erreicht (weil er in der warmen Luft vorher schmilzt, der Verfasser), hört man ihn doch in der Luft. Das Geräusch ist ähnlich dem eines Eisenbahnzuges in einer Entfernung von etwa 1½ km."

Maxwell Hall sagt von Jamaika: "Obgleich der Hagel selten den Erdboden erreicht (weil er in der warmen Luft vorher schmilzt, der Verfasser), hört man ihn doch in der Luft. Das Geräusch ist ähnlich dem eines Eisenbahnzuges in einer Entfernung von etwa 1½ km."

Wie stark die Zerkleinerung der

Eismasse wird, hängt von ihrer

Größe ab, sowie von der Länge ihres Weges in der

Atmosphäre und nicht zuletzt von der Temperatur und Feuchtigkeit

der durcheilten Luftmassen. Die Erscheinungsformen solcher

Einschüsse sind also mannigfach, vom Großhagelwetter mit

größten Schloßen und elektrischen Entladungen nebst

Wirbelwinden bis zum kleinen Windstoß.

Sehr trockene und warme Luft kann außerordentlich viel Wasserdampf aufnehmen. So kommt es, daß an heißen Sommertagen die bekannten Schönwetterwolken, Cumuli genannt, gar nicht recht zur Ausbildung kommen wollen. Denn auch sie entstehen aus Eiseinschüssen in die Atmosphäre. Ihre massige Form zeigt deutlich die mit Gewalt emporgedrängte Luftmasse, wozu der aufsteigende Luftstrom gar nicht in der Lage ist.

Viel deutlicher als bei diesen harmlosen Schönwetterwolken sieht man bei Hagel- und Gewitterwolken die unbändige Gewalt des dahersausenden Eiskörpers. Die schnurgerade Bahn dieser Gebilde ist der beste Beweis für die außerirdische Herkunft des Menschen und Tiere vernichtenden Unwetters.

Sehr trockene und warme Luft kann außerordentlich viel Wasserdampf aufnehmen. So kommt es, daß an heißen Sommertagen die bekannten Schönwetterwolken, Cumuli genannt, gar nicht recht zur Ausbildung kommen wollen. Denn auch sie entstehen aus Eiseinschüssen in die Atmosphäre. Ihre massige Form zeigt deutlich die mit Gewalt emporgedrängte Luftmasse, wozu der aufsteigende Luftstrom gar nicht in der Lage ist.

Viel deutlicher als bei diesen harmlosen Schönwetterwolken sieht man bei Hagel- und Gewitterwolken die unbändige Gewalt des dahersausenden Eiskörpers. Die schnurgerade Bahn dieser Gebilde ist der beste Beweis für die außerirdische Herkunft des Menschen und Tiere vernichtenden Unwetters.

Die ungeheure Reibung der

Eismassen erzeugt nun nicht nur Wärme,

sondern auch Elektrizität, wie schon angedeutet wurde. Hier

ist also eine verblüffend einfache Quelle der

Gewitterelektrizität. Die Ladung der Eis- bzw.

Wasserteilchen ist dabei positiv. Nach allgemeiner Erfahrung

lädt sich bei Reibung, oder besser gesagt Berührung, die

Masse mit der höheren Dielektrizitätskonstante positiv

(Cöhnsches Ladungsgesetz). Da Wasser die

Dielektrizitätskonstante 80 verglichen mit Luft gleich 1 besitzt,

muß es sich bei derartigen Berührungen stets positiv

aufladen. Diese Ladungsart hat man ja auch als Ladung der

Niederschläge gefunden. Gleich hier sei aber gesagt,

daß auch noch eine zweite Quelle für die Niederschlags- bzw.

Gewitter- elektrizität besteht, nämlich das kosmische Feines

(s. hierzu die Aufsätze: "Wirkungen des Feineises auf die Erde"

u. "Über

Luftelektrizität").

Da die Oberfläche der Erde, aus noch zu erklärender Ursache negativ geladen ist, können sich bei dem schönen Isolationsmittel Luft ungeheure Spannungen zwischen Wolke und Erde entwickeln, die sich schließlich in ungeheuren Funken, den Blitzen, ausgleichen.

Da die Oberfläche der Erde, aus noch zu erklärender Ursache negativ geladen ist, können sich bei dem schönen Isolationsmittel Luft ungeheure Spannungen zwischen Wolke und Erde entwickeln, die sich schließlich in ungeheuren Funken, den Blitzen, ausgleichen.

Verheerender noch als

Hagelsturz und Wolkenbruch sind oft genug die mit

solchen Wettern einhergehenden Wirbelwinde. Hinter dem in eine

Wolke kleiner Stücke aufgelösten Eisling muß ein Raum

mit Unterdruck entstehen, in den die Luft mit großer

Geschwindigkeit einströmt. Dabei entstehen natürlich

Wirbel, wie man sie sehr schön an den Auspuffgasen eines fahrenden

Autos sehen kann. Solche Gebilde können lange

selbständig weiterleben, auch wenn die erzeugende

Eiskörnerwolke längst verzehrt, in Wasserdampf aufgelöst

ist.

Dann sieht man in der gefährlich daherjagenden schwarzen Wolke oft genug eine Wirbelbewegung. Aus dieser entsteht der sich langsam zur Erde herabsenkende gefürchtete Schlauch der Windhose. Wo, wie in Nordamerika hauptsächlich, große Temperaturgegensätze vorhanden sind, fördern diese die Wirbelbewegung ganz außerordentlich. Daher werden uns aus diesen Gegenden so besonders viele Wirbelsturmkatastrophen, Tornados, gemeldet.