| Zurück |

Impressum

Datenschutz

Die

Steinkohlen sind umgewandelte Pflanzengebilde, und da man in ihnen

noch gut erhaltene fossile Reste von Urfarnen, Schachtelhalmen, Siegel-

und Schuppenbäumen festgestellt hat, so spricht man von einer Steinkohlenflora, die einem

bestimmten Zeitabschnitt der Erdgeschichte angehört.

Unwillkürlich wird dabei die Vorstellung wachgerufen, als ob es zu jener Zeit überhaupt keine anderen als tropische Pflanzen auf der Erde gegeben habe, da der Charakter dieser Pflanzen auf ein tropisches Klima schließen läßt.

Nun hat man durch Zufall beim Abbruch der alten Mainbrücke bei Frankfurt in einem der alten Quadern, die aus rotem Sandstein bestehen, einen versteinerten Ast gefunden, der sicher keiner der jetzt bekannten tropischen Pflanzenarten angehört. Da die Bildung vieler Sandsteinbänke nicht viel jüngeren Datums sein dürfte als die mancher Kohlenlager, so muß nach diesem Befunde der Ausdruck "Pflanzen der Steinkohlenzeit" wohl etwas weiter gefaßt werden als jetzt üblich.

Zum mindesten müßten die phantastischen Bilder, welche die europäischen Wälder zur Steinkohlenzeit darstellen sollen, durch einige andersgestaltete Baumsorten vervollständigt werden, wenn es gelingen sollte, durch neue Funde genannter Art den Charakter dieser Reste festzustellen. Da es sich für die folgende Betrachtung nicht darum handelt, die Frage zu entscheiden, aus welcherlei Pflanzen- und Baummaterial die Steinkohlen bestehen, sondern wie und auf welchem Wege sie entstanden sein können, und da unsere Erklärung des Vorganges nicht mit der jetzt gültigen übereinstimmt, so haben wir den an der Frankfurter Brücke gefundenen Ast nur erwähnt, um die Glaubwürdigkeit der üblichen Phantasiebilder von Steinkohlenwäldern etwas zu erschüttern.

Unwillkürlich wird dabei die Vorstellung wachgerufen, als ob es zu jener Zeit überhaupt keine anderen als tropische Pflanzen auf der Erde gegeben habe, da der Charakter dieser Pflanzen auf ein tropisches Klima schließen läßt.

Nun hat man durch Zufall beim Abbruch der alten Mainbrücke bei Frankfurt in einem der alten Quadern, die aus rotem Sandstein bestehen, einen versteinerten Ast gefunden, der sicher keiner der jetzt bekannten tropischen Pflanzenarten angehört. Da die Bildung vieler Sandsteinbänke nicht viel jüngeren Datums sein dürfte als die mancher Kohlenlager, so muß nach diesem Befunde der Ausdruck "Pflanzen der Steinkohlenzeit" wohl etwas weiter gefaßt werden als jetzt üblich.

Zum mindesten müßten die phantastischen Bilder, welche die europäischen Wälder zur Steinkohlenzeit darstellen sollen, durch einige andersgestaltete Baumsorten vervollständigt werden, wenn es gelingen sollte, durch neue Funde genannter Art den Charakter dieser Reste festzustellen. Da es sich für die folgende Betrachtung nicht darum handelt, die Frage zu entscheiden, aus welcherlei Pflanzen- und Baummaterial die Steinkohlen bestehen, sondern wie und auf welchem Wege sie entstanden sein können, und da unsere Erklärung des Vorganges nicht mit der jetzt gültigen übereinstimmt, so haben wir den an der Frankfurter Brücke gefundenen Ast nur erwähnt, um die Glaubwürdigkeit der üblichen Phantasiebilder von Steinkohlenwäldern etwas zu erschüttern.

Es gab eine Zeit, in der die

Frage nach der Entstehung der Kohlenlager

bereits zu einem gewissen Abschluß gebracht zu sein schien; das

war, als die ältere Geologie lehrte, daß die Pflanzenreste,

aus denen die Steinkohle besteht, aus tropischen Gegenden durch das

Meer an die jetzigen Fundstellen geschwemmt seien, wo sie, mit erdigen

Bestandteilen überdeckt, durch die Wärme des Erdinnern

allmählich zur Verkohlung gelangten.

Da kam die Lyellsche Theorie, welche behauptete, daß da, wo die Kohlen heute liegen, auch die Wälder standen, aus denen sie entstanden sind, denn damals herrschte nach dieser Auffassung in Mitteleuropa tropisches, mindestens aber subtropisches Klima. Da sich die Lyellschen Ansichten auf allen geologischen Gebieten Bahn brachen, so siegte vorläufig auch diese Theorie der sogenannten autochthon (auf dem gleichen Boden) entstandenen Kohle über die alte, welche die allochthone (auf anderer Stelle gewordene) Entstehung des Baummaterials vertrat. Die Welteislehre (Glacial-Kosmogonie) behauptet dagegen, daß der größte Teil der Kohlenlager allochthonen Ursprungs ist, und daß nur ein geringer Bruchteil davon mit dem Standort früherer Wälder zusammenfällt.

Da kam die Lyellsche Theorie, welche behauptete, daß da, wo die Kohlen heute liegen, auch die Wälder standen, aus denen sie entstanden sind, denn damals herrschte nach dieser Auffassung in Mitteleuropa tropisches, mindestens aber subtropisches Klima. Da sich die Lyellschen Ansichten auf allen geologischen Gebieten Bahn brachen, so siegte vorläufig auch diese Theorie der sogenannten autochthon (auf dem gleichen Boden) entstandenen Kohle über die alte, welche die allochthone (auf anderer Stelle gewordene) Entstehung des Baummaterials vertrat. Die Welteislehre (Glacial-Kosmogonie) behauptet dagegen, daß der größte Teil der Kohlenlager allochthonen Ursprungs ist, und daß nur ein geringer Bruchteil davon mit dem Standort früherer Wälder zusammenfällt.

Bevor wir mit der Schilderung

des Vorganges, wie sich ein

Kohlenflöz bilden und gebildet haben kann, beginnen, müssen

wir uns ein Bild davon verschaffen, wie denn ein solches Flöz,

bzw. eine Schicht von Flözen eigentlich aussieht. Wenn es

eine Stelle auf der Erde gäbe, an der alle wichtigen Gesteinslagen

in der Reihenfolge, wie sie sich gebildet haben müssen,

übereinanderlägen, könnten wir eine Tiefbohrung mit

rohrförmigen, sämtliche Schichten durchschneidenden Bohrern

mit dem Erfolg ausführen, daß die bei dem Eindringen des

Bohrers sich ergebenden Bohrkerne, einer an den anderen in der

Reihenfolge gelegt, wie sie herausgekommen sind, uns ein genaues Bild

der Schichtendicke und Schichtenfolge gäben, so daß wir

einige 1000 m der Erdrinde nach ihrem Aufbau studieren

könnten. Eine solche Stelle gibt es schwerlich. Wir

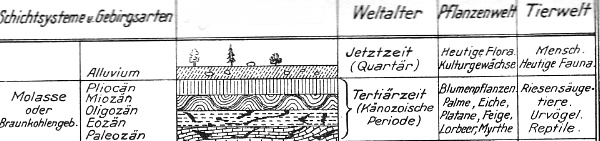

können aber einen idealen Schnitt aufbauen, wie es in der Fig. I

versucht ist:

(Figurquelle/-text: Atlas "Eis - ein

Weltenbaustoff", Dr. H. Voigt, 1928, R. Voigtländer Verlag,

Leipzig)

Fig. I: Idealer Schnitt durch die Schichtenfolge der festen Erdrinde mit Angabe der Gesteinsarten der geologischen Zeitalter

sowie des Aufstiegs der Fauna und Flora von der Urzeit zum jetzigen Zeitalter.

(Die Schichten sind nur in der Reihenfolge geordnet, auf die Stärke der Schichten konnte keine Rücksicht genommen werden.)

Fig. I: Idealer Schnitt durch die Schichtenfolge der festen Erdrinde mit Angabe der Gesteinsarten der geologischen Zeitalter

sowie des Aufstiegs der Fauna und Flora von der Urzeit zum jetzigen Zeitalter.

(Die Schichten sind nur in der Reihenfolge geordnet, auf die Stärke der Schichten konnte keine Rücksicht genommen werden.)

Zu oberst befindet sich eine

Lage des zuletzt angeschwemmten Landes aus

der Sintflutzeit,

unter ihr liegen Braunkohlen. Dann folgen Sandstein, Kreide,

Jura, Keuper, Muschelkalk, Buntsandstein, Zechstein, Rotliegendes und

Kupferschiefer. Dabei bringt der Bohrer oft noch anderes Material

zutage: In dem Gemisch von Sand- und Kalkstein zeigen sich schwarze

Streifen, die bald einige Zentimeter, bald nur einige Millimeter, aber

auch viele Zentimeter, ja meterdick sein können. Es ist

Kohle. Aber sie nehmen nicht regelmäßig an Stärke

zu; im Gegenteil: es zeigt sich keine Spur von

Gesetzmäßigkeit - zwischen mehr oder weniger dicken Lagen

können auch eine Anzahl ganz dünner auftreten. Alle

diese Schichten sind nun voneinander scharf getrennt durch Sand-,

Schiefer- oder Kalksteinlagen, welche selbst wieder in ihrer

Stärke zwischen wenigen Millimetern und vielen Metern wechseln

können. Die schwarzen Streifen und Linien hören dann

wieder auf, und der Bohrer geht durch dicke Schichten von Muschelkalk,

Bundsandstein, Zechstein, Kupferschiefer, um dann erneut in

kohlenhaltige Schichten einzudringen. Darunter liegen ältere

Stufen, wie Grauwacke, und es ist nicht ausgeschlossen, daß in

noch größeren Tiefen wieder Kohlen angetroffen werden.

Für unseren Zweck genügt die erreichte Tiefe des Bohrlochs.

Die Aufeinanderfolge von

Schichten, welche Kohle führen, mit

anderem Gestein nennt man eine Kohlenformation,

die einzelnen Kohlenlagen - falls sie über 15 cm dick sind,

dünnere Bänder kommen für den Abbau

nicht in Frage - ein abbauwürdiges

Flöz; der ganze Rest heißt Taubgestein.

Die Anzahl der Flöze in solchem Schichtenkomplex ist sehr verschieden. Im Kattowitzer Revier liegen in einem Komplex von 670 m Stärke 27 Kohlenflöze übereinander, von denen einige sogar noch durch Tonschieferböden getrennte Wurzelstöcke enthalten. In einem amerikanischen Revier, das 4700 m stark ist, wechseln sogar 76 solcher Flöze mit Taubgestein ab, und 18mal ragen in übereinanderliegenden Etagen aufrechtstehende Baumstämme in darüberliegende Schichten hinein. Das sind freilich Ausnahmen; in der Regel sind die Kohle führenden Schichten lange nicht so mächtig, und die Anführung dieser beiden Beispiele hatte nur den Zweck, zu zeigen, welch gewaltige geologische Bauarbeit in jenen fernliegenden Zeiten geleistet worden ist. Wir können aber gerade dieses amerikanische Kohlenlager dazu benutzen, um die Wahrscheinlichkeit zu untersuchen, ob eine solche Schichtenbildung in autochthoner Weise entstanden sein kann, ferner, wie der ganze Vorgang in diesem Sinne sich abgespielt haben wird, und welche Gründe für oder gegen diese Ansicht sprechen.

Die Anzahl der Flöze in solchem Schichtenkomplex ist sehr verschieden. Im Kattowitzer Revier liegen in einem Komplex von 670 m Stärke 27 Kohlenflöze übereinander, von denen einige sogar noch durch Tonschieferböden getrennte Wurzelstöcke enthalten. In einem amerikanischen Revier, das 4700 m stark ist, wechseln sogar 76 solcher Flöze mit Taubgestein ab, und 18mal ragen in übereinanderliegenden Etagen aufrechtstehende Baumstämme in darüberliegende Schichten hinein. Das sind freilich Ausnahmen; in der Regel sind die Kohle führenden Schichten lange nicht so mächtig, und die Anführung dieser beiden Beispiele hatte nur den Zweck, zu zeigen, welch gewaltige geologische Bauarbeit in jenen fernliegenden Zeiten geleistet worden ist. Wir können aber gerade dieses amerikanische Kohlenlager dazu benutzen, um die Wahrscheinlichkeit zu untersuchen, ob eine solche Schichtenbildung in autochthoner Weise entstanden sein kann, ferner, wie der ganze Vorgang in diesem Sinne sich abgespielt haben wird, und welche Gründe für oder gegen diese Ansicht sprechen.

Einer der eifrigsten Verfechter

der autochthonen Genesis, Bölsche,

hat diese

Schichtenbildung auch eingehend behandelt, und man muß diesen

Abschnitt in Hörbigers Hauptwerk (Glazial-Kosmogonie) selbst

nachlesen, wenn man die diesen Anschauungen entgegenstehenden Ansichten

Hörbigers kennenlernen und unsere nur andeutungsweisen

Ausführungen richtig verstehen will.

Bölsche, welcher Anhänger der Lyellschen Lehre ist, sagt ungefähr folgendes: Vor langen Jahren herrschte bis in polare Breiten hinauf tropisches Klima (1). In feuchten, sumpfigen Moorgebieten wuchsen außer Moospflanzen aller Art auch riesige Schachtelhalme und Farne in unglaublicher Üppigkeit. Hundertjährige Waldbestände brachen zusammen, sanken in das Moorschlammwasser hinab und neue Vegetationen wuchsen auf den Resten der vergangenen wieder auf. Da begann das Land zu sinken, das Meer eroberte das Gebiet, und Meeresboden, bestehend aus Kalkschlamm, Sand u. dgl., bedeckte im langsamen Hinuntersinken alles, was früher dort lebte und wuchs. Die Schlammschicht wurde von Jahr zu Jahr stärker, und nach einem Jahrzehntausend, vielleicht auch früher oder noch später begann das Land, beeinflußt durch innere Kräfte, sich wieder zu heben; es tauchte aus dem Wasser auf. Eine Reihe von Jahren gingen die Fluten noch darüber hinweg, es stieg aber doch allmählich so hoch auf, daß es trocken lag; nun war es nur eine Frage der Zeit, daß es sich unter den günstigen Bedingungen des tropischen Klimas wieder mit Humus bedecken und den verschiedensten Gewächsen Gelegenheit zur Ansiedelung geben konnte. Es mag nach längerer Zeit auch von Bächen und Wasseradern durchzogen worden sein, so daß es versumpfte und zum Moor wurde, dann konnten auch die Schachtelhalme und ähnliche Pflanzen gedeihen, so daß der vorige Zustand sich wieder einstellte. Nach 500- oder 1000-jähriger Frist trat ein erneutes Sinken des Landes ein, der Wald versank unter den Spiegel des Meeres, wurde von Meerschlamm bedeckt und eine neue Kohlenschicht konnte sich aus seinen Vermoderungsstoffen vorbereiten, was sich soundso oft wiederholte. Das ist der Bölschesche und Lyellsche Grundgedanken.

Welche Zeiträume für solche Vorgänge in Frage kommen, kann man sich vorstellen, wenn man bedenkt, daß nach Berechnungen unserer Forstleute ein 100jähriger Buchenwald eine Kohlenschicht von 2 cm Stärke ergeben würde; in dem Falle des amerikanischen Kohlenlagers haben wir es aber vielfach mit meterdicken Schichten zu tun, und der Vorgang müßte sich 76mal wiederholt haben! Dazu kommen noch die Sand- und Schieferschichten, die doch auch Zeit zur Ablagerung gebrauchten, und da wir aus den Querschnitten vieler Reviere wissen, daß durchschnittlich auf 1 m Kohle 20-30 m Ton oder Schiefer kommen, so wird die Perspektive noch ungeheuerlicher und der Bildungsvorgang auf diesem Wege noch unwahrscheinlicher.

Von gegnerischer Seite wird nun behauptet, daß die Kohlengenesis eindeutig im autochthonen Sinne entschieden sei, und es wird gesagt, daß die Welteislehre erledigt sei, wenn sie an der allochthonen Herkunft festhalte. Man bedenkt dabei aber nicht, daß die ganze Kohlenfrage doch nur ein bescheidenes Teilstück unserer Lehre von der Entstehung der Sedimentgebirge bedeutet und die Welteislehre auch da wäre, wenn es gar keine Kohlen gäbe. Wir zweifeln aber nicht daran, daß, wenn einmal eine neue Richtung in der Geologie aufkommt, die die alte Katastrophentheorie in modernem Gewande aufleben läßt, auch die Kohlenfrage erneut aufgerollt werden wird, und aus diesem Grunde möge sie hier unbekümmert um die gegnerischen Einwürfe im Hörbigerschen Sinne etwas eingehender behandelt werden.

Bölsche, welcher Anhänger der Lyellschen Lehre ist, sagt ungefähr folgendes: Vor langen Jahren herrschte bis in polare Breiten hinauf tropisches Klima (1). In feuchten, sumpfigen Moorgebieten wuchsen außer Moospflanzen aller Art auch riesige Schachtelhalme und Farne in unglaublicher Üppigkeit. Hundertjährige Waldbestände brachen zusammen, sanken in das Moorschlammwasser hinab und neue Vegetationen wuchsen auf den Resten der vergangenen wieder auf. Da begann das Land zu sinken, das Meer eroberte das Gebiet, und Meeresboden, bestehend aus Kalkschlamm, Sand u. dgl., bedeckte im langsamen Hinuntersinken alles, was früher dort lebte und wuchs. Die Schlammschicht wurde von Jahr zu Jahr stärker, und nach einem Jahrzehntausend, vielleicht auch früher oder noch später begann das Land, beeinflußt durch innere Kräfte, sich wieder zu heben; es tauchte aus dem Wasser auf. Eine Reihe von Jahren gingen die Fluten noch darüber hinweg, es stieg aber doch allmählich so hoch auf, daß es trocken lag; nun war es nur eine Frage der Zeit, daß es sich unter den günstigen Bedingungen des tropischen Klimas wieder mit Humus bedecken und den verschiedensten Gewächsen Gelegenheit zur Ansiedelung geben konnte. Es mag nach längerer Zeit auch von Bächen und Wasseradern durchzogen worden sein, so daß es versumpfte und zum Moor wurde, dann konnten auch die Schachtelhalme und ähnliche Pflanzen gedeihen, so daß der vorige Zustand sich wieder einstellte. Nach 500- oder 1000-jähriger Frist trat ein erneutes Sinken des Landes ein, der Wald versank unter den Spiegel des Meeres, wurde von Meerschlamm bedeckt und eine neue Kohlenschicht konnte sich aus seinen Vermoderungsstoffen vorbereiten, was sich soundso oft wiederholte. Das ist der Bölschesche und Lyellsche Grundgedanken.

Welche Zeiträume für solche Vorgänge in Frage kommen, kann man sich vorstellen, wenn man bedenkt, daß nach Berechnungen unserer Forstleute ein 100jähriger Buchenwald eine Kohlenschicht von 2 cm Stärke ergeben würde; in dem Falle des amerikanischen Kohlenlagers haben wir es aber vielfach mit meterdicken Schichten zu tun, und der Vorgang müßte sich 76mal wiederholt haben! Dazu kommen noch die Sand- und Schieferschichten, die doch auch Zeit zur Ablagerung gebrauchten, und da wir aus den Querschnitten vieler Reviere wissen, daß durchschnittlich auf 1 m Kohle 20-30 m Ton oder Schiefer kommen, so wird die Perspektive noch ungeheuerlicher und der Bildungsvorgang auf diesem Wege noch unwahrscheinlicher.

Von gegnerischer Seite wird nun behauptet, daß die Kohlengenesis eindeutig im autochthonen Sinne entschieden sei, und es wird gesagt, daß die Welteislehre erledigt sei, wenn sie an der allochthonen Herkunft festhalte. Man bedenkt dabei aber nicht, daß die ganze Kohlenfrage doch nur ein bescheidenes Teilstück unserer Lehre von der Entstehung der Sedimentgebirge bedeutet und die Welteislehre auch da wäre, wenn es gar keine Kohlen gäbe. Wir zweifeln aber nicht daran, daß, wenn einmal eine neue Richtung in der Geologie aufkommt, die die alte Katastrophentheorie in modernem Gewande aufleben läßt, auch die Kohlenfrage erneut aufgerollt werden wird, und aus diesem Grunde möge sie hier unbekümmert um die gegnerischen Einwürfe im Hörbigerschen Sinne etwas eingehender behandelt werden.

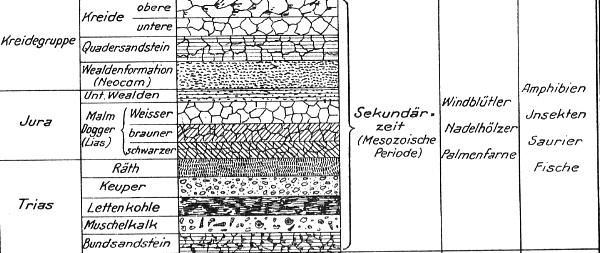

In einem vorhergehenden

Abschnitt (Wanderungen, Wohn- und Zufluchtsstätten)

hatten wir gesehen, wie die Flutberge zuerst von Ost nach West

vordringen, dann stationär werden und sich danach wieder jetzt

aber in west-östlicher Richtung in Bewegung setzen. Das

Wasser rückt schrittweise vor und erobert langsam neue Gebiete, es

wird also in der ersten Zeit seines Herankommens nur seichte Wellen

bringen, die ruhig ausfließend Mulden und Vertiefungen

ausfüllen, so daß große Landstrecken eine glatte ebene

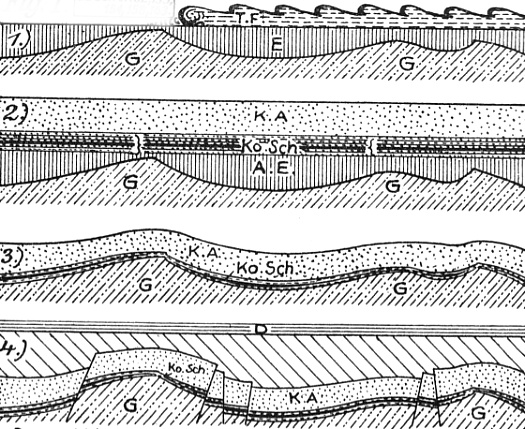

Eisdecke erhalten, wie es in Fig. II dargestellt ist.

Auf dieser Eisunterlage bauten sich dann die Sedimentschichten auf, die sich später zu Ketten- und anderen Gebirgsformen umgestalteten (Nr. 2 der Fig. II)

Auf dieser Eisunterlage bauten sich dann die Sedimentschichten auf, die sich später zu Ketten- und anderen Gebirgsformen umgestalteten (Nr. 2 der Fig. II)

(Figurquelle/-text: Atlas "Eis - ein

Weltenbaustoff", Dr. H. Voigt, 1928, R. Voigtländer Verlag,

Leipzig)

Fig. II: Baugeschichte

eines unmittelbar am Grundgebirge aufliegenden Kohlenflözes, wie

es als Schulbeispiel für das Kladnoer Revier

in Böhmen angesehen werden könnte. Die Buchstaben bedeuten:

1.) T.F. = Tagesflut. E = Landeis. G = Altes Silur-Grundgebirge.

2.) K.A. = Kohlen-Arkose = feldspatreicher Sandstein. Ko.Sch. = Kohlenschichten. A.E. = später ausschmelzendes Eis. G = Grundgebirge.

3.) K.A. = Kohlen-Arkose. Ko.Sch. = Kohlenschichten. G = Grundgebirge.

4.) D = Diluvium. T.A. = Tertiäre Ablagerungen. K.A. = Kohlen-Arkose. Ko.Sch. = Kohlenschichten. G = Grundgebirge.

Der Nadirflutberg des Sekundärmondes lagerte auf einer des Urgebirge bestehenden Eisschicht Kohlenbaumaterial ab, das später von dem durch den herangekommenen Zenitflutberg mitgeführten Gesteinsmaterial (Kohlen-Arkose) bedeckt wurde. Nach dem Ausschmelzen des Eises legte sich die Kohlenschicht auf das Gebirge. Spätere Zeiten bedeckten alles mit Tertiärablagerungen.

in Böhmen angesehen werden könnte. Die Buchstaben bedeuten:

1.) T.F. = Tagesflut. E = Landeis. G = Altes Silur-Grundgebirge.

2.) K.A. = Kohlen-Arkose = feldspatreicher Sandstein. Ko.Sch. = Kohlenschichten. A.E. = später ausschmelzendes Eis. G = Grundgebirge.

3.) K.A. = Kohlen-Arkose. Ko.Sch. = Kohlenschichten. G = Grundgebirge.

4.) D = Diluvium. T.A. = Tertiäre Ablagerungen. K.A. = Kohlen-Arkose. Ko.Sch. = Kohlenschichten. G = Grundgebirge.

Der Nadirflutberg des Sekundärmondes lagerte auf einer des Urgebirge bestehenden Eisschicht Kohlenbaumaterial ab, das später von dem durch den herangekommenen Zenitflutberg mitgeführten Gesteinsmaterial (Kohlen-Arkose) bedeckt wurde. Nach dem Ausschmelzen des Eises legte sich die Kohlenschicht auf das Gebirge. Spätere Zeiten bedeckten alles mit Tertiärablagerungen.

Die Wogen brandeten aber nicht

immer an felsigen Küsten, wo sie

sich mit Geröll, Sand und Schlamm beluden, die Ausschläge des

Flutberges erreichten vielmehr auch Landstriche, welche Moore und

Waldbestände trugen. An diesen nagte das Wasser, es brach

die Bäume, riß den Humus mit der Pflanzendecke fort und

zermalmte alles zu einem Gemisch von Resten der Blätter,

Stämme, Wurzeln zu einer Kohlensuppe,

wie sich Bölsche sehr anschaulich ausdrückt, welche durch die

Fluten von ihrem Entstehungsort weg in die Ebbegebiete getragen

wurden. Zu dem Gemenge gesellte sich auch in der Brandung

losgerissener und aufgeweichter Boden der Uferpartien, und alles

zusammen wurde von der großen Welle an das Land und auf die

Oberfläche der von der vorhergegangenen Flut angebrachten und

jetzt hart gefroren daliegenden Schicht geworfen. Hörbiger

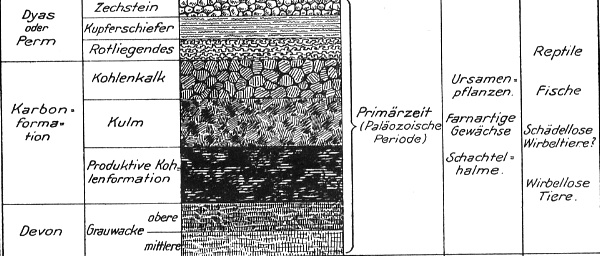

zerlegt das Gemisch aus vegetabilischem und mineralischem Material in Schwimm- und Sinkstoffe; die letzteren suchten

sich naturgemäß schneller als die ersteren von dem Wasser zu

sondern, sie nahmen die jeweils tiefste Lage ein, auf der sich eine

Mittelschicht aus Wasser und den schwereren Teilen der Schwimmstoffe

bildete, über der sich wieder das allerleichteste Material

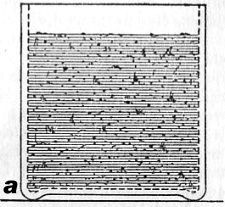

anordnete (siehe hierzu Fig. IIIa und b).

(Figurquelle/-text: Atlas "Eis - ein

Weltenbaustoff", Dr. H. Voigt, 1928, R. Voigtländer Verlag,

Leipzig)

Fig.III a: Gemisch aus Blätter, zerriebenen Holzstücken, Blättern, Moos und dergl. (Schwimmstoffe) mit Sand und Ton (Sinkstoffe) durcheinander gequirlt.

Fig.III a: Gemisch aus Blätter, zerriebenen Holzstücken, Blättern, Moos und dergl. (Schwimmstoffe) mit Sand und Ton (Sinkstoffe) durcheinander gequirlt.

(Figurquelle/-text: Atlas "Eis - ein

Weltenbaustoff", Dr. H. Voigt, 1928, R. Voigtländer Verlag,

Leipzig)

Fig.III b: Nach einiger Zeit der Ruhe tritt eine Trennung ein. Die "Sinkstoffe" fallen nach unten, die "Schwimmstoffe" steigen nach oben

und das Wasser ordnet sich in der Mitte an.

Fig.III b: Nach einiger Zeit der Ruhe tritt eine Trennung ein. Die "Sinkstoffe" fallen nach unten, die "Schwimmstoffe" steigen nach oben

und das Wasser ordnet sich in der Mitte an.

Hatte nun die vorige Flutwelle

eine ähnlich gemischte Lieferung

herangebracht, so legte sich der gröbste Sand und Schlamm der

letzten Lieferung unmittelbar auf die inzwischen festgefrorene, aus

vegetabilischen Stoffen bestehende Schwimmstoffschicht der ersteren,

während die oberste Lage der neuesten Lieferung sich wieder durch

Ausfrieren anschickte, den Boden für die nächste

Sinkstofflage zu bilden. Je nach dem Mischungsverhältnis

mußte nun entweder die Sink- oder die Schwimmstoffschicht

mächtiger werden: es konnte auch vorkommen, daß

überhaupt nur Material einer

Art angeliefert wurde, dann wurde, zumal wenn sich das öfter

nacheinander wiederholte, beispielsweise eine besonders starke

spätere Kohlen- oder Schiefersteinlage gebildet, bis dann wieder

eine größere Anzahl regelmäßig abwechselnder

Lagen auftraten. Es konnte auch auf eine Kalksteinlage

plötzlich eine solche aus Schiefer kommen, wenn zufällig eine

Woge heranrollte, die nur mit Schieferschlamm geschwängert

war. Das eine aber muß immer festgehalten werden: Nur wenn

die vorletzte Lage gefroren war, konnte die neue letzte glatt von ihr

gesondert erhalten bleiben. War sie durch irgendwelche

Umstände noch weich, dann mußte eine Vermischung an der

Oberfläche eintreten, wenn nicht gar die schweren Teile der neuen

Lage ganz in die alte einsanken und sich z.T. in sie einbetteten.

Mit diesen so gebildeten Lagen ging es nun genau so wie mit den

früher beschriebenen Schichten der Sedimentgebirge. Sie

bauten sich immer höher und höher auf, und schließlich

wurde der Druck des ganzen Schichtenkomplexes auf die untersten Lagen

so groß, daß Wärmeerscheinungen auftreten

mußten; das als Eis mit eingeschlossene Wasser schmolz dann

heraus und die um dieses Volumen verringerten Schichten setzten sich

entsprechend dichter aufeinander (Dritte Stufe der Fig. II - siehe

oben).

Eine Schieferkalk- oder

Tonschicht konnte nun niemals so viel Wasser in

sich haben wie eine gleich starke Schicht gefrorener Kohlensuppe;

deshalb preßte sich diese später viel dichter wie jene

zusammen, und aus diesem Grunde ist das Taubgestein in seiner

Gesamtheit bei sonst gleicher Schichtenanzahl in der Regel

mächtiger als das nutzbare Flöz. Viele

Steinkohlensorten sind aber auch wie Schiefer, Kalk- und Sandstein in

dickere oder dünnere Platten und Plättchen spaltbar, ein

Beweis, daß sie in derselben Weise wie diese lagenweise

entstanden sein müssen, indem sich eine Anzahl einzelner

Tageslieferungen reinen Kohlenmaterials ohne Zwischenlage von

Sinkstoffen absetzen konnte. Diese Spaltungen sind also

natürlicher Art im Gegensatz zu anderen, die die Schichten oft in

Querrichtung durchsetzen und auf die bei den Verwerfungen und

Pressungen sich einstellenden Druckwirkungen zurückzuführen

sind. Überall, wo eine Spaltungsmöglichkeit in der

Schichtenrichtung vorhanden ist, muß im Urzustand eine, wenn auch

ganz dünne Eisschicht bestanden haben, die nach dem Ausschmelzen

den einzelnen Schichten Gelegenheit gab, sich aufeinanderzusetzen; aber

nur, wenn die Korngrößen an der Vereinigungsstelle

verschieden waren, blieb die reinliche Scheidung der Schichten sichtbar

erhalten (Stufe 3 der Fig. II - siehe oben).

Durch das Ausschmelzen des

eingeschlossenen Wasser ist aber aus dem

Kohlenbrei noch lange keine Kohle geworden; der gefrorene Zustand der

Masse und der durch die darüberliegenden Schichten bewirkte

Luftabschluß haben vorläufig nur die Vorbedingungen für die

spätere Verkohlung der so gegen Fäulnis geschützten

vegetabilischen Schichten geschaffen, welche erst eintreten kann, wenn

die Wärme den nötigen Grad erreicht hat. Dieser Zustand

tritt ein, wenn die größte geologische Bautätigkeit

einsetzt; erst zur Zeit der stationären Hochflut, in der nach

unserer Auffassung die Gebirge entstehen, wird der Druck auf die zur

Kohlenbildung geeigneten Lagen so groß, daß durch die

dadurch erzeugte Wärme mit Unterstützung der aus dem

Erdinnern kommenden Temperatur mit der Zeit aus dem organischen

Zwischenprodukt mineralische Steinkohle

entstehen kann. Bei weiter gesteigertem

Einfluß dieser Faktoren geht die einfache Kohle in den

hochwertigen Anthrazit über, der, wie wir wissen, am tiefsten

liegt und die älteste Kohlenform ist, die wir kennen.

Wir erkennen jetzt den

Unterschied beider Auffassungen über die

Kohlenentstehung, oder besser gesagt Entstehung der Lagerstätten,

denn der eigentliche Bildungsvorgang der Kohle selbst spielt hier noch

keine Rolle; die erste verlangt den Glauben, daß zur Zeit der

Lagerstättenbildung tropisches Klima bis in hohe nordische Breiten

geherrscht haben muß, da sich auch auf Island sehr mächtige

Kohlenlager befinden. Ferner fordert sie, daß die

Überdeckung des untergegangenen Waldes so schnell und unter so

vollkommenem Luftabschluß vor sich gegangen sei, daß ein

Verwesen und Verfaulen der Masse ausgeschlossen war.

Die andere fragt, ob das Versinken des Waldbodens unter den Meeresspiegel so schnell bis zu einer Tiefe erfolgen konnte, in der erfahrungsgemäß Ruhe des Wassers herrscht; bei langsamem Sinken müßte das wasserdurchtränkte Moorgemisch zum großen Teil vom Meere weggeführt, der Rest aber derart mit Sand und Schieferschlamm durchsetzt worden sein, daß wir jetzt überall Taubgestein, nicht aber Kohle antreffen würden. In der Kohle jedoch finden sich außer unversehrten Blättern und Aststücken auch fossile Urkrebse und andere Seetiere, sogar Insekten oder Abdrücke davon; ist es denkbar, daß besonders diese letzteren sich in der im Meere versinkenden und versunkenen Moormasse erhalten konnten?

Bei einem in das Meer versinkenden Moorgebiet halten wir es für ausgeschlossen, während es bei einem Inlandsmeer, daß vom langsam einfließenden Wasser überflutet wird, immerhin möglich ist.

Wir aber erklären die Erhaltung solcher an sich leicht vergänglicher Tiere damit, daß sie im lebenden oder toten Zustand von der letzten Welle auf die am Strande liegende Kohlensuppe geworfen wurden, darauf festfroren und in diesem Zustand von der nächsten Lieferung bedeckt und dadurch gegen Beschädigung, Luftzutritt und Verwesung sicher eingebettet wurden, so daß sie nicht vergehen konnten, - genau nach demselben Vorgang, den wir für die Entstehung der Fischabdrücke und ähnlicher Fundstücke schon kennengelernt haben (2).

Die andere fragt, ob das Versinken des Waldbodens unter den Meeresspiegel so schnell bis zu einer Tiefe erfolgen konnte, in der erfahrungsgemäß Ruhe des Wassers herrscht; bei langsamem Sinken müßte das wasserdurchtränkte Moorgemisch zum großen Teil vom Meere weggeführt, der Rest aber derart mit Sand und Schieferschlamm durchsetzt worden sein, daß wir jetzt überall Taubgestein, nicht aber Kohle antreffen würden. In der Kohle jedoch finden sich außer unversehrten Blättern und Aststücken auch fossile Urkrebse und andere Seetiere, sogar Insekten oder Abdrücke davon; ist es denkbar, daß besonders diese letzteren sich in der im Meere versinkenden und versunkenen Moormasse erhalten konnten?

Bei einem in das Meer versinkenden Moorgebiet halten wir es für ausgeschlossen, während es bei einem Inlandsmeer, daß vom langsam einfließenden Wasser überflutet wird, immerhin möglich ist.

Wir aber erklären die Erhaltung solcher an sich leicht vergänglicher Tiere damit, daß sie im lebenden oder toten Zustand von der letzten Welle auf die am Strande liegende Kohlensuppe geworfen wurden, darauf festfroren und in diesem Zustand von der nächsten Lieferung bedeckt und dadurch gegen Beschädigung, Luftzutritt und Verwesung sicher eingebettet wurden, so daß sie nicht vergehen konnten, - genau nach demselben Vorgang, den wir für die Entstehung der Fischabdrücke und ähnlicher Fundstücke schon kennengelernt haben (2).

Die Theorie der autochthonen

Entstehung der Kohlen hat aber ein auf den ersten Blick sehr

bestechenden Beweismittel zur Hand, das sind die in den Flözen so

oft vorkommenden Wurzelböden und die auf solchen zum Teil noch

aufrecht stehenden Stämme. Wenn aus einem Kohlenflöz

Bäume, die noch ihre Wurzeln haben, durch die

darüberliegenden Schichten von Tonschiefer und andere

Flöze hindurchragen, dann müssen sie, so sagt man, doch an

dieser Stelle gewachsen sein; der ganze Boden könne doch

unmöglich von seinem alten Standort abgelöst und wie eine

schwimmende Insel wer weiß wie weit durch das Weltmeer getrieben

sein. Selbst angenommen, die Stämme wären durch das

Wasser an einen anderen Platz gebracht worden, so wären sie doch

sicher liegend angekommen -

wie sollten sie sich denn da wieder aufgerichtet haben? Eichen

oder Buchen mit ganzen Stämmen würden allerdings liegend

verdriftet worden sein; Wurzelstubben aber und besonders

Schachtelhalme, deren großer Wurzelstock im Verhältnis zum

hohlen Stamme schwer ist,

schwammen stehend wie eine Aräometerwage, und darin liegt des

Rätsels wahrscheinliche Lösung. Außerdem

können wir uns aber ganz gut vorstellen, daß auch sog.

"schwimmende Inseln" eines Moorsees in eingefrorenem Zustande vom

Wasser des Flutbergs aufgehoben und verdriftet werden konnten. In

diesem Falle wäre es denkbar, daß eine ganz bestimmte Fauna

zusammenhängend von ihrem Ursprungsort an eine andere Stelle

transportiert wurde und so der autochthon eingestellten Lehrmeinung

irrtümlich eine Stütze für ihre Annahme vortäuschen

kann.

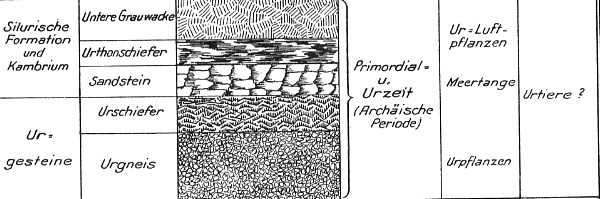

(Figurquelle/-text: Atlas "Eis - ein

Weltenbaustoff", Dr. H. Voigt, 1928, R. Voigtländer Verlag,

Leipzig)

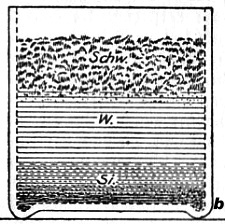

Fig. IV a: Anfangszustand eines Kohlenlagers.

Eine Flutwelle der Eiszeit (3-500 mal so hoch wie die jetzigen) geschwängert mit Kies, Sand, Ton, zermahlenen Baumresten, Gras, Moos u. dergl., trat bei Ebbe zurück und ließ das mitgebrachte Material liegen, welches sich der Schwere nach absetzte. Das Wasser gefror, ehe es ganz ablaufen konnte. Eine zusammengehörige Schichtenfolge: Sinkstoffe, Wasser bezw. Eis und Schwimmstoffe entspricht also, jeweils eine Tageslieferung, weil zu jener Zeit die Flutwelle nur einmal am Tage nach Norden und Süden ausschlug. Baumreste konnten aufrecht schwimmend vom Wasser mit heran getragen werden, weil der große und schwere Wurzelstock dem leichten Stamm eines Bambus-, Schachtelhalm- oder Farnbaumes gegenüber einen genügend tief gelegenen Schwerpunkt darstellt.

Fig. IV b: Späterer Zustand der Lagerstelle.

Jeder Tag führte eine neue Schichtenfolge heran, wodurch der Bau der auf einander folgenden Lagen höher und höher wurde. Das Gewicht der oben lagernden Massen übte auf die tiefer befindlichen einen Druck aus, der sich als Wärme äußerte. Diese Druckwärme brachte zunächst das eingeschlossene Eis zum Schmelzen, und danach preßte er auch das entstandene Schmelzwasser heraus. Auch die Schwimm- und Sinkstoffschichten verloren des Rest ihres Wassers und die Lagen setzten sich dichter zusammen, wobei sie durch den Druck noch zusammengepreßt wurden. Später trat größere Erhitzung ein, wodurch die Verkohlung der organischen Stoffe eingeleitet wurde. Die Baumstämme bohrten sich beim Zusammenpressen der Schichten durch diese hindurch; schräg stehende brachen ab.

Fig. IV a: Anfangszustand eines Kohlenlagers.

Eine Flutwelle der Eiszeit (3-500 mal so hoch wie die jetzigen) geschwängert mit Kies, Sand, Ton, zermahlenen Baumresten, Gras, Moos u. dergl., trat bei Ebbe zurück und ließ das mitgebrachte Material liegen, welches sich der Schwere nach absetzte. Das Wasser gefror, ehe es ganz ablaufen konnte. Eine zusammengehörige Schichtenfolge: Sinkstoffe, Wasser bezw. Eis und Schwimmstoffe entspricht also, jeweils eine Tageslieferung, weil zu jener Zeit die Flutwelle nur einmal am Tage nach Norden und Süden ausschlug. Baumreste konnten aufrecht schwimmend vom Wasser mit heran getragen werden, weil der große und schwere Wurzelstock dem leichten Stamm eines Bambus-, Schachtelhalm- oder Farnbaumes gegenüber einen genügend tief gelegenen Schwerpunkt darstellt.

Fig. IV b: Späterer Zustand der Lagerstelle.

Jeder Tag führte eine neue Schichtenfolge heran, wodurch der Bau der auf einander folgenden Lagen höher und höher wurde. Das Gewicht der oben lagernden Massen übte auf die tiefer befindlichen einen Druck aus, der sich als Wärme äußerte. Diese Druckwärme brachte zunächst das eingeschlossene Eis zum Schmelzen, und danach preßte er auch das entstandene Schmelzwasser heraus. Auch die Schwimm- und Sinkstoffschichten verloren des Rest ihres Wassers und die Lagen setzten sich dichter zusammen, wobei sie durch den Druck noch zusammengepreßt wurden. Später trat größere Erhitzung ein, wodurch die Verkohlung der organischen Stoffe eingeleitet wurde. Die Baumstämme bohrten sich beim Zusammenpressen der Schichten durch diese hindurch; schräg stehende brachen ab.

In den Figuren IVa und b wollen

wir die Frage im Zusammenhang mit dem

ganzen Vorgang der Entstehung einer Kohlenfundstätte untersuchen.

Die linke Hälfte der Zeichnung stellt einige frisch angelieferte Lagen dar, die sich schon aussortiert haben, und von denen die unteren bereits gefroren sind, während sich die obere Lage noch im nassen Zustand befinden möge. Die unterste dunkle Schicht ist die oberste Lage der drittletzten Lieferung, auf sie hat sich aus der dann folgenden Kohlensuppe die schwerere Masse der Sinkstoffe gelagert, während das leichteste pflanzliche Material auf der hauptsächlich aus Wasser bestehenden Mittelschicht schwimmend liegend blieb, bis alles gefroren war. Diese Wasserschicht ist aber nur der Deutlichkeit halber und um das Prinzip anzudeuten, so dick gezeichnet, in Wirklichkeit wird sie kaum sichtbar vorhanden sein. Die Flutwellen, die das aus Sand und Kohlenbrühe bestehende Material heranbrachten, sind, wie wir wissen, vielhundertmal höher gewesen als unsere jetzigen Wellen, und wenn schon zu unserer Zeit eine Springflut große Schiffstrümmer weit in das Land hineinwerfen kann, werden solche Wellen auch fähig sein, zweig- und blätterlose hohle Stammreste, deren Wurzelstock ziemlich tief in das Wasser hinabreicht, aufrecht schwimmend mit der übrigen Masse an das Land zu tragen. Hier mögen beim Aufstoßen manche umfallen, andere aber werden auf den Wurzeln stehenbleiben, und von diesen sind in der Zeichnung verschiedene in charakteristischen Stellungen dargestellt. Von unten beginnend, sehen wir in der tiefsten Schwimmstofflage zwei Bäume. Die Wurzeln des einen liegen in der Schicht selbst, während die des anderen tiefer liegen. Das sagt uns, daß der erste nur ein Wurzelstock war, der naturgemäß hoch schwimmt, während der letzte ein längeres Stammstück mit Wurzel gewesen ist, welches infolge der tieferen Lage des Schwerpunktes auch tiefer in das Wasser eintauchte. In der zweiten Schwimmschicht sind wieder zwei Wurzelstöcke, außerdem ein Baum eingeschlossen, dessen Wurzeln darunter hinaus in wasserreiche Grenzschicht eintauchten. Auf der Oberfläche der zweiten Schwimmschicht steht mit seinen Wurzeln ein großer Baum, der naturgemäß recht tief schwimmen mußte; er ragt noch in die oberste Schwimmstofflage hinein. Denken wir uns jetzt den Schichtenbau so hoch hinauf fortgesetzt, daß eine Wärmewirkung eintreten muß, dann geschieht folgendes: Die aus Eis bestehende Mittelschicht verschwindet, ebenso das in den Schwimm- und Sinkstoffschichten in Eisform vorhandene Wasser, so daß diese Schichten sich aufeinanderlegen, wobei sie durch den auf ihnen lastenden Druck langsam zusammengepreßt werden. Was geschieht nun mit den Bäumen? Die Wurzeln werden flach und drücken sich auseinander; steht ein Stamm senkrecht, wie der in der mittleren Kohlenschicht, so durchbohrt er die von oben heruntersinkenden, sich über ihn hinwegschiebenden Lagen, und da er in seiner Länge unverändert bleibt, kann er je nach Umständen mehrere Gestein- und Kohlenschichten durchdringen. Steht er schief, wie der Baum Nr.1 der Fig. IVa, dann muß er abbrechen, wobei sein Stamm je nach seiner Länge in mehrere Teile zerlegt werden kann.

Diese Vorgänge sind aus der Fig.IV b zu ersehen.

Die linke Hälfte der Zeichnung stellt einige frisch angelieferte Lagen dar, die sich schon aussortiert haben, und von denen die unteren bereits gefroren sind, während sich die obere Lage noch im nassen Zustand befinden möge. Die unterste dunkle Schicht ist die oberste Lage der drittletzten Lieferung, auf sie hat sich aus der dann folgenden Kohlensuppe die schwerere Masse der Sinkstoffe gelagert, während das leichteste pflanzliche Material auf der hauptsächlich aus Wasser bestehenden Mittelschicht schwimmend liegend blieb, bis alles gefroren war. Diese Wasserschicht ist aber nur der Deutlichkeit halber und um das Prinzip anzudeuten, so dick gezeichnet, in Wirklichkeit wird sie kaum sichtbar vorhanden sein. Die Flutwellen, die das aus Sand und Kohlenbrühe bestehende Material heranbrachten, sind, wie wir wissen, vielhundertmal höher gewesen als unsere jetzigen Wellen, und wenn schon zu unserer Zeit eine Springflut große Schiffstrümmer weit in das Land hineinwerfen kann, werden solche Wellen auch fähig sein, zweig- und blätterlose hohle Stammreste, deren Wurzelstock ziemlich tief in das Wasser hinabreicht, aufrecht schwimmend mit der übrigen Masse an das Land zu tragen. Hier mögen beim Aufstoßen manche umfallen, andere aber werden auf den Wurzeln stehenbleiben, und von diesen sind in der Zeichnung verschiedene in charakteristischen Stellungen dargestellt. Von unten beginnend, sehen wir in der tiefsten Schwimmstofflage zwei Bäume. Die Wurzeln des einen liegen in der Schicht selbst, während die des anderen tiefer liegen. Das sagt uns, daß der erste nur ein Wurzelstock war, der naturgemäß hoch schwimmt, während der letzte ein längeres Stammstück mit Wurzel gewesen ist, welches infolge der tieferen Lage des Schwerpunktes auch tiefer in das Wasser eintauchte. In der zweiten Schwimmschicht sind wieder zwei Wurzelstöcke, außerdem ein Baum eingeschlossen, dessen Wurzeln darunter hinaus in wasserreiche Grenzschicht eintauchten. Auf der Oberfläche der zweiten Schwimmschicht steht mit seinen Wurzeln ein großer Baum, der naturgemäß recht tief schwimmen mußte; er ragt noch in die oberste Schwimmstofflage hinein. Denken wir uns jetzt den Schichtenbau so hoch hinauf fortgesetzt, daß eine Wärmewirkung eintreten muß, dann geschieht folgendes: Die aus Eis bestehende Mittelschicht verschwindet, ebenso das in den Schwimm- und Sinkstoffschichten in Eisform vorhandene Wasser, so daß diese Schichten sich aufeinanderlegen, wobei sie durch den auf ihnen lastenden Druck langsam zusammengepreßt werden. Was geschieht nun mit den Bäumen? Die Wurzeln werden flach und drücken sich auseinander; steht ein Stamm senkrecht, wie der in der mittleren Kohlenschicht, so durchbohrt er die von oben heruntersinkenden, sich über ihn hinwegschiebenden Lagen, und da er in seiner Länge unverändert bleibt, kann er je nach Umständen mehrere Gestein- und Kohlenschichten durchdringen. Steht er schief, wie der Baum Nr.1 der Fig. IVa, dann muß er abbrechen, wobei sein Stamm je nach seiner Länge in mehrere Teile zerlegt werden kann.

Diese Vorgänge sind aus der Fig.IV b zu ersehen.

Aus dieser Figur

läßt sich auch folgendes Vorkommnis

erklären: Es ereignet sich in Kohlenbergwerken, besonders in

englischen, öfter, daß den Bergleuten, welche an einem

Flöz arbeiten, aus dem über der Kohle befindlichen sog.

Hangenden, welches ja weiter nichts als die alte Sinkstoffschicht ist,

plötzlich ein Stück eines Steinzylinders vor die

Füße fällt. Das erklärt sich

folgendermaßen: Wenn ein hohler Stamm, der mit

festverhärteter Sinkstoffmasse gefüllt ist, mit seinem

Wurzelstock in die Kohle hineinreicht, so muß der Inhalt des

Stammes, sobald der Wurzelstock bei der Kohlengewinnung unbemerkt mit

weggearbeitet wird, als Steinzylinder aus der verkohlten Holzröhre

herausgleiten und zu Boden fallen. Das könnte auch bei dem

Stamm 5 der vierten Lage von oben - siehe die rechte Figurhälfte -

geschehen, wenn das in der Kohlenschicht 4 steckende untere Ende

weggehauen würde.

Es kommt ferner vor, daß

ein Flöz eine ganze Anzahl von

Wurzelstöcken besitzt, welche gerade bis an die

darüberliegende Schicht reichen oder etwas in diese

hineinragen. Die Frage, wo denn die dazugehörigen Bäume

geblieben sind, läßt sich folgendermaßen beantworten:

Die Stämme waren ursprünglich wohl vorhanden; ihre Wurzeln

waren in der obersten Schicht eingefroren, während die Stämme

aufrecht herausragten. Da sie als hohle Gebilde im Innern Wasser

enthielten, waren auch sie steinhart gefroren. Eine mit der neuen

Flut ankommende starke Welle knickte sie ab, zertrümmerte und

verschleppte sie. Es ist aber auch folgendes möglich: Wie

die Sedimentgebirge bei Senkungen durch Gleiten aus der horizontalen in

geneigte Lagen gekommen sind, kann auch in Kohlenschichtbauten ein

solches Gleiten eingetreten sein. Setzte sich zufällig die

Lage über den Wurzeln, in

der sich die Stämme befanden, in Bewegung, so blieben die

Wurzelstöcke an ihrer Stelle, die Stämme aber wurden

abgedrückt und mit dem übrigen Material verschoben. So

befindet sich bei Treuil in Frankreich ein Kohlenlager, auf dem eine

Anzahl Kohlensandsteinschichten lagern, welche viele aufrecht stehende

Stämme, aber ohne jede Wurzel enthalten.

Da die Stämme in ziemlich horizontal liegenden Sandsteinschichten stehen, liegt die Möglichkeit nicht fern, daß es sich hier um ein durch Gleitung erfolgtes Abdrücken in bestimmter Höhe mit nachfolgender Verschiebung des ganzen Landstriches handelt, so daß es wahrscheinlich gelingen müßte, die zu den Stämmen gehörigen Wurzeln an anderer Stelle zu finden, wenn man danach suchen würde, und es ist anzunehmen, daß sie dann auch noch auf der Erdschicht stehen, auf der sie gewachsen sind.

Da die Stämme in ziemlich horizontal liegenden Sandsteinschichten stehen, liegt die Möglichkeit nicht fern, daß es sich hier um ein durch Gleitung erfolgtes Abdrücken in bestimmter Höhe mit nachfolgender Verschiebung des ganzen Landstriches handelt, so daß es wahrscheinlich gelingen müßte, die zu den Stämmen gehörigen Wurzeln an anderer Stelle zu finden, wenn man danach suchen würde, und es ist anzunehmen, daß sie dann auch noch auf der Erdschicht stehen, auf der sie gewachsen sind.

Bei den Wurzelstubben des

bekannten Senftenberger Braunkohlenlagers ist

dies zweifellos der Fall, und niemand wird behaupten, daß diese

durch irgendwelche Fluten an diese Stelle verdriftet und abgesetzt sein

könnten. Aber gerade dieses Revier dürfte geeignet

sein, als Kronzeuge für die Richtigkeit unserer Behauptung des

Zusammenfalls der Bildung eines solchen Braunkohlenlagers mit der

Eiszeit zu dienen.

Betrachten wir die Fundstelle selbst, so finden wir eine große Anzahl Wurzelstümpfe, deren Dicke bis zu 3,2 m beträgt, und zwischen ihnen liegen z.T. noch gut erhaltene Stämme, deren Astwerk jedoch verschwunden ist. Die zu den stärksten Wurzelstümpfen einstmalig gehörigen Stämme scheinen zu fehlen, dagegen sind schwächere vorhanden, und dieser Umstand leitet uns zu folgender Erwägung: Ehe die Eiszeit diese Gegend erreichte, wuchs hier ein Wald von Sumpfzypressen, ähnlich den amerikanischen Riesenbäumen, der dem Kälteeinbruch zum Opfer fiel. Im Lauf der Zeit fielen die Zweige und Äste ab, so daß nur die nackten Stämme noch aufrecht standen. Da kam die erste starke Welle eines Flutberges heran, die die schwächsten Exemplare abbrach, die Zweige und Moderreste aber z.T. mit sich fortnahm, nach dem Ablauf aber die tiefsten Stellen mit zurückbleibendem Wasser ausgefüllt zurückließ. Dieses gefror und packte die noch stehenden Stämme bis zu bestimmter Höhe in hartes Eis ein. Die nächste Flut, vielleicht verbunden mit starkem Sturm brach die schwächeren Stämme über dem Eishorizont ab, die an der Knickstelle noch mit dem Stumpf zusammenhingen und vom hin- und herflutenden Wasser mit herumgerissen aber nicht fortgeschwemmt werden konnten. So blieben sie in den verschiedensten Richtungen auf dem Eise liegen und froren darauf fest. Das sind die Stämme, die von den etwa 40-50 cm hohen Wurzelstubben abgebrochen wurden. Die Eisschicht aber wuchs an Dicke und die Fluten wurden stärker und so kann es erklärt werden, daß bei 1, 1 1/2 und 2 m dicker Eislage gerade die Bäume umgelegt werden konnten, die diesen Flutkräften nicht widerstehen konnten; zuletzt werden die dicksten geknickt worden sein, was daraus ersichtlich wird, daß die stärksten Wurzelstubben auch die höchsten sind. Wenn dann vorübergehend weniger große Kälte herrschte und diese Stämme nicht fest eingefroren waren, dann können sie von einer neuen Welle mitgenommen sein, womit sich das Fehlen gerade der stärksten Stämme erklärt. So mag nun, wie in Fig. II angedeutet, eine mit Eis erfüllte Mulde, die die Stubben und eingefrorenen Stämme bedeckte dagelegen haben, auf die spätere Wellen die irgendwoher gebrachte Kohlensuppe ablagerten, die dann nach dem Ausschmelzen des Eises und Abzug des Wassers das Becken mit Braunkohlenbaustoff ausfüllte und hierbei die Stämme und Wurzelstümpfe mit einbettete. Ob diese Erklärung in allen Teilen richtig ist, möge dahingestellt bleiben, jedenfalls zeigt sie, daß es möglich ist, Aufschluß darüber zu geben, wie ohne mehrmalige plötzliche Senkungen des Bodens und damit zusammenhängendes allmähliches Abfaulen der Bäume Wurzelstubben in verschiedenen Höhen stehenbleiben konnten, wobei gerade die stärksten auch die höchsten geblieben sind. Die stehengebliebenen Wurzelstöcke haben vielleicht mit dem Braunkohlenlager gar nichts zu tun, sie sind nur mit zur Kohle geworden, weil sie gerade mit diesem Material überschwemmt wurden; da wir von anderen Stellen versteinerte Baumstümpfe, verkieselte koniferenartige Gewächse aus dem Rotliegenden kennen, so könnten auch die Bäume des Senftenberger Reviers in diese Form übergeführt worden sein, wenn zufällig diese Mineralstoffe hierher geschwemmt worden wären.

Betrachten wir die Fundstelle selbst, so finden wir eine große Anzahl Wurzelstümpfe, deren Dicke bis zu 3,2 m beträgt, und zwischen ihnen liegen z.T. noch gut erhaltene Stämme, deren Astwerk jedoch verschwunden ist. Die zu den stärksten Wurzelstümpfen einstmalig gehörigen Stämme scheinen zu fehlen, dagegen sind schwächere vorhanden, und dieser Umstand leitet uns zu folgender Erwägung: Ehe die Eiszeit diese Gegend erreichte, wuchs hier ein Wald von Sumpfzypressen, ähnlich den amerikanischen Riesenbäumen, der dem Kälteeinbruch zum Opfer fiel. Im Lauf der Zeit fielen die Zweige und Äste ab, so daß nur die nackten Stämme noch aufrecht standen. Da kam die erste starke Welle eines Flutberges heran, die die schwächsten Exemplare abbrach, die Zweige und Moderreste aber z.T. mit sich fortnahm, nach dem Ablauf aber die tiefsten Stellen mit zurückbleibendem Wasser ausgefüllt zurückließ. Dieses gefror und packte die noch stehenden Stämme bis zu bestimmter Höhe in hartes Eis ein. Die nächste Flut, vielleicht verbunden mit starkem Sturm brach die schwächeren Stämme über dem Eishorizont ab, die an der Knickstelle noch mit dem Stumpf zusammenhingen und vom hin- und herflutenden Wasser mit herumgerissen aber nicht fortgeschwemmt werden konnten. So blieben sie in den verschiedensten Richtungen auf dem Eise liegen und froren darauf fest. Das sind die Stämme, die von den etwa 40-50 cm hohen Wurzelstubben abgebrochen wurden. Die Eisschicht aber wuchs an Dicke und die Fluten wurden stärker und so kann es erklärt werden, daß bei 1, 1 1/2 und 2 m dicker Eislage gerade die Bäume umgelegt werden konnten, die diesen Flutkräften nicht widerstehen konnten; zuletzt werden die dicksten geknickt worden sein, was daraus ersichtlich wird, daß die stärksten Wurzelstubben auch die höchsten sind. Wenn dann vorübergehend weniger große Kälte herrschte und diese Stämme nicht fest eingefroren waren, dann können sie von einer neuen Welle mitgenommen sein, womit sich das Fehlen gerade der stärksten Stämme erklärt. So mag nun, wie in Fig. II angedeutet, eine mit Eis erfüllte Mulde, die die Stubben und eingefrorenen Stämme bedeckte dagelegen haben, auf die spätere Wellen die irgendwoher gebrachte Kohlensuppe ablagerten, die dann nach dem Ausschmelzen des Eises und Abzug des Wassers das Becken mit Braunkohlenbaustoff ausfüllte und hierbei die Stämme und Wurzelstümpfe mit einbettete. Ob diese Erklärung in allen Teilen richtig ist, möge dahingestellt bleiben, jedenfalls zeigt sie, daß es möglich ist, Aufschluß darüber zu geben, wie ohne mehrmalige plötzliche Senkungen des Bodens und damit zusammenhängendes allmähliches Abfaulen der Bäume Wurzelstubben in verschiedenen Höhen stehenbleiben konnten, wobei gerade die stärksten auch die höchsten geblieben sind. Die stehengebliebenen Wurzelstöcke haben vielleicht mit dem Braunkohlenlager gar nichts zu tun, sie sind nur mit zur Kohle geworden, weil sie gerade mit diesem Material überschwemmt wurden; da wir von anderen Stellen versteinerte Baumstümpfe, verkieselte koniferenartige Gewächse aus dem Rotliegenden kennen, so könnten auch die Bäume des Senftenberger Reviers in diese Form übergeführt worden sein, wenn zufällig diese Mineralstoffe hierher geschwemmt worden wären.

(Bildquelle: Privatinstitut WEL,

aufgenommen im

botanischen Garten von Klein Flottbek/Hamburg.)

Baumstamm aus dem Braunkohlenbergwerk Borna/Leipzig.

Baumstamm aus dem Braunkohlenbergwerk Borna/Leipzig.

Aber selbst wenn dieses Revier

altes Moorgebiet ist und damit die

Grundbedingung der autochthonen Kohlenentstehung erfüllte, dann

ist es doch möglich, daß unter Berücksichtigung unserer

Erklärung für die Abscheerung der Stümpfe in

verschiedenen Höhen durch Fluteinbrüche die Stämme autochthon, das eigentliche Kohlenlager aber allochthonen

Ursprungs ist; aus diesem Grunde wäre gerade dieses Revier

geeignet, den Ausgangspunkt für eine Verständigung auf

mittlerer Linie zu bilden, bis die wirkliche Klarheit einmal unter

Mitwirkung der Chemiker über den Vorgang, der die organischen

Stoffe in fossile Kohlenform überführen konnte, an den Tag

gekommen ist. Hiermit soll nicht gesagt sein, daß wir die

autochthone Entstehung von Kohlenlagern nach der Moortheorie bestreiten

oder für unmöglich halten, wir wenden uns nur gegen zu weit

getriebene Verallgemeinerung und fast grundsätzliche Ablehnung der

Anschwemmtheorie, der wir die größere Bedeutung beimessen;

denn selbst wenn die heutige Geologie in richtiger Erkenntnis der

Schwäche ihrer früheren Behauptung der Senkung und Hebung des

Erdbodens jetzt nur noch von ruckweisen Senkungen an einer Stelle,

denen Hebungen an anderer Stelle gegenüberstehen, spricht, so sind

die Schwierigkeiten, die sich der Erklärung der Schichtenfolge

bestimmter Flöze entgegenstellen, damit nicht behoben.

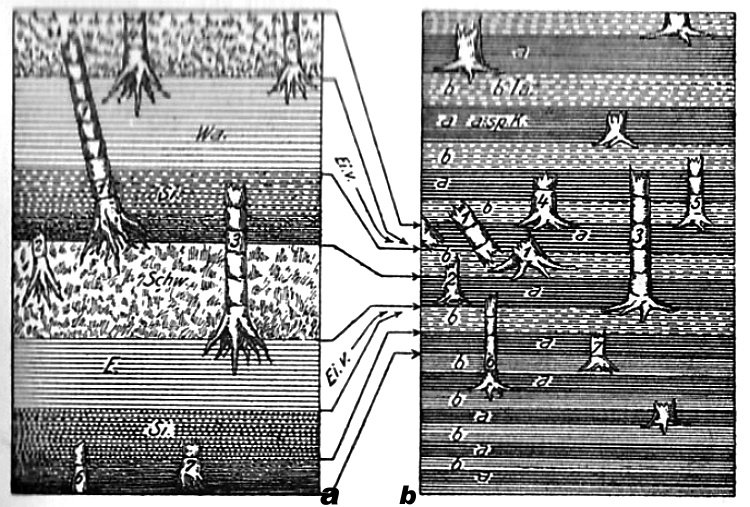

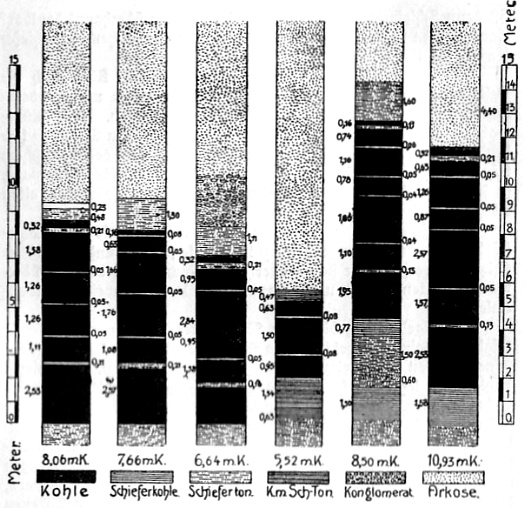

Der Vorgang vollzieht sich doch, wenn wir es nicht gänzlich mißverstehen, folgenderweise: Ein Quadratmeilen großes Waldmoor trägt eine reiche Flora hierhergehöriger Arten, die jahrelang blüht und sich ständig erneuert, wobei die abgestorbenen Reste zu Boden sinken. Flüßchen und Bäche mit trägem Lauf münden in das Moor und führen ihm kalkige und tonige Mineralien zu, die sich am Grunde ablagern und sich hierbei wohl mit den vegetabilischen Resten mischen. Plötzlich senkt sich der ganze Landstrich, in dem das Moor liegt, die Wasserzuflüsse werden verschüttet oder umgeleitet und das Leben im Moor erlischt. Nach geraumer Zeit finden neue Wasserläufe den alten Weg, die Senkung füllt sich wieder mit Wasser, das mit seinen mitgeführten Verunreinigungen die frühere Pflanzenschicht bedeckt, während an seiner Oberfläche eine neue Vegetation zur Entwicklung gelangt. Dieses Spiel wiederholt sich zeitweise in ganz regelmäßigen Zwischenräumen, worauf die gleichen Schichtstärken von Kohle und Gestein schließen lassen, manchmal aber hat das Moor eine sehr lange Lebenszeit, so daß viel Material absterben kann; bedeckt wird dieses dann aber von einer dünnen Mineralschicht, auf die wieder eine noch stärkere Kohlenlage folgt, wie dies z.B. aus dem hervorgeht, der dem Michaelschacht des Kladnoer Reviers entnommen ist.

Der Vorgang vollzieht sich doch, wenn wir es nicht gänzlich mißverstehen, folgenderweise: Ein Quadratmeilen großes Waldmoor trägt eine reiche Flora hierhergehöriger Arten, die jahrelang blüht und sich ständig erneuert, wobei die abgestorbenen Reste zu Boden sinken. Flüßchen und Bäche mit trägem Lauf münden in das Moor und führen ihm kalkige und tonige Mineralien zu, die sich am Grunde ablagern und sich hierbei wohl mit den vegetabilischen Resten mischen. Plötzlich senkt sich der ganze Landstrich, in dem das Moor liegt, die Wasserzuflüsse werden verschüttet oder umgeleitet und das Leben im Moor erlischt. Nach geraumer Zeit finden neue Wasserläufe den alten Weg, die Senkung füllt sich wieder mit Wasser, das mit seinen mitgeführten Verunreinigungen die frühere Pflanzenschicht bedeckt, während an seiner Oberfläche eine neue Vegetation zur Entwicklung gelangt. Dieses Spiel wiederholt sich zeitweise in ganz regelmäßigen Zwischenräumen, worauf die gleichen Schichtstärken von Kohle und Gestein schließen lassen, manchmal aber hat das Moor eine sehr lange Lebenszeit, so daß viel Material absterben kann; bedeckt wird dieses dann aber von einer dünnen Mineralschicht, auf die wieder eine noch stärkere Kohlenlage folgt, wie dies z.B. aus dem hervorgeht, der dem Michaelschacht des Kladnoer Reviers entnommen ist.

(Figurquelle/-text: Atlas "Eis - ein

Weltenbaustoff", Dr. H. Voigt, 1928, R. Voigtländer Verlag,

Leipzig)

Fig. V: Sechs Flözprofile aus dem wegen seiner Eigenart und Mächtigkeit berühmten Kladno-Buschtiehrader-Revier, sechs verschiedenen Schächten entnommen.

1. Bresson-, 2. Amalien-, 3. Wenzel-, 4. Michael-, 5. Mayrau-, 6. Thienfeldschacht.

Einschließlich der Schieferkohle wechselt die Mächtigkeit des Flözes zwischen 5 und 12 m, die zum Teil nur durch 5 cm starkes

Taubgestein von einander getrennt sind. Will man autochthone Entstehung der einzelnen Kohlenlagen annehmen, dann muß man die Möglichkeit erklären, daß auf einer Tonschicht, die zusammengepreßt nur 5 cm stark ist, Wälder von solcher Mächtigkeit wachsen können, deren Überreste den Baustoff für einzelne Flöze

von fast 2 m Mächtigkeit hergeben

Fig. V: Sechs Flözprofile aus dem wegen seiner Eigenart und Mächtigkeit berühmten Kladno-Buschtiehrader-Revier, sechs verschiedenen Schächten entnommen.

1. Bresson-, 2. Amalien-, 3. Wenzel-, 4. Michael-, 5. Mayrau-, 6. Thienfeldschacht.

Einschließlich der Schieferkohle wechselt die Mächtigkeit des Flözes zwischen 5 und 12 m, die zum Teil nur durch 5 cm starkes

Taubgestein von einander getrennt sind. Will man autochthone Entstehung der einzelnen Kohlenlagen annehmen, dann muß man die Möglichkeit erklären, daß auf einer Tonschicht, die zusammengepreßt nur 5 cm stark ist, Wälder von solcher Mächtigkeit wachsen können, deren Überreste den Baustoff für einzelne Flöze

von fast 2 m Mächtigkeit hergeben

Die unteren dünnen

Schichten bestehen aus schiefriger

Kohle, also einem Gemisch von Schiefer und Kohlenmaterial, das bei

gleichzeitigem Zufluß von Wasser und herabsinkenden

Pflanzenstoffen entstanden sein muß. Darauf folgen

Schichten reiner Kohle durch Schiefer getrennt, was auf häufiges

Sinken in kurzen Zwischenräumen schließen läßt,

denn sowohl die Kohlenschichten wie die trennenden Steinlagen sind sehr

dünn - Bruchteile von Zentimetern - und gleichmäßig auf

großen Flächen ausgebreitet. Hierauf folgt eine fast 1

m dicke Kohlenlage, die von der folgenden, noch dickeren wieder durch

eine nur 1 cm dicke Taubgesteinlage getrennt ist, dann kommt noch

einmal eine nur 0,6 m starke Kohle, auf die sich wieder eine Lagenreihe

schiefriger Kohle aufsetzt, bis das Deckgebirge alles

abschließt.

Wir wählten absichtlich das einfachste Profil dieses Reviers, weil dieses gerade in den Unterstufen für uns aus dem Grunde interessant ist, weil wir fragen, ob es glaubhaft ist, daß bei langsam einfließendem Wasser sich der Boden gleichmäßig mit mitgeführtem Material bedecken kann, ohne daß gleichzeitig eine Vermischung mit den zum Grunde sinkenden Pflanzenresten stattfindet. Selbst wenn das gesunkene Moor trocken gelegen und sich im Laufe der Jahre mit einer Schicht von durch den Wind herzugeführtem Staub und Sand bedeckt haben sollte, dann müßte doch, wenn neue Wasserzuflüsse eintreten, zunächst dieser Boden aufgeweicht und zum teilweisen Vermischen mit den unter ihm liegenden Pflanzenresten gezwungen werden. Wären unter solchen Umständen reinlich geschiedene Schichten zu erwarten? Es finden sich in den dicken Kohlenflözen aber auch Baumstämme. Sind diese auf dem nach dem Zusammenpressen nur noch 8-10 mm dicken Schieferschichten gewachsen? Oder sind sie mit verstärkten Wasserzuflüssen nach großen Regenzeiten angeschwemmt worden? Dann dürfte es erst recht mit der reinlichen Scheidung der Lagen übel aussehen.

Wir wählten absichtlich das einfachste Profil dieses Reviers, weil dieses gerade in den Unterstufen für uns aus dem Grunde interessant ist, weil wir fragen, ob es glaubhaft ist, daß bei langsam einfließendem Wasser sich der Boden gleichmäßig mit mitgeführtem Material bedecken kann, ohne daß gleichzeitig eine Vermischung mit den zum Grunde sinkenden Pflanzenresten stattfindet. Selbst wenn das gesunkene Moor trocken gelegen und sich im Laufe der Jahre mit einer Schicht von durch den Wind herzugeführtem Staub und Sand bedeckt haben sollte, dann müßte doch, wenn neue Wasserzuflüsse eintreten, zunächst dieser Boden aufgeweicht und zum teilweisen Vermischen mit den unter ihm liegenden Pflanzenresten gezwungen werden. Wären unter solchen Umständen reinlich geschiedene Schichten zu erwarten? Es finden sich in den dicken Kohlenflözen aber auch Baumstämme. Sind diese auf dem nach dem Zusammenpressen nur noch 8-10 mm dicken Schieferschichten gewachsen? Oder sind sie mit verstärkten Wasserzuflüssen nach großen Regenzeiten angeschwemmt worden? Dann dürfte es erst recht mit der reinlichen Scheidung der Lagen übel aussehen.

Nun wird aber gesagt, daß

in Dünnschliffen von Kohlen sich

unverletzte Sporen und Sporenhäutchen von ganz unvergleichlicher

Zartheit und auch unverkennbare Holzkohle befinden und man fragt uns,

ob wir uns denken könnten, daß in der Brandung unserer Wogen

vermischt mit großen Eisschollen solche Gebilde, ohne

gänzlich zerrieben zu werden, hätten erhalten bleiben

können. An dieser Frage zeigt sich so recht, woran sich

eigentlich die Geister scheiden, denn für den im Welteissinne

Denkenden bietet gerade diese Frage die allergeringste

Schwierigkeit.

Wir befinden uns mit der Kohlenforschung wohl darüber in Übereinstimmung, daß zur Zeit des Unterkarbons die Flora der Farne, Leridophyten und ähnliche Arten ihren Höhepunkt erreicht hatte. Aus diesem Grund mußte sich ein ungeheurer Reichtum an Pflanzenmaterial auf der Erde befinden, das teils in lebenden, teils in abgestorbenen Massen vorhanden war. Es wird natürlich auch Moore gegeben haben, die ganz in der Art, wie sie die Anhänger der autochthonen Theorie entwickeln, große Mengen dieses Materials in sich aufgespeichert hatten. Beim Wandern der Flutberge kamen diese Moore auch in die Lage, von der Vereisung ergriffen zu werden, und so fror alles, was in ihnen in schönster Ruhe zugrunde gegangen war, darunter auch die Sporen und andere feinste Pflanzenteile zu großen Komplexen zusammen.

Wenn der Nadirflutberg, mit seinem Ostrand über Mitteleuropa, auf seinem Wege gefrorene Waldmoore aufgehoben und in mehr oder weniger großen Inseln und Schollen - die aber immer noch quadratmeilengroß gewesen sein werden - verdriftet hat, dann werden, selbst wenn von diesen nur Bruchteile übrigbleiben, doch unter günstigen Umständen solche mit abgelagert werden, in denen sich gerade diese so leicht verletzlichen Pflanzenreste befinden und auch solche, die nach vollzogenem Verkohlungsvorgang in den Feinschliffen als Holzkohlenreste erscheinen. In dieser Form befanden sie sich ja in dem Moor ursprünglich noch nicht, sondern sie können auch auf allochthonem Wege erst allmählich dahin umgewandelt worden sein. Eine solche gefrorene Torfscholle - denn weiter war es ja doch nichts - kann also ohne dem Intellekt unnötige Opfer aufzuerlegen, sehr gut ihren Binnenlandinhalt in unversehrter Form dem neuen, dem Meere zuzuschreibenden Kohlenlager einverleibt haben, wo es von neuem mit einfror und dadurch vielleicht noch viel besser als in dem ursprünglichen Sumpf erhalten bleiben konnte.

Der Nadirflutberg rückte dann westlich ab und ließ diese Landstrecken unter dem Eiszeitfrost liegen, bis allmählich der Zenitflutberg von Osten her herankam.

Hätte dieser auf seinem Wege viel Pflanzenmaterial zum Abroden vorgefunden und es bis Mitteleuropa transportieren können, dann hätte er u. U. diese Kohlengebiete mit noch einigen Flözen beschenken können. Das wäre aber ein Zufall, mit dem wir nicht rechnen wollen; um so mehr kann aber gefolgert werden, daß dieser Flutberg bei seinem Herankommen, dann beim Stationärwerden (wir wissen ja, daß dies über Afrika erfolgte) und später beim Abschlich nach Osten Aufbau- und Zerstörungsarbeit leistete, so daß die früher zusammengeschwemmten vegetabilischen Massen hier unter hohem, dort unter niedrigem Deckgebirge ihrer Umwandlung zunächst in Braunkohle entgegen gingen, wobei wir nicht vergessen dürfen, daß wir es mit der Arbeit des Sekundärmondes, vielleicht sogar des Primärmondes zu tun haben, der die zu Steinkohle gewordenen Ablagerungen der Karbonzeit gebildet hat. Erst nachdem die Flutberge des Tertiärmondes auf die Ruinen der früheren Schichten ihre neuen Sedimente abgelagert hatten, konnte unter deren Last und Druckwärme die Umwandlung in Steinkohle erfolgen, soweit die Braunkohlenlager nicht selbst mit weggeführt waren, wobei noch der lange Zeitraum mitgeholfen hat, der zwischen der Auflösung des Sekundärmondes und der Gebirgsbautätigkeit des Tertiärmondes gelegen hat; dieser wieder sind ja die jetzigen Braunkohlenlager zuzuschreiben, die nach dem Ende unseres Mondes mit Sedimenten bedeckt sein werden, deren Druckwärme sie in Steinkohle überführt, wenn nicht bis dahin der Kohlenhunger der Menschheit alle halbwegs erreichbare Braunkohle bereits abgebaut haben wird.

Wir befinden uns mit der Kohlenforschung wohl darüber in Übereinstimmung, daß zur Zeit des Unterkarbons die Flora der Farne, Leridophyten und ähnliche Arten ihren Höhepunkt erreicht hatte. Aus diesem Grund mußte sich ein ungeheurer Reichtum an Pflanzenmaterial auf der Erde befinden, das teils in lebenden, teils in abgestorbenen Massen vorhanden war. Es wird natürlich auch Moore gegeben haben, die ganz in der Art, wie sie die Anhänger der autochthonen Theorie entwickeln, große Mengen dieses Materials in sich aufgespeichert hatten. Beim Wandern der Flutberge kamen diese Moore auch in die Lage, von der Vereisung ergriffen zu werden, und so fror alles, was in ihnen in schönster Ruhe zugrunde gegangen war, darunter auch die Sporen und andere feinste Pflanzenteile zu großen Komplexen zusammen.

Wenn der Nadirflutberg, mit seinem Ostrand über Mitteleuropa, auf seinem Wege gefrorene Waldmoore aufgehoben und in mehr oder weniger großen Inseln und Schollen - die aber immer noch quadratmeilengroß gewesen sein werden - verdriftet hat, dann werden, selbst wenn von diesen nur Bruchteile übrigbleiben, doch unter günstigen Umständen solche mit abgelagert werden, in denen sich gerade diese so leicht verletzlichen Pflanzenreste befinden und auch solche, die nach vollzogenem Verkohlungsvorgang in den Feinschliffen als Holzkohlenreste erscheinen. In dieser Form befanden sie sich ja in dem Moor ursprünglich noch nicht, sondern sie können auch auf allochthonem Wege erst allmählich dahin umgewandelt worden sein. Eine solche gefrorene Torfscholle - denn weiter war es ja doch nichts - kann also ohne dem Intellekt unnötige Opfer aufzuerlegen, sehr gut ihren Binnenlandinhalt in unversehrter Form dem neuen, dem Meere zuzuschreibenden Kohlenlager einverleibt haben, wo es von neuem mit einfror und dadurch vielleicht noch viel besser als in dem ursprünglichen Sumpf erhalten bleiben konnte.

Der Nadirflutberg rückte dann westlich ab und ließ diese Landstrecken unter dem Eiszeitfrost liegen, bis allmählich der Zenitflutberg von Osten her herankam.

Hätte dieser auf seinem Wege viel Pflanzenmaterial zum Abroden vorgefunden und es bis Mitteleuropa transportieren können, dann hätte er u. U. diese Kohlengebiete mit noch einigen Flözen beschenken können. Das wäre aber ein Zufall, mit dem wir nicht rechnen wollen; um so mehr kann aber gefolgert werden, daß dieser Flutberg bei seinem Herankommen, dann beim Stationärwerden (wir wissen ja, daß dies über Afrika erfolgte) und später beim Abschlich nach Osten Aufbau- und Zerstörungsarbeit leistete, so daß die früher zusammengeschwemmten vegetabilischen Massen hier unter hohem, dort unter niedrigem Deckgebirge ihrer Umwandlung zunächst in Braunkohle entgegen gingen, wobei wir nicht vergessen dürfen, daß wir es mit der Arbeit des Sekundärmondes, vielleicht sogar des Primärmondes zu tun haben, der die zu Steinkohle gewordenen Ablagerungen der Karbonzeit gebildet hat. Erst nachdem die Flutberge des Tertiärmondes auf die Ruinen der früheren Schichten ihre neuen Sedimente abgelagert hatten, konnte unter deren Last und Druckwärme die Umwandlung in Steinkohle erfolgen, soweit die Braunkohlenlager nicht selbst mit weggeführt waren, wobei noch der lange Zeitraum mitgeholfen hat, der zwischen der Auflösung des Sekundärmondes und der Gebirgsbautätigkeit des Tertiärmondes gelegen hat; dieser wieder sind ja die jetzigen Braunkohlenlager zuzuschreiben, die nach dem Ende unseres Mondes mit Sedimenten bedeckt sein werden, deren Druckwärme sie in Steinkohle überführt, wenn nicht bis dahin der Kohlenhunger der Menschheit alle halbwegs erreichbare Braunkohle bereits abgebaut haben wird.

Aus dieser immer noch sehr

lückenhaften Darstellung ergibt sich

das eine, daß wirkliche und scheinbare Autochthonie mit

Allochthonie sich sehr wohl vereinigen lassen und daß die von den

Vertretern der ersten Lehre ins Feld geführten Beweismittel

für die quietistische Moortheorie unter Zuhilfenahme des Eises

ebensogut als Stützen unserer Ansicht verwertet werden

können. Es ist also gar kein Grund vorhanden, diesen Kampf

unter dem Motto: Ich habe recht, daher hast du unrecht, zu verewigen,

sondern es wäre zweckmäßiger, nach

Berührungspunkten zu suchen, die der Entschleierung der

Kohlensphinx besser als Streit und Festlegung auf vorgefaßte

Meinungen dienen.

Wir wollen uns nicht bei

Einzelheiten dieser Beweisführung

aufhalten, sondern noch auf einen Punkt hinweisen, der erwähnt

werden muß, um eine unrichtige Auffassung über die

mögliche Mäßigkeit einer einzelnen Tageslieferung zu

verhüten. Die Mächtigkeit

eines Feldes stellt die Summe der mittleren Querschnitte

aller abbauwürdigen Flöze dar; es ist ein Feld bekannt,

welches 90 Flöze von zusammen 80 m Mächtigkeit besitzt, in

denen die Stärke der Kohle zwischen 0,2 und 3 m wechselt. Es

gibt aber auch Flöze von 6, 12, ja bis zu 16 m Stärke.

Solche können unter keinen Umständen als Niederschlag einer

einzigen Tageslieferung an Kohlenbrühe angesehen werden; man

muß sich vielmehr die Entstehung einer solchen Kohlenlage so

vorstellen, daß sich eine Anzahl Tageslieferungen

übereinanderlagerten, welche nur aus Kohlenbrühe bestanden,

ohne steinige Sinkstoffe zu enthalten. Beim späteren

Ausschmelzen des Eises rückten die Schichten dicht zusammen, eine

geschlossene Masse bildend, die aber bei genauerem Betrachten durch

eine gewisse Spaltbarkeit ihre frühere Schichtenfolge erkennen

läßt.

Gerade das schon mehrfach

erwähnte Kladnoer Revier gibt in bezug

auf Flözverdickungen noch einige interessante Aufschlüsse,

die durch die beiden untern Teile der Fig. II dargestellt sind.

Es leuchtet ohne weiteres ein, daß die beim Ausschmelzen des

Grundeises herabsinkenden Sedimentschichten, in denen sich die zuerst

in gleicher Dicke aufgelagerte Kohlenmasse befindet, auf dieses

plastische Material einen Druck ausüben, der in den Senkungen zu

einem Aufstauen, über den Sätteln aber zu einem Auskeilen der

Masse führen muß. Je nachdem das in und zwischen den

Schwimmstoffen enthaltene Wasser leicht oder schwer einen Ausweg findet

- und das letzte wird in den Mulden öfter eintreten - werden

mehrere Kohlenlagen sich unter Ausscheidung der nach untern fallenden

Sinkstoffe der Zwischenlagen zu stärkeren Flözen vereinigen,

die diesem Revier seinen für den Geologen lange rätselhaften

Charakter gegeben haben. Betrachtet man sein Entstehen aber mit

unseren Augen, indem man die Ablagerungen zuerst auf horizontaler

Inlandseisfläche zur Bildung kommen und sie nach Ausschmelzen des

Eises nach unten sinken läßt, dann ergibt sich die

Anschmiegung des reich gegliederten Flözes an das Relief des

Grundgebirges ganz von selbst und jedenfalls viel glaubhafter, als man

sich die autochthone Bildung von Mooren, die an den Hängen des

Gebirges aufsteigen, denken kann. Hiermit können wir das

Kohlenkapitel schließen und der Hoffnung Ausdruck geben,

daß tieferschürfende Aufklärungen durch Sonderarbeiten

aus beiden Lagern bald gegeben werden mögen.

Dr.-Ing. e. h. H. Voigt

(Quellenschriftauszug: Buch "Eis - ein Weltenbaustoff" von Dr.-Ing. e. h. Heinrich Voigt, 1928, R. Voigtländer Verlag, Leipzig)

Anmerkungen

1) Man glaubt

nämlich an eine tropische Vegetation in hohen Breiten, weil

parallel bis zum Polarkreise viele fossile Fundstücke von Pflanzen

festgestellt worden sind, welche ohne Zweifel dem heißen Klima

angehört haben. Wenn wir aber bedenken, daß die von

Meridian zu Meridian wandernden Flutberge ihre Wellen bis in jene

Breiten trugen und dabei naturgemäß ihre mitgeführten

Schwimmstoffe dem Polarkreis parallel absetzen mußten, so ist es

leicht erklärlich, daß auf diesem Wege auch aus den Tropen

stammende Pflanzenreste dorthin gebracht sein werden, und wir sind

keineswegs gezwungen, nach diesen Fundstücken etwa annehmen zu

müssen, daß das Klima in diesen Breiten jemals - mit

Ausnahme in den Zeiten, in denen bei der Annäherung eines

früheren Mondes und nach seiner Auflösung die Erdachse sich

aufgerichtet hatte - viel anders gewesen sein sollte als jetzt; diese

Frage scheidet vorläufig aus unseren Erörterungen aus.

2) "Eiseinbettung und Versteinerungszeiten" - Verweis. (Anmerkung vom Privatinstitut für Welteislehre)