| Zurück |

Impressum

Datenschutz

Wir

sahen, daß Hörbigers Ansichten über die Entstehung

der Kohlenlager starken Angriffen ausgesetzt waren und müssen mit

gewissem Erstaunen feststellen, daß die auf den gleichen

Grundanschauungen liegenden Behauptungen über Ursprung und Wesen

der Erdölfundstätten nicht dasselbe Schicksal gehabt haben.

Hieraus dürfen wir wohl den Schluß ziehen, daß wir trotz dem zum ersten Male in diese Frage hineingetragenen und als Beweismittel benutzten Hinweis auf die Zusammenarbeit der großen Fluten mit der Eiszeit keine grundsätzliche allgemeine Gegnerschaft gefunden oder noch zu erwarten haben.

Hieraus dürfen wir wohl den Schluß ziehen, daß wir trotz dem zum ersten Male in diese Frage hineingetragenen und als Beweismittel benutzten Hinweis auf die Zusammenarbeit der großen Fluten mit der Eiszeit keine grundsätzliche allgemeine Gegnerschaft gefunden oder noch zu erwarten haben.

In früheren Jahren hat die

Ansicht geherrscht, daß das, was

man unter Petroleum versteht, dadurch entstanden sei, daß

während des Verkohlungsvorganges der Pflanzenreste unterirdische

Wasseradern Zutritt zu den Ablagerungsstätten fanden, die in

Verbindung mit thermochemischen Zersetzungen eine teilweise Umwandlung

des Materials herbeiführten. Daneben gab es auch schon eine

andere, nach welcher die Erdöle - Kohlenwasserstoffe von

verschiedenster Zusammensetzung - und die ihnen verwandten Stoffe

tierischer Herkunft seien.

Später haben Höfer und Engler die tierische Herkunft des Petroleums fest begründet, und seit es 1889 Engler sogar gelungen ist, durch Destillation tierischer Fettstoffe bei einer Temperatur von mindestens 350° unter einem außerordentlich hohen Druck künstliches Petroleum zu erzeugen, sind keine ernsten Zweifel gegen die zweite Hypothese mehr ausgesprochen worden. Allerdings hat Potonié, der als Anhänger der Lyellschen quietistischen geologischen Lehrmeinung auch Anhänger der autochthonen Steinkohlenentstehung ist, behauptet, daß man das Vorkommen des Petroleums sowohl aus rein pflanzlichen Bestandteilen, als auch seine Mächtigkeit dadurch nachweisen könne, daß aus den großen Mengen Faulschlamm, entstanden durch untergegangene und von erdigen Bestandteilen überdeckte Generationen kleinster Lebewesen der Teiche und seichten Seen, die Grundstoffe sich unschwer bilden konnten. Es fehlt nur der Nachweis, daß dieser Fäulnisprozeß, der sich zuerst unter Wasser und dann unter einer Bedeckung von dünnen Erdschichten vollzog, nach Jahrzehntausenden den Ausgangspunkt für eine noch später einsetzende Petroleumentstehung bilden könne. Die Wahrscheinlichkeit fehlt, denn ohne ein konservierendes Mittel könnte doch wohl nur ein hochwertiger Humus entstehen.

Andere Forscher und mit ihnen Dannenberg (Geologie der Steinkohlenlager) halten die Humussäuren für ausreichend, um die Zersetzung zu verhindern. Letzterer sagt: "Der sonst bei normaler Temperatur, d.h. nicht unter dem Gefrierpunkt und bei Zutritt der Luft eintretende Zerfall wird hintangehalten durch die Gegenwart von Humussäuren." Das Gefühl sagt also auch diesem Forscher, daß doch das Eis das einfachste und beste Konservierungsmittel wäre, wenn man es haben könnte. Man hatte es aber bisher nicht, und da doch irgend etwas die Konservierung bewirkt haben muß, so griff man als Hilfsmittel zur Humussäure. Bis zu einem gewissen Grade mag sie fäulnisverhütend wirken, sie kann aber nicht in den Mengen zur Verfügung gestanden haben, wie das Eis, welches in der Eiszeit im Überfluß vorhanden war. Wenn es daher fast überflüssig erscheint, noch besonders darauf hinzuweisen, daß, vielleicht abgesehen von einzelnen kleinen lokalen Fundorten die wirklichen großen Petroleumfundstellen ohne Eis ebenso unmöglich sein dürften wie die Kohlenlager, so ist die Darstellung, die Hörbiger vom Zustandekommen der Petroleumfelder gibt, doch so reizvoll und überzeugend, daß wir sie allein aus diesem Grunde nicht übergehen möchten (1). Wer sich bereits mit der Entstehung der Sedimentgebirge vertraut gemacht und von der Richtigkeit des Aufbaues der Kohlenflöze in unserem Sinne überzeugt hat, wird schon fühlen, nach welcher Richtung die glazialkosmogonische Erklärung auch dieser geologischen Erscheinung sich bewegen wird.

Später haben Höfer und Engler die tierische Herkunft des Petroleums fest begründet, und seit es 1889 Engler sogar gelungen ist, durch Destillation tierischer Fettstoffe bei einer Temperatur von mindestens 350° unter einem außerordentlich hohen Druck künstliches Petroleum zu erzeugen, sind keine ernsten Zweifel gegen die zweite Hypothese mehr ausgesprochen worden. Allerdings hat Potonié, der als Anhänger der Lyellschen quietistischen geologischen Lehrmeinung auch Anhänger der autochthonen Steinkohlenentstehung ist, behauptet, daß man das Vorkommen des Petroleums sowohl aus rein pflanzlichen Bestandteilen, als auch seine Mächtigkeit dadurch nachweisen könne, daß aus den großen Mengen Faulschlamm, entstanden durch untergegangene und von erdigen Bestandteilen überdeckte Generationen kleinster Lebewesen der Teiche und seichten Seen, die Grundstoffe sich unschwer bilden konnten. Es fehlt nur der Nachweis, daß dieser Fäulnisprozeß, der sich zuerst unter Wasser und dann unter einer Bedeckung von dünnen Erdschichten vollzog, nach Jahrzehntausenden den Ausgangspunkt für eine noch später einsetzende Petroleumentstehung bilden könne. Die Wahrscheinlichkeit fehlt, denn ohne ein konservierendes Mittel könnte doch wohl nur ein hochwertiger Humus entstehen.

Andere Forscher und mit ihnen Dannenberg (Geologie der Steinkohlenlager) halten die Humussäuren für ausreichend, um die Zersetzung zu verhindern. Letzterer sagt: "Der sonst bei normaler Temperatur, d.h. nicht unter dem Gefrierpunkt und bei Zutritt der Luft eintretende Zerfall wird hintangehalten durch die Gegenwart von Humussäuren." Das Gefühl sagt also auch diesem Forscher, daß doch das Eis das einfachste und beste Konservierungsmittel wäre, wenn man es haben könnte. Man hatte es aber bisher nicht, und da doch irgend etwas die Konservierung bewirkt haben muß, so griff man als Hilfsmittel zur Humussäure. Bis zu einem gewissen Grade mag sie fäulnisverhütend wirken, sie kann aber nicht in den Mengen zur Verfügung gestanden haben, wie das Eis, welches in der Eiszeit im Überfluß vorhanden war. Wenn es daher fast überflüssig erscheint, noch besonders darauf hinzuweisen, daß, vielleicht abgesehen von einzelnen kleinen lokalen Fundorten die wirklichen großen Petroleumfundstellen ohne Eis ebenso unmöglich sein dürften wie die Kohlenlager, so ist die Darstellung, die Hörbiger vom Zustandekommen der Petroleumfelder gibt, doch so reizvoll und überzeugend, daß wir sie allein aus diesem Grunde nicht übergehen möchten (1). Wer sich bereits mit der Entstehung der Sedimentgebirge vertraut gemacht und von der Richtigkeit des Aufbaues der Kohlenflöze in unserem Sinne überzeugt hat, wird schon fühlen, nach welcher Richtung die glazialkosmogonische Erklärung auch dieser geologischen Erscheinung sich bewegen wird.

In den unendlich langen

Zeiträumen, die zwischen einer

Mondauflösung und der Annäherung eines neuen Mondes lagen,

hatte die Fauna der Erde Zeit und Gelegenheit, ihre Arten in jeder

Beziehung zu entwickeln, und wie wir aus dem damaligen Vorhandensein

der Riesenreptilien, der gewaltigen Saurier und verwandten

Geschöpfe schließen können, muß auch das Meer

eine unglaubliche Menge großer und kleiner Tiere beherbergt

haben, bis außergewöhnliche Umstände der Tierwelt den

Aufenthalt im Meere unmöglich machten. Wir gehen in die Zeit

zurück, in denen die Flutberge anwuchsen und das Meerwasser

getrübt war von aufgewühlten Grundbestandteilen und

weggeschwemmten Partien der Ebbegebiete. Ebenso wie Landtiere,

denen verpestete Luft das Atmen an einem Ort erschwert, reinere Luft

aufsuchen, mußten auch die Meeresbewohner reineren Gewässern

zustreben, in denen die Atmungswerkzeuge ihren Dienst in gewohnter

Weise leisten konnten. Wenn auch die stärkeren Tiere die

Verunreinigung des Wassers zunächst noch weniger empfinden

mochten, so litten sie doch sicher Mangel an Nahrung, der durch Flucht

des kleineren Getiers bereits entstanden war, so daß auch sie

neue Jagdgründe aufsuchten. Wenn man die Bewegungen der

Flutberge verfolgt, so findet man, daß an vielen Stellen der Erde

gewissermaßen Einfallspforten für eine flüchtende

Meerestiermenge vorhanden sind; in Amerika ist es vornehmlich der

mexikanische Busen, dessen angrenzende Landgebiete sowohl vom

Atlantischen wie vom Stillen Ozean aus mit Wasser

überschüttet werden konnten, auf der alten Welt spielt das

Mittelmeer eine ähnliche Rolle, denn es konnte vom Atlantischen

wie vom Indischen Ozean aus erreicht werden, wenn die Fluten über

Kleinasien nach dem Schwarzen und Kaspischen Meere hinüberschlagen

können. Das gleiche wird zu andern Zeiten vom Atlantischen

Ozean der Fall sein und der ständige Nachschub drängte die

Bestände der Meerbewohner immer weiter in der jeweils herrschenden

Richtung vorwärts. So wurde auch das Mittelmeer als

Aufenthalt für die Tiere ungeeigneter, und die Fluten trieben die

lebenden Exemplare in der Richtung des Schwarzen Meeres und in die

südrussischen Gebieter weiter; alles tote und dem Verenden nahe

Material aber wurde in den Ebbegebieten am Fuß von Gebirgen, z.B.

der Karpathen, des Kaukasus abgesetzt, wo es unter der Einwirkung der

Eiszeitkälte gefrieren mußte. Die Flut brachte neue

große Massen heran, und die zusammenfrierenden Fischkadaver

wuchsen zu Bergen an, bis schließlich alles unter Schichten von

Kalk-, Schiefer- und anderem Sedimentgestein begraben wurde, welche

natürlich auch gefroren. Dadurch aber waren die der

Zersetzung unterworfenen organischen Stoffe gegen alle schädlichen

Einflüsse völlig geschützt, so daß sie auf

unbestimmbar lange Zeiten ihrem Schicksal überlassen werden

konnten. Eine Verwesung war ausgeschlossen. Mit der Zeit

ergaben sich jedoch Bedingungen, unter denen eine Umwandlung in

Petroleum vor sich gehen mußte. Diese Möglichkeit fand

sich, als die Höhe der aufgebauten Sedimentschichten so weit

zugenommen hatte, daß sich ihr Druck in Wärme umsetzen

konnte. Diese Behauptung dürfte Veranlassung zu einer

Bemerkung bieten, die bereits in dem Kohlenabschnitt (Entstehung

der Kohlenlager) am Platze gewesen wäre.

Man kann die Frage stellen, ob es möglich sein dürfte, den Flutbergen die Fähigkeit zuzubilligen, Sedimentlagen in 5000 m und mehr Höhe aufschichten zu können, und ein Zweifel hieran könnte berechtigt erscheinen, solange man sich nicht von der Vorstellung frei machen kann, daß in jenen Zeiten Meer und Land ähnlich wie heute dagelegen hätten. Bedenkt man aber die so ganz andere Verteilung von Wasser und Land und zieht dabei in Betracht, daß die Höhe der Sedimentschichten nicht die Arbeit eines einzelnen Flutbergsvorüberganges ist, sondern daß bis jetzt sicher 4 Monde daran tätig gewesen sind, so erscheint die Sache schon weniger problematisch. Hierzu kommt, daß jede Gebirgsbauperiode sich aus zwei Abschnitten zusammensetzt und daß über die Gebiete, die ein Nadirflutberg bis zur Grenze seiner Leistungsfähigkeit mit Sedimenten bedeckt hat, der Zenitberg ebenfalls noch einmal in Tätigkeit tritt und infolge seiner größeren Höhe eine zusätzliche Aufbauarbeit auf die bereits daliegenden Schichten leisten kann; mit der größeren Höhe wächst aber auch die Stoßkraft des in Bewegung befindlichen Wassers, sich über weite Flächen hinwälzen oder im Wege stehende Widerstände überschreiten zu können, was nicht übersehen werden darf. Wer imstande ist, diese Vorgänge plastisch nachfühlen zu können, wird kaum im Zweifel befangen bleiben können, ob die Flutberge eine solche Arbeit zu leisten imstande sein werden, im Gegenteil, diese Vorstellung wird sicher leichter zu gewinnen sein, als die, daß derartige Schichten Flußablagerungen (und stammten sie von viel ungeheureren Strömen wie wir sie heute kennen) sein können.

Man kann die Frage stellen, ob es möglich sein dürfte, den Flutbergen die Fähigkeit zuzubilligen, Sedimentlagen in 5000 m und mehr Höhe aufschichten zu können, und ein Zweifel hieran könnte berechtigt erscheinen, solange man sich nicht von der Vorstellung frei machen kann, daß in jenen Zeiten Meer und Land ähnlich wie heute dagelegen hätten. Bedenkt man aber die so ganz andere Verteilung von Wasser und Land und zieht dabei in Betracht, daß die Höhe der Sedimentschichten nicht die Arbeit eines einzelnen Flutbergsvorüberganges ist, sondern daß bis jetzt sicher 4 Monde daran tätig gewesen sind, so erscheint die Sache schon weniger problematisch. Hierzu kommt, daß jede Gebirgsbauperiode sich aus zwei Abschnitten zusammensetzt und daß über die Gebiete, die ein Nadirflutberg bis zur Grenze seiner Leistungsfähigkeit mit Sedimenten bedeckt hat, der Zenitberg ebenfalls noch einmal in Tätigkeit tritt und infolge seiner größeren Höhe eine zusätzliche Aufbauarbeit auf die bereits daliegenden Schichten leisten kann; mit der größeren Höhe wächst aber auch die Stoßkraft des in Bewegung befindlichen Wassers, sich über weite Flächen hinwälzen oder im Wege stehende Widerstände überschreiten zu können, was nicht übersehen werden darf. Wer imstande ist, diese Vorgänge plastisch nachfühlen zu können, wird kaum im Zweifel befangen bleiben können, ob die Flutberge eine solche Arbeit zu leisten imstande sein werden, im Gegenteil, diese Vorstellung wird sicher leichter zu gewinnen sein, als die, daß derartige Schichten Flußablagerungen (und stammten sie von viel ungeheureren Strömen wie wir sie heute kennen) sein können.

Die Last der aufgelagerten

Deckgebirgsschichten allein genügt aber

nicht zur Erzeugung der Temperaturen, welche für den

Umwandlungsprozeß nötig sind, wohl aber können diese

erreicht werden, wenn sich zu dem Druck auch die Bewegung gesellt; hier

möge eine kleine Betrachtung eingefügt werden, aus der

hervorgehen wird, daß es nicht schwierig ist, Wärmemengen,

wie sie zur Verkohlung der pflanzlichen und zur Destillation der

tierischen Rohstoffanhäufungen nötig sind und auch bei der

Entstehung der Sedimentgebirge und Kohlenlager auftreten, auf

rechnerischem Wege zu ermitteln. Wir wenden dabei das mechanische

Gesetz an, daß "Druck mal Weg

gleich ist der geleisteten Arbeit" und berücksichtigen

ferner, daß durch die Arbeit von 424 mkg eine sogenannte

große Kalorie, d.i. eine Wärmemenge erzeugt wird, durch die

man 1 Liter Wasser von 1 kg Gewicht von 0° auf 1° C

erwärmen kann.

Nehmen wir das Gewicht von 1 cbm Gestein zu 2500 kg an und denken uns eine Gesteinshöhe von 3000 m über dem zu Kohle werdenden Material, so drückt das Gebirge mit 7 500 000 kg auf das Quadratmeter dieser Masse; war diese im gefrorenen Zustande 21 m stark, und wurde sie unter dem Druck auf 1 m zusammengepreßt, so hat sich das Gestein um 20 m nach unten bewegt und dabei eine Arbeit von 7 500 000 x 20 = 150 000 000 m/kg geleistet, deren Wärmeäquivalent 150 000 000 / 424 = 354 000 Kalorien beträgt. Es wären also in 1 cbm der späteren Kohle diese Wärmemengen angehäuft worden, wenn das Zusammendrücken sich so schnell abgespielt hätte, daß keine Wärmeverluste durch Ableitung entstanden wären. Einen 100%igen Energieumsatz gibt es aber in der Praxis nicht. Es soll deshalb nur mit der Hälfte gerechnet werden.

Wenn wir das spezifische Gewicht der Kohle = 1,25 und ihre spezifische Wärme = 0,2 setzen, erhalten wir für den Fall absoluter Wärmeisolation als Temperatur jedes Kubikmeters der entstehenden Kohle rund

Nehmen wir das Gewicht von 1 cbm Gestein zu 2500 kg an und denken uns eine Gesteinshöhe von 3000 m über dem zu Kohle werdenden Material, so drückt das Gebirge mit 7 500 000 kg auf das Quadratmeter dieser Masse; war diese im gefrorenen Zustande 21 m stark, und wurde sie unter dem Druck auf 1 m zusammengepreßt, so hat sich das Gestein um 20 m nach unten bewegt und dabei eine Arbeit von 7 500 000 x 20 = 150 000 000 m/kg geleistet, deren Wärmeäquivalent 150 000 000 / 424 = 354 000 Kalorien beträgt. Es wären also in 1 cbm der späteren Kohle diese Wärmemengen angehäuft worden, wenn das Zusammendrücken sich so schnell abgespielt hätte, daß keine Wärmeverluste durch Ableitung entstanden wären. Einen 100%igen Energieumsatz gibt es aber in der Praxis nicht. Es soll deshalb nur mit der Hälfte gerechnet werden.

Wenn wir das spezifische Gewicht der Kohle = 1,25 und ihre spezifische Wärme = 0,2 setzen, erhalten wir für den Fall absoluter Wärmeisolation als Temperatur jedes Kubikmeters der entstehenden Kohle rund

175 000

------------------- = 700° C.

1000 x 1,25 x 0,2

------------------- = 700° C.

1000 x 1,25 x 0,2

Mit Rücksicht auf die

Wärmeverluste setzen wir auch hier den

halben Wert ein, so daß wir eine wirklich verfügbare

Temperatur von 250-360° C erhalten.

Das wäre die Temperatur an der tiefsten Stelle; sie kann noch etwas ansteigen durch thermochemische Vorgänge bei der Destillation und auch durch Beeinflussung durch die Eigenwärme des Erdinnern. In höher gelegenen Schichtungen werden sich naturgemäß andere Temperaturen zeigen, und so werden wir je nach der örtlichen Beschaffenheit der Erdrinde hier diese, dort andere, sicher aber alle möglichen Wärmegrade von 50-400° C erwarten können, die zur Herstellung der verschiedenen Produkte ausreichend sind. Das Wesentliche aber ist, daß wir diese Temperaturen auf natürlichem Wege als ein Umwandlungsprodukt mechanischer Arbeit erhalten, und daß wir trotz der starken Kälte der Eiszeit mit dieser gewissermaßen auf kaltem Wege gewonnenen Wärme dieselben Resultate erreichen wie mit künstlich erzeugten Hitzegraden. "Erhitzt man Holz in geschlossenen Eisenröhren, so erhält man bei 200-280° eine Holzkohle, bei 300° eine der Steinkohle ähnliche Masse, die bei 400° anthrazitartig wird", so heißt es in Meyers Konversationslexikon, und hiermit glauben wir so viel sicheren Boden unter den Füßen zu haben, daß wir sagen dürfen, unsere Erklärung über die Entstehung des Verkohlungsvorganges verdiene bedeutend mehr Glauben als die anderer Forscher, die, weil sie nicht wissen, woher sie die zur Verkohlung nötige Temperatur nehmen können, von dieser ganz absehen und einer Mikrobenart die Verkohlung übertragen. Daß sich in der Kohlensuppe Mikroben befanden, ist sicher; ebenso sicher aber dürfte sein, daß diese mit einfroren und später bei der Erhitzung mit herausdestilliert wurden, ohne das mindeste zum Verkohlungsvorgang beigetragen zu haben.

Das wäre die Temperatur an der tiefsten Stelle; sie kann noch etwas ansteigen durch thermochemische Vorgänge bei der Destillation und auch durch Beeinflussung durch die Eigenwärme des Erdinnern. In höher gelegenen Schichtungen werden sich naturgemäß andere Temperaturen zeigen, und so werden wir je nach der örtlichen Beschaffenheit der Erdrinde hier diese, dort andere, sicher aber alle möglichen Wärmegrade von 50-400° C erwarten können, die zur Herstellung der verschiedenen Produkte ausreichend sind. Das Wesentliche aber ist, daß wir diese Temperaturen auf natürlichem Wege als ein Umwandlungsprodukt mechanischer Arbeit erhalten, und daß wir trotz der starken Kälte der Eiszeit mit dieser gewissermaßen auf kaltem Wege gewonnenen Wärme dieselben Resultate erreichen wie mit künstlich erzeugten Hitzegraden. "Erhitzt man Holz in geschlossenen Eisenröhren, so erhält man bei 200-280° eine Holzkohle, bei 300° eine der Steinkohle ähnliche Masse, die bei 400° anthrazitartig wird", so heißt es in Meyers Konversationslexikon, und hiermit glauben wir so viel sicheren Boden unter den Füßen zu haben, daß wir sagen dürfen, unsere Erklärung über die Entstehung des Verkohlungsvorganges verdiene bedeutend mehr Glauben als die anderer Forscher, die, weil sie nicht wissen, woher sie die zur Verkohlung nötige Temperatur nehmen können, von dieser ganz absehen und einer Mikrobenart die Verkohlung übertragen. Daß sich in der Kohlensuppe Mikroben befanden, ist sicher; ebenso sicher aber dürfte sein, daß diese mit einfroren und später bei der Erhitzung mit herausdestilliert wurden, ohne das mindeste zum Verkohlungsvorgang beigetragen zu haben.

Der Vorgang wird sich in

ähnlicher Weise abrollen, wenn die durch

Kompression erzeugte Wärme statt auf pflanzliche Reste auf

Anhäufungen toter Meerestiere einwirkt. Über das

Petroleum und andere Erdöle sagt Meyer: "Allgemein liefern die oberen Erdschichten

dickflüssigere, schwerere Öle als die tieferen, vielleicht

aus dem Grunde, weil aus jenen die flüchtigen Bestandteile der

Erdöle durch Verdunstung entwichen sind. Manche Erdöle

enthalten kein Gas, andere aber liefern schon bei 6°

entzündliche Dämpfe und die meisten beginnen bei 40 bis

50° zu sieden. Bei fortgesetztem Erhitzen steigt der

Siedepunkt ständig, und die letzten flüchtigen Bestandteile

des Erdöls verdampfen erst bei 400°. Zuletzt verbleibt

ein pechartiger, kohliger Rückstand." Den

verschiedenen Graden der Verflüchtigung und Verdampfbarkeit der

Kohlenwasserstoffe vom Sumpfgas bis zum Asphalt entsprechen

natürlich ebenso viele verschiedene Destillations-, Kondensations-

und Verdickungstemperaturen und Drücke. Es kommen noch die

stufenweise erfolgenden Druck- und Temperaturanstiege durch die

schrittweise Höhenzunahme der Ablagerungsmassen der herankommenden

Flutberge hinzu, womit die verschiedensten Grade für die

Kondensation und Aussortierung der Destillationsprodukte im

Zusammenhang stehen werden. Das wird vollständig klar

werden, wenn wir uns vorstellen, daß die Einbettung der

organischen Massen, aus denen viele amerikanische Petroleumlager

entstanden, ja durch den Sekundärmond erfolgte, dessen Flutberge

auch die ersten Deckgebirge lieferten, die dann später durch die

Sedimente des zur Auflösung gelangten Tertiärmondes

erhöht wurden und hierdurch eine neue Wärmestufe im Innern

der Schichten erzeugten; junge und weniger tief liegende

Lagerstätten sind wohl auf den Tertiärmond

zurückzuführen, woraus sich auch die vielfach so verschiedene

Art und Zusammensetzung der Erdöle ergeben.

Wenn wir das Englersche

Experiment der künstlichen Herstellung des

Petroleums ins Große übertragen wollen, finden wir un

unserer Darstellung des Vorganges eigentlich alles vereinigt, was zum

Gelingen des Versuches beitragen muß: Anhäufung,

Konservierung und Einbettung großer Massen Rohmaterial an den

verschiedensten Orten, Trockendestillation, und wenn während der

Destillation Schmelzwasser aus benachbarten Gebieten dazutreten sollte,

Halbnaß- und Naßdestillation bei den verschiedensten

Temperaturen. Schließlich haben wir in den höheren

Schichten geeignete Kondensationsgelegenheiten und in karstartigen

Höhlen die Ansammlungsräume für das fertige Produkt der

Erstlingsdestillation, welche eine ausgedehnte örtliche und

zeitliche Sortierung ergeben wird. Am weitesten vom

Destillationsort entfernt werden sich die zuerst gebildeten Dämpfe

und Ölgase kondensieren, indem sie sich bis in die kühlsten

erreichbaren Gegenden verziehen werden; die schweren erdwachsartigen

Produkte dagegen werden in der Nähe des Entstehungsortes zu finden

sein.

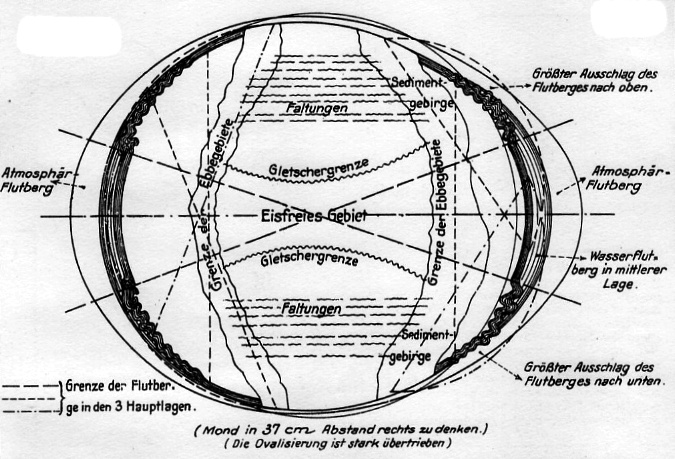

Nun müssen aber zwei Destillationsperioden auseinandergehalten werden: Die erste setzte nach der Einbettung der Tierkörper im frosterstarrten Zustande ein, sobald die Sedimentschichten eine solche Höhe erreicht hatten, daß eine Kompression der tiefen Lagen und ein Ausschmelzen des Eises erfolgen konnte, wodurch eine Bewegung dieser Schichten eingeleitet und die dabei geleistete mechanische Arbeit in Wärme umgewandelt wurde. Nachdem aber alles Material auf eine gewisse Stufe zusammengepreßt und eine Weiterbewegung der Massen unmöglich war, hörte auch die Neuerzeugung von Wärme auf, so daß der Destillationsprozeß zum Stillstand kam. Als aber in den späteren Stadien der Mondannäherung die seismischen Erschütterungen der Erdrinde immer kräftiger wurden und die Kugelgestalt der festen Erdrinde unter der Anziehung des Mondes sich mehr und mehr zur theoretischen Eiform im Sinne der Fig. I auszog, traten, da sowohl die Spitze als auch der Stumpf dieses Eies mit dem Monde zu wandern bestrebt waren, durch die Reibung der zusammenbrechenden und sich gegenseitig zermalmenden und pressenden Gebirgsbruchstücke bedeutende Wärmemengen auf.

Nun müssen aber zwei Destillationsperioden auseinandergehalten werden: Die erste setzte nach der Einbettung der Tierkörper im frosterstarrten Zustande ein, sobald die Sedimentschichten eine solche Höhe erreicht hatten, daß eine Kompression der tiefen Lagen und ein Ausschmelzen des Eises erfolgen konnte, wodurch eine Bewegung dieser Schichten eingeleitet und die dabei geleistete mechanische Arbeit in Wärme umgewandelt wurde. Nachdem aber alles Material auf eine gewisse Stufe zusammengepreßt und eine Weiterbewegung der Massen unmöglich war, hörte auch die Neuerzeugung von Wärme auf, so daß der Destillationsprozeß zum Stillstand kam. Als aber in den späteren Stadien der Mondannäherung die seismischen Erschütterungen der Erdrinde immer kräftiger wurden und die Kugelgestalt der festen Erdrinde unter der Anziehung des Mondes sich mehr und mehr zur theoretischen Eiform im Sinne der Fig. I auszog, traten, da sowohl die Spitze als auch der Stumpf dieses Eies mit dem Monde zu wandern bestrebt waren, durch die Reibung der zusammenbrechenden und sich gegenseitig zermalmenden und pressenden Gebirgsbruchstücke bedeutende Wärmemengen auf.

(Bildquelle/-text: Atlas "Eis - ein

Weltenbaustoff" von

Dr. H. Voigt, 1928, R. Voigtländer Verlag, Leipzig)

Fig. I: In einem Abschnitt von 7 Erdradien hat der Mond keine Umlaufbewegung mehr um die Erde, er hält sich über einem bestimmten Meridian und vollführt nur noch eine täglich einmal auf- und absteigende Bewegung zwischen seinen zu Punkten zusammengeschrumpften Wendekreisen. Die Flut erzeugenden Kräfte beeinflussen sowohl die feste Erdrinde als auch den Wasser- und Luftozean. Der Luftmantel wird eiförmig ausgezogen und da der Luftvorrat beschränkt ist, kann die am Eispitz und Eistumpf sich bildende Ansammlung nur durch Luftverarmung an den Polen, sowie am Äquator selbst ermöglicht werden. Diese hat hier einen Temperaturrückgang zur Folge, sodaß eine weitreichende Vereisung der Erdoberfläche eintritt. Zwischen den beiden Flutbergen liegen von Pol zu Pol reichende, vom Wasser nicht erreichte trockene Gebiete, welche bis unter die Wendekreise hinab mit Eis bedeckt werden (Eiszeit). Die Grenzen zwischen dem Eis und dem während der Flutperioden vom Wasser bespültem Erdboden bilden die Ebbegebiete. Auf ihnen lagert sich das von den Flutbergen herangetragene, aus zertrümmertem Felsgestein bestehende Material ab; es gefriert nach dem jedesmaligen Rückgang des Wassers und bildet eine neue feste Unterlage für das mit der nächsten Flut ankommende Material (Aufbau der Sedimentgebirge). Die Wellenlinien der Erdkruste deuten in stark vergrößerter Form die Bewegungen an, die die obersten Erdschichten unter den Flutkräften des auf- und abpendelnden Mondes ausführen mußten, vornehmlich in den Breiten, wo diese Kräfte nahezu

tangential wirken, also zwischen plusminus 40 und 50 Grad.

Fig. I: In einem Abschnitt von 7 Erdradien hat der Mond keine Umlaufbewegung mehr um die Erde, er hält sich über einem bestimmten Meridian und vollführt nur noch eine täglich einmal auf- und absteigende Bewegung zwischen seinen zu Punkten zusammengeschrumpften Wendekreisen. Die Flut erzeugenden Kräfte beeinflussen sowohl die feste Erdrinde als auch den Wasser- und Luftozean. Der Luftmantel wird eiförmig ausgezogen und da der Luftvorrat beschränkt ist, kann die am Eispitz und Eistumpf sich bildende Ansammlung nur durch Luftverarmung an den Polen, sowie am Äquator selbst ermöglicht werden. Diese hat hier einen Temperaturrückgang zur Folge, sodaß eine weitreichende Vereisung der Erdoberfläche eintritt. Zwischen den beiden Flutbergen liegen von Pol zu Pol reichende, vom Wasser nicht erreichte trockene Gebiete, welche bis unter die Wendekreise hinab mit Eis bedeckt werden (Eiszeit). Die Grenzen zwischen dem Eis und dem während der Flutperioden vom Wasser bespültem Erdboden bilden die Ebbegebiete. Auf ihnen lagert sich das von den Flutbergen herangetragene, aus zertrümmertem Felsgestein bestehende Material ab; es gefriert nach dem jedesmaligen Rückgang des Wassers und bildet eine neue feste Unterlage für das mit der nächsten Flut ankommende Material (Aufbau der Sedimentgebirge). Die Wellenlinien der Erdkruste deuten in stark vergrößerter Form die Bewegungen an, die die obersten Erdschichten unter den Flutkräften des auf- und abpendelnden Mondes ausführen mußten, vornehmlich in den Breiten, wo diese Kräfte nahezu

tangential wirken, also zwischen plusminus 40 und 50 Grad.

Nebenbei quollen auch durch die

Gesteinsspalten Magma und heiße

Glutgase aus dem Erdinnern empor, so daß alle in der Nähe

solcher Hitzeherde befindlichen Ansammlungen der

Erstlingsdestillationen selbstverständlich einer Nachdestillation

unterworfen wurden. Die leichter zu verflüchtigenden Stoffe

gingen hierbei vielleicht ganz verloren, während von den

schwereren Stoffen diejenigen erhalten blieben, welche sich in Spalten

und Höhlungen sammeln und nachdem infolge der Mondauflösung

die Erschütterungen, Magmaausbrüche und die letzten Zuckungen

der Erdrinde bei ihrem Zurückgehen in die Kugelgestalt

überstanden waren, bei allmählicher Abkühlung wieder

kondensieren konnten. So erklärt sich ohne jeden Zwang die

Tatsache, daß oft in geringeren Tiefen, in denen man die

leichtesten Öle vermuten sollte, gerade die schwersten sich

vorfinden; es sind offenbar die Restbestände der Produkte, die

sich schon bei der ersten Destillation bildeten und hier sammelten, aus

denen aber bei der letzten Destillation die leichteren zum zweiten Male

abgeschieden wurden, die dann entweder an anderen Stellen

niedergeschlagen wurden oder auch verschwinden konnten.

Es lassen sich aber auch noch

andere Erscheinungen erklären, wenn

wir im streng logischen Gedankenzusammenhang mit der

glazialkosmogonischen Auffassung bleiben. Wir wissen, daß

bei allen Sedimentbildungen Sortierungen des Materials in der

vertikalen und horizontalen Richtung erwartet werden müssen.

Die vertikalen erfolgen in der Weise, daß das schwerste Material schnell nach unten sinken wird, wobei auch schon eine gewisse Sortierung dem Gewichte nach erfolgt, und die leichten Stoffe von der Welle weiter in die Ebbegebiete getragen werden, wo sie, falls sie kein Hindernis auf ihrem Wege finden, horizontal und immer leichter gegen schweres Material weiter hinausgetragen, abgesetzt werden. In diesem Sinne ist es einleuchtend, daß die Kadaver von Sauriern, größeren Fischen u. dgl. schneller zu Boden sanken als beispielsweise Armfüßer und Quallen. Nun sind aber leere Tierschalen leichter als solche, in denen sich noch die Tiere befinden, deshalb konnten jene vom Wasser weiter in das Land hineingeworfen werden als diese, wobei immer wieder daran festgehalten werden muß, daß die Flutberge, um die es sich bei dieser Vorstellung handelt, hundertmal höher und gewaltiger als unsere größten Springfluten waren. Aus dieser Horizontalsortierung des Rohmaterials ergibt sich nun, daß Öle, die aus den Resten großer Meerestiere stammen, anders zusammengesetzt sein werden als solche, die sich aus Lagern von Weichtieren gebildet haben, woraus sich die nach den Fundorten verschiedenen Qualitäten zum Teil erklären.

Die Unterscheidung von Ablagerungen toter Weichtiere und leerer Schalen aber führt uns noch zu einer Erklärung des Umstandes, daß wir oft Fischreste führende, bituminöse Schiefer und tierreiche Stinkkalke - also eigentlich die richtigen Muttergesteine für Petroleum - antreffen, die heute ärmer an Öl sind als benachbarte versteinerungslose Tone und Sande. Für diese Erscheinung gibt es zwei Möglichkeiten. Die tierreichen Kalke können eine alte Bank leerer Schalen sein, aus denen sich niemals Petroleum bilden konnte. Sie können aber auch eine Ablagerung ans Land geworfener lebender Schaltiere sein, vielleicht vermischt mit kleinen Fischen und anderem Getier, so daß die Vorbedingung zur Bildung einer kleinen Erdöllagerstätte geschaffen war. Bildete sich nun einmal unter oder neben dieser Anhäufung bei der beschriebenen Zertrümmerung der Erdrinde ein Spalt, aus dem genügende Magmahitze ausstrahlen konnte, so mußte alles zersetzbare Material naturgemäß zur Destillation gelangen. Da eine solche Erwärmung aber nur lokaler Natur war, so ist es wohl denkbar, daß die erzeugten Dämpfe sich in den kühleren, benachbarten Sand- und Tonschlammassen kondensieren konnten und diese dadurch ölführend (bituminös) machten, während aus den das Rohmaterial selbst führenden Schichten gerade diese Produkte verschwanden.

Die vertikalen erfolgen in der Weise, daß das schwerste Material schnell nach unten sinken wird, wobei auch schon eine gewisse Sortierung dem Gewichte nach erfolgt, und die leichten Stoffe von der Welle weiter in die Ebbegebiete getragen werden, wo sie, falls sie kein Hindernis auf ihrem Wege finden, horizontal und immer leichter gegen schweres Material weiter hinausgetragen, abgesetzt werden. In diesem Sinne ist es einleuchtend, daß die Kadaver von Sauriern, größeren Fischen u. dgl. schneller zu Boden sanken als beispielsweise Armfüßer und Quallen. Nun sind aber leere Tierschalen leichter als solche, in denen sich noch die Tiere befinden, deshalb konnten jene vom Wasser weiter in das Land hineingeworfen werden als diese, wobei immer wieder daran festgehalten werden muß, daß die Flutberge, um die es sich bei dieser Vorstellung handelt, hundertmal höher und gewaltiger als unsere größten Springfluten waren. Aus dieser Horizontalsortierung des Rohmaterials ergibt sich nun, daß Öle, die aus den Resten großer Meerestiere stammen, anders zusammengesetzt sein werden als solche, die sich aus Lagern von Weichtieren gebildet haben, woraus sich die nach den Fundorten verschiedenen Qualitäten zum Teil erklären.

Die Unterscheidung von Ablagerungen toter Weichtiere und leerer Schalen aber führt uns noch zu einer Erklärung des Umstandes, daß wir oft Fischreste führende, bituminöse Schiefer und tierreiche Stinkkalke - also eigentlich die richtigen Muttergesteine für Petroleum - antreffen, die heute ärmer an Öl sind als benachbarte versteinerungslose Tone und Sande. Für diese Erscheinung gibt es zwei Möglichkeiten. Die tierreichen Kalke können eine alte Bank leerer Schalen sein, aus denen sich niemals Petroleum bilden konnte. Sie können aber auch eine Ablagerung ans Land geworfener lebender Schaltiere sein, vielleicht vermischt mit kleinen Fischen und anderem Getier, so daß die Vorbedingung zur Bildung einer kleinen Erdöllagerstätte geschaffen war. Bildete sich nun einmal unter oder neben dieser Anhäufung bei der beschriebenen Zertrümmerung der Erdrinde ein Spalt, aus dem genügende Magmahitze ausstrahlen konnte, so mußte alles zersetzbare Material naturgemäß zur Destillation gelangen. Da eine solche Erwärmung aber nur lokaler Natur war, so ist es wohl denkbar, daß die erzeugten Dämpfe sich in den kühleren, benachbarten Sand- und Tonschlammassen kondensieren konnten und diese dadurch ölführend (bituminös) machten, während aus den das Rohmaterial selbst führenden Schichten gerade diese Produkte verschwanden.

Mit diesen Hinweisen sind nur

einige der vielen Punkte gestreift, die

sowohl dem Geologen als dem Steinkohlen- und Erdölchemiker neue

Anregung zu Überlegungen über so manches geben könnten,

was auf diesen Gebieten bis jetzt dunkel war. Viel

ausführlicher ist das alles in dem Hauptwerk Hörbigers und in

Hanns Fischers "Rätsel der Tiefe" (1925), behandelt; besonders in

der II. Auflage dieses Buches sind eine große Anzahl der

Fundstellen mit der Angabe ihrer Ergiebigkeit aufgeführt, wodurch

man einen schwachen Begriff über den Umfang der im Erdinnern

liegenden Schätze erhält; wir hoffen aber, auch mit unseren

spärlicheren Ausführungen zur Klarheit über die

Tragweite des Grundgedankens beigetragen und besonders die Rolle, die

das Eis bei den Vorgängen spielt, herausgehoben zu haben.

Das Eis war nötig, um die einzelnen Lagen der Sedimentschichten zu

ermöglichen und die vergänglichen Stoffe in ihnen

fäulnissicher einzubetten; es war ferner unentbehrlich, um durch

Ausschmelzen in den tiefsten Lagen den mechanischen Arbeitsvorgang

anzubahnen, der zur Erzeugung der hohen Wärmegrade erforderlich

war, mit denen der Verkohlungsprozeß der vegetabilischen und die

Destillation der animalischen Stoffansammlungen eingeleitet

wurde.

Wir brauchten, um den Vorgang zu erklären, nicht zu hypothetischen Mikroben zu greifen; wir hatten nicht nötig, statt der Tierreste Pflanzenreste anzunehmen, aus denen sich Mengen fäulnisverhindernder Humussäure entwickeln konnten, obwohl wir das Vorkommen auch solcher Bildungsmöglichkeiten nicht bestreiten.

Wir halten zur Erklärung der Petroleumlagerstätten aber die Voraussetzung für nötig, daß ganze Meere ausgefischt wurden, eine Annahme, die bei dem Reichtum der Meeresfauna jener Zeiten naheliegend ist und nichts Befremdendes bieten kann; ob so große Mengen von Rohstoffen auf dem Wege der Vermoderung der Meeres- und Binnenseenflora und von dem Plankton-Faulschlamm der abgestorbenen Kleinlebewelt hätten gewonnen werden können, darf immerhin wohl angezweifelt werden.

Wir brauchten, um den Vorgang zu erklären, nicht zu hypothetischen Mikroben zu greifen; wir hatten nicht nötig, statt der Tierreste Pflanzenreste anzunehmen, aus denen sich Mengen fäulnisverhindernder Humussäure entwickeln konnten, obwohl wir das Vorkommen auch solcher Bildungsmöglichkeiten nicht bestreiten.

Wir halten zur Erklärung der Petroleumlagerstätten aber die Voraussetzung für nötig, daß ganze Meere ausgefischt wurden, eine Annahme, die bei dem Reichtum der Meeresfauna jener Zeiten naheliegend ist und nichts Befremdendes bieten kann; ob so große Mengen von Rohstoffen auf dem Wege der Vermoderung der Meeres- und Binnenseenflora und von dem Plankton-Faulschlamm der abgestorbenen Kleinlebewelt hätten gewonnen werden können, darf immerhin wohl angezweifelt werden.

Der Einwand, der gegen die

tierische Herkunft der Ausgangsstoffe

erhoben wird, man sei an den Fundstellen noch nicht auf Skeletteile der

hier verendeten Tiere gestoßen, erledigt sich nach dem Gesagten

eigentlich von selbst. Denn wenn wir es bei den

Erdölfundstätten in erster Linie mit den Sammelbecken der

Destillationsprodukte zu tun haben, die örtlich nichts mit den

Entstehungsorten zu tun haben, dann können an diesen Stellen ja

sowieso keine Reste der genannten Art erwartet werden, ganz abgesehen

von der Wahrscheinlichkeit, daß beim Zusammenwirken so vieler

chemischer Vorgänge auch die Knochen mit aufgelöst werden

konnten. Das alles ist ja eben gar nicht der springende Punkt bei

dem ganzen Streit. Für uns ist die Ursache des

Zusammenschwemmens großer Mengen organischer Stoffe in geeigneten

Buchten u. dgl. maßgebend. Konnte das Meer soviel

vegetabilisches Material liefern, wie zur Schaffung

leistungsfähiger Petroleumquellen nötig sein müssen,

dann soll uns auch dieser Ausgangsstoff recht sein, wenn er auf dem von

uns für richtig gehaltenen Wege zusammengetragen und für

spätere Umwandlung geeignet eingebettet, aufbewahrt wurde.

Über alles das läßt sich reden, wenn erst

Verständigung über den Grundgedanken erzielt ist.

Dr.-Ing. e. h. H. Voigt

(Quellenschriftauszug: Buch "Eis - ein Weltenbaustoff" von Dr.-Ing. e. h. Heinrich Voigt, 1928, R. Voigtländer Verlag, Leipzig)

Bestätigungen, daß das Petroleum auf tierischen Ausgangsstoffen basiert:

Saurierschädel im Öl

"Auf den riesigen

Ölfeldern von Indiana in Amerika wurde dieser Tage in großer

Tiefe ein neues Bohrloch 'fündig'. Der Strahl des Öles

schoß mit unheimlicher Gewalt bis zu hundert Meter über den

Erdboden hoch. Nach den ersten Aufräumarbeiten entdeckte man

in dem dicken, zähflüssigen Brei den Schädel,

später auch Schwanzteile einer Saurierart, die den heute noch

lebenden Krokodilen ähnlich ist.

Zoologen, die sich mit dem sensationellen Fund beschäftigen, kamen zu dem Schluß, daß es sich um Teile von Tierleichen handelt, die vor mindestens 30 Millionen Jahren in einer unvorstellbare gewaltigen Erdkatastrophe zugrunde gegangen sind. Wahrscheinlich würden noch ganz andere Überraschungen aus der Petroleumfontäne an die Oberfläche geschleudert werden, deshalb baten die Wissenschaftler um besondere Vorsicht bei den Auffangarbeiten." Berliner III. Nachtausgabe, 8. 3. 1935 (Bericht aus dem Monatsheft "Zeitschrift für Welteislehre", Heft 4, S. 126, Jahrg. 1935, Verlag Luken & Luken-Berlin)

Zoologen, die sich mit dem sensationellen Fund beschäftigen, kamen zu dem Schluß, daß es sich um Teile von Tierleichen handelt, die vor mindestens 30 Millionen Jahren in einer unvorstellbare gewaltigen Erdkatastrophe zugrunde gegangen sind. Wahrscheinlich würden noch ganz andere Überraschungen aus der Petroleumfontäne an die Oberfläche geschleudert werden, deshalb baten die Wissenschaftler um besondere Vorsicht bei den Auffangarbeiten." Berliner III. Nachtausgabe, 8. 3. 1935 (Bericht aus dem Monatsheft "Zeitschrift für Welteislehre", Heft 4, S. 126, Jahrg. 1935, Verlag Luken & Luken-Berlin)

Sauriergräber - 1300 Meter tief!

Im nordamerikanischen Staate

Georgia wurde unlängst eine Petroleumbohrung fündig, nachdem

der geduldige Meißel nicht weniger als 1300 m tief in die Erde

eingedrungen war. Mit ungeheurem Druck schoß bestes

Erdöl stockwerkhoch aus dem Bohrloch empor und beanspruchte den

vollen Einsatz der Werkleute, die einen schweren Ventilverschluß

nur nach mehreren Versuchen über dem Bohrloch anbringen konnten.

Sie standen dabei bis zu den Hüften in Schlamm und Gesteinsschotter, den der Ölstrahl mit aus dem tiefen Bohrschacht hinaufgerissen hatte. Plötzlich sahen sie mannshoch Knochen und Teile von gewaltigen Köpfen zwischen diesem Auswurf der Sonde, und es erwies sich, daß der Springer den Inhalt eines 1300 m tiefen Sauriergrabes an das Tageslicht gerissen hatte!

Die Wissenschaft nahm den seltenen Fund an sich und stellte fest, daß es sich um bisher unbekannte Saurierarten handelt, die allen bisher ermittelten an erdgeschichtlichem Alter und an Größe weit überlegen sein müssen. Zehn Millionen Jahre sollen wenigstens dazu nötig gewesen sein, um das letzte Lager dieser Ursaurier 1300 m tief unter die Erdoberfläche absinken zu lassen.

Sie standen dabei bis zu den Hüften in Schlamm und Gesteinsschotter, den der Ölstrahl mit aus dem tiefen Bohrschacht hinaufgerissen hatte. Plötzlich sahen sie mannshoch Knochen und Teile von gewaltigen Köpfen zwischen diesem Auswurf der Sonde, und es erwies sich, daß der Springer den Inhalt eines 1300 m tiefen Sauriergrabes an das Tageslicht gerissen hatte!

Die Wissenschaft nahm den seltenen Fund an sich und stellte fest, daß es sich um bisher unbekannte Saurierarten handelt, die allen bisher ermittelten an erdgeschichtlichem Alter und an Größe weit überlegen sein müssen. Zehn Millionen Jahre sollen wenigstens dazu nötig gewesen sein, um das letzte Lager dieser Ursaurier 1300 m tief unter die Erdoberfläche absinken zu lassen.

Auch der hier wiedergegebene

Vorgang stützt die von der WEL vertretene und von der

Fachwissenschaft bestrittene Erklärung über die Entstehung

des Erdöls in der Erdrinde. Die im Schlußsatz

mitgeteilte Ansicht, daß wenigstens zehn Millionen Jahre

nötig gewesen seien, um das letzte Lager dieser Ursaurier 1300 m

tief unter die Erdoberfläche "absinken zu lassen", dürfte

eben irrig sein. Von einem "Absinken" kann nicht die Rede sein,

denn dann müßten die Tierkörper doch zunächst an

der Oberfläche gelegen haben und wären somit der Verwesung

anheimgefallen. Die WEL allein ist in der Lage, eine

einleuchtende Erklärung zu geben. Die Tiere können nur

bei den Erdkatastrophen in ungeheuren Massen von den Wasserfluten in

Buchten zusammengeschwemmt, abgelagert und mit Schlamm und dergl. mehr

oder weniger luftdicht abgeschlossen worden sein, ein schnelles

Verwesen somit verhindernd. Schließlich wurden die

Tierleichen von jeder folgenden, chemisch stark angereicherten

Flutwelle in den langen Zeiträumen der Katastrophen durch

Ablagerung von Schlammassen immer höher zugedeckt. Erst dann

konnte sich bei Hunderten von Metern darübergehäufter

Erdmassen infolge des chemischen Einflusses, des ungeheuren Druckes und

der sich entwickelnden Wärme das tierische Fett durch chemische

Umbildung in Erdöl verwandeln. gez. Gustav Engedin (Bericht aus

dem Monatsheft "Zeitschrift für Welteislehre", Heft 4, S. 99,

Jahrg. 1939, Verlag Dr. Herm. Eschenhagen, Ohlau i. Schlesien)

Anmerkungen:

1) Ergänzt werden diese Ausführungen durch eine neue Arbeit, die unter dem Titel: "Hanns Hörbiger, Über die Entstehung der Bitumen" in der Zeitschrift der Schlüssel zum Weltgeschehen 1927, Heft 7 und 8 erschienen ist.