| Zurück |

Impressum

Datenschutz

Gepeinigt

von den Sorgen des Alltags, hin und her geworfen zwischen

nichtigen Dingen, oft mutlos verzweifelt aus eigener oder fremder

Schuld - so ziehen gar viele ihre Straße des Lebens.

Eingezwängt zwischen Mietskasernen mit gedunkelten Fassaden

grauenhafter Lieblosigkeit, umtobt von tausend schrillen

Geräuschen vom heißgesengten und schmutzigblank gefahrenen

Asphalt her, wenig Sonne, keine Sicht und sehr viel Staub und Ruß

und widrige Gerüche,- wo bleiben da schon die freundlichen Boten,

die zur inneren Einkehr mahnen?

Gewiß erst kommt das tägliche Brot, es will erkämpft, errungen sein, und nicht alles im Entwicklungsgang der Menschheit kann von Rosen begleitet und von der Unschuld kindlichen Lächelns behütet sein. Es ist das Los des Lebens, das Schicksal vieler Menschen, die Heiterkeit einer natürlichen Umwelt entbehren zu müssen und es dem Stampfen einer mechanisch arbeitenden Maschine gleichzutun.

Und weil dem so ist, hat der Mensch in großen Teilen vergessen, daß es Sterne gibt, und das helle Geflunker der mächtigen Großstadt schaltet den Sternenhimmel allenthalben aus. Und nur noch wie eine verzerrte Karikatur der ewigen Wahrheit, daß in den Sternen sehr viel geschrieben steht, mutet ein Heftchen an, das irgendein Eckensteher für ein paar Pfennige anzubieten wagt. "Die Botschaft Saturns" oder irgendwie ähnlich steht darauf zu lesen, und mehr aus Mitleid denn aus Wißbegierde wird der Verkäufer, die Toren aller Toren ausgenommen, solch ein Heftchen los. Es wandert irgendwo in eine Ecke und hat nicht zum mindesten erreicht, die Sehnsucht nach dem Befragen einer höheren Welt über uns zu wecken. Die Erde ist rund, Eisenbahnen und Ozeandampfer finden überallhin, und das genügt. Und dennoch: mögen Sorge, Gleichmut und Alltagsnot regieren, es glüht dennoch etwas Heiliges in der Brust jedes Menschen. Er war schon immer der Wanderer zwischen zwei Welten, der über die Enge der Erde hinaus nach dem Silber der Sterne tastet, und es bleibt nur übrig, den versteckt glimmenden Funken einer höheren Schau wieder zu wecken. Die Erkenntniswissenschaft der tausend Möglichkeiten hat ihn mit müde gemacht, so daß er schließlich selbst nur noch glauben konnte, ein blind gestoßenes Atom einer ebenso blind wütenden Gesamtwelt zu sein. Und hatte man nicht gerade die Milchstraße in Weiten gerückt, wo jedes Befragen um sie eigentlich zwecklos sein mußte und nicht viel mehr als eine Gelehrtenspielerei übrigblieb?

Gewiß erst kommt das tägliche Brot, es will erkämpft, errungen sein, und nicht alles im Entwicklungsgang der Menschheit kann von Rosen begleitet und von der Unschuld kindlichen Lächelns behütet sein. Es ist das Los des Lebens, das Schicksal vieler Menschen, die Heiterkeit einer natürlichen Umwelt entbehren zu müssen und es dem Stampfen einer mechanisch arbeitenden Maschine gleichzutun.

Und weil dem so ist, hat der Mensch in großen Teilen vergessen, daß es Sterne gibt, und das helle Geflunker der mächtigen Großstadt schaltet den Sternenhimmel allenthalben aus. Und nur noch wie eine verzerrte Karikatur der ewigen Wahrheit, daß in den Sternen sehr viel geschrieben steht, mutet ein Heftchen an, das irgendein Eckensteher für ein paar Pfennige anzubieten wagt. "Die Botschaft Saturns" oder irgendwie ähnlich steht darauf zu lesen, und mehr aus Mitleid denn aus Wißbegierde wird der Verkäufer, die Toren aller Toren ausgenommen, solch ein Heftchen los. Es wandert irgendwo in eine Ecke und hat nicht zum mindesten erreicht, die Sehnsucht nach dem Befragen einer höheren Welt über uns zu wecken. Die Erde ist rund, Eisenbahnen und Ozeandampfer finden überallhin, und das genügt. Und dennoch: mögen Sorge, Gleichmut und Alltagsnot regieren, es glüht dennoch etwas Heiliges in der Brust jedes Menschen. Er war schon immer der Wanderer zwischen zwei Welten, der über die Enge der Erde hinaus nach dem Silber der Sterne tastet, und es bleibt nur übrig, den versteckt glimmenden Funken einer höheren Schau wieder zu wecken. Die Erkenntniswissenschaft der tausend Möglichkeiten hat ihn mit müde gemacht, so daß er schließlich selbst nur noch glauben konnte, ein blind gestoßenes Atom einer ebenso blind wütenden Gesamtwelt zu sein. Und hatte man nicht gerade die Milchstraße in Weiten gerückt, wo jedes Befragen um sie eigentlich zwecklos sein mußte und nicht viel mehr als eine Gelehrtenspielerei übrigblieb?

Nun, wir haben ihr mehr

abgelesen und sie als ein Mitglied im organisch

gegliederten Haushalt des Sonnenreiches erkannt. Wir können

nur jeden dorthin bitten, wo der Sternenhimmel in seiner ganzen

Reinheit erstrahlt und wo das glitzernde Band darin schon

augenscheinlich den Eindruck erweckt, uns zugekehrt, demnach unter und

nicht über den Sternen zu stehen.

Nur etwa 50 Neptunweiten, das heißt die Strecke Sonne-Neptun einhalbhundertmal nebeneinander gelegt, ist das ringartig gestaltete Eisgewölk von uns entfernt. Im großen und ganzen ist ihm noch eine gewisse Geschlossenheit verblieben, und die Eiskörper werden nach wie vor schwerkraftbedingt zusammengehalten. Unendlich viel Eis ist aber im Laufe der Zeit trotz allem schon herausgelockert worden und hat sich zum großen Teil im Weltraum verzettelt.

Was aber in den Anziehungsbereich der Sonne geriet, war diesem verfallen, landete allenthalben noch unaufgelöst im Glutball der Sonne oder brachte auch die Atmosphäre der Erde in Aufruhr. So geschieht es noch heute, und es sind noch genügend Eisreserven aufgespart und aufgetürmt, so daß sich der Strom der vom Weltraumwiderstand abgebremsten und von der nacheilenden Sonne aufgeholten Eisrückbleiber auf weite Sicht hinaus nicht erschöpft.

Nur etwa 50 Neptunweiten, das heißt die Strecke Sonne-Neptun einhalbhundertmal nebeneinander gelegt, ist das ringartig gestaltete Eisgewölk von uns entfernt. Im großen und ganzen ist ihm noch eine gewisse Geschlossenheit verblieben, und die Eiskörper werden nach wie vor schwerkraftbedingt zusammengehalten. Unendlich viel Eis ist aber im Laufe der Zeit trotz allem schon herausgelockert worden und hat sich zum großen Teil im Weltraum verzettelt.

Was aber in den Anziehungsbereich der Sonne geriet, war diesem verfallen, landete allenthalben noch unaufgelöst im Glutball der Sonne oder brachte auch die Atmosphäre der Erde in Aufruhr. So geschieht es noch heute, und es sind noch genügend Eisreserven aufgespart und aufgetürmt, so daß sich der Strom der vom Weltraumwiderstand abgebremsten und von der nacheilenden Sonne aufgeholten Eisrückbleiber auf weite Sicht hinaus nicht erschöpft.

Etwa inmitten des

Milchstraßenringes schwebt unsere Sonne, und da

sie samt dem Ring durchs Weltall stürmt, können abgebremste

Eiskörper nur aus jenem Ringteil in ihren Anziehungs- oder

Schwerebereich geraten, der im Sinne der Flugrichtung vor der Sonne

liegt bzw. ihr vorauseilt. Teilt man den Milchstraßenring

in vier Teilstücke oder Quadranten auf und bezeichnet man den hier

in Frage kommenden Ringteil als vorderen Quadranten, so leuchtet ohne

weiteres ein, daß von den seitlich der Sonne gelegenen Quadranten

allenfalls nur wenig und von dem hinteren Quadranten überhaupt

kein Eis zu unserem Tagesgestirn gelangen kann. Was hier

herausgelockert wurde und wird, geht in den weiten Weltraum ein.

Es speist also im großen und ganzen nur der vordere

Milchstraßenquadrant unser engeres Sonnenreich mit Eis, und die

hier herausgelockerten Körper haben sehr verschiedene

Größen, können nur wenige, aber auch tausend Meter im

Durchmesser betragen.

(Bildquelle: Buch

"Welteis und Weltentwicklung" von H.W. Behm, 1926)

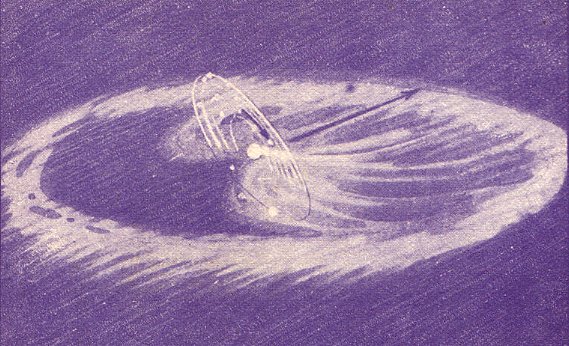

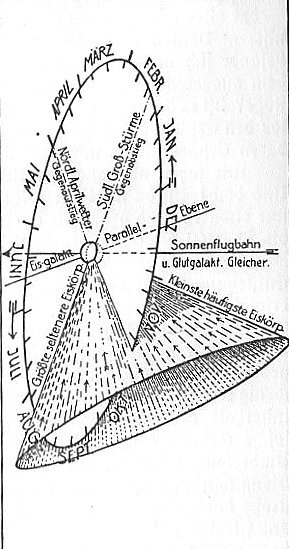

Unsere Sonnenwelt und Grobeiszufluß aus der ringförmigen (hier aus Raumgründen verengert gezeichnet) Eismilchstraße

(Zeichnung Alfred Hörbiger).

Unsere Sonnenwelt und Grobeiszufluß aus der ringförmigen (hier aus Raumgründen verengert gezeichnet) Eismilchstraße

(Zeichnung Alfred Hörbiger).

Diese verschiedenen

Größenverhältnisse sind

wohlverstanden (abgesehen von noch anderen Faktoren) von sehr

wesentlicher Bedeutung für die Wanderwege kosmischen Eises.

Die von der Schwerkraft der Sonne erfaßten Eiskörper flitzen

nicht irgendwie planlos im Raum umher, sondern unterliegen

Gesetzmäßigkeiten, die darin ankern, daß

Anziehungswirkung (Gravitation oder Schwerkraft) und

Körpergröße in einem bestimmten Verhältnis

zueinander stehen. Demzufolge hat jeder Eiskörper eine

seiner Größe entsprechende mehr oder minder gekrümmte

Fallbahn. Größere und hauptsächlich

mittelgroße Eiskörper müssen die Sonne auf jener Seite

treffen, die der Flugrichtung, oder wie man auch sagen kann, dem

Flugzielpunkt zugekehrt ist, indessen Kleinkörper vorwiegend auf

der entgegengesetzten Sonnenseite landen werden. Man kann am

besten von zwei Eiskörperschwärmen bzw. von zwei mit

Eiskörpern reich besetzten Raumzonen sprechen, deren Enden in die

Sonne münden. Weil aber diese Schwarmzonen sich der Sonne zu

naturnotwendig immer mehr verengern müssen, so können wir sie

(um die räumliche Vorstellung zu erleichtern) gleichsam mit dicken

Wänden eines Trichtergebildes vergleichen, das, sich ständig

verjüngend, die Sonne erreicht. Der Innenraum dieses

"Eistrichters" wäre allenthalben eisfrei.

Würden

Milchstraßenring, Sonne und Planeten noch insgesamt

in einer Ebene (Flugbahnebene) liegen, so würden vor allem unsere

Planeten zugleich auch ständig in Schwarmzonen von Eiskörpern

kreisen. Wir deuteten aber schon an, daß die Planetenbahnen

bereits stark aufgeneigt zu dieser Ebene verlaufen, und daraus

resultiert, daß sie bei ihrer Wanderung um die Sonne und im

Hinblick auf ihre Sonnennähe Eiskörperschwarmzonen

während eines jeweiligen Sonnenumlaufes nur zeitweise

durchkreuzen. Ein Planet, und nicht zuletzt unsere Erde, wird

also mit anderen Worten (um im Vergleichsbilde des "Eistrichters" zu

bleiben) die eine "Trichterwand" zu gegebener Zeit erreichen, das

heißt den Eisschwarm durchfurchen, dann den allenthalben

eisfreien "Trichterinnenraum" und schließlich die andere

"Trichterwand" (Eisschwarm) durchmessen. Aber selbst die

elementarste Darstellung des Eiszuzugs zur Sonne ist damit noch nicht

erschöpft.

(Bildquelle und -text:

Buch "Der Mars, ein uferloser Eisozean" von H. Fischer, 1924)

Die Beschriftung der obigen Zeichnung wurde zur einfacheren Erklärung, von den Mitarbeitern der WFG, hinzugefügt.

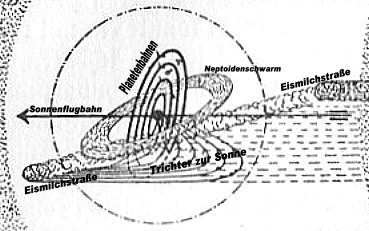

Wir sehen die außerhalb mit uns schwebende Eismilchstraße als einen Eiskörperring und innerhalb der Sonnenschwere den transneptunischen Neptoidenschwarm schematisch angedeutet. Die infolge des Weltraumwiderstandes aus der Eismilchstraße zurückbleibenden kleinsten Eiskörper werden, soweit sie in das Sonnenschweregebiet eindringen, zirkuszeltdachartig zusammengerafft zu einem Bahngebilde, das dann trichterförmig in die Sonne mündet. Dieser Eisschleiertrichter sehen wir im unteren Bild vergrößert herausgehoben. (Zeichnung nach Hörbigers).

Die Beschriftung der obigen Zeichnung wurde zur einfacheren Erklärung, von den Mitarbeitern der WFG, hinzugefügt.

Wir sehen die außerhalb mit uns schwebende Eismilchstraße als einen Eiskörperring und innerhalb der Sonnenschwere den transneptunischen Neptoidenschwarm schematisch angedeutet. Die infolge des Weltraumwiderstandes aus der Eismilchstraße zurückbleibenden kleinsten Eiskörper werden, soweit sie in das Sonnenschweregebiet eindringen, zirkuszeltdachartig zusammengerafft zu einem Bahngebilde, das dann trichterförmig in die Sonne mündet. Dieser Eisschleiertrichter sehen wir im unteren Bild vergrößert herausgehoben. (Zeichnung nach Hörbigers).

(Bildquelle und -text:

Buch "Der Mars, ein uferloser Eisozean" von H. Fischer, 1924)

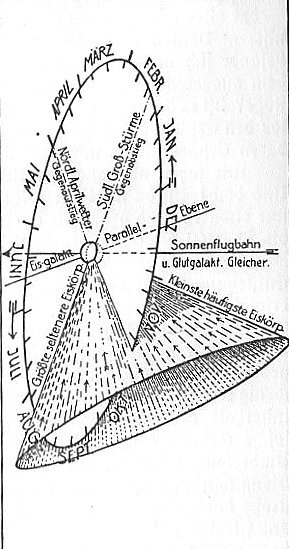

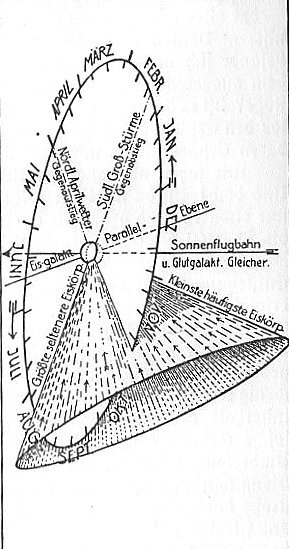

Man sieht, daß die Erde diesen Eisschleiertrichter um den 10. bis 20. August absteigend und um Ende Oktober und Anfang November herum aufsteigend durchwandert, zu welchen Zeiten wir auch die beiden jährlichen Hauptzeiten der Sternschnuppen beobachten können, die als Eiskörper im widergespiegelten Sonnenlicht außerhalb der irdischen Lufthülle aufleuchten. (Zeichnung nach Hörbiger.)

Man sieht, daß die Erde diesen Eisschleiertrichter um den 10. bis 20. August absteigend und um Ende Oktober und Anfang November herum aufsteigend durchwandert, zu welchen Zeiten wir auch die beiden jährlichen Hauptzeiten der Sternschnuppen beobachten können, die als Eiskörper im widergespiegelten Sonnenlicht außerhalb der irdischen Lufthülle aufleuchten. (Zeichnung nach Hörbiger.)

Unsere Planeten müssen

(zumal wenn sie sich

Eiskörperschwärmen nähern) selbst wieder in mehr oder

minder hohem Grade die Fallbahnen von Eiskörpern stören,

ablenken, sozusagen in andere Geleise drängen, so daß sich

dadurch auch die Ankunftszeiten bei der Sonne verschieben.

Bestimmte Eiskörper werden bei der Anwirkung von

Großplaneten mitunter geradezu aus dem Geleise gerissen,

verfehlen die Sonne, bzw. erreichen sie erst weit später nach

vielen spiralelliptischen Umläufen. Die Sonne wird dann

zeitweise weniger Eis empfangen, doch umgekehrt kann sich der

Planeteneinfluß wieder in einer beschleunigten Zufuhr von

kosmischen Eis zur Sonne hin geltend machen.

Während unser ideal konstruiertes "Trichtergebilde" gleichsam nur die Ankunftsbahnen ungestörter Eiskörper charakterisiert, die der Sonne örtlich bestimmt begrenzt zufallen müssen, führen die Planetenstörungen bei abgeänderten oder gestörten Fallbahnen auch zu entsprechend abgeänderten Einschußorten. Diese liegen, gesetzmäßig erfaßt, den Einschußorten ungestörter Eiskörper genau gegenüber, so daß man allenfalls von der Herausbildung eines "Gegentrichters" sprechen kann, der seinem Wesen nach dem oben beschriebenen "Eistrichter" ähnelt, auch von Planeten entsprechend durchfahren werden kann, der aber aus guten Gründen doch mehr labil ist. Man halte sich vor Augen, daß das unaufhörlich anflutende Milchstraßeneis je nach der gegebenen Stellung der Planeten zueinander und zu dem Eiszuzug an sich in außerordentlich verschiedener Weise gestört werden kann, daß aber wieder angesichts der verschiedenen Umlaufszeiten der Planeten solche Störungen nie ganz ausgeschaltet sind. Schon hatten wir diese Planeten als Wächter und Schutzgeister der Erde gegen zu starke Eisbeschickung kennengelernt, nunmehr entpuppen sie sich uns gleichsam als gigantische Weichensteller im Sonnenreich, und es mag dem Leser dämmern, welche Mühe und Arbeit es kostete, das gesamte Weichenstellwerk mit seinen tausend und aber tausend Möglichkeiten und doch wieder rhythmisch geordneten Periodizitäten und Wiederholungen zu durchschauen.

Während unser ideal konstruiertes "Trichtergebilde" gleichsam nur die Ankunftsbahnen ungestörter Eiskörper charakterisiert, die der Sonne örtlich bestimmt begrenzt zufallen müssen, führen die Planetenstörungen bei abgeänderten oder gestörten Fallbahnen auch zu entsprechend abgeänderten Einschußorten. Diese liegen, gesetzmäßig erfaßt, den Einschußorten ungestörter Eiskörper genau gegenüber, so daß man allenfalls von der Herausbildung eines "Gegentrichters" sprechen kann, der seinem Wesen nach dem oben beschriebenen "Eistrichter" ähnelt, auch von Planeten entsprechend durchfahren werden kann, der aber aus guten Gründen doch mehr labil ist. Man halte sich vor Augen, daß das unaufhörlich anflutende Milchstraßeneis je nach der gegebenen Stellung der Planeten zueinander und zu dem Eiszuzug an sich in außerordentlich verschiedener Weise gestört werden kann, daß aber wieder angesichts der verschiedenen Umlaufszeiten der Planeten solche Störungen nie ganz ausgeschaltet sind. Schon hatten wir diese Planeten als Wächter und Schutzgeister der Erde gegen zu starke Eisbeschickung kennengelernt, nunmehr entpuppen sie sich uns gleichsam als gigantische Weichensteller im Sonnenreich, und es mag dem Leser dämmern, welche Mühe und Arbeit es kostete, das gesamte Weichenstellwerk mit seinen tausend und aber tausend Möglichkeiten und doch wieder rhythmisch geordneten Periodizitäten und Wiederholungen zu durchschauen.

Die für ungestörte

und gestörte Eiskörper in Frage

kommenden Einschußorte decken sich nun allen Berechnungen

gemäß mit den bevorzugten Lagen von Sonnenflecken auf

unserem Tagesgestirn, und damit ist ein Rätsel geklärt, das,

wie gezeigt wurde, bisher unlösbar schien. Haben uns

Eiskörper die Natur der Sonnenflecken erraten lassen, so

entschleiert ihre fallbahnbedingte Angliederung gleichsam die

Geographie der Flecken. Ebensowohl will aber auch das Problem

ihrer Periodizität nicht mehr problematisch erscheinen, denn diese

wird aus der Weichenstellerarbeit der Planeten verständlich, die

den Eisstrom bald stoppen, bald beschleunigen, was eine bald schwach

oder bald stark befleckte Sonne zur Folge hat. Und Jupiter ist

der Hauptdirigent hierbei, der bei seiner

verhältnismäßigen Sonnennähe und seiner Masse

notwendig am meisten stören muß!

Jupiter ist unter allen

Planeten bei weitem der größte und

wird zuweilen im astronomischen Schrifttum gar als Nebensonne unseres

Systems bezeichnet, obwohl hier an eine sonnengeartete Natur nicht zu

denken ist. Eine Berechnung der durch seine Anziehungskraft

gegebenen Störewirkung läßt erkennen, daß er im

verminderten Maß auch dann noch stört, wenn er sich auf

einem abseits der Eiskörperzonen befindlichen Bahnabschnitte um

die Sonne befindet. Jupiters Umlaufszeit beträgt 11,86

Erdenjahre, was sich bestimmt nicht zufällig mit der ebenfalls

über elf Jahre währenden Hauptperiode im rhythmischen Gang

der Sonnenbefleckung deckt! Aber wir haben recht eigentlich den

Zufall schon ausgeschaltet und haben keine sonderliche Mühe mehr,

auch diesen "Zusammenklang" zu verstehen.

Sobald sich Jupiter dem "Eistrichter" nähert, wirkt er in hohem Grade auf die zur Sonne strömenden Eiskörper ein, reißt sie buchstäblich aus dem Geleise, so daß diese die Sonne verfehlen bzw. sie erst weit später als unter normalen Verhältnissen erreichen. Die Sonne und im gewissen Sinne auch die Erde stehen jetzt im Zeichen eines verminderten Eiseinfanges, und auf unserem Tagesgestirn selbst prägt sich das als ausgesprochenes Sonnenfleckenminimum aus. Das ändert sich erst wieder, wenn Jupiter auf seiner Bahn schon ein geraumes Stück weitergewandert ist, dem "Eistrichter" absteigend, unterfahrend und aufsteigend begegnet. Zunächst wirkt seine Zugkraft gleichgerichtet der Schwerewirkung der Sonne. Die Ablenkung der Eiskörper schwindet, und diese erfahren vielmehr eine Beschleunigung. Da unser Planet vornehmlich auf zahlreiche kleinere Eiskörper fallbeschleunigend einwirkt, werden sich diese besonders dicht zur Sonne hindrängen und in diese einschießen. Das Resultat ist uns in einer stark vermehrten Zahl von kleinen Sonnenflecken sichtbar, wobei allerdings bei allen derartigen Betrachtungen der Faktor der Fallzeiten der Eiskörper mit berücksichtigt werden muß, demzufolge der eigentliche Einschuß in die Sonne (und damit wieder das Auftauchen von Sonnenflecken) zeitlich erst viel später (2 1/2 bis 3 Jahre) erfolgen kann. Wiederum vermag Jupiter bestimmte seltenere große Körper nicht fallbeschleunigend, sondern fallablenkend zu dirigieren. Im allgemeinen werden seine den Eisozean entfernteren Stellungen am Himmel aber dazu beitragen, eine mittelstarke Befleckung der Sonne zu belassen.

Nicht im entferntesten kann hier daran gedacht werden, den Verlauf eines einmaligen Umschwunges Jupiters um die Sonne mit allen seinen etappenweise sehr komplizierten Ablenkungs-, Fallbeschleunigungs- und Eiskörperraffungsmöglichkeiten darzustellen. Es muß abschließend die Feststellung genügen, daß Jupiter die Fleckentätigkeit der Sonne wesentlich bestimmt und somit auch den Takt für zyklisch-periodische Erscheinungen auf Erden schlägt, die von der Fleckenwirkung abhängig sind. Infolge seiner Masse besitzt Jupiter eben eine erheblich größere Schwerewirkung als etwa der ihm benachbarte Saturn oder gar die noch kleineren Planeten Uranus und Neptun.

Sobald sich Jupiter dem "Eistrichter" nähert, wirkt er in hohem Grade auf die zur Sonne strömenden Eiskörper ein, reißt sie buchstäblich aus dem Geleise, so daß diese die Sonne verfehlen bzw. sie erst weit später als unter normalen Verhältnissen erreichen. Die Sonne und im gewissen Sinne auch die Erde stehen jetzt im Zeichen eines verminderten Eiseinfanges, und auf unserem Tagesgestirn selbst prägt sich das als ausgesprochenes Sonnenfleckenminimum aus. Das ändert sich erst wieder, wenn Jupiter auf seiner Bahn schon ein geraumes Stück weitergewandert ist, dem "Eistrichter" absteigend, unterfahrend und aufsteigend begegnet. Zunächst wirkt seine Zugkraft gleichgerichtet der Schwerewirkung der Sonne. Die Ablenkung der Eiskörper schwindet, und diese erfahren vielmehr eine Beschleunigung. Da unser Planet vornehmlich auf zahlreiche kleinere Eiskörper fallbeschleunigend einwirkt, werden sich diese besonders dicht zur Sonne hindrängen und in diese einschießen. Das Resultat ist uns in einer stark vermehrten Zahl von kleinen Sonnenflecken sichtbar, wobei allerdings bei allen derartigen Betrachtungen der Faktor der Fallzeiten der Eiskörper mit berücksichtigt werden muß, demzufolge der eigentliche Einschuß in die Sonne (und damit wieder das Auftauchen von Sonnenflecken) zeitlich erst viel später (2 1/2 bis 3 Jahre) erfolgen kann. Wiederum vermag Jupiter bestimmte seltenere große Körper nicht fallbeschleunigend, sondern fallablenkend zu dirigieren. Im allgemeinen werden seine den Eisozean entfernteren Stellungen am Himmel aber dazu beitragen, eine mittelstarke Befleckung der Sonne zu belassen.

Nicht im entferntesten kann hier daran gedacht werden, den Verlauf eines einmaligen Umschwunges Jupiters um die Sonne mit allen seinen etappenweise sehr komplizierten Ablenkungs-, Fallbeschleunigungs- und Eiskörperraffungsmöglichkeiten darzustellen. Es muß abschließend die Feststellung genügen, daß Jupiter die Fleckentätigkeit der Sonne wesentlich bestimmt und somit auch den Takt für zyklisch-periodische Erscheinungen auf Erden schlägt, die von der Fleckenwirkung abhängig sind. Infolge seiner Masse besitzt Jupiter eben eine erheblich größere Schwerewirkung als etwa der ihm benachbarte Saturn oder gar die noch kleineren Planeten Uranus und Neptun.

Wir haben auch zu

berücksichtigen, daß die Umlaufszeiten der

Planeten verschieden sind, Neptun beispielsweise angenähert 165

Erdenjahre für einen Sonnenumlauf benötigt, so daß er

Jahrzehnte hindurch kaum merklich stört, daß er aber, sobald

seine Schwerewirkung sich Eiskörpern gegenüber mehr und mehr

geltend macht, deren Wanderwege zur Sonne entsprechend

beeinflußt. Uranus vermag auch noch erhebliche Teile seiner

Bahn zu durchlaufen, ohne die wandernden

Milchstraßeneisblöcke zu behelligen, bei Saturn ist das

schon nicht mehr der Fall. Endlich muß es auch Zeiten

geben, da sich Störungen bestimmter Planeten je nach der Bahnlage,

die sie zueinander einnehmen, aufsummen. Befinden sich

beispielsweise Jupiter und Saturn gemeinsam im Sternbild

Wassermann-Fische, so beschleunigen sie den Eisanfall zur Sonne mit

besonderer Gewalt, stehen sie dagegen im Stier oder Skorpion, so

bremsen sie die Eisrückbleiber der Milchstraße stark ab,

verzetteln sie rund um die Sonne, was sich durch ziemliche

Fleckenreinheit der Sonne kundgeben muß. So läßt

sich in Anbetracht der verschiedenen Umlaufszeiten der Planeten

gewissermaßen ein generelles Störungssystem ausarbeiten, was

zum Teil schon geschehen ist, das aber erschöpfend erst in

Hunderten von Diagrammen festgelegt werden kann, die sich auf

Jahrhunderte ausdehnen.

So viel läßt sich schon sagen, daß aus allen diesen Verhältnissen sich auch erklären läßt, warum die erkannte und durch Jupiter hauptsächlich betonte Hauptperiode im Rhythmus der Sonnenbefleckung Unregelmäßigkeiten aufweist, warum Verschiebungen, Überschneidungen und dergleichen mehr festzustellen sind. Damit zusammenhängend wird es auch der Forschung in Zukunft leichter fallen, System und Klärung in gewisse und zweifellos richtig erkannte Hauptwetterperioden der Erde hineinzutragen, zumal wir folgern werden, daß die Gesamttätigkeit der Sonne die allgemeine Wetterlage der Erde bestimmt.

Es gab Zeiten, da die Menschheit im astrologischen Ahnen befangen zum mindesten verspürte, daß es bei den Sternen liege, ob Stürme das Meer aufpeitschen, Riesenluftwirbel blühende Fluren vernichten oder Flüsse periodisch steigen! Eine wissenschaftliche, aus der Astrologie selbst wieder geborene Nachfolgezeit hat das alles grundsätzlich verneint und verneint es im allgemeinen heute noch.

Aber, so möchten wir fragen, sollte es nicht so sein, daß neuzeitliches Forschen mehr und mehr nach den noch ungeordnet sprudelnden Quellen uralten Weistums greifen muß, um mit den heutigen Forschungsmitteln hier klärend weiterzukommen, um überhaupt noch erkenntniskritisch arbeiten zu können?

Wenn Gelehrte zugeben, daß sich die Befleckung der Sonne im Baumstamm widerspiegelt, daß bestimmte Befleckung Polarlichter, magnetische Variationen oder gar Zirruswolken (!) am irdischen Himmel zeitigt, und wenn man dann nur noch hinzuzufügen braucht, daß Planeten hier dirigierend tätig sind - werden die dunklen und heiteren Lose irdischen Schicksals wirklich nur "hienieden" geworfen?

So viel läßt sich schon sagen, daß aus allen diesen Verhältnissen sich auch erklären läßt, warum die erkannte und durch Jupiter hauptsächlich betonte Hauptperiode im Rhythmus der Sonnenbefleckung Unregelmäßigkeiten aufweist, warum Verschiebungen, Überschneidungen und dergleichen mehr festzustellen sind. Damit zusammenhängend wird es auch der Forschung in Zukunft leichter fallen, System und Klärung in gewisse und zweifellos richtig erkannte Hauptwetterperioden der Erde hineinzutragen, zumal wir folgern werden, daß die Gesamttätigkeit der Sonne die allgemeine Wetterlage der Erde bestimmt.

Es gab Zeiten, da die Menschheit im astrologischen Ahnen befangen zum mindesten verspürte, daß es bei den Sternen liege, ob Stürme das Meer aufpeitschen, Riesenluftwirbel blühende Fluren vernichten oder Flüsse periodisch steigen! Eine wissenschaftliche, aus der Astrologie selbst wieder geborene Nachfolgezeit hat das alles grundsätzlich verneint und verneint es im allgemeinen heute noch.

Aber, so möchten wir fragen, sollte es nicht so sein, daß neuzeitliches Forschen mehr und mehr nach den noch ungeordnet sprudelnden Quellen uralten Weistums greifen muß, um mit den heutigen Forschungsmitteln hier klärend weiterzukommen, um überhaupt noch erkenntniskritisch arbeiten zu können?

Wenn Gelehrte zugeben, daß sich die Befleckung der Sonne im Baumstamm widerspiegelt, daß bestimmte Befleckung Polarlichter, magnetische Variationen oder gar Zirruswolken (!) am irdischen Himmel zeitigt, und wenn man dann nur noch hinzuzufügen braucht, daß Planeten hier dirigierend tätig sind - werden die dunklen und heiteren Lose irdischen Schicksals wirklich nur "hienieden" geworfen?

Aus unserer Darstellung der

Eiskörperfallbahnen geht hervor,

daß unsere Erde während ihres jährlichen Umschwunges um

die Sonne solche mit Eiskörpern besonders besetzte Gebiete

mehrmals durchfahren muß. Sie wandert einmal durch die

beiden "Wände" des "Eistrichters" hindurch, was sich etwa von

Mitte August bis Anfang November ereignet. Von Februar bis April

hatte sie bereits die zwei "Wände" des der Vorstellung zuliebe

idealisiert entworfenen "Gegentrichters" durchlaufen. Daß

auch die übrigen Monate nicht ganz frei von nahe vorbeiziehenden

Eiskörpern sind, läßt sich ebenfalls aus den

Störewirkungen der Planeten wie auch der

Eiskörpergröße ableiten, und es bleibt einzusehen,

daß dieses hier nur grobschlächtig gezeichnete Bild im

Wechsel der Jahre variieren muß. Jedenfalls hat die Erde

bald mehr, bald minder Gelegenheit, Eiskörper selbst einzufangen

und an sich zu reißen.

(Bildquelle und -text:

Buch "Der Mars, ein uferloser Eisozean" von H. Fischer, 1924)

Man sieht, daß die Erde diesen Eisschleiertrichter um den 10. bis 20. August absteigend und um Ende Oktober und Anfang November herum aufsteigend durchwandert, zu welchen Zeiten wir auch die beiden jährlichen Hauptzeiten der Sternschnuppen beobachten können, die als Eiskörper im widergespiegelten Sonnenlicht außerhalb der irdischen Lufthülle aufleuchten. (Zeichnung nach Hörbiger.)

Man sieht, daß die Erde diesen Eisschleiertrichter um den 10. bis 20. August absteigend und um Ende Oktober und Anfang November herum aufsteigend durchwandert, zu welchen Zeiten wir auch die beiden jährlichen Hauptzeiten der Sternschnuppen beobachten können, die als Eiskörper im widergespiegelten Sonnenlicht außerhalb der irdischen Lufthülle aufleuchten. (Zeichnung nach Hörbiger.)

Sobald wir nach diesen

notwendig weit ausholenden Vorbereitungen das

Geschehen der zur Erde stürzenden Eiskörper erst schildern,

wird es sich zeigen, wie wesentlich eine Kenntnis der hier waltenden

Zusammenhänge ist. Es wird uns der Beweis gelingen,

gewaltige Sturmkatastrophen und anderes mehr auf eine starke

Eisanreicherung unseres Planeten zurückführen und eine

Häufigkeit von Sternschnuppenfällen damit in Parallele

bringen zu können. Haben wir doch bereits ausgesprochen,

daß die durch das Sonnenreich ziehenden Eiskörper nichts

anderes als Sternschnuppen sind. Das führt im Augenblick zu

der berechtigten Vermutung, daß Sternschnuppenbeobachtungen

unsere Ableitung des Eiskörperverhaltens bestätigen

müßten! Wie steht es damit?

Als der treffliche J.J. von

Littrow noch lebte, dessen nachgelassenes

Werk von den Wundern des Himmels ständig neue gelehrte Bearbeiter

findet, hielt er es zum mindesten für "sehr sonderbar", daß

sich bestimmte Sternschnuppenschwärme ("Laurentiusstrom" im August

und "Leoniden" im November) noch in jedem Jahr regelmäßig

einstellen. Er glaubte, die Schwärme als Sandwolke auffassen

zu dürfen, denen wir jährlich "nahe um dieselbe Zeit begegnen

und vielleicht sogar durch den Rand derselben mit unserem großen

Erdenschiff durchfahren". Das war zu einer Zeit, als sich noch

weniger die Astronomen, sondern vorherrschend die Wetterforscher der

"nebensächlichen" Sternschnuppen erbarmten und die Schnuppen noch

allenthalben für Produkte der irdischen Atmosphäre hielten.

Und es will wie eine eigenartige Verkettung der Dinge erscheinen, daß gerade derart im Irrtum befangene Meteorologen, wie beispielsweise der Franzose Coulvier-Gravier, sehr wertvolles Beobachtungsmaterial hinterlassen haben, das der Welteislehre (Glacial-Kosmogonie) in gewissen Dingen nicht unbequem erscheinen kann. Unterzieht man sich einmal der Mühe, diesbezügliche Werke aus der Mitte des verflossenen Jahrhunderts zu studieren, so ist man über die fabelhafte Beobachtungsgabe und Beobachtungstechnik ihrer Verfasser nicht wenig erstaunt. Doch wir sind älter geworden, die Sternforschung hat inzwischen die Schnuppen mit Beschlag belegt und in das ferne Reich des Himmels versetzt, wohin aber wiederum der Wetterforscher heute schauen sollte, um sein wetterlaunisches Handwerk meistern zu können.

Wohl lehrt die gegenwärtige Sternforschung, daß es solche und wiederum solche Schnuppen gibt. Sie unterscheidet Größenklassen und macht auch noch sonstige Unterschiede. Die einen sollen alteingesessene Bürger des Sonnenreichs sein, die anderen als mehr unstete Wanderer dem viel weiteren Weltenraum entstammen. Das würde sich mit der Welteislehre (Glacial-Kosmogonie) insofern decken, als Meteore in ihrem Sinne (wie das schon erwähnt wurde) bei der Sonnenreichentstehung vorausgeeiltes Kleinglutzeug sind, Sternschnuppen dagegen als Eiskörper der Eismilchstraße entstammen. Aber hinsichtlich einer derartigen stofflichen Unterscheidung gehen die Ansichten heute noch auseinander. Die Forschung arbeitet noch heute mit einem Meteorbegriff, dem alles untergeordnet und eingegliedert erscheint, und sie spricht als Feuerkugeln oder Meteore im engeren Sinne Körper an, die vom Weltraum her in die Erdatmosphäre eindringen, die dort durch den Luftwiderstand zur Auflösung gebracht werden, oder auch bei hinreichend großer Masse zur Erdoberfläche herabgelangen können. Es ist auch allgemein bekannt, daß solche "Weltensplitter" die Erde dauernd bestürmen und zuweilen über eine verhältnismäßig große Körpermasse verfügen.

Und es will wie eine eigenartige Verkettung der Dinge erscheinen, daß gerade derart im Irrtum befangene Meteorologen, wie beispielsweise der Franzose Coulvier-Gravier, sehr wertvolles Beobachtungsmaterial hinterlassen haben, das der Welteislehre (Glacial-Kosmogonie) in gewissen Dingen nicht unbequem erscheinen kann. Unterzieht man sich einmal der Mühe, diesbezügliche Werke aus der Mitte des verflossenen Jahrhunderts zu studieren, so ist man über die fabelhafte Beobachtungsgabe und Beobachtungstechnik ihrer Verfasser nicht wenig erstaunt. Doch wir sind älter geworden, die Sternforschung hat inzwischen die Schnuppen mit Beschlag belegt und in das ferne Reich des Himmels versetzt, wohin aber wiederum der Wetterforscher heute schauen sollte, um sein wetterlaunisches Handwerk meistern zu können.

Wohl lehrt die gegenwärtige Sternforschung, daß es solche und wiederum solche Schnuppen gibt. Sie unterscheidet Größenklassen und macht auch noch sonstige Unterschiede. Die einen sollen alteingesessene Bürger des Sonnenreichs sein, die anderen als mehr unstete Wanderer dem viel weiteren Weltenraum entstammen. Das würde sich mit der Welteislehre (Glacial-Kosmogonie) insofern decken, als Meteore in ihrem Sinne (wie das schon erwähnt wurde) bei der Sonnenreichentstehung vorausgeeiltes Kleinglutzeug sind, Sternschnuppen dagegen als Eiskörper der Eismilchstraße entstammen. Aber hinsichtlich einer derartigen stofflichen Unterscheidung gehen die Ansichten heute noch auseinander. Die Forschung arbeitet noch heute mit einem Meteorbegriff, dem alles untergeordnet und eingegliedert erscheint, und sie spricht als Feuerkugeln oder Meteore im engeren Sinne Körper an, die vom Weltraum her in die Erdatmosphäre eindringen, die dort durch den Luftwiderstand zur Auflösung gebracht werden, oder auch bei hinreichend großer Masse zur Erdoberfläche herabgelangen können. Es ist auch allgemein bekannt, daß solche "Weltensplitter" die Erde dauernd bestürmen und zuweilen über eine verhältnismäßig große Körpermasse verfügen.

Es sei in diesem Zusammenhang

an den ungewöhnlich großen

Meteorblock erinnert, der in vorgeschichtlicher Zeit einmal im

westlichen Nordamerika (Arizona) niederging, und der einen

kraterähnlichen Ausschlag von 1000 Meter Durchmesser als

Erinnerung hinterließ. Noch liegen vereinzelte

Metallbruchstücke viele Kilometer weit um den eigentlichen Krater

verstreut, was aber irgendwie zu greifen war, ist seines Wertes wegen

längst verschleppt und verschachert worden.

Ein Neunzentnerstück davon hatte das Nationalmuseum zu Washington in letzter Minute zu retten verstanden. Das metallene Hauptstück davon steckt noch tief unter dem Kratergrund verborgen, und alle bisher unternommenen Versuche, diesen Schatz heraufzubefördern, sind gescheitert. Schätzungsweise sollen allein 90 000 Kilogramm Platin und Iridium im Erdreich lagern, was einer Edelmetallmenge von siebenfachen Werte des Goldes entspricht und die ein Zwanzigfaches von der jährlichen Goldausbeute der ganzen Erde beträgt. Vor etlichen Jahren wurden in einem Geländestreifen in Südkarolina Kratergebilde bis zu drei Kilometer Durchmesser entdeckt, die ebenfalls für Meteorfälle zeugen. Am Finke River im mittleren Australien liegt ein ähnliches Trichtergebilde, das den vergnüglichen Namen "Double Punsh Bowl" (doppelter Punschnapf) trägt. Zahlreiche Krater bis zu 200 Meter Durchmesser sind als Aufschlagsstellen von Meteorbruchstücken erkannt worden, die beim Niederbruch Sandgestein zum Schmelzen brachten und ganze Gesteinsschichten in Falten legten. Das Schicksal meint es wohl gnädig mit uns, daß es uns im Laufe der Zeiten nicht allzuoft mit derartigen Gewalten beschickt, die selbst bei viel mäßigerer Größe schon genügten, eine Weltstadt in Trümmer zu legen. Im allgemeinen fallen nur verhältnismäßig kleine steineisen- und glasartige Meteore der Erde zu, und nur verhältnismäßig selten ist ein Meteorkörper massig genug, um die ihn zersetzende Wirkung des Luftwiderstandes zu überdauern und nach dem Aufglühen überhaupt noch den Erdboden zu erreichen.

Ein Neunzentnerstück davon hatte das Nationalmuseum zu Washington in letzter Minute zu retten verstanden. Das metallene Hauptstück davon steckt noch tief unter dem Kratergrund verborgen, und alle bisher unternommenen Versuche, diesen Schatz heraufzubefördern, sind gescheitert. Schätzungsweise sollen allein 90 000 Kilogramm Platin und Iridium im Erdreich lagern, was einer Edelmetallmenge von siebenfachen Werte des Goldes entspricht und die ein Zwanzigfaches von der jährlichen Goldausbeute der ganzen Erde beträgt. Vor etlichen Jahren wurden in einem Geländestreifen in Südkarolina Kratergebilde bis zu drei Kilometer Durchmesser entdeckt, die ebenfalls für Meteorfälle zeugen. Am Finke River im mittleren Australien liegt ein ähnliches Trichtergebilde, das den vergnüglichen Namen "Double Punsh Bowl" (doppelter Punschnapf) trägt. Zahlreiche Krater bis zu 200 Meter Durchmesser sind als Aufschlagsstellen von Meteorbruchstücken erkannt worden, die beim Niederbruch Sandgestein zum Schmelzen brachten und ganze Gesteinsschichten in Falten legten. Das Schicksal meint es wohl gnädig mit uns, daß es uns im Laufe der Zeiten nicht allzuoft mit derartigen Gewalten beschickt, die selbst bei viel mäßigerer Größe schon genügten, eine Weltstadt in Trümmer zu legen. Im allgemeinen fallen nur verhältnismäßig kleine steineisen- und glasartige Meteore der Erde zu, und nur verhältnismäßig selten ist ein Meteorkörper massig genug, um die ihn zersetzende Wirkung des Luftwiderstandes zu überdauern und nach dem Aufglühen überhaupt noch den Erdboden zu erreichen.

Damit ist aber auch der

Unterschied zwischen Meteoren und

Sternschnuppen gekennzeichnet. Meteore zerprasseln und

verglühen beim Eintritt in die Lufthülle, indessen

Sternschnuppen als im reflektierten Sonnenlicht leuchtende

Eiskörper ganz andere Erscheinungen auf Erden auslösen

müssen, wenn sie die Erde abfängt und ihren Weiterflug zur

Sonne hin unterbindet. Dieser Unterschied offenbart sich aber

schon dem freien Auge. Echte Sternschnuppen oder, wie wir jetzt

besser sagen können, Eisschnuppen erscheinen stets nur rein

weiß oder lassen allenfalls einen Stich ins Bläuliche oder

Gelbliche erkennen, indessen alle im Luftraum aufleuchtenden

Feuerkugeln in den grellen Reinfarben des Regenbogens, und demzufolge

bald rot, grün, blau usw. erstrahlen können. Ein

derartiger Wechsel der Farbe ist bei Eisschnuppen während des nur

Sekunden dauernden Fluges nicht zu erkennen.

Nehmen wir die Höhe der Atmosphäre nach zuverlässiger Schätzung mit etwa 600 Kilometer an, wobei die letzten 100 Kilometer allenthalben den Übergang zum Weltraum kennzeichnen, so ist noch jede Sicht eines Beobachters erheblich eingeschränkt, was für die Beobachtung der in Erdnähe vorbeihuschenden Kleinkörper nicht bedeutungslos ist. Die Verminderung der Sichtbarkeit hängt damit zusammen, daß die Luft in unmittelbarer Nähe der Erdoberfläche nicht mehr rein und folglich durchsichtig genug ist. Das führt zu einem gewissermaßen trichterartig gestalteten Schauraum als Produkt des ihn umlagernden Dunstes.

Je nach dem Standort eines Beobachters, wie etwa in Industriegebieten oder Großstadtnähe, kann der nutzbare Schauraum weiterhin vermindert sein.

Setzen wir nun - im Sinne der Sternforschung gesehen! - die höchste Aufleuchthöhe für Schnuppen mit 150 Kilometer an, so ergibt eine Berechnung des Durchmessers und der Oberfläche des überblickten Gebietes, daß ein Beobachter bei uns durchschnittlich nur 1/10 000 der 150 Kilometer um den Erdball geschlagenen Kugelfläche überblickt. Nun ist der Jahresdurchschnitt der von diesem Beobachter allein schon bemerkten Schnuppen erstaunlich groß und muß in Wirklichkeit ein Vieltausendfaches für den ganzen Erdball gerechnet ergeben, selbst wenn wir berücksichtigen, daß Schnuppen die Erde nicht überall gleichmäßig umstürmen.

Wenn aber (und so muß man zwangsläufig folgern) die Sternschnuppen wirklich meteorartige Körper wären, deren Eindringen in die Atmosphäre erst ihr Sichtbarwerden (sei es durch Luftreibung, sei es durch Leuchteffekte der vor ihnen hergeschobenen Luft) verbürgt, dann müßte folgendes Tatsache sein:

Bei dem beobachtungsgemäß erheblichen Schnuppenfall müßte sich der tägliche Massenzuwachs der Erde in einer merklich wahrnehmbaren Veränderung der Tageslänge und einer verhältnismäßig sehr wesentlichen Beschleunigung des Mondumlaufes bemerkbar gemacht haben. Die Erde müßte wohlverstanden einen jährlich Millionen Tonnen betragenden Massenzuwachs erhalten haben und dauernd erhalten.

Um aus dieser Verlegenheit herauszukommen, haben viele Himmelsforscher von jeher auf kleine Schnuppenmassen hingearbeitet. Sie haben sogar nachzuweisen versucht, daß Schnuppenkörper von nur 1/10 Gramm Gewicht aufzublinken vermögen. Daß dies technisch-physikalisch unmöglich ist und nur vom grünen Tisch aus sich "rechnerisch" gestalten läßt, steht außer Frage. Derart winzige Körper können in verhältnismäßig großer Entfernung unmöglich Leuchteffekte erzeugen, die erfaß- und wahrnehmbar sind, auch wenn wir zugeben wollten, daß sie aus Metall bestünden. Wir benötigen derart kleine Schnuppen um so weniger, weil es sich eben um verhältnismäßig viel größere Eiskörper bei ihnen handelt. Demzufolge sind sie auch noch als jenseits der Lufthülle vorbeiziehende Körper der Beobachtung zugänglich, und ohne Zweifel ziehen die meisten der sichtbar werdenden Eisschnuppen an der Erde vorbei, und nur ein geringer Prozentsatz aller Schnuppen gelangt überhaupt in die irdische Lufthülle, um anschließend bei genügender Größe die Erdoberfläche zu erreichen und sich dort - um es kurz vorwegzunehmen - als Hagel und Wasser mitzuteilen.

Nehmen wir die Höhe der Atmosphäre nach zuverlässiger Schätzung mit etwa 600 Kilometer an, wobei die letzten 100 Kilometer allenthalben den Übergang zum Weltraum kennzeichnen, so ist noch jede Sicht eines Beobachters erheblich eingeschränkt, was für die Beobachtung der in Erdnähe vorbeihuschenden Kleinkörper nicht bedeutungslos ist. Die Verminderung der Sichtbarkeit hängt damit zusammen, daß die Luft in unmittelbarer Nähe der Erdoberfläche nicht mehr rein und folglich durchsichtig genug ist. Das führt zu einem gewissermaßen trichterartig gestalteten Schauraum als Produkt des ihn umlagernden Dunstes.

Je nach dem Standort eines Beobachters, wie etwa in Industriegebieten oder Großstadtnähe, kann der nutzbare Schauraum weiterhin vermindert sein.

Setzen wir nun - im Sinne der Sternforschung gesehen! - die höchste Aufleuchthöhe für Schnuppen mit 150 Kilometer an, so ergibt eine Berechnung des Durchmessers und der Oberfläche des überblickten Gebietes, daß ein Beobachter bei uns durchschnittlich nur 1/10 000 der 150 Kilometer um den Erdball geschlagenen Kugelfläche überblickt. Nun ist der Jahresdurchschnitt der von diesem Beobachter allein schon bemerkten Schnuppen erstaunlich groß und muß in Wirklichkeit ein Vieltausendfaches für den ganzen Erdball gerechnet ergeben, selbst wenn wir berücksichtigen, daß Schnuppen die Erde nicht überall gleichmäßig umstürmen.

Wenn aber (und so muß man zwangsläufig folgern) die Sternschnuppen wirklich meteorartige Körper wären, deren Eindringen in die Atmosphäre erst ihr Sichtbarwerden (sei es durch Luftreibung, sei es durch Leuchteffekte der vor ihnen hergeschobenen Luft) verbürgt, dann müßte folgendes Tatsache sein:

Bei dem beobachtungsgemäß erheblichen Schnuppenfall müßte sich der tägliche Massenzuwachs der Erde in einer merklich wahrnehmbaren Veränderung der Tageslänge und einer verhältnismäßig sehr wesentlichen Beschleunigung des Mondumlaufes bemerkbar gemacht haben. Die Erde müßte wohlverstanden einen jährlich Millionen Tonnen betragenden Massenzuwachs erhalten haben und dauernd erhalten.

Um aus dieser Verlegenheit herauszukommen, haben viele Himmelsforscher von jeher auf kleine Schnuppenmassen hingearbeitet. Sie haben sogar nachzuweisen versucht, daß Schnuppenkörper von nur 1/10 Gramm Gewicht aufzublinken vermögen. Daß dies technisch-physikalisch unmöglich ist und nur vom grünen Tisch aus sich "rechnerisch" gestalten läßt, steht außer Frage. Derart winzige Körper können in verhältnismäßig großer Entfernung unmöglich Leuchteffekte erzeugen, die erfaß- und wahrnehmbar sind, auch wenn wir zugeben wollten, daß sie aus Metall bestünden. Wir benötigen derart kleine Schnuppen um so weniger, weil es sich eben um verhältnismäßig viel größere Eiskörper bei ihnen handelt. Demzufolge sind sie auch noch als jenseits der Lufthülle vorbeiziehende Körper der Beobachtung zugänglich, und ohne Zweifel ziehen die meisten der sichtbar werdenden Eisschnuppen an der Erde vorbei, und nur ein geringer Prozentsatz aller Schnuppen gelangt überhaupt in die irdische Lufthülle, um anschließend bei genügender Größe die Erdoberfläche zu erreichen und sich dort - um es kurz vorwegzunehmen - als Hagel und Wasser mitzuteilen.

Der Behauptung, daß

Sternschnuppen nichts anderes als Sonnenlicht

reflektierende Eiskörper sind, liegt aber noch im Zusammenhang

damit eine besondere Überlegung zugrunde. Wird ein

Körper, der nur mehr fremdes Licht widerspiegelt, von einem

anderen überschattet, so kann er natürlich nicht mehr

leuchtend in Erscheinung treten, wie das beispielsweise bei

Mondfinsternissen (Mond gelangt in den Schatten der Erde) der Fall zu

sein pflegt. Demzufolge muß es in allerdings stark

verkleinertem Maße auch Schnuppenverfinsterungen geben, sobald

nämlich zur Nachtzeit eine Schnuppe in den Erdschatten

gerät. Man kann diesen Erdschatten räumlich als

gewaltiges Schattenrohr auffassen, dessen Achse naturgemäß

der Sonnenrichtung entgegengesetzt in den Raum weist. Eine

augenblickliche Richtung dieser Achse bzw. die Lage des Schattenrohrs

ist für Tag und Stunde durch die jeweils gegebenen

Bahnverhältnisse der Erde zur Sonne (Erdumlauf, eigene Erddrehung,

Stellung der Erdachse auf ihrer Bahnebene) genau bestimmt, und diese

Verhältnisse gestatten erst, den Gang der Schnuppen für jeden

Ort der Erde im Verlaufe jeder Nacht und im Zeitraum eines Jahres zu

durchschauen. Mit anderen Worten ist die Lage des Erdschattens

zwangsläufig abhängig vom Standort des Beobachters sowie von

der Jahres- und Tageszeit.

Schnuppen müssen beim Eintritt in den Erdschatten unsichtbar werden und gegebenenfalls beim Austritt aus dem Schatten wieder aufleuchten.

Laufen Schnuppen jedoch in der Richtung des Schattens weiter oder findet der Austritt an einer Stelle statt, da Undurchsichtigkeit des Horizontes eine Schau verbietet, kann eine Schnuppe auch nicht mehr erneut sichtbar werden. Es ist auch nur natürlich, daß die jeweilige Lage des Erdschattens bald mehr, bald weniger Schnuppen zu beobachten gestattet. Beobachtet man beispielsweise bei uns zulande (fixierter Standort +50° geographische Breite, Zeit 12 Uhr nachts) Schnuppen zur Wintersonnenwende, so ist der Erdschatten derart gelagert, daß Schnuppen sowohl vor dem Eintritt als auch nach dem Austritt aus dem Schatten sichtbar sind. Zur Sommersonnenwende hindert der Erdschatten so gut wie gar nicht, und in der Zeit der Tag- und Nachtgleichen sind Schnuppen vor allem vor dem Verschwinden im Schatten bei einer erheblichen unbeschatteten Raumweite zu beobachten. Das Beobachtungsmaterial der Schnuppenforschung bestätigt geradezu diesen Verlauf der Dinge, aber da sie die Natur der Sternschnuppen nicht erkannt hat, sie für solche erst in der Lufthülle aufleuchtende Körper hält, und da ihr Schnuppenverfinsterungen fremd geblieben sind, kann sie auch keine irgendwie befriedigende Deutung geben, kann ihre Beobachtungen gar nicht richtig auswerten und muß sich mit Annahmen, Möglichkeiten und grauen Hypothesen mühen. Wiederum ist die bisherige Forschung um die Deutung einer sehr wesentlichen Tatsache verlegen, die wir klären können und die unsere Frage, ob Sternschnuppenbeobachtungen unsere Eiskörperverteilungen im Raum beweisen, zur abschließenden Beantwortung führt.

Schnuppen müssen beim Eintritt in den Erdschatten unsichtbar werden und gegebenenfalls beim Austritt aus dem Schatten wieder aufleuchten.

Laufen Schnuppen jedoch in der Richtung des Schattens weiter oder findet der Austritt an einer Stelle statt, da Undurchsichtigkeit des Horizontes eine Schau verbietet, kann eine Schnuppe auch nicht mehr erneut sichtbar werden. Es ist auch nur natürlich, daß die jeweilige Lage des Erdschattens bald mehr, bald weniger Schnuppen zu beobachten gestattet. Beobachtet man beispielsweise bei uns zulande (fixierter Standort +50° geographische Breite, Zeit 12 Uhr nachts) Schnuppen zur Wintersonnenwende, so ist der Erdschatten derart gelagert, daß Schnuppen sowohl vor dem Eintritt als auch nach dem Austritt aus dem Schatten sichtbar sind. Zur Sommersonnenwende hindert der Erdschatten so gut wie gar nicht, und in der Zeit der Tag- und Nachtgleichen sind Schnuppen vor allem vor dem Verschwinden im Schatten bei einer erheblichen unbeschatteten Raumweite zu beobachten. Das Beobachtungsmaterial der Schnuppenforschung bestätigt geradezu diesen Verlauf der Dinge, aber da sie die Natur der Sternschnuppen nicht erkannt hat, sie für solche erst in der Lufthülle aufleuchtende Körper hält, und da ihr Schnuppenverfinsterungen fremd geblieben sind, kann sie auch keine irgendwie befriedigende Deutung geben, kann ihre Beobachtungen gar nicht richtig auswerten und muß sich mit Annahmen, Möglichkeiten und grauen Hypothesen mühen. Wiederum ist die bisherige Forschung um die Deutung einer sehr wesentlichen Tatsache verlegen, die wir klären können und die unsere Frage, ob Sternschnuppenbeobachtungen unsere Eiskörperverteilungen im Raum beweisen, zur abschließenden Beantwortung führt.

Man weiß, daß die

erste Jahreshälfte weniger reich an

Schnuppenfällen ist als die zweite. Das stimmt mit unserer

Ableitung überein, daß die Erde im Herbst den stärksten

Eiskörperschwärmen ("Eistrichter-Durchfahrung") ausgesetzt

ist und folglich auch mehr Schnuppenfälle registriert werden

müssen.

(Bildquelle und -text:

Buch "Der Mars, ein uferloser Eisozean" von H. Fischer, 1924)

Man sieht, daß die Erde diesen Eisschleiertrichter um den 10. bis 20. August absteigend und um Ende Oktober und Anfang November herum aufsteigend durchwandert, zu welchen Zeiten wir auch die beiden jährlichen Hauptzeiten der Sternschnuppen beobachten können, die als Eiskörper im widergespiegelten Sonnenlicht außerhalb der irdischen Lufthülle aufleuchten. (Zeichnung nach Hörbiger.)

Man sieht, daß die Erde diesen Eisschleiertrichter um den 10. bis 20. August absteigend und um Ende Oktober und Anfang November herum aufsteigend durchwandert, zu welchen Zeiten wir auch die beiden jährlichen Hauptzeiten der Sternschnuppen beobachten können, die als Eiskörper im widergespiegelten Sonnenlicht außerhalb der irdischen Lufthülle aufleuchten. (Zeichnung nach Hörbiger.)

Die Schnuppenhäufung zur

zweiten Jahreshälfte hat der

französische Astronom Coulvier-Gravier bereits vor langen

Jahrzehnten nachgewiesen, aber er hat auch schon damals viel

weitgehendere Einzelheiten festgestellt. Er hat mehrere Jahre

hindurch die Schnuppenfälle ausgezählt und verzeichnet und im

Mittel herausgefunden, daß in der zweiten Jahreshälfte

(abgesehen vom allgemeinen Mehr an Schnuppen) ein Maximum oder ein

Häufigkeitswert zwischen August und November liegt. Ferner

blieb es ihm auch nicht verborgen, daß dieser

Häufigkeitswert eine Schwächung um die Septemberzeit

aufweist! Erinnern wir uns des Gesagten, daß unsere Erde

beim Hindurchschlich durch den idealisierten "Eistrichter" dessen

"Wände" (starke Eiskörperzonen) passiert und der

"Trichterinnenraum" weniger mit Eis gespeist sein kann, so ist auch

diese Überreinstimmung, zumal auch die Zeitverhältnisse

stimmen, geradezu schlagend! Auch bei der im Mittel

schnuppenärmeren ersten Jahreshälfte tritt

beobachtungsgemäß zwischen Februar bis April ein

Häufigkeitswert mit deutlicher Schwächung im März auf,

was wiederum den Verhältnissen unseres "Gegentrichters"

entspricht. Daß der Frühjahrshäufigkeitswert weit

hinter dem herbstlichen steht, deckt sich ebenfalls mit unserer

Gegentrichterableitung.

Die Tatsachen sprechen, und sie sprechen ebenso deutlich zu uns bei weiteren Vergleichen unserer "Eistrichter" mit dem von der Forschung seit Jahrzehnten aufbereiteten Beobachtungsmaterial über die jährliche Variation von Sternschnuppen und Schnuppenschwärmen. Und der aus der Fallbahnableitung sich ergebende Eisblockzuzug (Eisboliden) stimmt deshalb auch nicht nur zufällig mit dem altbekannten Perseidenschwarm zur Augustzeit, dem Leonidenschwarm zur Novemberzeit oder etwa dem Lyridenschwarm im April überein.

Auch über die Sternschnuppen konnten wir ebensowenig wie über die Milchstraße mit drei Worten hinweggleiten. Wir mußten zum mindesten andeuten, welche Wege gegeben sind, die Eisnatur zu ergründen und auf welcher Linie die Beweismittel sich bewegen. An diesen Eisschnuppen hängt ja im Grunde das ganze Schicksal der Erde, und bestünden sie aus Metall oder Stein, existierte kein Leben auf Erden. Würden sie aber plötzlich zu solcher Stofflichkeit überwechseln, sähe es in ein paar Jahrtausenden schon gar böse aus. Eine ausgedörrte Erdenwüste wäre schlimmer als die mit der Eisanreicherung an die Erde gebundenen Gefahren. Diesen Beweis wird und die Erde noch selbst liefern.

Die Tatsachen sprechen, und sie sprechen ebenso deutlich zu uns bei weiteren Vergleichen unserer "Eistrichter" mit dem von der Forschung seit Jahrzehnten aufbereiteten Beobachtungsmaterial über die jährliche Variation von Sternschnuppen und Schnuppenschwärmen. Und der aus der Fallbahnableitung sich ergebende Eisblockzuzug (Eisboliden) stimmt deshalb auch nicht nur zufällig mit dem altbekannten Perseidenschwarm zur Augustzeit, dem Leonidenschwarm zur Novemberzeit oder etwa dem Lyridenschwarm im April überein.

Auch über die Sternschnuppen konnten wir ebensowenig wie über die Milchstraße mit drei Worten hinweggleiten. Wir mußten zum mindesten andeuten, welche Wege gegeben sind, die Eisnatur zu ergründen und auf welcher Linie die Beweismittel sich bewegen. An diesen Eisschnuppen hängt ja im Grunde das ganze Schicksal der Erde, und bestünden sie aus Metall oder Stein, existierte kein Leben auf Erden. Würden sie aber plötzlich zu solcher Stofflichkeit überwechseln, sähe es in ein paar Jahrtausenden schon gar böse aus. Eine ausgedörrte Erdenwüste wäre schlimmer als die mit der Eisanreicherung an die Erde gebundenen Gefahren. Diesen Beweis wird und die Erde noch selbst liefern.

Drei Jahrdutzende (dies im Jahr

1936 zurürckgerechnet) sind

verstrichen, seit von der von Hörbiger verteidigten Eisnatur der

Schnuppen erstmals etwas in die Öffentlichkeit drang. Der

"Pester Lloyd" hatte es "gewagt", in seiner Abendausgabe vom 15.

November 1899 ein kurzes Referat über einen Vortrag Hörbigers

zu bringen, den dieser auf Betreiben des ordentlichen Professors J. von

Radinger an der Wiener Technischen Hochschule gehalten hatte. Das

war die überhaupt erste Veröffentlichung

über eine der vielen zur Welteislehre (Glacial-Kosmogonie)

drängenden Perspektiven, und den Anstoß zu dem Vortrage

selbst hatte eine Pressefehde über die "Leoniden" gegeben, die von

zwei Sterngelehrten, Professor Palisa und dem Berliner Wilhelm Meyer

(Uraniameyer) ausgetragen wurde. Meyer hatte schon Jahre zuvor

mit Hörbiger in Briefwechsel gestanden, glaubte anfänglich

kosmisches Eis als Hirngespinst verurteilen zu sollen und wollte den

Lesern des "Neuen Wiener Tageblattes" nun plötzlich klarmachen,

daß die Beobachtung

eines Gewitters in den Alpen für einen kosmischen Eiseinfluß

spräche. Palisa glaubte wiederum in der "Neuen Freien

Presse" behaupten zu müssen, daß in solchem Falle der Himmel

glühend werden müßte. Das hatte in Anbetracht des

bevorstehenden Leonidenfalles auch recht viele der gemütlichsten

Wiener auf die Beine gebracht, und ein ganzes Heer von Neugierigen

hielt damals den Semmering oder den Kahlenberg besetzt.

Glüht der Himmel wirklich oder glüht er nicht, das schien der

Volksmeinung nach eine wirklich interessante und schließlich auch

nicht ganz ungefährliche Sache zu sein.

Professor J. von Radinger hatte noch vor seinem früh erfolgten Ableben (1903) Gelegenheit genommen, einem Festvortrag (anläßlich einer Jubiläumsfeier deutschösterreichischer Ingenieure und Wissenschaftler) Hörbigersche Ideen zugrunde zu legen, um, wie er es selbst ausspricht, "zu zeigen, daß unsere Augen über die Alltagsgrenzen hinauswachsen" müssen. Sein an Hörbiger selbst gerichtetes Wort aber: "Seien Sie beruhigt in der Überzeugung und dem Bewußtsein, durch Ihren Genius die Welt verpflichtet zu haben", steht damals schon wie eine spezifische Warnung vor allen, die sich berufen fühlen, durch forschende Erkenntnis Licht in das Dunkel der irdisch-kosmischen Zusammenhänge zu tragen. Aber seltsamerweise ist die Wissenschaft nur allzu beruhigt in alten und längst ausgefahrenen Gleisen weitergegangen. Jahrzehnte sollten jedenfalls verstreichen, bis sich in den letzten Jahren und gegenwärtig zum mindesten vereinzelte Gelehrte (und nicht zuletzt aus dem Kreise der Wetterforschung) finden, um das kosmische Eis zögernd aufzugreifen und ihren Ideengängen einzuflechten (dies geschrieben und gehofft im Jahre 1936).

Wir bringen das sehr bewußt zum Ausdruck, um zu zeigen, wieviel Zeit es kostet, bis ein gewaltiger Schrittmacher Verständnis bei jenen findet, die dem konstruktiven Rohbau seiner Gesamtschau feingeschliffene Steine einsetzen.

Professor J. von Radinger hatte noch vor seinem früh erfolgten Ableben (1903) Gelegenheit genommen, einem Festvortrag (anläßlich einer Jubiläumsfeier deutschösterreichischer Ingenieure und Wissenschaftler) Hörbigersche Ideen zugrunde zu legen, um, wie er es selbst ausspricht, "zu zeigen, daß unsere Augen über die Alltagsgrenzen hinauswachsen" müssen. Sein an Hörbiger selbst gerichtetes Wort aber: "Seien Sie beruhigt in der Überzeugung und dem Bewußtsein, durch Ihren Genius die Welt verpflichtet zu haben", steht damals schon wie eine spezifische Warnung vor allen, die sich berufen fühlen, durch forschende Erkenntnis Licht in das Dunkel der irdisch-kosmischen Zusammenhänge zu tragen. Aber seltsamerweise ist die Wissenschaft nur allzu beruhigt in alten und längst ausgefahrenen Gleisen weitergegangen. Jahrzehnte sollten jedenfalls verstreichen, bis sich in den letzten Jahren und gegenwärtig zum mindesten vereinzelte Gelehrte (und nicht zuletzt aus dem Kreise der Wetterforschung) finden, um das kosmische Eis zögernd aufzugreifen und ihren Ideengängen einzuflechten (dies geschrieben und gehofft im Jahre 1936).

Wir bringen das sehr bewußt zum Ausdruck, um zu zeigen, wieviel Zeit es kostet, bis ein gewaltiger Schrittmacher Verständnis bei jenen findet, die dem konstruktiven Rohbau seiner Gesamtschau feingeschliffene Steine einsetzen.

Da spürt, um nur dieses

Beispiel hierherzusetzen, der bekannte

Meteorologe Otto Myrbach von der Zentralanstalt für Meteorologie

und Geodynamik in Wien seit einer Reihe von Jahren der Frage nach,

welchen möglichen Einfluß Sternschnuppen, insbesondere die

Leoniden, auf das Wetter haben, und er hat seine vorläufigen

Forschungserkenntnisse darüber in verschiedenen Fachorganen

niedergelegt. Ohne seine feinsinnigen Versuchsanstellungen hier

referierend darstellen zu können, greifen wir nur das heraus, was

wichtig zu unterbreiten ist: "Angeregt

wurde ich zu der vorliegenden Untersuchung (über Leoniden) durch

eine Wetterkatastrophe, welche in ganz überraschender

Weise weite Teile von Mittel-

und Südeuropa am 12. November 1925 heimsuchte. Ein

Schneesturm wütete im Eulen- und Riesengebirge und in Mähren,

in Wien fielen innerhalb 14 Stunden 54,6 Millimeter Regen, und es kam

zu katastrophalen Überschwemmungen in Steiermark, Kärnten,

Krain, Bosnien, Montenegro, Dalmatien, Ungarn, Italien und Spanien; bei

den britischen Flottenmanövern fiel ein U-Boot einem Unwetter mit

Sturm zum Opfer und an der Malabarküste in Indien tobte ein Zyklon

(Wirbelsturm). Die Gleichzeitigkeit der Katastrophen, ihre

Ausdehnung und das Überraschende ihres Eintritts legte mir den

Gedanken nahe, daß eine kosmische Einwirkung vorliegen könnte. Ein

günstiger Zufall wollte es, daß ich kurz vor jenem

Unglückstag in einem Brief darauf aufmerksam gemacht worden war,

daß die Erde um den 12. November herum die Bahn des

Meteorschwarms (Sternschnuppen) der Leoniden kreuzt. Sonst

wären mir die Leoniden als gut terrestrisch (erdergeben) erzogenem

Meteorologen wohl ziemlich fern gelegen. So aber war meine

Aufmerksamkeit erregt und es lag nicht fern, zwischen diesen

gleichzeitigen Ereignissen, der Kreuzung des Leonidenschwarmes und den

Wetterkatastrophen, auch eine kausale Beziehung zu vermuten!"

Als Ergebnis seiner angestellten Untersuchungen lesen wir, daß "beim Durchgang der Erde durch Verdichtungsstellen des Leonidenschwarmes stellenweise verstärkte Niederschläge fallen können, und daß der ganze Wasserhaushalt der Erde in den einander folgenden Jahren dieser Durchgänge in nachhaltiger und einschneidender Weise angeregt wird". Ohne Zweifel ist dieser Gelehrte auf dem Weg, zu erkennen, daß in Zeiten der Sternschnuppenschwärme auch die Erde reichlich Gelegenheit findet, Eiskörper daraus einzufangen. Mehr allgemeiner Natur sind uns einige sehr wichtig erscheinende Bemerkungen: "Trotz der herrschenden tiefen Abneigung gegen etwa noch weitergehende kosmische Einflüsse glaube ich, daß es auch notwendig wird, vorurteilslos die Frage planetarischer Einflüsse (!) zu untersuchen, und schließlich wird man sogar auch die Sternschnuppen nicht ganz vergessen dürfen, wenn man ernstlich alle Wetterfaktoren erfassen will. Ich zweifle nicht daran, daß es außer diesen genannten noch viele andere gibt, von deren Mitwirkung wir heute noch gar nichts ahnen (wenn man an der Welteislehre vorbeisieht, Verf.)! Man hört von den grundsätzlichen Gegnern kosmischer Wettereinflüsse immer wieder den Einwand, es sei unwissenschaftlich, sich um kosmische Einflüsse zu kümmern, bevor die rein irdischen Zusammenhänge geklärt seien (was ohne kosmischen Hineinbezug eben niemals gelingen kann! Verf.). Ich muß diesem Einwand hier begegnen, weil er meines Erachtens viel Unheil anrichtet. Ich erachte es nämlich als unsere erste Pflicht, vor allem alle jene unabhängigen Variablen festzustellen, von denen das Wetter abhängt, und als solche stehen kosmische Kräfte mindestens im stärksten Verdacht, mitzuwirken....

Ich wage die Behauptung, daß das grundsätzliche Ignorieren kosmischer Einflüsse unwissenschaftlich ist."

Als Ergebnis seiner angestellten Untersuchungen lesen wir, daß "beim Durchgang der Erde durch Verdichtungsstellen des Leonidenschwarmes stellenweise verstärkte Niederschläge fallen können, und daß der ganze Wasserhaushalt der Erde in den einander folgenden Jahren dieser Durchgänge in nachhaltiger und einschneidender Weise angeregt wird". Ohne Zweifel ist dieser Gelehrte auf dem Weg, zu erkennen, daß in Zeiten der Sternschnuppenschwärme auch die Erde reichlich Gelegenheit findet, Eiskörper daraus einzufangen. Mehr allgemeiner Natur sind uns einige sehr wichtig erscheinende Bemerkungen: "Trotz der herrschenden tiefen Abneigung gegen etwa noch weitergehende kosmische Einflüsse glaube ich, daß es auch notwendig wird, vorurteilslos die Frage planetarischer Einflüsse (!) zu untersuchen, und schließlich wird man sogar auch die Sternschnuppen nicht ganz vergessen dürfen, wenn man ernstlich alle Wetterfaktoren erfassen will. Ich zweifle nicht daran, daß es außer diesen genannten noch viele andere gibt, von deren Mitwirkung wir heute noch gar nichts ahnen (wenn man an der Welteislehre vorbeisieht, Verf.)! Man hört von den grundsätzlichen Gegnern kosmischer Wettereinflüsse immer wieder den Einwand, es sei unwissenschaftlich, sich um kosmische Einflüsse zu kümmern, bevor die rein irdischen Zusammenhänge geklärt seien (was ohne kosmischen Hineinbezug eben niemals gelingen kann! Verf.). Ich muß diesem Einwand hier begegnen, weil er meines Erachtens viel Unheil anrichtet. Ich erachte es nämlich als unsere erste Pflicht, vor allem alle jene unabhängigen Variablen festzustellen, von denen das Wetter abhängt, und als solche stehen kosmische Kräfte mindestens im stärksten Verdacht, mitzuwirken....

Ich wage die Behauptung, daß das grundsätzliche Ignorieren kosmischer Einflüsse unwissenschaftlich ist."

Wir brauchen dieser eindeutigen

Erklärung nichts Ergänzendes

hinzuzusetzen, wir haben das immer behauptet, und wir wiederholen noch

einmal kurz in ein paar klaren Sätzen die inzwischen schon

verfeinert dargestellten Zusammenhänge:

Kosmische und der Milchstraße vom Weltraumwiderstand ausgelockerte Eisblöcke gelangen in das Innere des Sonnenreiches. Wir sehen sie als Eisschnuppen (Grobeis) ziehen. Ein geringer Bruchteil dieser Blöcke fällt in zeitweise verstärktem Grade der Erde zu und löst dort bestimmte Erscheinungen aus. Die Erde wird auf diese Weise auf direktem Weg mit kosmischem Wasser gespeist. Eine zweite kosmische Wasserspeisung geht von den Sonnenflecken aus, die das Ergebnis der bis zur Sonne gelangten und in sie gestürzten Eisblöcke sind. Das von den Fleckentrichtern schußartig abgetriebene und in seinem Abtrieb vom Strahlungsdruck noch beflügelte Feineis (Eisstaub) dringt bis zur Erde und noch darüber hinaus bis in die Marsgegend vor, hüllt die Erde gewissermaßen ein und wird auch in der irdischen Lufthülle entsprechend wirksam. Die Vorgänge bei beiden Wasserspeisungen der Erde laufen naturgemäß nicht vollkommen getrennt nebeneinander her, sondern müssen sich überschneiden, durchdringen und ergänzen. Die Wirkungen dieser Vorgänge sind vielgestaltig, sie beeinflussen nicht nur die Luft-, sondern auch die Gesteinshülle (feste Krustenoberfläche) der Erde und im Zusammenhang damit das irdische Leben einschließlich des Menschen.

Es gelingt, sowohl das Milchstraßen- als auch das ihr entstammende Schnuppeneis nachzuweisen. An jedem nicht mit Wolken bedeckten Nachthimmel haben wir dieses Eis sichtbar vor uns, und wir hätten dies auch für das freie Auge am Tage, würde die Lichtflut der Sonne die Beobachtung dann nicht verwehren.

Es bleibt aber noch eine letzte Frage zu klären übrig, und diese lautet: Können wir das sonnenflüchtige Feineis ebenfalls sehen? Ist diese Frage beantwortet, können wir um so gefestigter und ohne voraussetzungslos erscheinen zu müssen die Auswirkungen vom Grob- und vom Feineis auf Erden uns näher besehen.

Kosmische und der Milchstraße vom Weltraumwiderstand ausgelockerte Eisblöcke gelangen in das Innere des Sonnenreiches. Wir sehen sie als Eisschnuppen (Grobeis) ziehen. Ein geringer Bruchteil dieser Blöcke fällt in zeitweise verstärktem Grade der Erde zu und löst dort bestimmte Erscheinungen aus. Die Erde wird auf diese Weise auf direktem Weg mit kosmischem Wasser gespeist. Eine zweite kosmische Wasserspeisung geht von den Sonnenflecken aus, die das Ergebnis der bis zur Sonne gelangten und in sie gestürzten Eisblöcke sind. Das von den Fleckentrichtern schußartig abgetriebene und in seinem Abtrieb vom Strahlungsdruck noch beflügelte Feineis (Eisstaub) dringt bis zur Erde und noch darüber hinaus bis in die Marsgegend vor, hüllt die Erde gewissermaßen ein und wird auch in der irdischen Lufthülle entsprechend wirksam. Die Vorgänge bei beiden Wasserspeisungen der Erde laufen naturgemäß nicht vollkommen getrennt nebeneinander her, sondern müssen sich überschneiden, durchdringen und ergänzen. Die Wirkungen dieser Vorgänge sind vielgestaltig, sie beeinflussen nicht nur die Luft-, sondern auch die Gesteinshülle (feste Krustenoberfläche) der Erde und im Zusammenhang damit das irdische Leben einschließlich des Menschen.

Es gelingt, sowohl das Milchstraßen- als auch das ihr entstammende Schnuppeneis nachzuweisen. An jedem nicht mit Wolken bedeckten Nachthimmel haben wir dieses Eis sichtbar vor uns, und wir hätten dies auch für das freie Auge am Tage, würde die Lichtflut der Sonne die Beobachtung dann nicht verwehren.

Es bleibt aber noch eine letzte Frage zu klären übrig, und diese lautet: Können wir das sonnenflüchtige Feineis ebenfalls sehen? Ist diese Frage beantwortet, können wir um so gefestigter und ohne voraussetzungslos erscheinen zu müssen die Auswirkungen vom Grob- und vom Feineis auf Erden uns näher besehen.

Wer einige Übung im

Beobachten der Himmelswunder besitzt und

seinen Blick regelmäßiger zum Dämmerungs- oder

Nachthimmel kehrt, dem bleibt auch ein zart weißlich schimmerndes

Gebilde nicht verborgen, das sich in unseren Breiten vor allem in

schönen Winternächten zeigt. Der seltsame, zu dieser

Zeit am abendlichen Westhimmel aufleuchtende und dort seine breiteste

Stelle aufweisende Schein verengt sich bis zu einer gewissen Höhe

mehr und mehr, erinnert seiner Form nach an eine Halbellipse und wird

in der Regel als Lichtkegel beschrieben. Da dieses Gebilde

ausgesprochen den Sternbildern des Tierkreises

(= Zodiakus) folgt, wird es mit Tierkreis- oder Zodiakallicht bezeichnet. Man hat auch längst herausgefunden, daß aus der Spitze des Zodiakalkegels bisweilen ein äußerst zartes Band (Lichtbrücke) weiterverläuft, das, den Lichtschein verlängernd, über das ganze Himmelsgewölbe verfolgt werden kann und das am Gegenpunkt des Hauptlichtes eine Lichtsteigerung (Gegenschein) erfährt.

Wer sich über die jeweilige Sichtbarkeit und die Beobachtungsmethoden des Zodiakallichtes näher unterrichten will, mag sich Aufklärung darüber in dem mit Unterstützung der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft herausgegebenen Werk über das Zodiakallicht (Bd. 11 der "Probleme der kosmischen Physik") verschaffen. Hier hat der derzeit (im Jahre 1936) gründlichste Beobachter des Zodiakallichtes, F. Schmid, einen sich auf Jahrzehnte hindurch erstreckenden Beobachtungsstoff ausgearbeitet und auch ziemlich erschöpfend die verschiedenen Mußmaßungen über das Wesen dieser Erscheinungen vorgetragen.

Wir heben das ausdrücklich hervor, weil im allgemeinen das Zodiakallicht ziemlich stiefmütterlich abgetan wird und noch gegenwärtig in der Neuauflage eines bekannten und äußerst umfangreichen Lehrbuches der Meteorologie lediglich der Vermerk zu entdecken ist, daß es, dem Gebiete der Wetterkunde ferner liegend, "vorläufig noch beiseitegelassen werden kann". (!) Nun ging und geht der Streit um diesen rätselhaften Lichtschimmer noch immer darum, ob es als eine der irdischen Lufthülle entsprungene Erscheinung oder kosmisch zu deuten ist. Die meisten Ansichten neigen dahin, das Zodiakallicht als eine gegen die Sonne hin verdichtende Materie aufzufassen, die in Form einer flachen Linse bis über die Erdbahn hinausreicht, und die allenfalls nur eine Fortsetzung des Sonnenkronlichtes sein könnte!

Damit kommt uns die Forschung sehr entgegen, denn unserer Ableitung gemäß, daß das Kronlicht in der Fleckentätigkeit der Sonne wurzelt, und beiderseits vom Sonnenäquator die durchschnittlich meisten Auspufftrichter tätig sind, muß sich bei genauerem Verfolg der Dinge ein solches Bild ergeben. Der Haupt- und der Gegenschein des Zodiakallichtes aber sind Zeugen dafür, daß die Erde beim Durchfurchen sonnenflüchtiger Feineismassen Feineisverdichtungen infolge ihrer elektromagnetischen Raffwirkung herbeiführt, die auf der Mittagsseite der Erde verstärkt (Hauptschein oder Zodiakalkopf) erscheinen, indessen auf der sonnenabgewandten Seite eine Art Kielwasser im Feineisabfluß (Gegenschein oder Zodiakalschweif) entstehen muß. Eine genauere Darstellung der hier bestehenden Verhältnisse (die "Lichtbrücke" beispielsweise als sich notwendig ergebende Perspektiverscheinung der bis über die Marsbahn hinausreichenden Zodiakallinse erklärt) würde zeigen, daß gerade erst die Welteislehre (Glacial-Kosmogonie) erstaunliche Klarheit in das hypothetisch umwobene Gesamtbild hineinträgt und sich nirgends in Widerspruch mit allgemein festgestellten Beobachtungsergebnissen befindet.

Man gibt auch allgemein zu, daß das Zodiakallicht aus sonnenbeleuchteten Partikeln besteht und spricht sogar von festen Körperchen von 1 Millimeter Durchmesser, wobei eine durchschnittliche Entfernung der Teilchen von 8 Kilometer genügen würde, die Helligkeit des Zodiakallichtes zu erklären.

Die Körperchen werden ihrer Natur nach bald als sonnenflüchtiger "Sonnenstaub" oder als irgendein kosmischer Staub gedeutet, und dann und wann stößt man gar noch auf die Meinung, es handle sich um übriggebliebene Reste jenes Urnebels, aus dem sich unser Sonnenreich vermeintlich gebildet haben könnte.

Wiederholt wurde dieser mysteriöse Staub auch schon mit der Sonnenfleckentätigkeit in Zusammenhang gebracht, weil man feststellen konnte, daß das Tierkreislicht zu Zeiten verminderter Sonnentätigkeit eine entsprechende Einbuße seines Lichtschimmers erfährt, im umgekehrten Falle aber wieder heller erstrahlt! Das registrieren wir um so lieber, als wir entdecken konnten, daß bereits der große Naturforscher Alexander von Humboldt (gest. 1859), der das in den Tropen viel wundervoller ausgeprägte Zodiakallicht dort studieren konnte, in seinem berühmten Reisewerk über die Äquinoktialgegenden einen entsprechenden Hinweis gibt. Er teilt uns mit, nach des Gelehrten Dominic Cassinis Meinung sollte "das Zodiakallicht in manchen Jahren schwächer und dann wieder so stark werden wie anfangs". Als Grund für diesen Lichtwechsel würde Cassini (dessen Name übrigens im Begriff Cassinische Teilung beim Saturnring fortlebt) annehmen, daß es "mit denselben Emanationen (Ausstrahlungen) zusammenhänge, in deren Folge auf der Sonnenscheibe periodisch Flecken und Fackeln erscheinen". Wenn neuerdings der erwähnte Zodiakalspezialist Schmid betont, "daß die Möglichkeit eines Zusammenhanges des Zodiakallichtes mit der Periodizität der Sonnenflecken erneut eine sorgfältige Prüfung fordert und im Moment keineswegs abgelehnt werden darf", so zeigt das nur, daß hundert und mehr Jahre nicht hinreichen, eine richtig aufgenommene Fährte zu verfolgen und restlos zu klären.

(= Zodiakus) folgt, wird es mit Tierkreis- oder Zodiakallicht bezeichnet. Man hat auch längst herausgefunden, daß aus der Spitze des Zodiakalkegels bisweilen ein äußerst zartes Band (Lichtbrücke) weiterverläuft, das, den Lichtschein verlängernd, über das ganze Himmelsgewölbe verfolgt werden kann und das am Gegenpunkt des Hauptlichtes eine Lichtsteigerung (Gegenschein) erfährt.

Wer sich über die jeweilige Sichtbarkeit und die Beobachtungsmethoden des Zodiakallichtes näher unterrichten will, mag sich Aufklärung darüber in dem mit Unterstützung der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft herausgegebenen Werk über das Zodiakallicht (Bd. 11 der "Probleme der kosmischen Physik") verschaffen. Hier hat der derzeit (im Jahre 1936) gründlichste Beobachter des Zodiakallichtes, F. Schmid, einen sich auf Jahrzehnte hindurch erstreckenden Beobachtungsstoff ausgearbeitet und auch ziemlich erschöpfend die verschiedenen Mußmaßungen über das Wesen dieser Erscheinungen vorgetragen.

Wir heben das ausdrücklich hervor, weil im allgemeinen das Zodiakallicht ziemlich stiefmütterlich abgetan wird und noch gegenwärtig in der Neuauflage eines bekannten und äußerst umfangreichen Lehrbuches der Meteorologie lediglich der Vermerk zu entdecken ist, daß es, dem Gebiete der Wetterkunde ferner liegend, "vorläufig noch beiseitegelassen werden kann". (!) Nun ging und geht der Streit um diesen rätselhaften Lichtschimmer noch immer darum, ob es als eine der irdischen Lufthülle entsprungene Erscheinung oder kosmisch zu deuten ist. Die meisten Ansichten neigen dahin, das Zodiakallicht als eine gegen die Sonne hin verdichtende Materie aufzufassen, die in Form einer flachen Linse bis über die Erdbahn hinausreicht, und die allenfalls nur eine Fortsetzung des Sonnenkronlichtes sein könnte!

Damit kommt uns die Forschung sehr entgegen, denn unserer Ableitung gemäß, daß das Kronlicht in der Fleckentätigkeit der Sonne wurzelt, und beiderseits vom Sonnenäquator die durchschnittlich meisten Auspufftrichter tätig sind, muß sich bei genauerem Verfolg der Dinge ein solches Bild ergeben. Der Haupt- und der Gegenschein des Zodiakallichtes aber sind Zeugen dafür, daß die Erde beim Durchfurchen sonnenflüchtiger Feineismassen Feineisverdichtungen infolge ihrer elektromagnetischen Raffwirkung herbeiführt, die auf der Mittagsseite der Erde verstärkt (Hauptschein oder Zodiakalkopf) erscheinen, indessen auf der sonnenabgewandten Seite eine Art Kielwasser im Feineisabfluß (Gegenschein oder Zodiakalschweif) entstehen muß. Eine genauere Darstellung der hier bestehenden Verhältnisse (die "Lichtbrücke" beispielsweise als sich notwendig ergebende Perspektiverscheinung der bis über die Marsbahn hinausreichenden Zodiakallinse erklärt) würde zeigen, daß gerade erst die Welteislehre (Glacial-Kosmogonie) erstaunliche Klarheit in das hypothetisch umwobene Gesamtbild hineinträgt und sich nirgends in Widerspruch mit allgemein festgestellten Beobachtungsergebnissen befindet.

Man gibt auch allgemein zu, daß das Zodiakallicht aus sonnenbeleuchteten Partikeln besteht und spricht sogar von festen Körperchen von 1 Millimeter Durchmesser, wobei eine durchschnittliche Entfernung der Teilchen von 8 Kilometer genügen würde, die Helligkeit des Zodiakallichtes zu erklären.

Die Körperchen werden ihrer Natur nach bald als sonnenflüchtiger "Sonnenstaub" oder als irgendein kosmischer Staub gedeutet, und dann und wann stößt man gar noch auf die Meinung, es handle sich um übriggebliebene Reste jenes Urnebels, aus dem sich unser Sonnenreich vermeintlich gebildet haben könnte.