| Zurück |

Impressum

Datenschutz

EINLEITUNG

Ich will betrachten, wie sich

Planet und Mond zwischen Mondeinfang und

Mond-Ende gegenseitig zueinander verhalten.

Denn bei aller Mißhandlung, die der kleinere erfährt, prägt er dem größeren doch Züge seiner Wirksamkeit auf. Es wird sich ergeben, ob und inwieweit dabei ruckartige Veränderungen auftreten. Maßstabsgerechte Darstellungen sind unentbehrlich, ebenso Rechnung, doch sollen Differential- und Integralrechnung vermieden werden.

Denn bei aller Mißhandlung, die der kleinere erfährt, prägt er dem größeren doch Züge seiner Wirksamkeit auf. Es wird sich ergeben, ob und inwieweit dabei ruckartige Veränderungen auftreten. Maßstabsgerechte Darstellungen sind unentbehrlich, ebenso Rechnung, doch sollen Differential- und Integralrechnung vermieden werden.

(Bildquelle: "Zeitschrift für

Welteislehre", Nr. 4, S. 97, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,

Berlin)

Abbildung 1

Abbildung 1

Eine Übersicht über die Gegenseitigkeit der Einwirkungen während einer Mond-Ära mag vorangehen.

| Zeiten

des Mondlebens |

Mond |

Erde |

Einfang. Lange Erholungszeit. Vor-, Haupt-, Nach- Stationäres Stadium. Langes, wenn auch im Vergleich zum Einholungsstadium geringeres Vor- eilungstadium. Annäherung an das Zerfallsstadium. Zerreißungszeit. Ringzeit. Absinken. |

Einfangs- und Dauerfluten, Sphäroidform. Zerklüftung des Eismantels. a) Verstärkung der Sphäroidform, Durchwalkung des Eismantels bei noch fortdauernder Rotation. b) Langsame Bremsung der Rotation, Zunehmen der Dicke des Eismantels. c) Ersterben der Rotation im Eismantel unter Übergang zur Eiform, Durchtreten von Wasser, Auftreten der "Meere", "Atmen" bei Erd-Nähe und -Ferne unter Kraterbildung, Erlahmen auch der Kernrotation. d) Letztere kommt zum Stillstand, Kern sinkt in die Eiform ein, völliges Ausfrieren des Innen- wassers, Mondtag und Mondumlauf werden gleich. Aufrichtung der Mondachse beginnt. Schwach wachsende Länge der Eiform, sonst flutlos, wachsende Achsenaufrichtung und Herabholung der Mondbahnebene in die Gleicherebene (= Äquatorebene) der Erde, mindestens jetzt stark beginnend. Weitere Eiverzerrung. Weitere Eiverzerrungen, Mondbahn sinkt ganz in die Gleicherebene der Erde. Auseinanderfallen, Kippbewegungen, Durchwalkung, Ringform. Ausschweben, gleichmäßige Zerstreuung in der Ringzone. Allmähliche Bremsung, immer stärkere Spiralbahnen der Trümmer, Einstürze rund um die Erde. |

Einfangs- und Dauerfluten, Sphäroidform. Sehr langsames Anwachsen der Fluten. Allmähliche Aufrichtung der Erdachse. Beginn rückschreitender Präzession. Immer stärkere Sphäroidform. Allmählich anwachsende noch zurück- bleibende Gürtelhochflut sobald der Mond sich nähert und der Monat sich stark verkürzt. Erhebung der Zenit- und Nadirflut, Rückverzerrung in der Kruste, Erhebung zur Eiform, Vorbewegungen in Magma und Kruste, langsames Vorwandern der Eiform und Kruste. Dies sind die Zeiten der stärksten Gebirgsbildungen, Gebirgs- Schleppenzüge u.s.w. Fortsetzung der Achsenaufrichtung. Während des Vorstadiums Zunahme, während des Nachstadiums wieder Abnahme der Tageslänge. Rücksinken in die Sphäroidform, fortschreitende Achsenaufrichtung, Beginn vorschreitender Präzession, vorschreitender Gürtelhochflut. Immer stärkere Linsenform, hohe Gürtelflut, Ausgleich der Mondbahn- und Gleicherebene. Ruhiges Ausrollen der bisherigen Entwicklung. Stärkste Linsenform, Luftlinse dehnt sich weit aus. Zurückgehen der Luftlinse, Auseinanderfallen der Gürtelflut, Zurücksinken in die Kugelgestalt (nur noch Aufbauchung durch Umschwung). Ausgleichende Hauptverschiebungen und Achsenschwankungen. |

MONDEINFANG

Die Bahne von Neptun und Pluto - siehe Abbildung 2 - letztere in erstere hinabgekippt, kennzeichnen den Mondeinfang.

(Bildquelle: "Zeitschrift für

Welteislehre", Nr. 4, S. 100, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,

Berlin)

Abbildung 2

Abbildung 2

Beim Vorrücken von a1-a2

nach b1-b2, worüber 165/4 = 41 Jahre

vergehen, gewinnt Pluto nur wenig mehr Tangentialgeschwindigkeit, als

Neptun schon besitzt, und muß, von diesem mitgenommen, die

S-förmige Bahn einschlagen. Auf Erde und Mond

übertragen, ginge das in rund ¼ Jahr vor sich. Der

erste Mondumlauf, der vielleicht 6 Wochen gedauert hat, ist jetzt bei

fortgeschrittener Annäherung schon auf 27 Tage siderische, 29 Tage

synodische Umlaufszeit zusammengeschrumpft. Der erste

"ruckartige" Anstoß zur Umsetzung aus der Kugel zum Sphäroid

hätte also 13 + 6 Wochen = 133 Tage gedauert, in den ersten 13

Wochen von fast 0 bis zu etwa jetziger Stärke ansteigend, um sich

dann gleichmäßig zu halten.

Die Erschütterung und Umsetzung aus der Kugel zum Sphäroid löste auf der Erde die Atlantisflut aus. Spuren ähnlicher Wirkung des Tertiärmondes kennen wir nicht. An Polverschiebung glaube ich nicht, die Einleitung rückschreitender Präzession wird nur sehr allmählich erfolgt sein, da der weit entfernte, kleine (Quatär-) Mond die Erde nur als Ganzes anpackt.

Auf dem Mond bewirkte die Erdanziehung bei der Aufzwingung der Sphäroidgestalt bei noch vorhandener Rotation und hoch aufrauschender Einfangsflut eine starke Zerklüftung der Eisschale, vielleicht bei starker Schollenverschiebung, wobei Wasser, die "Unebenheiten" ausfüllend, ausfror, Bildung der "Meere" beginnend.

Die Achsenaufrichtung des Mondes mag schwach begonnen haben. Bei 70 Erdradien Abstand (446 600 km) beträgt die Erdanziehung, g bei 45° = 9,806 m, erst 0,00201 m, bei 60 Erdradien (382 800 km) 0,00343 m und erfaßt erdnahe und erdferne Seite des Mondes noch fast gleich. Bei größerer Annäherung wächst das allerdings stark an, während die Mondanziehung auf der Erde selbst bei großer Annäherung über Dezimalstellen nicht hinauskommt.

Die Erschütterung und Umsetzung aus der Kugel zum Sphäroid löste auf der Erde die Atlantisflut aus. Spuren ähnlicher Wirkung des Tertiärmondes kennen wir nicht. An Polverschiebung glaube ich nicht, die Einleitung rückschreitender Präzession wird nur sehr allmählich erfolgt sein, da der weit entfernte, kleine (Quatär-) Mond die Erde nur als Ganzes anpackt.

Auf dem Mond bewirkte die Erdanziehung bei der Aufzwingung der Sphäroidgestalt bei noch vorhandener Rotation und hoch aufrauschender Einfangsflut eine starke Zerklüftung der Eisschale, vielleicht bei starker Schollenverschiebung, wobei Wasser, die "Unebenheiten" ausfüllend, ausfror, Bildung der "Meere" beginnend.

Die Achsenaufrichtung des Mondes mag schwach begonnen haben. Bei 70 Erdradien Abstand (446 600 km) beträgt die Erdanziehung, g bei 45° = 9,806 m, erst 0,00201 m, bei 60 Erdradien (382 800 km) 0,00343 m und erfaßt erdnahe und erdferne Seite des Mondes noch fast gleich. Bei größerer Annäherung wächst das allerdings stark an, während die Mondanziehung auf der Erde selbst bei großer Annäherung über Dezimalstellen nicht hinauskommt.

LANGE EINHOLUNGSZEIT

Darum hat einstweilen die Erde

schwache rückschreitende

Präzession und recht mäßige Sphäroidform, auch

noch mäßige Fluterscheinungen; doch auch diese durchzittern

schon die Gesteinskruste und die Magmaschale, und ich glaube, das ist

schuld, daß wir selbst in ganz wagerecht liegenden Schichten

keine unzerklüftete Gesteinsbank kennen. Das wird sich aber

erst in langer Zeit verstärken, wenn sich der Mond der Erde erst

stark nähert.

Wirkt aber die Flut schon jetzt

bei uns bremsend, so ist das beim Mond

erst recht der Fall. Die Erdflut wirkt bei ihm wie ein paar

Bremsbacken. Das Wasser unter seiner Eisdecke rauschte

zurückbleibend auf und verlangsamte deren Umlauf, was die Schollen

immer erneut in Unruhe brachte, die Bildung der "Meere"

fortsetzend. Aber auch der Mondkern wurde gebremst. Nach

und nach sank die Umdrehungsgeschwindigkeit des Mondes mehr und mehr,

die Sphäroidform ging, als Mondumdrehung und Mondumlauf sich

annähernd gleich wurden, zur Eiform über, nur noch ganz

schwach pendelnd (Libration). Von Erdnähe zu Erdferne

"atmete" noch die Eiform der Außenschale - das hauptsächlich

an dem für uns sichtbaren Mondumfange austretende und wieder

versinkende Wasser taute die Kraterböden aus. (Fauth, WEL 33, Heft

2.)

Allmählich sank der auch zur Ruhe kommende Mondkern, so in die Eiform ein, daß Schwerpunkt und Mittelpunkt um 60 km auseinanderliegen.

Dann fror auch noch das Wasser zwischen Schale und Kern aus. Jetzt kann der Mond seine Eiform nur dadurch verlängern, daß seine Eisschale unter dem Zuge der Erde wie Gletschereis plastisch nachgibt.

Allmählich sank der auch zur Ruhe kommende Mondkern, so in die Eiform ein, daß Schwerpunkt und Mittelpunkt um 60 km auseinanderliegen.

Dann fror auch noch das Wasser zwischen Schale und Kern aus. Jetzt kann der Mond seine Eiform nur dadurch verlängern, daß seine Eisschale unter dem Zuge der Erde wie Gletschereis plastisch nachgibt.

Nun hat die Erde aber den Mond

"an der Nase fest" und zwingt ihm für

die Dauer gleichen Tag und

Monat auf, seine Achse aufrichtend, seine Winkel- und Umdrehungszeit

immer beschleunigend.

Der Mond steigert umgekehrt seine Bremswirkung, die Sphäroidform der Erde, deren rückschreitende Präzession, erhebt langsam die rückschreitende Gürtelflut auf ihr und senkt Wasserstand und Lufthülle an den Polen.

Der Mond steigert umgekehrt seine Bremswirkung, die Sphäroidform der Erde, deren rückschreitende Präzession, erhebt langsam die rückschreitende Gürtelflut auf ihr und senkt Wasserstand und Lufthülle an den Polen.

VOR-, VOLL-, NACHWIRKENDE ZEIT DES GLEICHEN MOND- UND ERDENTAGES

Ist der Mond auf etwa 6½

Erdradien (41 470 km) an die Erde

herangesunken, so trennt er, die Tageslänge verlängernd, die

Flut in Zenit- und Nadirflut, die als Bremsbacken unablässig

weiterwirken, bis bei gleichwerdender Tages- und Mondumlaufszeit der

Mond nun auch Zeit gewinnt,

die Erde unter seiner Anziehungskraft zu verformen. Die

Sphäroidform setzt sich zur Eiform um. Jetzt kracht wirklich

die Erde bei Annahme dieser neuen Gleichgewichtsform in allen

Fugen. Die Aufwölbung des Eisrundes (mondabgekehrt), noch

mehr aber die der Eispitze, zieht die Kruste straff und muß

Hautverschiebungen und Sprünge erzeugen, die den Magmamassen die

Möglichkeit des Durchtretens geben.

Ganz wird der Mond noch nicht

in die Gleicherebene (Äquatorebene)

der Erde hineingezogen sein; er pendelt also und verzerrt die Kruste

über den Aufwölbungen auch noch hin und her. Wenn nun

auch die Magmaergüsse beim Erkalten die Kruste der Eispitze

verstärken und versteifen, so verfallen sie beim Austreten selbst

einem besonderen Schicksal. Sie bringen Glutmassen in die

Zenitflut, gewaltige Dampfzerknallungen müssen die Folge sein,

mächtige Bimssteinmassen werden erzeugt, später am Strande zu

Sand zerrieben. Mag auch bei solchen Ausbrüchen viel Wasser

gebunden werden, so wird doch noch genug übrig bleiben, um

später beim Vorrücken der Zenit-Nadir-Flut und

Gürtelflut große Abrasionsarbeit zu leisten und im Umkreise

Ablagerungen abzusetzen.

Verhältnismäßig

kurze Zeit haben nun Mond und Erde

gleichen Tag, Umlauf und Gestalt, beide Eiform, sie fassen sich

gewissermaßen gegenseitig an der Nase.

Vulkanausbrüche aus

trockener Oberfläche reichern die Luft

mit Kohlensäure und Wasserdampf an, stoßen Basalte und Laven

aus, bedecken die Umgegend mit Aschenmassen. Nicht ganz

empordringende finden wir als Gänge, Pfropfen oder Lakkolithen;

sie werden die besten Stützen für die körperliche

Eispitze der Erde.

Mond und Erde richten gegenseitig ihre Achsen weiter auf, die rückschreitende Präzession der Erde kommt nach und nach zum Stillstand.

Der Übergang vom voll- zum

nachstationären Zustande leitet

die Lösung dieser Art von Gegenseitigkeitszustand ein, der auf der

gleichen Winkelge- schwindigkeit von Erdumdrehung und Mondumlauf

beruhte.

Der Mond, über das

nachstationäre Stadium zum

Voreilungsstadium übergehend, steigert seine

Winkelgeschwindigkeit, behält selbst die Eiform bei, verliert aber

mehr und mehr die Zeit, der Erde die Eiform aufzuprägen, deren

Eispitze er nicht mehr mit herumzureißen vermag.

Die zeichnerische Darstellung

ergibt, daß auf der mondzugekehrten

Eispitze der Erde einer Erdanziehungskraft von im Mittel g = 9,806, auf

der Spitze etwa 9,75 m, eine Mondanziehungskraft von Gm = 0,005 m, auf

der mondabgekehrten Seite von nur 0,002396 m, in der Erdmitte 0,00347

m, gegenübersteht.

(Bildquelle: "Zeitschrift für

Welteislehre", Nr. 4, S. 103, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,

Berlin)

Abbildung 3

Abbildung 3

So kann nicht etwa die

Vorstellung zur Geltung kommen, als ob der Mond

auf die ihm nächsten Krustenteile der Erde einen abhebenden Zug

auszuüben vermöchte. Seine Dauereinwirkung ist eben nur

imstande, der Erde eine bestimmte Gleichgewichtsform

aufzuzwingen.

Das ist bei ungleicher Winkelgeschwindigkeit die Sphäroidform, bei gleicher oder nahezu gleicher wirklich die Eiform. Die Gegensätzlichkeit besteht darin, daß der Mond aus der Kugel in die Sphäroidform und rasch in die Eiform übergeht, die er dann bis zum Zerfall behält, während die Erde aus der Kugel zum Sphäroid, dann für verhältnismäßig kurze Zeit zur Eiform und nun über das Sphäroid wieder zur Kugel zurückgeht.

Die Zeichnung ergibt, daß selbst die Eiform der Erde sich von der reinen Kugel nur sehr wenig entfernt. Von einer Art Überkippung der Eiform kann nicht die Rede sein, die die Gebirgsbildungen bewirkende Verformung innerhalb der eigentlichen starren, kalten Gesteinskruste ist also nur auf innere Vorgänge zurückzuführen.

Das ist bei ungleicher Winkelgeschwindigkeit die Sphäroidform, bei gleicher oder nahezu gleicher wirklich die Eiform. Die Gegensätzlichkeit besteht darin, daß der Mond aus der Kugel in die Sphäroidform und rasch in die Eiform übergeht, die er dann bis zum Zerfall behält, während die Erde aus der Kugel zum Sphäroid, dann für verhältnismäßig kurze Zeit zur Eiform und nun über das Sphäroid wieder zur Kugel zurückgeht.

Die Zeichnung ergibt, daß selbst die Eiform der Erde sich von der reinen Kugel nur sehr wenig entfernt. Von einer Art Überkippung der Eiform kann nicht die Rede sein, die die Gebirgsbildungen bewirkende Verformung innerhalb der eigentlichen starren, kalten Gesteinskruste ist also nur auf innere Vorgänge zurückzuführen.

Nehmen wir an, der mit seiner

Knotenlinie in der Ekliptik und auf dem

Frühlingspunkte, also auch in der Gleicherebene

(Äquatorebene) stehende Mond habe im Augenblick höchsten

Vollstadiums die im Bilde dargestellte Eiform der Erde erzeugt.

Nun sei er nach sehr, sehr vielen Umläufen der Erde etwas

näher und in der Winkelgeschwindigkeit vorausgekommen und sei in

seiner Stellung um 25° vorgerückt.

Dann ist seine Zugrichtung gegen die höchste Erhebung der Eispitze noch so spitzwinklig, daß von seinem Herumreißen der Erde zu rascherer Umdrehungsbewegung noch gar keine Rede sein kann. Aber der Verlauf der Kraftlinien für das Vollstadium und das Nachstadium für 25° zeigt uns nun, daß er jetzt die Gleichgewichtsform der in der Winkelgeschwindigkeit hinter ihm zurückbleibenden Erde schief anpackt.

Dann ist seine Zugrichtung gegen die höchste Erhebung der Eispitze noch so spitzwinklig, daß von seinem Herumreißen der Erde zu rascherer Umdrehungsbewegung noch gar keine Rede sein kann. Aber der Verlauf der Kraftlinien für das Vollstadium und das Nachstadium für 25° zeigt uns nun, daß er jetzt die Gleichgewichtsform der in der Winkelgeschwindigkeit hinter ihm zurückbleibenden Erde schief anpackt.

Dann muß allmählich

das zähe, aber immerhin noch

bewegliche Magma dem neuen Zuge irgendwie nachgeben, Massen davon

müssen sich in der durch die angedeuteten Pfeile gezeigten

Richtung bewegen, um in die neue Gleichgewichtsform zu gelangen.

Dabei "schießen" die westlichen Massen, dem Monde folgend,

verhältnismäßig flach unter der Gesteinskruste hin, sie

wie bei einem in den Eisgang geratenden Flusse nach Osten

mitzerrend. Die östlichen Massen streben mehr von unter her

hebend der neu sich senkrecht unter dem Monde erhebenden Eispitze

zu. Ihre gemeinsame Einwirkung reißt hinter der alten,

schon verfestigten Eispitzenkruste die Gesteinshaut in Art und Form des

afrikanischen

Grabens und Roten Meeres auf - das ist vorzugsweise dem

schrägen Stoße der von Westen nach Osten

nachschießenden Magmamassen zuzuschreiben - und bringt sie, wenn

der Mondzug stark ist, auch in der Gleicherrichtung zum Aufplatzen, wie

das der Golf von Aden zeigt - das wird den senkrechter aufsteigenden,

aus östlicher Gegend stammenden Magmamassen zuzuschreiben sein.

So schneidet der Mond wirklich tiefe Runen in das Antlitz der Erde, aus denen Hinzpeter die Einwirkung von mindestens 6 Monden herausgelesen hat.

So schneidet der Mond wirklich tiefe Runen in das Antlitz der Erde, aus denen Hinzpeter die Einwirkung von mindestens 6 Monden herausgelesen hat.

Die wirklich ruckartigen

Bewegungen erfolgen aber lediglich innerhalb

der Erde und das eigentlich wirkende Element sind die Magmamassen, die

auf ihrem gewaltigen Rücken die dünne leichte Eierschale von

Gesteinskruste verdriften, zerklüften, zerknittern,

verbiegen. Es ist deshalb durchaus berechtigt, von Gebirgsbildung

durch kosmische Katastrophen zu sprechen, aber gemieden habe ich

Ausdrücke wie Verankerung, Losreißen, ruckartiges

Abschnellen des Mondes. Dieser zieht seine Bahn in

majestätischer Ruhe um die Erde, letztere erhebt und

läßt ihre Eiform aus der und in die Sphäroidform

während des vor-, voll- und nachstationären Zustandes unter

Rucken wieder versinken. Diese Rucke werden, der wachsenden

Annäherung des Mondes entsprechend, im nachstationären

Zustande stärker sein, deshalb habe ich den Vorgang erst hier

geschildert. Verwickelt wird er durch die Pendelung des Mondes

bei noch schiefer Bahnlage und dadurch, daß er sich bei der

Überrundung der Erddrehung wohl mehrfach wiederholt. Das hat

Hinzpeter in seiner "Entstehung der

Hochgebirge durch kosmische

Katastrophen" vortrefflich dargestellt. Seine

Gebirgsschleppen usw., die pazifische Wanne sind wirklich die Spuren

des letzten Tertiärmondes, die vom Kampfe des Erdinnern um die

wechselnde Gleichgewichtsform während der Stationärzeit

zeugen.

Das Nachschießen der

Magmamassen muß beschleunigend auf die

Erdumdrehung wirken und auch den Übergang zu vorschreitender

Präzession befördern. Die Rucke, mit denen dies

geschieht, mögen innerhalb langer Zeiten erfolgen, wenn sie aber

erfolgen, so sind sie wirklich kurzzeitig und müssen als ungeheure

Erderschütterungen fühlbar werden, auch vulkanische

Vorgänge auslösen und die beiden Flutkappen mächtig

aufrauschen, auch wohl aufkochen machen. Diese Erscheinungen

müssen im nachstationären Zustande stärker sein als im

vorstationären. Erstens, weil der (Tertiär) Mond dann

näher ist, zweitens, weil das Magma, der Erddrehung folgend, dem

Monde im späteren Stadium leichter nachschwappen wird, als im

früheren Stadium ihm entgegen.

Das allmähliche

Heraustreten des (Tertiär) Mondes aus dem

nachstationären Stadium, das etwa bei 5½ Erdradien (35 000

km) angenommen werden mag, beginnt schon wieder ein Langziehen der

Flutkappen zu erzeugen. Sein Zwang auf die Erde, die Eiform

anzunehmen, erlahmt - nicht, weil die Kraft, sondern weil die Zeit

fehlt, eine Erdgegend

genügend lange anzufassen.

VOREILUNGSZEITALTER

Die Zunahme der

Winkelgeschwindigkeit des (Tertiär) Mondes, der im

Westen auf- und im Osten unterzugehen beginnt, ist nun so groß,

daß die Erde aus der Ei- in die Sphäroidform

zurückgeht, was namentlich in den Breiten von 40°-50°

Verbiegungen, Spannungen, Verwerfungen auslösen muß.

Die voreilende Gürtelflut bildet sich heraus. Die

Tageslänge der Erde nimmt wieder etwas ab, die Aufrichtung der

Erdachse und vorschreitende Präzession setzt sich fort. Der

Zug des Gleicherwulstes (Äquatorwulst), dem Monde immer näher

als die Pole, holt den Mond in die Gleicherebene hinein. Die

Umdrehung des Mondes nimmt mit abnehmender Umlaufszeit zu, denn ihn

hält die Erde nach wie vor an der Eispitze fest. Inwieweit

sie seine Eiform länger ziehen kann, hängt von der

Biegsamkeit seiner Eisschale ab.

ANNÄHERUNG DES (Tertiär) MONDES AN SEINE ZERFALLSGRENZE

Das Voreilungszeitalter mag bis

zur Annäherung bis auf 2½

Erdradien (16 000 km) reichen, dann ist es um ihn geschehen.

Längst wird er in der Gleicherebene (Äquatorebene) umlaufen,

seine Achse auf seiner Bahn senkrecht stehen. Die Erde wird sehr

abgeplattet sein, besonders ihre Luftlinse.

ZERFALLSZEIT DES (Tertiär) MONDES

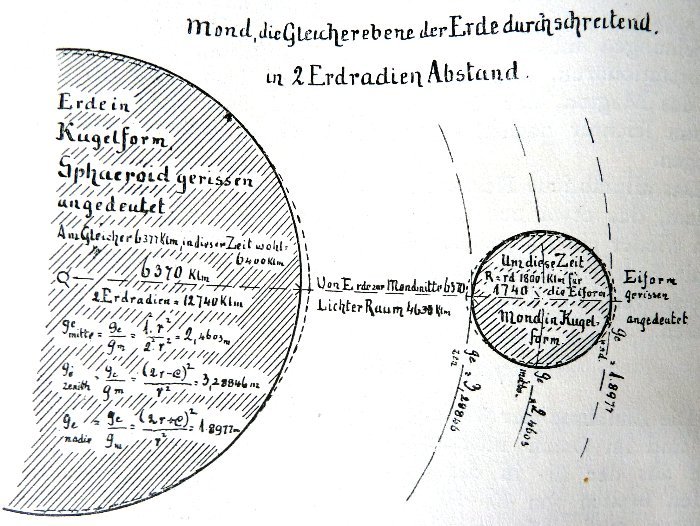

Kommt der Mond der Erde so

nahe, daß die Erdanziehung beim Monde

selbst der Mondanziehung gleich wird, so gilt die Gleichung ge/gm =

r²x²/r² also x = √

(9,806)/1,62 = 2,4603 Erdradien für die Rochesche Zone. In

diesem Abstande hält also den Mond nicht mehr seine eigene

Anziehungskraft, sondern nur noch die Zerreißfestigkeit seiner

Teile zusammen.

(Bildquelle: "Zeitschrift für

Welteislehre", Nr. 4, S. 105, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,

Berlin)

Abbildung 4

Abbildung 4

(Bildquelle: "Zeitschrift für

Welteislehre", Nr. 4, S. 106, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,

Berlin)

Abbildung 5

Abbildung 5

Nun ist die

Zugfestigkeit des Eises gar nicht so gering; die Erde wird

also den Mond erst dann richtig zerreißen können, wenn ihre

Anziehungskraft die des Mondes sowohl auf der erdnahen, als auch auf

der erdfernen Seite wirklich überwiegt. Siehe obige

Abbildungen. Die bildliche Darstellung für 2 Erdradien

Abstand (Abbildung 4) von Mitte zu Mitte zeigt für die erdnahe

Mondseite ge = 3,28546 m, für die Mondmitte ge = 2,4603 m,

für die erdferne Seite ge = 1,8977 m und wie sehr sich der Mond

schon in Zonen von sehr verschiedener Erdanziehungskraft bewegt.

Das wird noch auffallender bei 1,8 Erdradien Abstand (Abbildung

5). Auch das soll bildlich und auch noch so dargestellt werden,

daß der Mond nun auch in seiner größten Abweichung von

der Gleicherebene ( = Äquatorebene) erscheint, um mit zu zeigen,

wie stark der Gleicherwulst (Äquatorwulst) der Erde befähigt

ist, den Mond in die Gleicherebene hinabzuziehen. - Siehe obige

Abbildungen.

Schon erfährt die erdnahe Mondseite fast den doppelten Erdzug, wie die erdferne, 4,20636 m gegen 2,2816 m, und der Erdzug übertrifft den Mondzug auf der erdfernen Seite um das 1½ fache. Bei 1,8 Erdradien (11 484 km) Abstand muß also der Mond spätestens zu Bruche gehen.

Schon erfährt die erdnahe Mondseite fast den doppelten Erdzug, wie die erdferne, 4,20636 m gegen 2,2816 m, und der Erdzug übertrifft den Mondzug auf der erdfernen Seite um das 1½ fache. Bei 1,8 Erdradien (11 484 km) Abstand muß also der Mond spätestens zu Bruche gehen.

(Bildquelle: "Zeitschrift für

Welteislehre", Nr. 4, S. 108, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,

Berlin)

Abbildung 6

Abbildung 6

Man sieht

auch, mit wie geringen Dezimalstellen der Mond auf die

mondnahe Erdseite wirkt und wie stark sein Zug bis zur mondfernen

Erdseite hin abfällt, daß er also auch die Linsengestalt der

Erde nicht allzu platt machen kann. Wirklich verzerren kann er

sie nicht; zur Erhaltung der Gürtelflut und starker Ausbauchung

der Luftlinse reicht es aber völlig aus.

Die bildliche Darstellung ist hier insoweit überholt, als um diese Zeit der Mond schon längst in der Gleicherebene umlaufen müßte; diese Art Wirkung begann schon vor dem Vorstationärstadium und hat sich seitdem stets gesteigert, um so mehr, als der Mond nur 1/80 der Erdmasse in die Wagschale werfen kann.

Auch die Mars-, Jupiter- und Saturnmonde laufen bei rund 6 Planetarischen Radien schon alle in der Gleicherebene um.

Ablösen müssen sich nun eine Zenit- und eine Nadirkappe, so, daß die Trennungsfuge bei der Auflagerung der Eis- auf die Gesteinsschale liegt, und so, daß die Bruchspalte annähernd der zugehörigen Zone der Erdanziehung folgt. Siehe Abbildung 6. Dabei mag zu größerer Bequemlichkeit von Abbildung und Rechnung nun angenommen werden, daß Erde und Mond Kugelgestalt hätten und der Mond und seine Trümmer konzentrische Kreisbahnen um den Erdmittelpunkt beschrieben. Zu welchen Abweichungen die Wirklichkeit führt, soll später nicht unerwähnt bleiben. Auch mag die Eisschale gleichmäßig und ohne Rücksicht auf die Eiform zu 270 km Dicke angenommen sein und der Schwerpunkt einer abfliegenden Eiskappe so liegen.

Die bildliche Darstellung ist hier insoweit überholt, als um diese Zeit der Mond schon längst in der Gleicherebene umlaufen müßte; diese Art Wirkung begann schon vor dem Vorstationärstadium und hat sich seitdem stets gesteigert, um so mehr, als der Mond nur 1/80 der Erdmasse in die Wagschale werfen kann.

Auch die Mars-, Jupiter- und Saturnmonde laufen bei rund 6 Planetarischen Radien schon alle in der Gleicherebene um.

Ablösen müssen sich nun eine Zenit- und eine Nadirkappe, so, daß die Trennungsfuge bei der Auflagerung der Eis- auf die Gesteinsschale liegt, und so, daß die Bruchspalte annähernd der zugehörigen Zone der Erdanziehung folgt. Siehe Abbildung 6. Dabei mag zu größerer Bequemlichkeit von Abbildung und Rechnung nun angenommen werden, daß Erde und Mond Kugelgestalt hätten und der Mond und seine Trümmer konzentrische Kreisbahnen um den Erdmittelpunkt beschrieben. Zu welchen Abweichungen die Wirklichkeit führt, soll später nicht unerwähnt bleiben. Auch mag die Eisschale gleichmäßig und ohne Rücksicht auf die Eiform zu 270 km Dicke angenommen sein und der Schwerpunkt einer abfliegenden Eiskappe so liegen.

(Bildquelle: "Zeitschrift für

Welteislehre", Nr. 4, S. 108, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,

Berlin)

Mit dem

Augenblick der Ablösung unterliegen die Eiskappen dem 3.

Keplerschen Gesetz: "Die Quadrate der Umlaufszeiten verhalten sich, wie

die Kuben der mittleren Entfernungen."

Hat jetzt die Mondmitte 11 476 km Abstand und, nach Voigt "Eis ein Weltenbaustoff" 204 Minuten Umlaufszeit, so ergeben sich zum Umlauf für die erdnahe Kappe = 162,555 Minuten.

Die erdferne Kappe braucht 248,444 Minuten Umlaufszeit. Abbildung 7.

Hat jetzt die Mondmitte 11 476 km Abstand und, nach Voigt "Eis ein Weltenbaustoff" 204 Minuten Umlaufszeit, so ergeben sich zum Umlauf für die erdnahe Kappe = 162,555 Minuten.

Die erdferne Kappe braucht 248,444 Minuten Umlaufszeit. Abbildung 7.

(Bildquelle: "Zeitschrift für

Welteislehre", Nr. 4, S. 109, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,

Berlin)

Abbildung 7 (Mondzerfall)

Abbildung 7 (Mondzerfall)

Man sieht, daß innerhalb der Rocheschen Zone ein kugelförmiger Mond so zu rotieren anfangen müßte.

(Bildquelle: "Zeitschrift für

Welteislehre", Nr. 4, S. 110, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,

Berlin)

Beim

eiförmigen Monde muß die Eispitze den Mondkern und das

Eirund mühsam mitschleppen - er muß

endlich auseinanderfliegen, wobei ganz klar wird,

daß dem Kernmonde das erdnahe

Stück vorauseilt, das erdferne Stück nachfolgt.

An Umlaufsweg hat das erdnahe Stück 61 921,43 km, der Mondkern 72 043,3 km, das erdferne Stück 82 160,0 km zurückzulegen. Die zugehörigen Geschwindigkeiten sind für das erdnahe Stück 6,4957 km/sec., den Mondkern 5,882 km/sec., das erdferne Stück 5,501 km/sec.

Nach einem Mondkernumlaufe hat das erdnahe Stück schon 16 157 km Vorsprung, das erdferne bleibt 14 697,33 km hinter dem Mondkern zurück, und das zuerst abgeflogene erdnahe Stück holt den Mondkern nach 3,832 Umläufen schon wieder ein, der Mondkern wird nach 5,590524 Umläufen wieder das zurückgebliebene, erdferne Stück neben sich haben. Zu solcher Einholung braucht das erdnahe Stück rund 13 Stunden 1,8 Minuten, das erdferne rund 19 Stunden 1 Minute. Der innere Ring schließt sich nach kaum mehr als ½ Tage, der äußere schon in weniger als einem ⅔ Tage. Es geht also wirklich katastrophal schnell.

An Umlaufsweg hat das erdnahe Stück 61 921,43 km, der Mondkern 72 043,3 km, das erdferne Stück 82 160,0 km zurückzulegen. Die zugehörigen Geschwindigkeiten sind für das erdnahe Stück 6,4957 km/sec., den Mondkern 5,882 km/sec., das erdferne Stück 5,501 km/sec.

Nach einem Mondkernumlaufe hat das erdnahe Stück schon 16 157 km Vorsprung, das erdferne bleibt 14 697,33 km hinter dem Mondkern zurück, und das zuerst abgeflogene erdnahe Stück holt den Mondkern nach 3,832 Umläufen schon wieder ein, der Mondkern wird nach 5,590524 Umläufen wieder das zurückgebliebene, erdferne Stück neben sich haben. Zu solcher Einholung braucht das erdnahe Stück rund 13 Stunden 1,8 Minuten, das erdferne rund 19 Stunden 1 Minute. Der innere Ring schließt sich nach kaum mehr als ½ Tage, der äußere schon in weniger als einem ⅔ Tage. Es geht also wirklich katastrophal schnell.

Das Abfliegen

der beiden Kappen bringt nun wirklich das vorhandene

Kippmoment zum Durchbruch. Wird auch nur der Unterschied von

Voreilen und Zurückbleiben der Kappenstücke eingesetzt und

angenommen, daß Kappen von 60° Zentriwinkel abgeflogen sind,

so erhalten wird 613,7-381,8 = 232,7 m an Drehgeschwindigkeit.

Dreht sich nun das Kernstück um die auf der Umlaufsebene senkrecht

stehende Achse, so stehen nach 60° Drehung wieder zwei Kappen so

zur Erde, daß auch sie abfliegen müssen. Diesen

Drehungsweg 2x1740pi/6 = 3 122 000 m legen sie in 13 456 Sekunden

zurück, fliegen also nach 3 Stunden 44 Minuten ab, und nach

gleicher Zeit folgt wieder ein Kappenpaar, mit gleicher Voreilung und

Zurückbleibung wie das erste. Damit ist die Mondgleicherzone

abgeschält; von den beiden verbliebenen Polkappen muß eine

die schwerere sein und von der Erde nach Art einer Pendelschwingung in

die Umlaufebene des Mondes hinabgezogen werden.

Formel

für den Fall der 60° = Kappe: (pi/6) [√ (1 • P)/gp],

wobei 1 der Mondradius, P das Mondgewicht, p das Übergewicht der

schwereren Polkappe, g = 3,0971 für die Mondmitte ist. Das

ergibt 16 Stunden 29,4 Minuten, Näherungswert.

(Bildquelle/text:

Buch "Planetentod und

Lebenswende" von H.W. Behm / Zeichnung Alfred Hörbiger)

Die im Gang

befindliche Mondauflösung

Nach 7,28

Stunden ist also der Mond seine Gleicherzone aus Eis, nach

weiteren 2x16 Stunden 29 Minuten 4 Sekunden rund 33 Stunden auch seine

Polkappen aus Eis losgeworden. Das Kippmoment teilt sich auch den

abfliegenden Eiskappen mit; bei dieser Drehung kommen sie bald genug in

strahlenförmige Stellung zur Erde und damit in Zonen verschiedener

Anziehung, sie zerbröckeln also weiter und verteilen sich, auch im

einzelnen voreilend oder zurückbleibend, auf dem Ringumfange.

Der Gesteinsmantel wird nicht minder schlecht behandelt. Er wurde bei dem ersten Kippen um die Polachse schon durch Zonen verschiedener Erdanziehung hindurchgezogen, beim Kippen der Polkappen nun auch noch in querer Richtung dazu durchgewalkt, er fliegt ab und zerfällt in gleicher Weise und ähnlichem Tempo wie die Eisschale. Ähnlich folgen die Erzstücke und zum Schluß der gediegene Metallkern. Das Ergebnis ist ein Ringsystem von Trümmern in folgender Anordnung von außen nach innen: Eistrümmerring, Gesteinsring, Erz- und Metallring, Gesteinstrümmerring, Eistrümmerring, die mit verschiedener, ihrem Abstande von der Erde gemäßer Geschwindigkeit kreisen, in der Gleicherebene der Erde umlaufen und wohl auch eine wesentlich größere Breitenausdehnung einnehmen, als die Längsachse der früheren Eiform des Mondes.

Der Gesteinsmantel wird nicht minder schlecht behandelt. Er wurde bei dem ersten Kippen um die Polachse schon durch Zonen verschiedener Erdanziehung hindurchgezogen, beim Kippen der Polkappen nun auch noch in querer Richtung dazu durchgewalkt, er fliegt ab und zerfällt in gleicher Weise und ähnlichem Tempo wie die Eisschale. Ähnlich folgen die Erzstücke und zum Schluß der gediegene Metallkern. Das Ergebnis ist ein Ringsystem von Trümmern in folgender Anordnung von außen nach innen: Eistrümmerring, Gesteinsring, Erz- und Metallring, Gesteinstrümmerring, Eistrümmerring, die mit verschiedener, ihrem Abstande von der Erde gemäßer Geschwindigkeit kreisen, in der Gleicherebene der Erde umlaufen und wohl auch eine wesentlich größere Breitenausdehnung einnehmen, als die Längsachse der früheren Eiform des Mondes.

RINGZEIT

Bei solchem

Breiten- und Dickenmaß ist der Ring reichlich dicht

gefüllt, seine Teile können nur unter großer innerer

Reibung umlaufen. Die Folge wird eine Verbreiterung nach innen

sein, die z. B. bei unserem Mond-Ringe bis zu 3700-3800 km ansteigen

kann. Der Ring wird also wohl stets breiter werden, als der

Eidurchmesser des Mondes, aus dem er hervorgegangen ist. Dann

erst tritt ruhiges Ausschweben ein. - Die Erde, die nun dauernd Zug von

allen Seiten erfährt, behält ihre nun wirklich abgeplattete

Sphäroidform, wie auch das Beispiel des Saturn

zeigt, macht aber sonst bei sehr abgeplatteter Luftlinse und stehender

Gürtelflut eine Zeit friedlicher Ruhe durch.

Der Mondzerfall geht, wie hier gezeigt, sehr katastrophal, zu deutsch, umstürzlerisch, vor sich, besonders wenn man die eintretenden Kippungen bedenkt. Die bildenden Gesetze werden bei einem neptodischen Monde die gleichen sein, das Verhalten des Baustoffes aber ein anderes. Zunächst wird sich das überfrorene Wasser-Eis mit wachsender Annäherung immer länger ziehen, wobei die Eis-Rinde sternförmige und netzartige Sprünge bekommen muß. Tritt Wasser aus, so gehts damit wie bei dem bekannten Experiment mit der wassergefüllten Bombe, die durch Einfrieren gesprengt wird, wobei das herausspritzende Wasser zum Eisbart gefriert.

Der Mondzerfall geht, wie hier gezeigt, sehr katastrophal, zu deutsch, umstürzlerisch, vor sich, besonders wenn man die eintretenden Kippungen bedenkt. Die bildenden Gesetze werden bei einem neptodischen Monde die gleichen sein, das Verhalten des Baustoffes aber ein anderes. Zunächst wird sich das überfrorene Wasser-Eis mit wachsender Annäherung immer länger ziehen, wobei die Eis-Rinde sternförmige und netzartige Sprünge bekommen muß. Tritt Wasser aus, so gehts damit wie bei dem bekannten Experiment mit der wassergefüllten Bombe, die durch Einfrieren gesprengt wird, wobei das herausspritzende Wasser zum Eisbart gefriert.

So fließt bei einem neptodischen Monde das Wasser beim Zerbersten gleich in der Ring-Richtung voraus oder hinten nach, erstarrt dann aber.

Diese

vorauswachsenden und nachhängenden Bärte, an der Wurzel

noch immer bildsam nachgeschoben, während die Eisschale nach und

nach einbricht und in Stücken mit fortschwimmt, holen das

Mittelstück in gleicher Weise und in gleichen Zeiten ein, wie bei

einem heliotischen Monde die abfliegenden und zerbröckelnden

Eiskappen und Gesteinstrümmer, und der Vorgang endet erst, wenn

der Wasservorrat des erzeugenden Mondes aufgezehrt ist. Das

allmähliche Ausziehen aus Kugel- und Eiform zum Ringe wird durch

die Abbildung 8 erläutert. Backen durch Regelation die

Eisringtrümmer zusammen, so gewinnt die Ringscheibe durchweg

gleiche Winkel- und Umlaufsgeschwindigkeit und würde, vor

Schrumpfung geschützt, das Privilegium ewiger Dauer in sich

tragen, - wenn, ja wenn sie wirklich kreisförmig und konzentrisch

mit dem Planeten wäre.

(Bildquelle: "Zeitschrift für

Welteislehre", Nr. 4, S. 112, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,

Berlin)

Abbildung 8

Abbildung 8

Nun

müssen aber die Ringteile gemäß dem 1. Keplerschen

Gesetz elliptische Bahnen einschlagen, in denen sie sich nach dem 2.

Keplerschen Gesetz mit ungleichförmiger Geschwindigkeit

bewegen. Das muß zum Zerbrechen der aus einem

wässerigen Monde herauswachsenden Eisbärte führen.

Nun besagen ferner Messungen des Saturn und seiner Ringe, daß

Saturnmitte und Ringmitte um 700 km auseinanderliegen, also fehlt die

Kreisform und ein gemeinsamer Mittelpunkt, so daß man folgern

muß, daß die Saturnringe schon beim Entstehen in Schollen

zerbrochen sind, die, wie die Treibeisschollen auf einem eben

zufrierenden Flusse dicht gepackt dahertreibend, die bekannte

Eierkuchenform angenommen haben, auf ihren Rändern und zwischen

einander zermahlenes Eis mitführend, und innen mit

größerer, außen mit geringerer Geschwindigkeit

umlaufend, einen mahlenden Wirbel bilden. Dieser kann sich

infolge der inneren Reibung sehr verbreitert haben, namentlich nach

innen zu.

Eine

Erwägung soll wenigstens nicht unterlassen werden: Infolge

innerer Reibung kann die Ringmasse der einzelnen Ringe gleiche

Winkelgeschwindigkeit angenommen haben und durch Zusammenbacken

(Regelation) starr geworden sein, und elliptische Längen

können sich beim Anbranden der Ringe gegeneinander rund

geschliffen haben. Dafür spräche die Angabe, daß

wechselnde Breiten der Kassiniteilung beobachtet seien, und der

Schattenwurf an den Ringrändern an der Kassiniteilung.

Daß ein solches, ausgefrorenes Gebilde sich statisch tragen kann,

hat Hanns Hörbiger nachgewiesen.

Ob die Ringe wirklich kreisförmig geworden sind, werden wir nur sehr schwer feststellen können, denn wir sehen niemals senkrecht auf sie.

Ob die Ringe wirklich kreisförmig geworden sind, werden wir nur sehr schwer feststellen können, denn wir sehen niemals senkrecht auf sie.

(Bildquelle: "Zeitschrift für

Welteislehre", Nr. 4, S. 114, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,

Berlin)

Abbildung 9

Abbildung 9

Es ist

immerhin nützlich, die Anziehung des Saturn auf seine Ringe

zu prüfen. Er hat am Gleicher ein G von 8,8 m (an den Polen

12,2 m). Im inneren, hellen Hauptringe, dessen Mittelkreis 1,65

Saturn Radien (Gleichermaß) Abstand hat, beträgt G nur noch

3,2 m, im äußeren Ringe, dessen Mittelkreis 2,04 Saturn

Radien hat, ist G nur noch 2,2 m.

Ohne weiteres sieht man, daß die Ringe schon weit innerhalb der Rocheschen Zone schweben - auch sonst paßt ihr Abstand in die Entfernungsreihe der Saturnsatelliten gut hinein: Bondscher Ring 1,25 Sat. Rad., Innerer Ring 1,65 Sat. Rad., Äußerer Ring 2,04 Sat. Rad., Mimas 3,01 Sat. Rad., Enceladus 4,00 Sat. Rad., Tethys 5,01 Sat. Rad., Dione 6,40 Sat. Rad., Rhea 8,93 Sat. Rad., Titan 20,71 Sat. Rad., Hyperion 25,12 Sat. Rad., Japetus 60,23 Sat. Rad. Sie sind geradezu Schulbeispiele für die verschiedenen, hier vorstehend zergliederten Abschnitte des Mondlebens.

Ohne weiteres sieht man, daß die Ringe schon weit innerhalb der Rocheschen Zone schweben - auch sonst paßt ihr Abstand in die Entfernungsreihe der Saturnsatelliten gut hinein: Bondscher Ring 1,25 Sat. Rad., Innerer Ring 1,65 Sat. Rad., Äußerer Ring 2,04 Sat. Rad., Mimas 3,01 Sat. Rad., Enceladus 4,00 Sat. Rad., Tethys 5,01 Sat. Rad., Dione 6,40 Sat. Rad., Rhea 8,93 Sat. Rad., Titan 20,71 Sat. Rad., Hyperion 25,12 Sat. Rad., Japetus 60,23 Sat. Rad. Sie sind geradezu Schulbeispiele für die verschiedenen, hier vorstehend zergliederten Abschnitte des Mondlebens.

Auch lohnt es

sich wohl, aus den uns bekannten Abmessungen der

Saturnringe die Größe der einstigen Monde, aus denen sie

entstanden sind, rückwärts zu berechnen.

Äußerer Ring 15 800 km Breite, 40 km Dicke (nach Bessel 220 km, nach Tisserand nur 40 km), 2,04 Sat. Rad. Abstand, Sat. Rad. 60 300 km,

V = 4/3r³pi, r = ³√ (3v/4pi), Durchmesser der früheren Mondkugel 9771,32 km.

Mittlerer Ring 31 700 km Breite, 40 km Dicke, 1,65 Sat. Rad. Abstand, Durchmesser der früheren Mondkugel 11 482,26 km. Dieser Ring muß durch den Zug des äußeren Ringes einerseits, des Saturn andererseits stark in die Breite gezogen sein, nachdem schon der Mond selbst zu sehr langer Eisspindel ausgezogen war, und dieses Langziehen, das stattgefunden haben muß, auch bei aller sonstigen Breitenentwicklung des Ringes, erweist uns die ursprüngliche, wässrige Natur der einstigen Monde.

Den Bondschen Ring, wegen unbekannter Abmessungen nicht nachgerechnet, halte ich für den Rest eines größtenteils bereits abgestürzten Ringes. Dafür spricht seine unsichere Begrenzung und Durchsichtigkeit.

Auf sein Engerwerden hat schon O. Struve 1851 aufmerksam gemacht. (E. Becker, Sonne und Planeten 1883.)

Äußerer Ring 15 800 km Breite, 40 km Dicke (nach Bessel 220 km, nach Tisserand nur 40 km), 2,04 Sat. Rad. Abstand, Sat. Rad. 60 300 km,

V = 4/3r³pi, r = ³√ (3v/4pi), Durchmesser der früheren Mondkugel 9771,32 km.

Mittlerer Ring 31 700 km Breite, 40 km Dicke, 1,65 Sat. Rad. Abstand, Durchmesser der früheren Mondkugel 11 482,26 km. Dieser Ring muß durch den Zug des äußeren Ringes einerseits, des Saturn andererseits stark in die Breite gezogen sein, nachdem schon der Mond selbst zu sehr langer Eisspindel ausgezogen war, und dieses Langziehen, das stattgefunden haben muß, auch bei aller sonstigen Breitenentwicklung des Ringes, erweist uns die ursprüngliche, wässrige Natur der einstigen Monde.

Den Bondschen Ring, wegen unbekannter Abmessungen nicht nachgerechnet, halte ich für den Rest eines größtenteils bereits abgestürzten Ringes. Dafür spricht seine unsichere Begrenzung und Durchsichtigkeit.

Auf sein Engerwerden hat schon O. Struve 1851 aufmerksam gemacht. (E. Becker, Sonne und Planeten 1883.)

Folgende Tabelle wird angegeben:

| Ringbreite |

Breite

des dunklen Zwischenraumes |

Verhältnis

beider |

||

| 1657 1695 1719 1799 1826 1838 1851 |

Huyghens Huyghens + Cassini Bradley W. Herschel W. Struve Eucke und Galle O. Struve |

4,6 5,1 5,7 5,98 6,14 7,06 7,43 |

6,5 6,0 5,4 5,12 4,36 4,04 3,67 |

1,41 1,18 0,95 0,86 0.64 0,57 0,49 |

Dagegen wird an gleicher Stelle angeführt, daß

| 1853 1866 |

Main Kaiser |

6,42 5,81 |

5,13 5,29 |

0,80 1,10 |

gefunden

hätten und die Schrumpfung wohl nur auf Ungenauigkeiten

der Messungen zurückzuführen sei. Ob neuere

Beobachtungen die Schrumpfung, die ich für unausbleiblich halte,

doch bestätigen, habe ich nicht in Erfahrung bringen können;

wäre es der Fall, so wäre meine Ansicht der Zusammen- setzung

der Saturnringe aus Treibeisschollen bestätigt. Ein wirklich

konzentrischer Ring könnte ausgefroren sein und brauchte nicht zu

schrumpfen.

Für

nicht ausgefroren halte ich den Bondschen Ring, weil ich

überzeugt bin, daß der Aufsturz eines aus demselben

abgestürzten Eisstückes auf den Saturn den in diesem Sommer

(im Jahr 1933) auf ihm sichtbar gewordenen weißen Fleck erzeugt

hat. Dringt ein solches Stück in die Lufthülle des

Saturn ein, so wird es in ihr ebenso zu Hagel zerkleinert, wie das auch

auf der Erde geschieht (vergl. Z. WEL 1933, Heft 6 oder Aufruhr im

Luftozean). Die Trümmer durchfahren auf dem Saturn eine

eiskalte Lufthülle, -150°, (Z. WEL, Heft 7, Seite 200) von

gewaltiger Höhe -

10-15 000 km (ebenda) - finden in ihr nichts abzuschmelzen und nichts zu kondensieren und schlagen schmetternd auf die kalte, trockene, harte Eisdecke des Planeten auf, wobei sie zerstäuben, und auf dem Grunde der Lufthülle, wenn sie mit Kohlenoxyd oder Kohlensäure angereichert ist, (Z. WEL. 1933, Heft 7, Seite 200) vielleicht auch noch Bodennebel erzeugen. Wie käme der Fleck gerade auf die Gleichergegend, wenn sein Erzeuger nicht aus dem Bondschen Ring gekommen wäre?

10-15 000 km (ebenda) - finden in ihr nichts abzuschmelzen und nichts zu kondensieren und schlagen schmetternd auf die kalte, trockene, harte Eisdecke des Planeten auf, wobei sie zerstäuben, und auf dem Grunde der Lufthülle, wenn sie mit Kohlenoxyd oder Kohlensäure angereichert ist, (Z. WEL. 1933, Heft 7, Seite 200) vielleicht auch noch Bodennebel erzeugen. Wie käme der Fleck gerade auf die Gleichergegend, wenn sein Erzeuger nicht aus dem Bondschen Ring gekommen wäre?

ABSINKEN DES RINGES

Wie lange ein

oder gar mehrere Ringe den einfangenden Planeten

umschweben können, lehren die Saturnringe. Die Ursache des

endlichen Absturzes wird aber weniger auf dem bahnverengenden

Weltraumwiderstande, als auf der inneren Reibung der Ringtrümmer

aneinander beruhen. Denn so locker wie der Asteroiden-Ring wird

ein Mondring gewiß nicht, und sei er noch so sehr in die Breite

gezogen.

Die inneren

Ringteile, die die rascheste Bewegung haben

müßten, erfahren gerade die stärkste Reibung und kommen

dadurch zu immer spiraligeren Bahnen, die sich schließlich der

Luftlinse des Planeten nähern, wobei sie auch noch in Zonen immer

stärker werdender Planetenanziehung gelangen. So müssen

die Einstürze auf dem Planeten sich häufen. Damit wird

wieder die Planetenmasse verstärkt, ihre Anziehungskraft

wächst an sich, und das

wirkt wieder zusammenziehend auf die Bahnen der Ringteile. Die

Erde wird daher bei Niedersturz des Jetztmondes (wie beim

Vormond = Tertiärmond!! , Anm.. WEL-Institut)

zunächst beim Einsinken des inneren Eistrümmerringes durch

schwere Hagelerscheinungen beglückt werden, denen ein schlimmes

Feuerwerk und Staubverdunkelung durch Einsturz des inneren

Gesteinstrümmerringes folgen muß, wobei auf Aufspaltung der

Gesteins- stücke durch die Luft wenig zu hoffen ist. Der

Stein von Ensisheim und die sibirischen Meteoriten werden schlimme und

entsetzlich zahlreiche Neuauflagen erfahren. Die Erz- und

Metalltrümmer des Mondkernes kann der Luftmantel schon gar nicht

abbremsen - die mit solchen Einschüssen verbundenen

Feuererscheinungen werden die ganze Lufthülle in Mitleidenschaft

ziehen. Ihr schiefer Stoß muß die ganze

Lufthülle erzittern machen und die Erdumdrehung

beschleunigen. Auch ist wohl anzunehmen, daß es sich bei

ihnen um verhältnismäßig wenige, dafür aber um so

größere Stücke handeln wird.

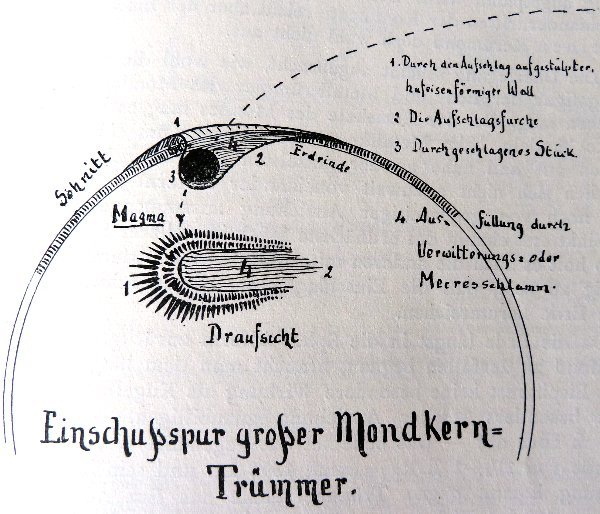

Mögen die kleineren unter ihnen in Form geologisch als Fremdlinge anzusprechender Erzstücke auf der Erdoberfläche gefunden werden, so werden die Großtrümmer, besonders der eigentliche Metallkern des Mondes, die Wucht in sich tragen, die Gesteinskruste der Erde wie eine Vollkugel zu durchschlagen und bis ins Magma einzudringen. Ihre Spur muß sichtbar bleiben (vergl. Abbildung 10, Aufwulstung um die Einschußstelle herum, Ausfüllung der hufeisenförmigen Einschußfurche durch Schutt und Meeresschlamm, vulkanische Ausquellungen ringsherum.)

Mögen die kleineren unter ihnen in Form geologisch als Fremdlinge anzusprechender Erzstücke auf der Erdoberfläche gefunden werden, so werden die Großtrümmer, besonders der eigentliche Metallkern des Mondes, die Wucht in sich tragen, die Gesteinskruste der Erde wie eine Vollkugel zu durchschlagen und bis ins Magma einzudringen. Ihre Spur muß sichtbar bleiben (vergl. Abbildung 10, Aufwulstung um die Einschußstelle herum, Ausfüllung der hufeisenförmigen Einschußfurche durch Schutt und Meeresschlamm, vulkanische Ausquellungen ringsherum.)

(Bildquelle: "Zeitschrift für

Welteislehre", Nr. 4, S. 117, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,

Berlin)

Abbildung 10

Abbildung 10

Die

Eindringlinge, durch die Bremsung des Aufsturzes schon innerlich

vorgewärmt, müssen im Magma völlig zerschmelzen und

ihrem eigenen spezifischen Gewicht entsprechend, dem Erdinnern langsam

zusinken. Anfangs aber müssen sie wie exzentrisch

angebrachte Schwunggewichte wirken und sehr merkliche

Achsenschwankungen der Erde hervorrufen.

Der

neuerliche Massenzuwachs der Erde holt dann auch den

äußeren Gestein- und Eistrümmerring um so rascher

herab. Die Auflagerung der Einsturz- massen wird zwar vorwiegend

in den Gleicherebenen geschehen, es ist aber durchaus nicht als sicher

anzusehen, daß sie ganz gleichmäßig verteilt

werden. Weitere Achsenschwankungen, Magmaverlagerungen und

Krustenwanderungen müssen die Folge sein, während die Kruste

selbst durch die Anreicherung des Erdinneren durch die

durchgeschlagenen Kernmondtrümmer ganz gewaltig angespannt

wird. Die Kruste muß Risse bekommen; zu einem

Auseinanderdriften der Kontinente reicht aber der Innenzuwachs durch

nur einen Kernmond doch wohl

nicht aus.

Die

Überlegung scheint angebracht, wie wohl die ballistische

Einschlagsfigur der Erd- und Metalltrümmer des Mondes auf der Erde

aussehen mag. Bei der Erzschale des Mondes mag es sich um wenige

Stücke handeln, beim Metallkern vielleicht nur um ein

einziges. Alle werden auf und nahe an der mittelsten Bahn

umgelaufen sein und brauchen sich nicht allzuweit voneinander entfernt

zu haben, mögen auch noch von gegenseitiger Anziehung

zusammengehalten werden.

Sinkt erst einmal das erdnächste Stück in steilerer Spirale der Erde zu, so holt es auch die anderen mit, und es braucht durchaus nicht notwendig zu sein, daß die Einschlagsspuren dieses Schwarmes um die ganze Erde herumreichen.

Sinkt erst einmal das erdnächste Stück in steilerer Spirale der Erde zu, so holt es auch die anderen mit, und es braucht durchaus nicht notwendig zu sein, daß die Einschlagsspuren dieses Schwarmes um die ganze Erde herumreichen.

Da die Erde

längst in die Sphäroidform zurückgesunken

war, als der (Tertiär) Mond zu zerfallen begann, braucht man dem

längst miteingesunkenen Eispitzrest keine besondere Wirkung als

Kugelfang oder gar als Punkt besonders starker Anziehung

zuzubilligen. Ragte er selbst 10 000 m hoch auf - was bedeutet

das gegenüber einem lichten Ringabstande von 1½ - 1

Erdradien und sein bißchen Sonderanziehung kommt gegen

Trümmerstücke aus Erz oder Metall von mehreren 100 km Dicke

gar nicht merklich in Betracht.

Hinzpeter

sieht im Bismarck-Archipel die Einschußspur eines

mächtigen Mondkernstückes und betrachtet auch die Almiranten,

Komoren, Seychellen, Maskarenen als Spuren eines

Trümmerschwarmes. Ich stimme ihm zu. Auch glaube ich,

daß die Banda-See in den Molukken die Spur eines doppelten Einschusses bedeutet.

(Bildquelle: "Zeitschrift für

Welteislehre", Nr. 4, S. 118, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,

Berlin)

Wenn ich als

Ballistiker im Maskarenenbogen nun die

Einschußspuren des Hauptschwarmes und im Bismarck-Archipel und

der Banda-See die oberen Gabeläste der Weitgänger sehe, so

fehlt mir allerdings mindestens ein Kurzgänger, den ich in dem

Bogen der großen Antillen vermute (Abbildung 11). Nicht im

Zusammenhange mit diesen Einschüssen sehe ich den Inselbogen von

der Südspitze Patagoniens über die St. Georgia-, Travers-,

Süd- Orkneys-, Elephant-, Süd-Schottland-Inseln bis zur

Nordspitze von Grahamland mit sehr mißtrauischen Augen an.

Meine geologischen Kenntnisse reichen aber nicht aus, um auf Grund der

hier gestörten Formationen die Nummer des (Vorgänger) Mondes

festzustellen, der diese Einschußspur hinterlassen haben mag.

(Bildquelle: "Zeitschrift für

Welteislehre", Nr. 4, S. 119, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,

Berlin)

Abbildung 11

Abbildung 11

Der

Einschuß des Mondkerns steigert, wie schon gesagt, die

Anziehungskraft der Erde, die den Rest des Ringes um so rascher zum

Nachfolgen zwingen kann. Danach geht sie wieder in die Kugelform

zurück, nur noch durch den Umschwung ausgebaucht, die

Gürtelflut läuft auseinander, die Luftlinse nimmt die

Kugelform auch wieder an, die Eiskappen der Pole schmelzen ab.

Exzentrisch und nicht gleichmäßig um den Gleicherumfang herumgefallene Mondmassen werden auch noch zu Krustenwanderungen und Verschieb- ungen der Kruste über die Pole hinweg führen. Danach tritt die glückliche Ruhe des mondlosen Zeitalters für Flora und Fauna ein, wenn nicht die Wassermassen des jetzigen Mondes die Erde ringsum als tiefes Meer bedecken.

Exzentrisch und nicht gleichmäßig um den Gleicherumfang herumgefallene Mondmassen werden auch noch zu Krustenwanderungen und Verschieb- ungen der Kruste über die Pole hinweg führen. Danach tritt die glückliche Ruhe des mondlosen Zeitalters für Flora und Fauna ein, wenn nicht die Wassermassen des jetzigen Mondes die Erde ringsum als tiefes Meer bedecken.

Darum lohnt

wohl eine Untersuchung, wie hoch die einzelnen

Stoffschichten des Mondes die Erde bedecken mögen.

Angenommen wird eine Eisschale von 280 km Dicke, eine Gesteinsschale

von 660 km, ein Metallkern von 800 km Halbmesser. Die zu Wasser

werdende Eisschale des Mondes würde die Erde 17,7 km hoch

bedecken; sie reichert erst die Gürtelflut an und zerfließt

dann mit dieser.

Die Gesteinsschale würde weitere 22,7 km Aufschüttung, verteilt über die ganze Erde, hinzubringen. Zunächst fällt sie aber in Gürtelform um die Gleicherzone herum. Nehmen wir an in nebenstehender Anordnung:

Die Gesteinsschale würde weitere 22,7 km Aufschüttung, verteilt über die ganze Erde, hinzubringen. Zunächst fällt sie aber in Gürtelform um die Gleicherzone herum. Nehmen wir an in nebenstehender Anordnung:

(Bildquelle: "Zeitschrift für

Welteislehre", Nr. 4, S. 120, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,

Berlin)

Dieser Wulst

müßte 79,52 km Dicke haben. Nun

stürzt er in die Gürtelflut, die stark für seine

Ausbreitung sorgen würde; andernfalls müßte er 61,8 km

über das Meer hervorragen. Das ist nicht gut denkbar; er

würde vielmehr die Erdhaut niederdrücken, um so die

Gleichgewichtsgestalt der Erde hergestellt zu sehen.

Magmaverlagerungen, Krustenverschiebungen werden unvermeidlich sein;

ein Gesteinstrümmerring wird ferner vor, der andere nach dem

Einsturz des Mondkerns niederbrechen.

Durch den Einschuß des Mondkernes gewinnt die Erde noch weiteren Zuwachs, der die Gesamtbedeckung auf 42,8 rund 43 km Dicke, auf die ganze Erdoberfläche verteilt, bringen muß. Daß dieser Zuwachs wegen Durchschusses durch die Gesteinshaut von innen heraus anspannend wirkt, ist schon ausgeführt. So ergibt sich, daß der endliche Niedersturz des Jetztmondes alle die Spuren seiner Vor-, Haupt- und Nachstationärzeit usw. hoch zudecken wird.

Durch den Einschuß des Mondkernes gewinnt die Erde noch weiteren Zuwachs, der die Gesamtbedeckung auf 42,8 rund 43 km Dicke, auf die ganze Erdoberfläche verteilt, bringen muß. Daß dieser Zuwachs wegen Durchschusses durch die Gesteinshaut von innen heraus anspannend wirkt, ist schon ausgeführt. So ergibt sich, daß der endliche Niedersturz des Jetztmondes alle die Spuren seiner Vor-, Haupt- und Nachstationärzeit usw. hoch zudecken wird.

Was lehrt uns

nun die Tatsache, daß wir die Spuren der

Wirksamkeit zahlreicher, früherer Monde auf der Erde noch zu

erkennen vermögen?

Das, daß die früheren Monde der Erde nur wenig Wasserzuwachs und ganz wenig Schuttzuwachs eingebracht haben, der von der Gürtelflut weithin und dünn ausgebreitet sein muß.

Sie müssen also der jetzigen Erde sehr ähnlich gewesen sein, aus "Sonnenweite 1" stammen.

Das gibt dem Ausspruche des berühmten Geographen Ratzel (Die Erde und das Leben, 1901, I Seite 91, worin er Hypothesen von der Entstehung der Erde aus zusammengestürzten kleinen Weltkörpern bespricht), eine merkwürdige Bestätigung. Das läßt ferner erkennen, wie es gekommen ist, daß die Erde, nur um geringe Dezimalstellen vom Merkur übertroffen, fast der dichteste Körper des ganzen Sonnensystems ist, es lehrt aber auch, daß der ganz anders geartete Mond gar nicht in unsere Gegend gehört, und daß Hörbiger und Voigt recht haben, wenn sie behaupten, er sei, vom Mars aus der Asteroidengegend herausgefischt, der Erde in die Quere geworfen worden. Die schiefe Lage der Mondbahn zur Ekliptik, 5°, läßt den gleichen Schluß zu.

Das, daß die früheren Monde der Erde nur wenig Wasserzuwachs und ganz wenig Schuttzuwachs eingebracht haben, der von der Gürtelflut weithin und dünn ausgebreitet sein muß.

Sie müssen also der jetzigen Erde sehr ähnlich gewesen sein, aus "Sonnenweite 1" stammen.

Das gibt dem Ausspruche des berühmten Geographen Ratzel (Die Erde und das Leben, 1901, I Seite 91, worin er Hypothesen von der Entstehung der Erde aus zusammengestürzten kleinen Weltkörpern bespricht), eine merkwürdige Bestätigung. Das läßt ferner erkennen, wie es gekommen ist, daß die Erde, nur um geringe Dezimalstellen vom Merkur übertroffen, fast der dichteste Körper des ganzen Sonnensystems ist, es lehrt aber auch, daß der ganz anders geartete Mond gar nicht in unsere Gegend gehört, und daß Hörbiger und Voigt recht haben, wenn sie behaupten, er sei, vom Mars aus der Asteroidengegend herausgefischt, der Erde in die Quere geworfen worden. Die schiefe Lage der Mondbahn zur Ekliptik, 5°, läßt den gleichen Schluß zu.

Indessen -

Fremdling oder nicht, zerrissen wird er doch, und wie er

seinerseits erst Runen in das Gesicht der Erde schneiden und sie dann

zudecken wird, haben wir ausgerechnet. Gut, daß wir die

Bestätigung nicht mehr erleben werden.

Generalmajor a. D. Haenichen

(Quelle: Monatsheft "Zeitschrift für Welteislehre", Heft 4, S. 97-120, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken, Berlin)