| Zurück |

Datenschutz

Da wir die

Plattentektonik-Theorie (diese Theorie wurde in den 60iger

Jahren des 20. Jahrhunderts Nachfolger der

Kontraktionstheorie)

ablehnen, wollen wir den Vorgang der Gebirgsbildung im logischen Sinne

der Welteislehre aufzeigen.

Hierfür lassen wir den ehemaligen Berginspektor Dr. Ing. Fritz Plasche "zu Worte" kommen.

Hinweis!:

Um den folgenden Aufsatz zu verstehen, bedarf es einer vorigen "Grundlagenkenntnis" der Abhandlung "Kosmisch orientierte Erdgeschichte", Schwerpunkt: "Mondeszeit und Erdkatastrophen".

Hierfür lassen wir den ehemaligen Berginspektor Dr. Ing. Fritz Plasche "zu Worte" kommen.

Hinweis!:

Um den folgenden Aufsatz zu verstehen, bedarf es einer vorigen "Grundlagenkenntnis" der Abhandlung "Kosmisch orientierte Erdgeschichte", Schwerpunkt: "Mondeszeit und Erdkatastrophen".

das Privatinstitut für Welteislehre

Gebirgsbautätigkeit (Faltungen, Schichtungen, Erosionsarbeit)

Alle bisherigen Theorien

(über die Gebirgsbautätigkeit), ob

sie nun Anerkennung (von der Geologie) gefunden haben oder nicht

durchgedrungen sind, fußen letzten Endes immer wieder auf der

Allheilstheorie von Kant und Laplace.

Beide hatten ursprünglich verschiedene Theorien aufgestellt, welche jedoch in den hauptsächlichsten Zügen einander ähnelten und daher mit den Namen beider Autoren in Zusammenhang gebracht werden.

In den Grundfragen stimmen beide Autoren überein. Sie gehen ursprünglich von einer Nebelmasse aus und lassen aus dieser sich die Himmelskörper des Sonnensystems bilden. Aus diesem Grunde wird die unter dem Namen Kant-Laplacesche Theorie bekannte Hypothese auch Nebularhypothese oder Gasentwicklungstheorie genannt. Alle Entwicklungsstadien vom Nebelfleck zu der leuchtenden Sonne, zu den erkalteten Planeten, bis zum erstarrten Mond, gehen ursprünglich vom Gasnebel aus. Schon zu der Zeit des ersten Auftauchens dieser Theorie haben sich Zweifel bemerkbar gemacht, und gegenwärtig (Stand: 1925 ,1926!) sind sich Physiker und Mathematiker darüber vollkommen einig, daß die bis in breiteste Schichten wissensdurstiger Menschen eingedrungene Theorie vollkommen unhaltbar ist (Bemerk. WEL-Instituts: Irgendwann hat man diese geradezu revolutionäre und logische Sicht wieder verworfen und "predigt" wieder - bis heute - die alte Nebularhypothese als die Allheilstheorie). Es sind soviel Einwendungen gegen dieselbe vorgebracht worden, daß es einer eigenen Abhandlung bedürfte, sie alle zu besprechen. Wir wollen deshalb auch nur einige wesentliche und wichtige herausgreifen, die allein schon die Unmöglichkeiten derselben dartun:

Beide hatten ursprünglich verschiedene Theorien aufgestellt, welche jedoch in den hauptsächlichsten Zügen einander ähnelten und daher mit den Namen beider Autoren in Zusammenhang gebracht werden.

In den Grundfragen stimmen beide Autoren überein. Sie gehen ursprünglich von einer Nebelmasse aus und lassen aus dieser sich die Himmelskörper des Sonnensystems bilden. Aus diesem Grunde wird die unter dem Namen Kant-Laplacesche Theorie bekannte Hypothese auch Nebularhypothese oder Gasentwicklungstheorie genannt. Alle Entwicklungsstadien vom Nebelfleck zu der leuchtenden Sonne, zu den erkalteten Planeten, bis zum erstarrten Mond, gehen ursprünglich vom Gasnebel aus. Schon zu der Zeit des ersten Auftauchens dieser Theorie haben sich Zweifel bemerkbar gemacht, und gegenwärtig (Stand: 1925 ,1926!) sind sich Physiker und Mathematiker darüber vollkommen einig, daß die bis in breiteste Schichten wissensdurstiger Menschen eingedrungene Theorie vollkommen unhaltbar ist (Bemerk. WEL-Instituts: Irgendwann hat man diese geradezu revolutionäre und logische Sicht wieder verworfen und "predigt" wieder - bis heute - die alte Nebularhypothese als die Allheilstheorie). Es sind soviel Einwendungen gegen dieselbe vorgebracht worden, daß es einer eigenen Abhandlung bedürfte, sie alle zu besprechen. Wir wollen deshalb auch nur einige wesentliche und wichtige herausgreifen, die allein schon die Unmöglichkeiten derselben dartun:

1. Die Entstehung des

Sonnensystems, wie sie von dieser Theorie

angenommen wird, setzt eine gleichsinnige Richtung der Bewegung aller

zum Sonnensystem gehörigen Himmelskörper voraus. Wie

kommt es nun, daß Neptun und Uranus mit ihren Monden sich nicht

in die Regel fügen und daß auch verschiedene Monde anderer

Planeten außergewöhnliche Bahnlagen besitzen?

2. Nach der Nebularhypothese

haben sich die einzelnen

Himmelskörper durch Abschleuderung gebildet. Ist dies jedoch

wirklich der Fall, so müßte

z. B. die Erde, wenn sich der Mond von ihr als Ring ablösen sollte, eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 2 Stunden gehabt haben, was den Erfahrungen an anderen Planeten vollkommen entgegensteht.

z. B. die Erde, wenn sich der Mond von ihr als Ring ablösen sollte, eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 2 Stunden gehabt haben, was den Erfahrungen an anderen Planeten vollkommen entgegensteht.

3. Es wäre mit

Bestimmtheit zu erwarten, daß die

Dichteverhältnisse in der Richtung gegen die Sonne zunehmen, denn

wenn sich ein ursprünglicher Gasball zusammenzieht, muß die

größte Dichte desselben in seinem Mittelpunkte liegen.

Dies ist jedoch auch nicht der Fall. Die größte Dichte

von allen Planeten hat die Erde. Merkur und Venus haben ebenso

geringere Dichten wie die äußeren Planeten, ja selbst, wenn

man die Erde als Ausnahme betrachtet, ist die Abnahme der Dichte gegen

den Rand des Sonnensystems noch immer ungleichmäßig.

4. Jede gedachte Gasmasse hat

eine äußerste

Ausdehnungsgrenze. Wird diese Grenze überschritten, so

müssen sich auch die einzelnen Moleküle im Weltenraum

zerstreuen. Denken wir uns nun die gesamte Masse des

Sonnensystems in Gasform über den ganzen Raum bis über die

Neptunbahn hinaus gleichmäßig ausgebreitet, so wäre

jener Grenzpunkt weit überschritten.

So kann es uns auch keineswegs

verwundern, wenn ein Mathematiker, wie

G. Holzmüller in seinen "Elementaren kosmischen Betrachtungen", zu

dem Ausspruch kommt: "Die

Kant-Laplacesche Hypothese ist als unheilbar krank zu betrachten; Kant

insbesondere war ein mathematischer Dilettant, seine Theorie aber eine

philosopisch-angehauchte Dichtung, ein Naturepos, das nicht in

wissenschaftliche Lehrbücher gehört."

Aus dieser so geschilderten

Theorie heraus erbaut sich nun das

gewaltige Lehrgebäude der "Geologie". Alle Theorien der

Entstehungsgeschichte der Erde haben letzten Endes ihre Stütze in

den Fundamenten der so berühmten und so vernichtend verurteilten

"Nebularhypothese". Kommt man da nicht unwillkürlich auf den

Gedanken, daß ein derartig schlecht fundiertes Gebäude, das

eben auf Sand erbaut wurde, eines neuen und besseren Fundaments

dringend bedarf. .....

.......................

....Und die Geologen wissen

heute noch nicht, wo in die Wahrheit die

Ursache der Gebirgsbildung liegt, ob die Faltengebirge der Erdzonen

besondere "Schwäche"- oder "Kraftfelder darstellen, ob die

Bewegungsursache in der Erdkruste oder in deren plastischer Unterlage

zu suchen ist, ob Senkungen, Hebungen oder tangentiale Bewegungen den

Anfang bei der Gebirgsbildung machen, ob die Schwerkraft, die

Fliehkraft oder die Abkühlung die Kraftquelle sind. Und...

(dies liegt daran), weil man immer nur die Erscheinungen im Bau der

Erde beobachtet und verwertet, immer nur die auf der Erde jetzt

herrschenden Naturkräfte zum Gebirgsbau heranzieht und sich

niemals vergegenwärtigt, daß zu so gewaltiger Arbeit nur

überirdische, das heißt kosmische Kräfte

hinreichen. Die Welteislehre hat diese kosmischen Kräfte

aufgedeckt, sie hat gezeigt, daß sie veranlaßt werden, wenn

ein eingefangener Trabant der Erde bei seiner Annäherung an

dieselbe eine gigantische Anziehung ausübt und besonders dann,

wenn er in der stationären Zeit immer über dem gleichen

Kontinent steht, diese gewaltigen Kräfte auf die gleichen Linien

konzentrieren kann. Auf diese Weise wird die Erdkruste verzerrt,

die Pole platten sich ab, um den Äquator bildet sich ein Ringwulst

und zur stationären Zeit bildet sich aus der Erde ein

"eiförmiger" Himmelskörper. Wir ersehen nun, daß

in derartigen Verzerrungen wirkliche Gebirgsbautätigkeit wohnt,

die der Quietismus (Aktualismus), welcher nur mit den

gegenwärtigen herrschenden Naturkräften operiert niemals zur

Verfügung haben kann. Und wir sehen sofort, daß die

von den Geologen beobachteten abwechselnden Perioden zwischen

Gebirgsbau und verhältnismäßiger Ruhe durch die

Perioden bei einem Mondeinfang und einem mondlosen Zeitalter

erklärt werden können. Die alten Geologen haben die

meisten geologischen Ereignisse durch Katastrophen erklärt und auf

diese kommen die Anhänger der Welteislehre wieder zurück,

sind jedoch in der Lage, die Ursachen dieser Katastrophen zu

erklären. Betrachten wir uns die fast unglaublichen

Faltungen, die mit der Gebirgsbildung einhergehen, so müssen wir

staunen vor den gigantischen Gewalten, welche damit einhergegangen

sind. Zur Illustrierung dieser großartigen Wirkungen diene

die Abbildung 1. ... Würden wir auch den Erdball von der

Rotglut bis in die Eiserstarrung abkühlen lassen, so könnten

sich doch niemals derartige mehrfache Überlappungen

ausbilden. Und diese gewaltigen übereinander gekippten

Decken sollen sich im steten Wechselspiel der Atmosphärilien

ausgebildet haben, auf rein quietistischer (aktualistischer) Weise,

ohne Zuhilfe- nahme äußerer Gewalten?

Abbildung. 1.; (Bildquelle: "Schlüssel zum

Weltgeschehen", Heft 4, S.

224, Jahrg. 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)

Zu welcher Theorie die Geologen

auch immer hinneigen mögen, der

einfachste technische Verstand muß die gegenwärtigen

Theorien verwerfen.

Wie anders stellen sich uns hier die Hubkräfte eines heranschrumpfenden Mondes entgegen. Erschrecken wir schon heute vor den urgewaltigen Kräften der Mondflut (WEL-Institut: und auch Erd-"Flut", s. "Aktualität der Welteislehre", Punkt 11) Mondeinfluss auf die Erde), wie sie unser gegenwärtiger nächtlicher Begleiter hervorzaubert, wie viel gewaltiger müssen derartige Kräfte zur stationären Zeit auf Luft, Wasser und Erdkruste eingewirkt haben, waren sie doch auf das mehr als 700fache der gegenwärtigen Mondes-Hubkräfte angewachsen. Während die jetzt herrschenden Kräfte in ihrem Wechselspiel immer auf andere Flächen wirken und daher zu keinem richtigen Angriffe kommen, wirkten die vielhundertfach verstärkten Kräfte zur stationären Zeit immer auf den gleichen Erdmeridian.

Die zünftige Geologie versucht verschiedene Einwände dagegen vorzubringen. .... Sie sagt, daß die jüngeren Gebirge, wenn sie durch Mondanziehungskräfte gebildet worden wären, einen anderen Verlauf hätten nehmen müssen. Man kann zu diesem Schluß nur deshalb kommen, weil man die Grundregeln der Mechanik absichtlich oder unabsichtlich negiert. Man leugnet zwar nicht, daß eine Anzahl, und zwar die größten Gebirge, sich recht gut in das Schema Hörbigers einfügen, daß es jedoch eine große Anzahl von Gebirgen gibt, die absolut nicht einpassen. Betrachten wir die folgende Skizze mit den wichtigsten Gebirgszügen jüngerer geologischer Zeiten in Merkators Projektion (Abb. 2), so fällt uns vor allem auf, daß die ostasiatischen Gebirgsketten, die nordamerikanischen großen Gebirge, besonders jedoch die Anden, weiters auch die Alpen, Karpathen und Pyrenäen, ganz ausgezeichnet in die erwarteten Bruchlinien einpassen. Ja selbst der Atlas, die Balkangebirge und die kleinasiatischen Höhenzüge passen in das von Hörbiger erwartete Bruchliniensystem recht gut hinein.

Wie anders stellen sich uns hier die Hubkräfte eines heranschrumpfenden Mondes entgegen. Erschrecken wir schon heute vor den urgewaltigen Kräften der Mondflut (WEL-Institut: und auch Erd-"Flut", s. "Aktualität der Welteislehre", Punkt 11) Mondeinfluss auf die Erde), wie sie unser gegenwärtiger nächtlicher Begleiter hervorzaubert, wie viel gewaltiger müssen derartige Kräfte zur stationären Zeit auf Luft, Wasser und Erdkruste eingewirkt haben, waren sie doch auf das mehr als 700fache der gegenwärtigen Mondes-Hubkräfte angewachsen. Während die jetzt herrschenden Kräfte in ihrem Wechselspiel immer auf andere Flächen wirken und daher zu keinem richtigen Angriffe kommen, wirkten die vielhundertfach verstärkten Kräfte zur stationären Zeit immer auf den gleichen Erdmeridian.

Die zünftige Geologie versucht verschiedene Einwände dagegen vorzubringen. .... Sie sagt, daß die jüngeren Gebirge, wenn sie durch Mondanziehungskräfte gebildet worden wären, einen anderen Verlauf hätten nehmen müssen. Man kann zu diesem Schluß nur deshalb kommen, weil man die Grundregeln der Mechanik absichtlich oder unabsichtlich negiert. Man leugnet zwar nicht, daß eine Anzahl, und zwar die größten Gebirge, sich recht gut in das Schema Hörbigers einfügen, daß es jedoch eine große Anzahl von Gebirgen gibt, die absolut nicht einpassen. Betrachten wir die folgende Skizze mit den wichtigsten Gebirgszügen jüngerer geologischer Zeiten in Merkators Projektion (Abb. 2), so fällt uns vor allem auf, daß die ostasiatischen Gebirgsketten, die nordamerikanischen großen Gebirge, besonders jedoch die Anden, weiters auch die Alpen, Karpathen und Pyrenäen, ganz ausgezeichnet in die erwarteten Bruchlinien einpassen. Ja selbst der Atlas, die Balkangebirge und die kleinasiatischen Höhenzüge passen in das von Hörbiger erwartete Bruchliniensystem recht gut hinein.

Abbildung. 2; (Bildquelle: "Schlüssel zum

Weltgeschehen", Heft 4, S.

228, Jahrg. 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)

Es gibt Ausnahmen von dieser

Regel.

Der Antillenbogen, das Kettengebirge Nord-Ost-Australiens fallen aus dem Schema heraus. Dem mechanisch denkenden Ingenieur ist die Sache sofort klar, denn er weiß, daß die Bruchlinien die gefährlichen Querschnitte darstellen, wo nach dem Spiel der einwirkenden Kräfte der Bruch der Erdkruste zu erwarten ist, er weiß jedoch sogleich, daß der Bruch nicht allein von dem Spiel der Kräfte, sondern hauptsächlich von der Widerstandsfähigkeit der Erdkruste abhängen wird. Wäre die Erde aus vollkommenen homogenen, gleich starken, nicht zerrissenen, gleichartig zusammengesetzten Materialien aufgebaut, so müßte eine gleichmäßig einwirkende Kraft die Bruchlinien dort erwarten lassen, wo die Ebbegebiete sind. Nachdem jedoch die Erde, wie jeder Laie zur Genüge weiß, doch nicht aus einer gleichmäßig beschaffenen Erdkruste besteht, keineswegs jedoch homogen, nicht zerrissen und gleichartig stark ist, wird bei dem Spiel der ziehenden (Tertiär)Mondkräfte der Bruch dort zu erwarten sein, wo praktisch der "gefährliche Querschnitt" in der Natur vorhanden ist, also dort, wo weniger widerstandsfähiges Material in der Erdkruste ansteht; dort, wo bereits alte Spalten, geringe Stärke und geringe Kohäsion herrscht, wird der Bruch eintreten müssen, werden sich Eruptionen des Magmas an die Oberfläche ergießen. Dort ist auch der Angriffspunkt für die Kräfte, welche die Erdkruste falten. Wir nehmen das einfachste Beispiel aus der Festigkeitslehre, welches uns dieses Kräftespiel zur Genüge zeigt.

Der Antillenbogen, das Kettengebirge Nord-Ost-Australiens fallen aus dem Schema heraus. Dem mechanisch denkenden Ingenieur ist die Sache sofort klar, denn er weiß, daß die Bruchlinien die gefährlichen Querschnitte darstellen, wo nach dem Spiel der einwirkenden Kräfte der Bruch der Erdkruste zu erwarten ist, er weiß jedoch sogleich, daß der Bruch nicht allein von dem Spiel der Kräfte, sondern hauptsächlich von der Widerstandsfähigkeit der Erdkruste abhängen wird. Wäre die Erde aus vollkommenen homogenen, gleich starken, nicht zerrissenen, gleichartig zusammengesetzten Materialien aufgebaut, so müßte eine gleichmäßig einwirkende Kraft die Bruchlinien dort erwarten lassen, wo die Ebbegebiete sind. Nachdem jedoch die Erde, wie jeder Laie zur Genüge weiß, doch nicht aus einer gleichmäßig beschaffenen Erdkruste besteht, keineswegs jedoch homogen, nicht zerrissen und gleichartig stark ist, wird bei dem Spiel der ziehenden (Tertiär)Mondkräfte der Bruch dort zu erwarten sein, wo praktisch der "gefährliche Querschnitt" in der Natur vorhanden ist, also dort, wo weniger widerstandsfähiges Material in der Erdkruste ansteht; dort, wo bereits alte Spalten, geringe Stärke und geringe Kohäsion herrscht, wird der Bruch eintreten müssen, werden sich Eruptionen des Magmas an die Oberfläche ergießen. Dort ist auch der Angriffspunkt für die Kräfte, welche die Erdkruste falten. Wir nehmen das einfachste Beispiel aus der Festigkeitslehre, welches uns dieses Kräftespiel zur Genüge zeigt.

Abbildung. 3.; (Bildquelle: "Schlüssel zum

Weltgeschehen", Heft 4, S.

229, Jahrg. 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)

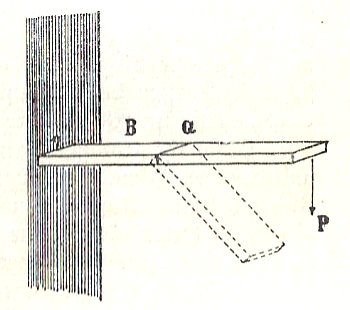

Auf einen Balken B wirkt eine

Kraft P (Abb. 3), welche langsam steigend

immer größer werden soll. Der Balken ist in einer

Mauer fest eingebettet. Nimmt die Größe der Kraft P

derartig zu, daß der Balken nicht mehr standhalten kann, so tritt

der Bruch beim theoretisch zu erwartenden gefährlichen Querschnitt

qu ein. Besitzt jedoch der Balken an einer beliebigen anderen

Stelle, z. B. bei qu einen qu einen Anbruch, irgendeinen Riß oder

eine schwächere Stelle, so wird der Bruch keineswegs bei qu

eintreten, sondern bei Q und wird sich der Richtung des Risses

vollkommen anschmiegen. Dieses Verhältnis können wir

direkt auf die Gebirgsbildung anwenden. Die Zugkräfte des

(Tertiär)Mondes werden Gebirge nur dann längs der Ebbegebiete

der Flutberge auftürmen, wenn nicht anderweitige gefährliche

Bruchlinien, geringere Stärke der Erdkruste oder geringere

Widerstandskraft derselben vorhanden sind. Wir ersehen jetzt

sogleich, daß dies in Anbetracht der Beschaffenheit der Erdkruste

häufig vorkommen kann, und wenn trotzdem die größte

Anzahl der Gebirge unserer Erde diesem Anschmiegungssystem an die

Flutberge Folge leistet, um so wahrscheinlicher muß auch die

Richtigkeit der Aufstellung der Gebirgsbautheorie im Sinne der

Welteislehre einleuchten. Vom Standpunkt der Mechanik, der

Festigkeitslehre, wollen wir nun im folgenden auch die übrigen

Anomalien besprechen, welche man gegen die Welteislehre zu Felde

führt.....

Wir wollen hier unter den

mannigfachen Einwänden, ...., auch jener

gedenken, welche in Afrika wegen der Meeresüberflutungen tertiäre Sedimentierung verlangen und

Erosionsarbeit an den schon vorhanden gewesenen

Schichtenkomplexen fordern. Auch hier liegt ein tiefer Irrtum

zugrunde. Ein ruhiges Meer in alluvial-ruhiger Zeit leistet genau

so wie die heutigen Meere geologische Kleinarbeit, indem in seinen

Tiefen alle Arten von Schlamm abgesetzt werden. Es ist richtig,

daß Sand, Schlamm und ausgelöste Salze aus den Gesteinen

unaufhörlich zum Meere wandern. Dort bauen sich

infolgedessen Schlammschichten auf, welche

jedoch in sich nicht gefestigt sind.

Gegenwärtig unterscheiden wir bei den Meeresbildungen folgende Typen:

Gegenwärtig unterscheiden wir bei den Meeresbildungen folgende Typen:

1) Landnahe Ablagerungen:

Strandbildung. Diese stammen

größtenteils vom Ufersaum und bestehen, je nach

Beschaffenheit des Ufers aus Blöcken verschiedener Gesteine, aus

Kies und Sand, Muscheltrümmern und Tangmassen.

Außerhalb dieser unmittelbaren Strandbildungen treten die

Schlicke auf. Diese bestehen aus den feinen Tonteilchen und

enthalten meistens einen gewissen Prozentsatz von Diatomeenschalen.

2) Landferne Ablagerungen:

Daher gehören verschiedenartige

Niederschläge der Tiefsee, des Mittelmeeres, der Steilabfälle

und der Rücken und Sättel der Tiefsee. Es gehören

ferner teilweise hierher, die verschiedenartig gefärbten Schlicke,

welche einen Übergang zwischen den landnahen und landfernen

Sedimenten darstellen. Die größte Verbreitung der

landfernen, die Tiefseeablagerungen besitzt der rote Tiefseeton. Auf sehr

große Tiefen beschränkt sich auch der sogenannte "Radiolarienschlamm", der

außer dem roten Schlamm noch kieselige Reste von Urtieren

enthält. Eine große Verbreitung besitzt ferner noch

der Globigerinenschlamm. Bei der so gewaltigen Verbreitung des

roten Tones in unseren Meeren müßten wir daraus den

Schluß ableiten können, daß wir derartige Tiefsee-Tone

auch in allen früheren Formationen antreffen, denn der Geologe

hält doch die Meere als die wirklichen und die einzigen

Geburtsstätten der Sedimentschichten. Dies ist nun

keineswegs der Fall.

Ältere geologische

Formationen zeigen nur sehr selten

Sedimentgesteine vom Typus des "roten Tones". Wohl ähneln

dem Globigerinenschlamm die Ablagerungen der Schreibkreide, doch fehlen

uns immer jene Vorgänge, welche zur Verfestigung der Gesteine

dienen. Die Zeit allein ist niemals in der Lage, aus dem weichen

Ton einen festen Schiefer zu machen, ebensowenig ist auch der Druck

später überlagerter Massen imstande, diese Erhärtung zu

bewirken. Das beste Beispiel derartiger Vorgänge tritt uns

in den geologisch uralten baltischen kambrischen Tonen entgegen.

Seit der Ablagerung dieser Tone ist eine ungeheure Fülle von Zeit

verstrichen. Diese Ablagerungen sind auch den größten

Drücken ausgesetzt gewesen, und trotzdem treten sie uns heute noch

ebenso plastisch entgegen, wie in den Zeiten ihrer Entstehung. Zur Erhärtung der Gesteine

gehören eben andere Faktoren als Druck und Zeit, es gehört

dazu die Umlagerung und zementartige Verkittung während eines

Kataklysmus (erdgeschichtliche Katastrophe). Fast

nichts von den in den Weltmeeren sedimentierten vielartigen

Schlammassen bleibt während eines Kataklysmus liegen. Nur

ganz besonders geschützte Schichten, vorwiegend in nördlichen

Breiten, die vom schützenden Eis baldigst bedeckt werden,

können unter Umständen für künftige geologische

Epochen erhalten bleiben. Sonst wird alles, samt den feineren

alluvialen und diluvialen Ablagerungen abermals aufgewühlt und mit

den übrigen organischen gerodeten Schwimmstoffen durch die

Flutwellen verschwemmt und erst jetzt

in haltbarer Weise neu sedimentiert. Dabei wird aber

besonders der auch gelöste und im Wasser suspendierte Kalkgehalt

des Meeres zum Großteil auch den neuen Sedimenten als

zementartiges Bindemittel zugute kommen und im Verein mit dem

später auftretenden Hochdruck die Festigkeit des Sandsteins,

Tonsandsteins und Schiefertones erhöhen. Derartige

Bindefestigkeit fehlt sämtlichen alluvialen Bildungen vollkommen,

wobei selbstverständlich auch noch der Druck wegfällt, um

beispielsweise zu einer gesteinsähnlichen Verfestigung der

heutigen Alluvien in einem Stromdelta zu kommen. So kommt

Hörbiger zu dem Schluß: "Keine der

heute beobachtbaren, kontinentalen, quietistischen (aktuellen)

Sedimentierungsvorgänge gibt jemals festes Gestein."

Kehren wir nun unter diesen

Voraussetzungen .... zurück, so

müssen wir uns sofort sagen, daß der Kontinent Afrika, auch

dann, wenn er wirklich durch lange Zeiträume vom Meere bedeckt

war, diese Sedimentierungen heute nicht mehr aufweisen kann. In

den Zeiten, als die Sedimentierung hätte erfolgen sollen, war das

Meer so bis auf den Grund aufgewühlt, da die Flutberge

tagtäglich nach Norden und Süden pendelten und jede

Sedimentierung, wenn sie wirklich schon erfolgt gewesen wäre,

sofort wieder vernichtet hätten, so daß während dieser

Zeitläufe mit einer richtigen Sedimentierung nicht gerechnet

werden kann. Daß dem wirklich so ist und das Meer bei

kilometerhohen Flutwellen bis auf den Grund aufgewühlt werden

muß, zeigen die Untersuchungen Philippis, welcher bei den

gegenwärtigen Sturmfluten einen Tiefgang bis zu 200 Meter Tiefe

nachgewiesen hat. Als der Flutberg während der

Hauptgebirgsbautätigkeit über Afrika stand, war keine Zeit

für Sedimentierungsvorgänge, wie man aus den

gegenwärtigen alluvialen Vorgängen ableitet, damals war nur

Erosionsarbeit denkbar, und zwar solche allergrößten

Stils. Nun will man diese Erosionsarbeit in Afrika dadurch

widerlegen, daß heute daselbst noch paläozoische,

mesozoische und känozoische Schichten in weiten Gebieten erhalten

geblieben sind. Man meint, diese Schichten hätten einfach

glatt hinweggespült werden müssen. Gewiß wird der

Flutberg bei seinem Kommen und seinem Abgang gewaltige Erosionsarbeit

geleistet haben, welche wir ja selbst heutigentags in der Landschaft

des Kaps der Guten Hoffnung noch deutlich erkennen, er wird große

Komplexe der früheren Sedimente alter geologischer

Bautätigkeit vernichtet haben, es liegt aber durchaus kein Grund

vor, anzunehmen, daß er alle aus früherer Zeit bereits

gefestigten Schichten zur Gänze vernichtet hat. Wenn wir

schon erkannt haben, daß unter Umständen sogar nicht durch

Umlagerung entstandenes Tonmaterial erhalten bleiben kann, um so

wahrscheinlicher muß auch zementverkittetes, eiseingebettetes

Sedimentgestein erhalten bleiben können. Wenn auch

vielleicht nur Fragmente vorhanden sind, woran läßt sich

denn feststellen, ob diese einem hundertmal oder nur zehnmal

mächtigeren Schichtenkomplexe angehört haben? Das

läßt sich schwer oder überhaupt nicht

feststellen. Daß aber gewaltige Erosionskräfte im

Spiele waren, das sehen wir ja noch heute an der Landschaft, an den

Großformen derselben, welche uns besonders in der Umgebung des

Tafelberges die gigantische Wühlarbeit der Fluten erkennen

lassen. Auch in den Kordilleren beobachten wir an zahlreichen

Stellen gewaltigste Erosionsarbeit.

Bei Gebirgsbautätigkeit um

den Äquator, die Auftürmung

der gewaltigen Bergmassive eines Chimborasso, Cotopaxi usw. führt

man gegen die Welteislehre zu Felde, indem man annimmt, daß diese

jung entstandenen Gebirgsmassive von der Gürtelflut glatt

weggeschleift werden müßten. Man begeht hier den

Denkfehler, denn man vergißt die großen Zeiträume, die

seit der stationären Hochflut (WEL-Institut:

Tertiärmond

scheinbar über Afrika verankert) verstrichen sind, bis die

Gürtelhochflut ihr Spiel begann. Zur Erstarrung eines

Gebirgsmassivs, welches durch Eruptionen aus der Tiefe aufgetaucht ist,

bedarf es keiner geologisch

langen Zeiträume, obwohl hier in diesem Falle zur

Verfügung stehen würde. Die Erstarrung geht

verhältnismäßig rasch vor sich, und die

Kräfte, mit welchen spätere Fluten an dem jung entstandenen

Gebirge nagen, können dieses wohl in seinen Formen verändern,

können Täler, Sättel, Klammen großen Charakters

schaffen, sie sind jedoch nicht imstande, ein so gewaltiges

Gebirgsmassiv bis auf den Grund zu vernichten. Die

Gürtelhochflut im späteren Stadium hat nicht jene große

Erosionsarbeit geleistet, wie die Flutberge besonders vor und nach der

stationären Zeit, denn während der zweiten

Gürtelhochflut hatten sich die Wendekreise des

(Tertiär)Mondes infolge der Aufstellung der Erdachse bereits eng

zusammengezogen, und die Ausschläge der Flutberge waren nicht mehr

so bedeutend wie um die Wende der stationären Zeit. Dies ist

auch der Grund, warum die Welteislehre die Haupterosionsarbeit in die

Zeit vor und nach der stationären Zeit verlegt. Deshalb

begeht man einen Fehler, wenn man glaubt, dem späten

Gürtelhochflut-Zeitalter die gleiche Erosionsarbeit wie

früheren Stadien zuschreiben zu können.

Wir wollen nun den Vorgang bei

der Gebirgsbildung nach den Ansichten

der Welteislehre einmal etwas näher, jedoch immer nur in den

gröbsten Umrissen, betrachten. Wir haben dabei vor allem

zwischen den beiden Hauptsystemen der Gebirge, zwischen den durch

vulkanische Kräfte hervorgebrachten und den durch Sedimentierung

entstandenen Gebirgen zu unterscheiden. Die Bildung der beiden

Gebirgsgruppen fällt in die gleiche Bildungszeit, und zwar

hauptsächlich in die stationäre Periode. Denken wir uns

den Vorgang bei der Gebirgsbildung etwas vereinfacht, und zwar

folgendermaßen:

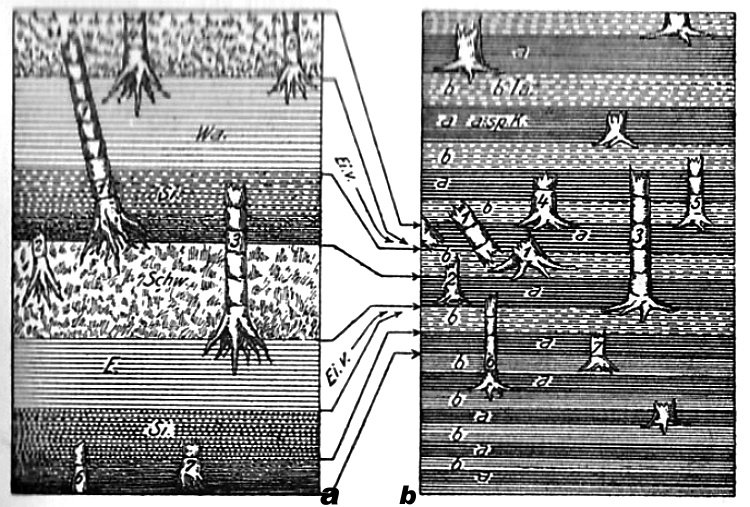

Die Erde wäre durch irgendwelche Kräfte elliptisch geformt und mit einer gleichmäßigen, beispielsweise 2 Kilometer starken Sedimentschicht bedeckt, die Sedimente seien infolge der Eiszeitkälte niedergefroren und in einen Eisschichtenkomplex eingebettet, wodurch ihnen jedoch die gletscherartige Plastizität nicht genommen werden kann. Nachdem außer der Erdoberflächenschwere und der Fliehkraft keine wesentlichen Kräfte auf die neugebildeten Schichten wirken, setzen wir dieselben jetzt den Einwirkungen eines Mondes in stationärer Zeit aus. So wirken nun die uns in ihrer gewaltigen Größe schon bewußt gewordenen Hubkräfte (des Tertiärmondes) auf die neuen Schichten ein. Zuerst werden sich die Flutberge der Luft und des Wassers ausbilden, und letztere werden entsprechend dem Neigungswinkel der Mondbahnebene ihre Breitenoszillationen vollführen. Die Erdkruste, Lithosphäre, wird infolge Wirkungsweise dieser Kräfte zu einem ovalen Geoid verzerrt, und diese gesamten Vorgänge wirken auf die neu gebildet gedachten Schichten entsprechend ein. (s. Abb. 4)

Die Erde wäre durch irgendwelche Kräfte elliptisch geformt und mit einer gleichmäßigen, beispielsweise 2 Kilometer starken Sedimentschicht bedeckt, die Sedimente seien infolge der Eiszeitkälte niedergefroren und in einen Eisschichtenkomplex eingebettet, wodurch ihnen jedoch die gletscherartige Plastizität nicht genommen werden kann. Nachdem außer der Erdoberflächenschwere und der Fliehkraft keine wesentlichen Kräfte auf die neugebildeten Schichten wirken, setzen wir dieselben jetzt den Einwirkungen eines Mondes in stationärer Zeit aus. So wirken nun die uns in ihrer gewaltigen Größe schon bewußt gewordenen Hubkräfte (des Tertiärmondes) auf die neuen Schichten ein. Zuerst werden sich die Flutberge der Luft und des Wassers ausbilden, und letztere werden entsprechend dem Neigungswinkel der Mondbahnebene ihre Breitenoszillationen vollführen. Die Erdkruste, Lithosphäre, wird infolge Wirkungsweise dieser Kräfte zu einem ovalen Geoid verzerrt, und diese gesamten Vorgänge wirken auf die neu gebildet gedachten Schichten entsprechend ein. (s. Abb. 4)

Abbildung. 4.; (Bildquelle: "Schlüssel zum

Weltgeschehen", Heft 4, S.

233, Jahrg. 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)

Diese beginnen sich vom

Ebbegürtel loszureißen und geraten

auf der gletscherartigen Unterlage, welche als schlüpfrige

Rutschbahn dient, in ein Gleiten....

Gerade in den Zonen der Ebbegebiete wirkten die Mondeshubkräfte in fast tangentialer Richtung der Fluten. In diesen Zonen werden also hauptsächlich die Flutkräfte ihre stärksten Angriffe auf die neugebildeten Schichtenkomplexe ausüben können. Die für das Gleiten unbedingt notwendige glatte Gleitfläche entsteht dadurch, daß der gefrorene große Schichtenkomplex durch den Druck auf seine Unterlage die untersten Schichten in Lösung bringt und so Gleitflächen schafft, auf denen dann die Trennung der Schichtenkomplexe von ihrer Unterlage vonstatten geht. Die frisch gefrorenen Schichtenmassen haben die Tendenz, in der Richtung gegen die Flutberge zu rutschen, also gegen den Äquator zu. Sie kommen schließlich durch Massenanstauungen und durch Wasserwiderstandswirkungen zum Halten. Die nachdrängenden Schichtmassen stauen sich an den schon vorhandenen und aufgehaltenen Schichten, beginnen sich an diesen emporzufalten, zu überschieben und zu überkippen, sie sind selbst in der Lage, sich auch nach rückwärts zu überkippen. Dieser Gleitvorgang würde wegen der bald eintretenden Stauungen in kurzer Zeit sein Ende erreichen, doch dürfen wir nicht vergessen, daß sich dieser Faltungsvorgang, wie wir aus der Abbildung 4 ersehen, am Grunde der Flutberge vollzieht, die tagtäglich nach Nord und Süd pendeln. Die bis auf den Grund des Meeres aufwühlenden Wassermassen waschen die oberen Falten sofort wieder ab, nehmen dieses schon früher sedimentiert gewesene Material zur nochmaligen Schichtung wieder mit in die Ebbegebiete, wo es neuerdings eingefriert und an dem Sedimentschichtaufbau nochmals teilnehmen kann. In den uns bekannten sichelförmigen Ebbegebieten werden diese Schichtenfaltungen immer neu gebildet und zum Gleiten veranlaßt. Es kann auch der Fall eintreten, daß die Gleitung und Stauchung schon nach kurzer Bewegung zum Halten kommt, wenn sich ihr ein unüberwindlicher Widerstand entgegensetzt.

Wir haben zur Besprechung dieses ganzen Vorgangs ideale Verhältnisse angenommen, und zwar eine plötzliche Einsetzung des stationären Mondes auf eine gleichmäßig mit Sedimenten beschickt gedachte Erdoberfläche. In Wirklichkeit ist dies natürlich nicht der Fall. Die Erde hat vor Beginn der Hauptgebirgsbautätigkeit zur stationären Zeit keine gleichmäßig geoidale Form. Aus den früheren Gebirgsbautätigkeiten stehen die alten Horste, so der Afrikahorst, die festfundierten alten archäischen Gebirge und andere. Die Oberfläche der Erde zeigt die gleichen Abweichungen, wie sie uns auch jetzt bekannt sind. Die Sedimentierungsvorgänge der vor-, um- und nachstationären Zeit beschränken sich im besonderen auf die eisüberdeckten, eben gedachten sichelförmigen Ebbegebiete. Gleichzeitig mit den Schichtenbildungen treten aber durch Aufreißen der alten Spalten infolge der Hubkräfte gewaltige Eruptionen ein, welche zur Gebirgsbildung mit Verwendung finden oder, sogleich erstarrt, den Gleitvorgängen Hindernisse in den Weg legen. Nachdem jedoch die Gleit- und Faltungsvorgänge sich hauptsächlich auf die sichelförmigen Ebbegebiete und deren weitere Umgebung beschränken, hier aber auch gleichzeitig die Eruptionen erfolgen, lakkolithe Aufwölbungen alter Schichten veranlassen können, ist es selbstverständlich, daß in die Faltungen auch alte Schichten mit einbezogen werden können.

Gerade in den Zonen der Ebbegebiete wirkten die Mondeshubkräfte in fast tangentialer Richtung der Fluten. In diesen Zonen werden also hauptsächlich die Flutkräfte ihre stärksten Angriffe auf die neugebildeten Schichtenkomplexe ausüben können. Die für das Gleiten unbedingt notwendige glatte Gleitfläche entsteht dadurch, daß der gefrorene große Schichtenkomplex durch den Druck auf seine Unterlage die untersten Schichten in Lösung bringt und so Gleitflächen schafft, auf denen dann die Trennung der Schichtenkomplexe von ihrer Unterlage vonstatten geht. Die frisch gefrorenen Schichtenmassen haben die Tendenz, in der Richtung gegen die Flutberge zu rutschen, also gegen den Äquator zu. Sie kommen schließlich durch Massenanstauungen und durch Wasserwiderstandswirkungen zum Halten. Die nachdrängenden Schichtmassen stauen sich an den schon vorhandenen und aufgehaltenen Schichten, beginnen sich an diesen emporzufalten, zu überschieben und zu überkippen, sie sind selbst in der Lage, sich auch nach rückwärts zu überkippen. Dieser Gleitvorgang würde wegen der bald eintretenden Stauungen in kurzer Zeit sein Ende erreichen, doch dürfen wir nicht vergessen, daß sich dieser Faltungsvorgang, wie wir aus der Abbildung 4 ersehen, am Grunde der Flutberge vollzieht, die tagtäglich nach Nord und Süd pendeln. Die bis auf den Grund des Meeres aufwühlenden Wassermassen waschen die oberen Falten sofort wieder ab, nehmen dieses schon früher sedimentiert gewesene Material zur nochmaligen Schichtung wieder mit in die Ebbegebiete, wo es neuerdings eingefriert und an dem Sedimentschichtaufbau nochmals teilnehmen kann. In den uns bekannten sichelförmigen Ebbegebieten werden diese Schichtenfaltungen immer neu gebildet und zum Gleiten veranlaßt. Es kann auch der Fall eintreten, daß die Gleitung und Stauchung schon nach kurzer Bewegung zum Halten kommt, wenn sich ihr ein unüberwindlicher Widerstand entgegensetzt.

Wir haben zur Besprechung dieses ganzen Vorgangs ideale Verhältnisse angenommen, und zwar eine plötzliche Einsetzung des stationären Mondes auf eine gleichmäßig mit Sedimenten beschickt gedachte Erdoberfläche. In Wirklichkeit ist dies natürlich nicht der Fall. Die Erde hat vor Beginn der Hauptgebirgsbautätigkeit zur stationären Zeit keine gleichmäßig geoidale Form. Aus den früheren Gebirgsbautätigkeiten stehen die alten Horste, so der Afrikahorst, die festfundierten alten archäischen Gebirge und andere. Die Oberfläche der Erde zeigt die gleichen Abweichungen, wie sie uns auch jetzt bekannt sind. Die Sedimentierungsvorgänge der vor-, um- und nachstationären Zeit beschränken sich im besonderen auf die eisüberdeckten, eben gedachten sichelförmigen Ebbegebiete. Gleichzeitig mit den Schichtenbildungen treten aber durch Aufreißen der alten Spalten infolge der Hubkräfte gewaltige Eruptionen ein, welche zur Gebirgsbildung mit Verwendung finden oder, sogleich erstarrt, den Gleitvorgängen Hindernisse in den Weg legen. Nachdem jedoch die Gleit- und Faltungsvorgänge sich hauptsächlich auf die sichelförmigen Ebbegebiete und deren weitere Umgebung beschränken, hier aber auch gleichzeitig die Eruptionen erfolgen, lakkolithe Aufwölbungen alter Schichten veranlassen können, ist es selbstverständlich, daß in die Faltungen auch alte Schichten mit einbezogen werden können.

Nun meinen manche Geologen,

daß der innere Aufbau der

Kettengebirge gegen die Ansichten der Welteislehre sprechen. Sie

sagen: "Die meisten Kettengebirge

sind einseitig gebaut, das heißt, die Mehrzahl ihrer Falten ist

nach einer bestimmten Seite umgekippt und nach dieser Seite hin auf das

Vorland aufgeschoben worden. Nach Hörbiger müßte

man annehmen, daß diese Überkippungen und

Überschiebungen stets auf den Mittelpunkt des Flutberges

hingerichtet seien. Dies stimmt aber nur für eine geringe

Zahl von Ketten (Atlas, armenische und mesopotamische Ketten).

Bei weitem die Mehrzahl der Ketten ist aber sowohl in Europa als auch

in Amerika gerade in entgegengesetzter Richtung gefaltet." -

Wer sich mit den Kräften, immer wieder den Hubkräften der stationären Zeit genügend vertraut gemacht hat, weiß auch, daß die Falten sich in der Richtung gegen die Flutberge bewegen, er kann aber nicht sagen, daß sie nur dorthin umkippen dürfen. Die Umkippungen finden statt, wenn den heranrutschenden Falten ein Hindernis entgegengestellt wird. Sie können durch Nachdrängen folgender Schichten sich an dem Hindernis emporfalten, sich aber ebenso zurück- als vorwärtsneigen. Es spielen hier so mannigfaltige Kräfte mit, so viel Widerstände, innere und äußere Kräfte, daß die Falten ebenso senkrecht gegen die Flutbergradien zu liegen kommen können.

Wer sich mit den Kräften, immer wieder den Hubkräften der stationären Zeit genügend vertraut gemacht hat, weiß auch, daß die Falten sich in der Richtung gegen die Flutberge bewegen, er kann aber nicht sagen, daß sie nur dorthin umkippen dürfen. Die Umkippungen finden statt, wenn den heranrutschenden Falten ein Hindernis entgegengestellt wird. Sie können durch Nachdrängen folgender Schichten sich an dem Hindernis emporfalten, sich aber ebenso zurück- als vorwärtsneigen. Es spielen hier so mannigfaltige Kräfte mit, so viel Widerstände, innere und äußere Kräfte, daß die Falten ebenso senkrecht gegen die Flutbergradien zu liegen kommen können.

Wir müssen uns nun noch

das eine vor Augen halten, daß

dieser Faltungsvorgang aus zwei Stadien zusammengesetzt ist, welche

durch zwei Kräftesysteme veranlaßt werden, und zwar dem

Einsatz der (Tertiär)Mondeshubkräfte und dem Aufhören

derselben. In dem oben angeführten Beispiel haben wir

angenommen, daß der (Tertiär)Mond plötzlich in seinem

stationären Stadium auf eine ideal gedachte Sedimentierung

einwirkt. Nehmen wir nun an, daß der (Tertiär)Mond

ebenso plötzlich, wie sein Kommen angenommen wurde, auch

verschwindet. Die Schichtenkomplexe, welche sich in ein den

Kraftwirkungen entsprechendes Gleichgewicht gestellt haben, geraten

durch das Verschwinden des Mondes außer Gleichgewicht, und diese

Störung, durch welche ein Zurücksetzen des eiförmigen

Erdballs eintritt, bringt eine zweite Phase der

Gebirgsbautätigkeit mit sich, welche für gewisse Arten von

Bildungen ebenfalls von Bedeutung sein werden. Wenn wir uns diese

vielfachen widerstreitenden Kräfte, die bei der

Gebirgsbautätigkeit mitspielen, vergegenwärtigen, so

müssen wir uns sagen, daß unter diesen Voraussetzungen auch

die auffallende Kompliziertheit in manchem Gebirgsbau, so in jenem der

Alpen, begründet ist. Zug- und Druckkräfte,

hervorgegangen aus den Mondeshubkräften, bei deren langsamem

Beginnen, ihren Hauptwirkungen zur stationären Zeit, ihrem

langsamen Aufhören, die Rücksetzungen, die Gleitfaltungen,

welchen durch alte Gebirgssysteme und sonstige Widerstände

verschiedene Lagen und Richtungen diktiert werden, die gleichzeitig

einhergehenden Sedimentierungsvorgänge, die zur selben Zeit auch

erfolgenden grandiosen Abtragungen der neu entstandenen Gebilde, die in

eben der gleichen Zeit sich abspielenden vulkanischen Vorgänge,

sie alle wirken gemeinsam und verschleiern so das Bild, das uns heute

in dem Relief der neuen Gebirge nur verwischt entgegentritt. Wer

sich den inneren Bau der Gebirge näher betrachtet und z. B. die

Faltungsdecken, die uns Abbildung 1 schematisch gezeigt werden, einem

eingehenden Studium unterzieht, der weiß recht bald, daß

hier niemals einfach wirkende Kräfte, wie sie von der

Kontraktionstheorie (heute: Plattentektonik-Theorie) gefordert werden,

derartig knetende Eigenschaften aufweisen können. Solche

Arbeiten zu leisten, benötigen wir außerirdische, kosmische

Kräfte.

Abbildung. 1.; (Bildquelle: "Schlüssel zum

Weltgeschehen", Heft 4, S.

224, Jahrg. 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)

Schon seit jeher ist es allen

Geologen aufgefallen, daß die

Gebirgsbautätigkeit auf gewisse Zeiten beschränkt geblieben

ist und lange Zeiträume ruhiger Tätigkeit mit kurzen Zeiten

gewaltigen Gebirgsbaues abgewechselt haben. Ebenso ist es auch

aufgefallen, daß gewisse große Schollen vom geologischen

Geschehen fast vollkommen ausgeschlossen bleiben, während gewisse

Gebiete dem ständigen Wechsel des Aufbaues und der Abtragung ganz

besonders ausgesetzt geblieben sind. Für diese beiden

Tatsachen hatten die herrschenden und geltenden Theorien keinen

zwingenden Beweis zur Hand. Wie leicht fällt es jedoch der

Welteislehre, gerade für diese Tatsachen den richtigen Beweis zu

erbringen. ....

Nun sprechen alle Anzeichen dafür, daß dem Kontinent Afrika in der Geschichte des Aufbaues der Erde eine ganz besondere Rolle zugeteilt gewesen war (Afrika war wegen seiner Beschaffenheit der Ankerplatz des Zenitflutberges).

Nun sprechen alle Anzeichen dafür, daß dem Kontinent Afrika in der Geschichte des Aufbaues der Erde eine ganz besondere Rolle zugeteilt gewesen war (Afrika war wegen seiner Beschaffenheit der Ankerplatz des Zenitflutberges).

Abbildung. 2; (Bildquelle: "Schlüssel zum

Weltgeschehen", Heft 4, S.

228, Jahrg. 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)

So beobachten wir eine

auffallende Umkränzung des Zenitflutberges,

und zwar konzentrisch zu dem afrikanischen Kontinent. Diese durch

Gebirgsbautätigkeit erfolgte Umkränzung ist als eine

Fortsetzung der Karpathen, Alpen, Pyrenäen, Atlas- und

Apennin-Faltengebirge anzusehen, und ist quer in nord- und

südatlantischen Tiefen und in den Indischen Ozean

hineingebaut. Die einstmalige Atlantis, das besonders von

Bölsche erwähnte und benutzte Gondwanaland, finden auf diese

Weise ihre Entstehungsursache geklärt. Auch die Insel

Madagaskar mit ihren aufragenden Gebirgen und eine Anzahl

untermeerischer Gebirge findet auf diese Weise ihre zwanglose

Erklärung. Der Ausspruch der Geologen, daß der

Kontinent Afrika niemals vom Meer bedeckt gewesen sein soll, stimmt

gegenwärtig nicht mehr, denn der Zenitflutberg stand ebenso wie

die Gürtelflut über Afrika. Davon können wir

jedoch heute nichts mehr bemerken, denn durch die Überdeckung des

Kontinentes Afrika zur Hauptgebirgsbautätigkeit mit einem stark

bewegten Meere war es vollkommen ausgeschlossen, daß sich hier

Sedimente und Meerestiere absetzen konnten. (Anmerk. des WEL-Instituts: nach der

langen Stationärzeit - Hauptgebirgsbautätigkeit - über

Afrika, reißt sich der Tertiärmond scheinbar los, um dann

zunehmend die Erde von Westen nach Osten schneller zu umlaufen.

Die beiden breitenpendelnden Flutberge schleichen im Schneckentempo

vorwärts. Doch der Tertiärmond "verankert" sich immer

wieder über bestimmte Erdgebiete für eine gewisse

Zeitperiode. In diesen Zeitperioden verfrachten die Flutberge

auch Sedimente, Pflanzen und Tiere bzw. Kadaver in die Ebbegebiete von

Afrika. Da hier auch die Eiszeit herrscht, kommt es zur

Einbettung bzw. Konservierung, wie auch zu Gebirgsbautätigkeiten.)

Wir können jedoch aus dem Fehlen von Meerestieren niemals den Schluß ableiten, daß dieses Land nicht vom Meer bedeckt war. Meerestierleichen werden am Grunde des Meeres niemals für die Zukunft dauernd und konserviert eingebettet. Am allerwenigsten aber am Grunde der Tiefsee. Es ist doch eine allgemein bekannte Tatsache, daß sich auch gegenwärtig in den tiefen und auch in den seichten Meeresschichten keine derartigen Tierleichen erhalten können. Sie sind auch dort ebenso der vollkommenen Verwesung anheimgegeben, wie an der Oberfläche, es können sich nur nichtorganische Teilchen, Gehäuse von Schnecken und dergleichen, welche kalk- oder kieselige Beschaffenheit haben, für die Zukunft erhalten. Alles andere verwest. Gut erhaltene Einbettungen von Meerestieren, welche auch für die Zukunft dauernd erhalten bleiben können, dürfen wir nur in den Ebbegebieten erwarten, wo die strenge Eiszeit ihre Eiseinbettung veranlaßt, durch deren luftdichten Abschluß uns die Abdrücke und in Ausnahmefällen auch selbst Weichteile erhalten bleiben können. Der afrikanische Kontinent war während der Flutbergherrschaft zwar vom Meer mächtig bedeckt, war jedoch in eigentlichem Sinne des Wortes niemals Ebbegebiet. Er war während des Anschleichens und des Abschleichens des Flutberges immer nur das Rodungsgebiet, aus welchem die Sedimentlager, besonders jedoch die Kohlenlager ihre Baustoffe heranschwemmten. Es ist richtig, daß die Abrasionstätigkeit dieses Kontinentes ganz besonders in die Augen springend sein sollte, und dies ist auch wirklich der Fall. Die eigenartige Beschaffenheit der Landschaft in der Sahara, die durch Terrassen ganz besonders auffällt, weisen derartige Erosionsarbeit auf, welche wir niemals durch die hier doch so geringe Erosionstätigkeit des Wassers erklären könnten. Die Terrassenmassive selbst können ja nur im Wasser abgesetzt worden sein. Wahrscheinlich stammen diese Massive aus der ältesten geologischen Zeit, denn sie weisen noch keinerlei Petrefakten auf. Sie dürften also aus einer Zeit stammen, wo auf der Erde noch kein wesentliches organisches Leben herrschte. Obwohl man in geologischen Kreisen die Meinung hört, daß diese Terrassenlandschaft der Kreideformation angehört, muß man in Anbetracht des Fehlens jeder Versteinerung diese Meinung verwerfen. Der geologische Bau der inneren Sahara ist äußerst einfach. Sie besteht vorwiegend aus einer Terrassenlandschaft mit Hochgebirgscharakter. Die einzelnen Tafeln sind nahezu horizontal gelagert. Die Sahara baut sich aus lauter terrassenförmig übereinander aufsteigenden Gebirgen auf. Selbst die bedeutendsten Gebirge bestehen aus lauter eng sich zusammendrängenden Terrassenstufen. Alles dies zeigt eine auffallende Einfachheit, und dadurch werden wir darauf hingewiesen, daß ein richtiges geologisches Großgeschehen, wie wir es von unseren Faltengebirgen her kennen, überhaupt nicht stattgefunden hat. Betrachten wir uns die Verhältnisse in Abbildung 4, so finden wir sofort, daß die Hubkräfte des (Tertiär)Mondes zur Hauptgebirgszeit hier einen senkrechten Zug veranlaßten, wodurch wohl ein Anheben eines ganzen Massivs denkbar wäre, niemals jedoch eine Faltung eintreten könnte. Derartige Faltungsvorgänge, wie sie uns die Alpen und der Himalaja darstellen, können hier nicht stattgefunden haben, sie wären nur dann denkbar, wenn Afrika für längere Zeit in die Ebbegebiete geraten wäre. Dies ist wohl vorübergehend vor und nach Abschleichen der Flutberge der Fall gewesen, doch fehlt uns hier die Zeit, die für so große Faltungsvorgänge notgedrungen auch zur Verfügung stehen müßte und die immer die gleichen Kräfte auf die gleichen Zonen wirken lassen kann. Es dürfte wohl dem Geologen noch niemals aufgefallen sein, daß der afrikanische Kontinent, wenn er wirklich uralten Ursprungs ist, einer riesigen Verwitterungszeit ausgesetzt war. Er müßte während der ganzen geologischen, ungeheuren Zeiträume stets dem Spiel der Atmosphärilien ausgesetzt gewesen sein. Wir fragen deshalb mit Recht, wo die Produkte dieser Tätigkeit hingekommen sind. Die Flußmassen führen doch nur wenig Wasser und nur zur Regenzeit, und keines der Flußtäler führt bis in das Meer. Auch hier, wie in so vielen anderen Fällen, reicht die Erosionsarbeit nicht aus, wir brauchen hier ebenso wie in den Alpen große Wasserfluten, um die gewaltige Erosionsarbeit genügend glaubhaft erklären zu können.

Wir können jedoch aus dem Fehlen von Meerestieren niemals den Schluß ableiten, daß dieses Land nicht vom Meer bedeckt war. Meerestierleichen werden am Grunde des Meeres niemals für die Zukunft dauernd und konserviert eingebettet. Am allerwenigsten aber am Grunde der Tiefsee. Es ist doch eine allgemein bekannte Tatsache, daß sich auch gegenwärtig in den tiefen und auch in den seichten Meeresschichten keine derartigen Tierleichen erhalten können. Sie sind auch dort ebenso der vollkommenen Verwesung anheimgegeben, wie an der Oberfläche, es können sich nur nichtorganische Teilchen, Gehäuse von Schnecken und dergleichen, welche kalk- oder kieselige Beschaffenheit haben, für die Zukunft erhalten. Alles andere verwest. Gut erhaltene Einbettungen von Meerestieren, welche auch für die Zukunft dauernd erhalten bleiben können, dürfen wir nur in den Ebbegebieten erwarten, wo die strenge Eiszeit ihre Eiseinbettung veranlaßt, durch deren luftdichten Abschluß uns die Abdrücke und in Ausnahmefällen auch selbst Weichteile erhalten bleiben können. Der afrikanische Kontinent war während der Flutbergherrschaft zwar vom Meer mächtig bedeckt, war jedoch in eigentlichem Sinne des Wortes niemals Ebbegebiet. Er war während des Anschleichens und des Abschleichens des Flutberges immer nur das Rodungsgebiet, aus welchem die Sedimentlager, besonders jedoch die Kohlenlager ihre Baustoffe heranschwemmten. Es ist richtig, daß die Abrasionstätigkeit dieses Kontinentes ganz besonders in die Augen springend sein sollte, und dies ist auch wirklich der Fall. Die eigenartige Beschaffenheit der Landschaft in der Sahara, die durch Terrassen ganz besonders auffällt, weisen derartige Erosionsarbeit auf, welche wir niemals durch die hier doch so geringe Erosionstätigkeit des Wassers erklären könnten. Die Terrassenmassive selbst können ja nur im Wasser abgesetzt worden sein. Wahrscheinlich stammen diese Massive aus der ältesten geologischen Zeit, denn sie weisen noch keinerlei Petrefakten auf. Sie dürften also aus einer Zeit stammen, wo auf der Erde noch kein wesentliches organisches Leben herrschte. Obwohl man in geologischen Kreisen die Meinung hört, daß diese Terrassenlandschaft der Kreideformation angehört, muß man in Anbetracht des Fehlens jeder Versteinerung diese Meinung verwerfen. Der geologische Bau der inneren Sahara ist äußerst einfach. Sie besteht vorwiegend aus einer Terrassenlandschaft mit Hochgebirgscharakter. Die einzelnen Tafeln sind nahezu horizontal gelagert. Die Sahara baut sich aus lauter terrassenförmig übereinander aufsteigenden Gebirgen auf. Selbst die bedeutendsten Gebirge bestehen aus lauter eng sich zusammendrängenden Terrassenstufen. Alles dies zeigt eine auffallende Einfachheit, und dadurch werden wir darauf hingewiesen, daß ein richtiges geologisches Großgeschehen, wie wir es von unseren Faltengebirgen her kennen, überhaupt nicht stattgefunden hat. Betrachten wir uns die Verhältnisse in Abbildung 4, so finden wir sofort, daß die Hubkräfte des (Tertiär)Mondes zur Hauptgebirgszeit hier einen senkrechten Zug veranlaßten, wodurch wohl ein Anheben eines ganzen Massivs denkbar wäre, niemals jedoch eine Faltung eintreten könnte. Derartige Faltungsvorgänge, wie sie uns die Alpen und der Himalaja darstellen, können hier nicht stattgefunden haben, sie wären nur dann denkbar, wenn Afrika für längere Zeit in die Ebbegebiete geraten wäre. Dies ist wohl vorübergehend vor und nach Abschleichen der Flutberge der Fall gewesen, doch fehlt uns hier die Zeit, die für so große Faltungsvorgänge notgedrungen auch zur Verfügung stehen müßte und die immer die gleichen Kräfte auf die gleichen Zonen wirken lassen kann. Es dürfte wohl dem Geologen noch niemals aufgefallen sein, daß der afrikanische Kontinent, wenn er wirklich uralten Ursprungs ist, einer riesigen Verwitterungszeit ausgesetzt war. Er müßte während der ganzen geologischen, ungeheuren Zeiträume stets dem Spiel der Atmosphärilien ausgesetzt gewesen sein. Wir fragen deshalb mit Recht, wo die Produkte dieser Tätigkeit hingekommen sind. Die Flußmassen führen doch nur wenig Wasser und nur zur Regenzeit, und keines der Flußtäler führt bis in das Meer. Auch hier, wie in so vielen anderen Fällen, reicht die Erosionsarbeit nicht aus, wir brauchen hier ebenso wie in den Alpen große Wasserfluten, um die gewaltige Erosionsarbeit genügend glaubhaft erklären zu können.

Die Erosionsarbeit des Wassers,

des Windes und der

Temperaturunterschiede, welche die leichten Stoffe hinwegschwemmt oder

-fegt, den Fels benagt, sprengt und zu Tal schafft, ist die wichtigste

gestaltende Kraft des Quietismus (= geologischer Aktualismus).

Von dem Sprichwort ausgehend "Steter Tropfen höhlt den Stein",

haben wir uns die Geschichte der Täler und die mannigfachen

Kupierungen des Geländes zu denken. Betrachten wir uns nun

die uns bekannten gewaltigen Erosionen in den Alpen, in den

Mittelgebirgen, im Himalaja und überall sonst auf der Erde, so

können wir daraus auch heutigentags noch unsere Schlüsse auf

die Länge der absoluten geologischen Zeiträume ziehen.

Und legen wir den Quietismus in seinen Entwicklungsphasen zugrunde,

sehen wir von jeglichen Katastrophen ab, so treten uns ganz erstaunlich

lange Zeiträume in der jüngsten geologischen Erdgeschichte

entgegen, welche mit anderen Beobachtungen und Berechnungen auf anderen

Grundlagen mit krassesten Widerspruch stehen. Aus diesem

interessanten Kapitel der "Jahreszahlen der Erdgeschichte" will ich nur

kurz ein Beispiel herausgreifen, welches aus meiner unmittelbaren

Umgebung stammt:

Wer das herrliche Elbtal, das böhmische Paradies, durchwandert hat, kennt das schöne Kirchlein, das so anmutig von Bergeshöhe oberhalb Salesls herabschaut, das Dubitzer Kirchlein. Der Wanderer genießt von diesem schönsten Punkte des Mittelgebirges einen wunderbaren Rundblick über das gesamte Mittelgebirge und sieht von hier einzigartig die tief eingeschnittenen Talrinnen, welche die Elbe und ihre einmündenden Bäche geschaffen haben müssen. Das, was uns heute als anmutigste und besonders während der Baumblüte weithin berühmte Landschaft entgegentritt, ist verursacht worden durch den Abtrag, durch Erosion und Abrasion der großen und kleinen Gewässer. Die Größe dieses Abtrags können wir messen, die Massen sind uns bekannt, die das Wasser hinwegschaffen mußte, und wir können daher unsere Schlüsse in quietistischer (aktualistischer) Weise ziehen. In geologischen Kreisen verlegt man die Erosionsarbeit dieses gesamten Gebietes hauptsächlich in das Diluvium, also in die allerjüngste geologische Vergangenheit. Fortschreitend mit dem Einsägen der Talrinnen erfolgte der Abtrag des gesamten Gebietes. Mit der Erosionsarbeit einher erfolgte auch eine Sedimentierung, so daß wir eine zweifache Tätigkeit des Wassers sehen. Das Einschneiden der gewaltigen, heute uns so anmutig entgegentretenden Talrinnen war eine gewaltige Arbeit, denn wir beobachten an einzelnen Stellen Einschnitte von mehr als 300 m Höhe. Nachdem mit der Abtragungsarbeit gleichzeitig ein Tieferlegen der gegenwärtig fließenden Gewässer und somit des ganzen Abtraggebiets einhergegangen sein muß, wollen wir aus diesen Tatsachen unsere Schlußfolgerungen ableiten.

Die Flüsse, welche hauptsächlich während des geologischen Diluviums diese gewaltige Arbeit geleistet haben sollen, sind als die Vorläufer unserer heutigen Elbe und deren kleinen Nebenflüßchen anzusehen, denn schon während der ganzen Tertiärzeit erfolgte die gesamte Entwässerung Böhmens von Süden nach Norden. Gelingt es uns, zwischen der Größe der Abtragung und der damit einhergehenden Zeit eine Beziehung herzustellen, so sind wir dadurch in der Lage, einen Maßstab für die Länge des vermeintlichen geologischen Diluviums aufzustellen. Diese vermeintlichen Flußablagerungen, welche sich in Terrassen von Schottern, von Sanden und Kiesen uns zeigen, liegen stellenweisen so hoch, daß wir erstaunen, was für eine gewaltige Arbeit das Wasser des Diluviums und Alluviums angeblich geleistet haben soll. Unter den vielen Flutanschwemmungen wollen wir hier nur kurz die exponiertesten erwähnen, das sind jene des Deblik.

Hoch auf exponierter Bergeshöhe, 305 m über dem gegenwärtigen Spiegel der Elbe, finden wir hier Sande ohne Versteinerungen, deren Alter jedoch geologisch als diluvial feststeht. Während wir auf der einen Seite die gewaltige 300 m mächtige Erosionsarbeit der Elbe bestaunen und uns verwundern, daß ihre Nebenflüßchen sogar in der Lage waren, das Urgestein, wie im Wopparner Tal, einzusägen, haben sich auf luftiger Bergeshöhe, auf dem Gipfel des Deblik die Sande während der geologisch so langen Periode des Diluviums bis auf den heutigen Tag erhalten. In dieser Höhe floß nun die Elbe - nach geologischer Ansicht - zur Diluvialzeit und lagerte die Sande, Kiese und Gerölle ab, während zur gleichen Zeit, wenige Kilometer entfernt, und durch keine Gebirgshöhen getrennt, sich die Hangendschichten der Braunkohlen in einem mehr als 200 m tiefer gelegenen See abgelagert haben sollen. Können wir uns dies vorstellen? Doch damit sind die Widersprüche nicht beendet. Auch die Geologen vom Fach wissen von diesen Widersprüchen und können sie nicht deuten. So nimmt (ehem.) R. Engelmann an, daß im jüngsten Diluvium große Hebungen des gesamten böhmischen Massivs stattgefunden haben, welche mit gleichzeitigen örtlichen stärkeren Hebungen einhergegangen sein sollen. Ihm widerspricht (der ehem.) Dr. Hibsch, welcher gesondert auf die Debliksande hinweist und die lokale Hebung eines kleinen Pfropfens von 700 m Durchmesser auf 100 m Höhe während des Jungdiluviums für geologisch unmöglich erklärt. Andere Geologen haben versucht, diese Sande durch die Winde auf Bergeshöhen tragen zu lassen, eine Ansicht, die jedoch in Anbetracht der stellenweise sehr groben Körnung vollkommen unmöglich ist. Mit Rücksicht auf die allgemeine Tektonik des böhmischen Mittelgebirges einerseits und mit Rücksicht auf die Lagerungsverhältnisse der weitesten Umgebung der Debliksande andererseits steht fest, daß dieselben frühestens am Beginn des von den Geologen als Diluvium (= Pleistozän) bezeichneten Erdgeschichtsabschnittes entstanden sind.

Wer das herrliche Elbtal, das böhmische Paradies, durchwandert hat, kennt das schöne Kirchlein, das so anmutig von Bergeshöhe oberhalb Salesls herabschaut, das Dubitzer Kirchlein. Der Wanderer genießt von diesem schönsten Punkte des Mittelgebirges einen wunderbaren Rundblick über das gesamte Mittelgebirge und sieht von hier einzigartig die tief eingeschnittenen Talrinnen, welche die Elbe und ihre einmündenden Bäche geschaffen haben müssen. Das, was uns heute als anmutigste und besonders während der Baumblüte weithin berühmte Landschaft entgegentritt, ist verursacht worden durch den Abtrag, durch Erosion und Abrasion der großen und kleinen Gewässer. Die Größe dieses Abtrags können wir messen, die Massen sind uns bekannt, die das Wasser hinwegschaffen mußte, und wir können daher unsere Schlüsse in quietistischer (aktualistischer) Weise ziehen. In geologischen Kreisen verlegt man die Erosionsarbeit dieses gesamten Gebietes hauptsächlich in das Diluvium, also in die allerjüngste geologische Vergangenheit. Fortschreitend mit dem Einsägen der Talrinnen erfolgte der Abtrag des gesamten Gebietes. Mit der Erosionsarbeit einher erfolgte auch eine Sedimentierung, so daß wir eine zweifache Tätigkeit des Wassers sehen. Das Einschneiden der gewaltigen, heute uns so anmutig entgegentretenden Talrinnen war eine gewaltige Arbeit, denn wir beobachten an einzelnen Stellen Einschnitte von mehr als 300 m Höhe. Nachdem mit der Abtragungsarbeit gleichzeitig ein Tieferlegen der gegenwärtig fließenden Gewässer und somit des ganzen Abtraggebiets einhergegangen sein muß, wollen wir aus diesen Tatsachen unsere Schlußfolgerungen ableiten.

Die Flüsse, welche hauptsächlich während des geologischen Diluviums diese gewaltige Arbeit geleistet haben sollen, sind als die Vorläufer unserer heutigen Elbe und deren kleinen Nebenflüßchen anzusehen, denn schon während der ganzen Tertiärzeit erfolgte die gesamte Entwässerung Böhmens von Süden nach Norden. Gelingt es uns, zwischen der Größe der Abtragung und der damit einhergehenden Zeit eine Beziehung herzustellen, so sind wir dadurch in der Lage, einen Maßstab für die Länge des vermeintlichen geologischen Diluviums aufzustellen. Diese vermeintlichen Flußablagerungen, welche sich in Terrassen von Schottern, von Sanden und Kiesen uns zeigen, liegen stellenweisen so hoch, daß wir erstaunen, was für eine gewaltige Arbeit das Wasser des Diluviums und Alluviums angeblich geleistet haben soll. Unter den vielen Flutanschwemmungen wollen wir hier nur kurz die exponiertesten erwähnen, das sind jene des Deblik.

Hoch auf exponierter Bergeshöhe, 305 m über dem gegenwärtigen Spiegel der Elbe, finden wir hier Sande ohne Versteinerungen, deren Alter jedoch geologisch als diluvial feststeht. Während wir auf der einen Seite die gewaltige 300 m mächtige Erosionsarbeit der Elbe bestaunen und uns verwundern, daß ihre Nebenflüßchen sogar in der Lage waren, das Urgestein, wie im Wopparner Tal, einzusägen, haben sich auf luftiger Bergeshöhe, auf dem Gipfel des Deblik die Sande während der geologisch so langen Periode des Diluviums bis auf den heutigen Tag erhalten. In dieser Höhe floß nun die Elbe - nach geologischer Ansicht - zur Diluvialzeit und lagerte die Sande, Kiese und Gerölle ab, während zur gleichen Zeit, wenige Kilometer entfernt, und durch keine Gebirgshöhen getrennt, sich die Hangendschichten der Braunkohlen in einem mehr als 200 m tiefer gelegenen See abgelagert haben sollen. Können wir uns dies vorstellen? Doch damit sind die Widersprüche nicht beendet. Auch die Geologen vom Fach wissen von diesen Widersprüchen und können sie nicht deuten. So nimmt (ehem.) R. Engelmann an, daß im jüngsten Diluvium große Hebungen des gesamten böhmischen Massivs stattgefunden haben, welche mit gleichzeitigen örtlichen stärkeren Hebungen einhergegangen sein sollen. Ihm widerspricht (der ehem.) Dr. Hibsch, welcher gesondert auf die Debliksande hinweist und die lokale Hebung eines kleinen Pfropfens von 700 m Durchmesser auf 100 m Höhe während des Jungdiluviums für geologisch unmöglich erklärt. Andere Geologen haben versucht, diese Sande durch die Winde auf Bergeshöhen tragen zu lassen, eine Ansicht, die jedoch in Anbetracht der stellenweise sehr groben Körnung vollkommen unmöglich ist. Mit Rücksicht auf die allgemeine Tektonik des böhmischen Mittelgebirges einerseits und mit Rücksicht auf die Lagerungsverhältnisse der weitesten Umgebung der Debliksande andererseits steht fest, daß dieselben frühestens am Beginn des von den Geologen als Diluvium (= Pleistozän) bezeichneten Erdgeschichtsabschnittes entstanden sind.

Uns tritt also hier in der

Zeitspanne seit Bildung dieser Sande das

absolute Alter des Diluviums entgegen. Wir wollen es an der Hand

der Erosionsarbeit überprüfen. Wenn der Fluß,

nachdem eine nachträgliche Hebung nicht feststellbar und denkbar

ist, einstmals in diesen Höhen floß, gegenwärtig jedoch

etwa 300 m tiefer fließt, so hat er während des Diluviums

nicht allein die Rinne in das Gebirge um diesen Betrag tiefer gelegt,

sondern auch sein gesamtes Abtragsgebiet mindestens auch um diesen

Betrag gesenkt. Das gesamte Quellgebiet der Elbe beträgt

aber ungefähr 50 000 km². Wir wollen annehmen,

daß nur die Erosionsarbeit allein in Rechnung gezogen wird, von

den Ergänzungen der Stoffe, wollen wir absehen. Die seit

Beginn des Diluviums vollzogene Abtragungsarbeit betrug demnach 50 000

km² × 0,3 = 15 000 km³. Legen wir die

quietistischen (aktualistischen) Verhältnisse zugrunde und nehmen

wir an, daß die Elbe durchschnittlich immer die gleiche

Wassermenge wegführt, welche gegenwärtig abfließt, so

können wir die gelösten und mitgeführten Stoffe

empirisch feststellen. Die Elbe entführt gegenwärtig

jährlich nach verschiedenen Messungen 978 Millionen kg feste

Stoffe + 192 Millionen kg gelöste Stoffe = 1170 Millionen kg

Abtragungen. Der Abtrag, welcher sich auf das gesamte Quellgebiet

von 50 000 km² verteilt, beträgt demnach jährlich 1,17

Millionen Tonnen. Nehmen wir eine durchschnittliche Dichte der

entführten Gesteine von 3 an, so erhalten wir 390 000 m³ an

festen und gelösten Stoffen, um welche das Abtragsgebiet

jährlich erniedrigt wird. Daraus ergibt sich die

jährliche Abtragung mit 0,0078 mm. Die gesamte Abtragung

seit dem Diluvium betrug nun 300 m, folglich müßte die

Zeitspanne aus dem Bruch 300 000 durch 0,0078 = 38 000 000 Jahre

abgeleitet werden. Es müßten also seit Beginn des

Diluviums bis auf den heutigen 38 000

000 Jahre verstrichen sein. Wir können diese Rechnung

in verschiedenartiger Form und auf andere Abtragungsgebiete

übertragen, wobei wir gewöhnlich auf erstaunlich hohe Zeiten

kommen. Diese Zahlen stehen nun mit den geologischerseits

angenommenen absoluten Zahlen in sehr krassem Widerspruch, trotzdem sie

mit den sonstigen Beobachtungen bei anderen Flüssen in keinem

Widerspruch stehen, denn der Neckar z. B. erniedrigt sein

Flußgebiet jährlich um 0,05 mm, der Hudson aber nur um 0,006

mm. Der (ehem.) amerikanische Geologe Clarke hat

diesbezüglich eine große Zahl derartiger Messungen für

die ganze Erde gesammelt und kommt auf Grund dieser Zusammenstellung zu

dem Resultate, daß für die Flüsse der ganzen Erde eine

Jahresleistung von 2500 Millionen Tonnen gelöster und 6000

Millionen Tonnen schwebender fester Stoffe in Betracht kommt.

Dies entspricht einer jährlichen Abtragung von 0,03 mm im

Durchschnitt, wobei jedoch die reißenden Alpenflüsse Po und

Reuß und auch der durch seine Erosionsarbeit berühmt

gewordene Irawadi in Indien mit inbegriffen sind, von denen der letzte

allein eine Jahresleistung von 0,08 mm

aufzuweisen hat.

Wir sehen, daß unsere durchgeführte Berechnung des Alters des Diluviums mit 38 000 000 Jahren mit den Erfahrungen über Flußabtragungen nicht in Widerspruch steht. Man wird uns jedoch einwenden können, daß die Elbe während des Diluviums mehr Wasser geführt haben wird. Wir können dies ohne weiteres zugeben, obwohl dies mit der Ansicht, daß Böhmen während des Diluviums ein stürmereiches Steppenland war, nicht übereinstimmt. Wir können die Wassermenge der Elbe vervielfachen und haben doch immer noch so ungeheuer lange Zeiträume errechnet, die mit sonst gewonnenen absoluten Zahlen nicht in Einklang gebracht werden können. Die Angaben über die Länge des Diluviums gehen bei den Geologen wohl sehr auseinander, sie sind jedoch in dem Zahlenraum 200 000 bis 1 000 000 Jahre enthalten. (Anmerk. des WEL-Instituts: heute wird das Diluvium = Pleistozän auf zirka 2,6 Millionen Jahre geschätzt). Auch für das Tertiär sind die verschiedenen Angaben über die absolute Zeitdauer sehr verschieden und schwanken zwischen 15-40 Millionen Jahren. Unsere Berechnung würde uns also schon in den Beginn des Tertiärs, evtl. in die Kreidezeit hineinführen.

Wir sehen, daß unsere durchgeführte Berechnung des Alters des Diluviums mit 38 000 000 Jahren mit den Erfahrungen über Flußabtragungen nicht in Widerspruch steht. Man wird uns jedoch einwenden können, daß die Elbe während des Diluviums mehr Wasser geführt haben wird. Wir können dies ohne weiteres zugeben, obwohl dies mit der Ansicht, daß Böhmen während des Diluviums ein stürmereiches Steppenland war, nicht übereinstimmt. Wir können die Wassermenge der Elbe vervielfachen und haben doch immer noch so ungeheuer lange Zeiträume errechnet, die mit sonst gewonnenen absoluten Zahlen nicht in Einklang gebracht werden können. Die Angaben über die Länge des Diluviums gehen bei den Geologen wohl sehr auseinander, sie sind jedoch in dem Zahlenraum 200 000 bis 1 000 000 Jahre enthalten. (Anmerk. des WEL-Instituts: heute wird das Diluvium = Pleistozän auf zirka 2,6 Millionen Jahre geschätzt). Auch für das Tertiär sind die verschiedenen Angaben über die absolute Zeitdauer sehr verschieden und schwanken zwischen 15-40 Millionen Jahren. Unsere Berechnung würde uns also schon in den Beginn des Tertiärs, evtl. in die Kreidezeit hineinführen.

Wir haben nun gesehen, in was

für krasse Widersprüche sich

durch so erfolgende exakte Rechnungen die geologischen Ansichten

bringen lassen, denn dieses eine gewählte Beispiel ließe

sich ohne weiteres verfielfachen. Wir brauchen nur einmal die

weit ausgewaschenen breiten Alpentäler der Drau, der Gail, der

Save, die langen Täler des Inn und andere derartigen Berechnungen

zugrunde zu legen, um einsehen zu müssen, daß die einfache Erosionsarbeit

auf quietistischer (aktualistischer) Basis niemals in der Lage sein

wird, diese Rätsel zu lösen. Wir können die kleine

Arbeit des Wassertropfens bewundern, wir können sie spüren,

wir können sie aber niemals allein

für geologische Großgeschehen als die wichtigste

gebirgs- gestaltende Kraft gelten lassen. Sie leistet nur die

Vorbereitungsarbeit für die kommenden Katastrophen, die

Mondeswasserfluten, welche die Hauptgestaltung allein durchführen.

Abbildung. 1; (Bildquelle: "Schlüssel zum

Weltgeschehen", Heft 4, S.

228, Jahrg. 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)

Betrachten wir nun noch einmal

Abbildung 1, das schematische Profil der

Schweizer Alpen, und denken wir uns das heutige wirkliche Profil dazu,

so kann dies nur durch eine Riesenerosionsarbeit entstanden sein.

Viele Kilometer müssen verschwunden sein, und wenn wir die

Gewässer noch so reißend arbeiten lassen und die Gletscher

als Pflüge die Einschnitte aushobeln, so müßten

trotzdem unfaßbar lange Zeiträume zur Verfügung stehen,

um das verhältnismäßig jung entstandene Gebirge in

seine jetzige Form zu bringen.

Und was wir an den Alpen beobachten können, tritt uns in ebenso gigantischem Maße, nur noch viel gewaltiger, in dem größten aller Gebirge, im Himalaja, entgegen. Auch von diesem Gebirge hat man gesagt, daß es nicht in das Schema der Welteislehre hineinpaßt. Mit nichten, denn es paßt ebenso in das Schema wie die angezweifelten Gebirge: Alleghanis, Ural. Wir müssen uns nur der Beschaffenheit der Erdkruste erinnern und der Kraftwirkungen, welche um die Zeit des stationären (Tertiär)Mondes von diesem ausgehen.

Und was wir an den Alpen beobachten können, tritt uns in ebenso gigantischem Maße, nur noch viel gewaltiger, in dem größten aller Gebirge, im Himalaja, entgegen. Auch von diesem Gebirge hat man gesagt, daß es nicht in das Schema der Welteislehre hineinpaßt. Mit nichten, denn es paßt ebenso in das Schema wie die angezweifelten Gebirge: Alleghanis, Ural. Wir müssen uns nur der Beschaffenheit der Erdkruste erinnern und der Kraftwirkungen, welche um die Zeit des stationären (Tertiär)Mondes von diesem ausgehen.

(Bildquelle u. -text:

"Schlüssel zum Weltgeschehen", Heft 4, S.

253, Jahrg. 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)

Präkambrisches Gebirge nach Kreichgauer. Geologisch ein schlagender Beweis für die Welteislehre.

Die von Kreichgauer festgestellten Gebirge entsprechen vollkommen der von der Welteislehre zu fordernden Zenit-Flutbergumkränzung.

Präkambrisches Gebirge nach Kreichgauer. Geologisch ein schlagender Beweis für die Welteislehre.

Die von Kreichgauer festgestellten Gebirge entsprechen vollkommen der von der Welteislehre zu fordernden Zenit-Flutbergumkränzung.

Zu diesem Zwecke dienen uns die

Karten Kreichgauers, welcher in

emsigster Arbeit nach jahrelangen Bemühungen herausgefunden hat,

daß alle auf der Erde befindlichen Kettengebirge in großen

Zügen wie ein doppelt geschlungenes Band den Äquator

umlaufen. Kreichgauer hat dies nicht allein für das

Tertiär, sondern auch für das azoische, das

präkambrische und das karbonische Zeitalter ausgeführt.

Die von ihm in Unkenntnis der Welteislehre durchgeführten

Arbeiten, welche geologischerseits Anerkennung gefunden haben und

vielleicht nur in kleinen Einzelheiten widerlegt oder bezweifelt werden

dürfen, sind ein schlagender Beweis für die Annahmen der

Welteislehre, denn sie zeigen uns deutlich die schon erwähnte

Umkränzung der beiden Flutberge zur Hauptgebirgsbauzeit, zur

stationären Zeit. Wir sehen von dem letzten Zeitalter an,

daß Afrika wie ein Horst von diesen Gebirgsbauvorgängen

ausgeschlossen war, und können daran nicht achtlos

vorübergehen, wie dies die Anhänger der Kontraktionstheorie

(heute: Plattentektonik-Theorie) tun. Wir müssen uns sagen,

daß wir eine Ursache zugrunde liegt, welche eben darin besteht,

daß der Zenitflutberg zur Gebirgsbauzeit über Afrika stand.

Die afrikanische Kontinentmasse war aus diesem Grunde nur von den

hebenden lotrechten Kräften der Mondanziehung beeinflußt und

konnte daher an dem Gebirgsbau nicht teilnehmen. Wir wollen uns

diesen Vorgang nun noch einmal vor Augen halten. Bevor der

stationäre Zustand wirklich erreicht wurde, kam der Flutberg, von

Osten kommend, mit dem letzten Reste der negativen Flutgeschwindigkeit

heran und stand unmittelbar vor seinem Stillstand über Afrika

(Erdumdrehung und Mondumlauf sind zeitlich gleich). Der Flutberg

wird gewiß, bevor er über dem Afrikahorst anstieg, durch

einige Zeit in der indischen Ozeanwanne stillgestanden sein. Dies war

nun die Zeit, wo der Beginn der Faltungen des Himalaja stattfand,

welche auch zu jener Zeit, als sich die Flutberge schon über

Afrika verankert hatten und die Alpen während ihrer Hauptfaltung

waren, weiter fortschritt und dann zum Abschluß gelangte, als der

rückeilende Flutberg zum zweiten Male nach der stationären

Zeit abermals in der indischen Ozeanwanne eine Zeitlang anhielt, um

nochmals seine Kräfte zu den großen Faltungen spielen zu

lassen. Wir wollen dabei keineswegs außer acht lassen,

daß auch zu der stationären Zeit auf das Gebirgskettensystem

Kraftwirkungen von dem über Afrika stehenden Monde ausgingen,

welche sich als tangentiale Schubkräfte äußerten und

über dem Himalaja eben zu dieser Zeit sich in zwei Komponenten

äußerten, die sich aus den Wirkungen des Zenit- und auch des

Nadirflutberges zusammensetzen. Während die eine horizontale

Schubkraft in der Richtung gegen den afrikanischen Zenit hinanstrebte,

war die Richtung der aus dem Nadirflutberg abgeleiteten Schubkraft

gegen den Stillen Ozean gerichtet. Beide bildeten zusammen eine

Resultierende, deren Größe wir bei der Gebirgsbildung nicht

vernachlässigen können und die gemeinsam mit den schon vor

der stationären Zeit und nach derselben erfolgenden Kräften

aus dem Stillstande der Flutberge im Indischen Ozean eben die

Veranlassung zur Bildung des Himalaja bzw. des Hedingebirges

gaben. Die Beschaffenheit des Afrikahorstes hat den Stillstand

über diesem Kontinent bewirkt, und wir können ebenso

annehmen, daß dieser Stillstand ebenso bei dem geringen relativen

Vorschleichen der Flutberge im Indischen Ozean erfolgte, wie es auch

wahrscheinlich ist, daß die noch geringe Tendenz der

Vorwärtsbewegung der Flutberge es veranlaßt hat, daß

der Zenitflutberg vor der wirklichen Verankerung über Afrika

für kurze Zeit in den Atlantischen Ozean sich hinabwälzte, um

dort nur kurze Zeit stillzustehen, bis er von dem Afrikahorste

gezwungen wurde, sich über diesem wirklich stationär

einzustellen. Diese zeitweisen substationären Zustände,

unmittelbar vor der wirklich stationären Zeit gaben nun die

Veranlassung für die ovale Gestaltung der Flutbergumfaltungen. Unter

diesem Gesichtspunkt betrachtet, erscheinen uns die interessanten

Karten Kreichgauers besonders wahrscheinlich, denn sie haben fast alle

diesen Eigentümlichkeiten der Flutberge Rechnung getragen.

Die aus diesem Substationär-Zustand resultierenden Anomalien der

Flutbergumfaltungen lösen uns spielend verschiedene Rätsel

der Gebirgsbildung. Hörbiger knüpft an diese

Eigentümlichkeit, welche er Achtertendenz der

Flutbergmassen-Schwingung nennt, folgende Kombinationen an. Es

ist auffallend, daß heute im tropischen und gemäßigten

Gürtel der nördlichen Hemisphäre die Inseln, Halbinseln,

Meeresengen und Meeresbuchten im Durchschnitt eine so auffallende

Tendenz zu einem Nordwest-Südost-Verlauf zeigen. Italien und

die Adria mit ihren östlichen Inseln, ganz Griechenland und das

Ägäische Meer mit seinen zahlreichen nach Süd-Ost

gerichteten Inseln, Buchten und Halbinseln, das Kaspische Meer mit

Arabien und dem Persischen Meerbusen, Vorder- und Hinterindien mit

Malakka und Sumatra, schließlich Panama, Niederkalifornien und

Florida, wenn man von den sonstigen feineren Gliederungen absieht,

zeigen alle die genannte Tendenz. Die Abrasionsarbeit der nördlichen Flutberge vollzog